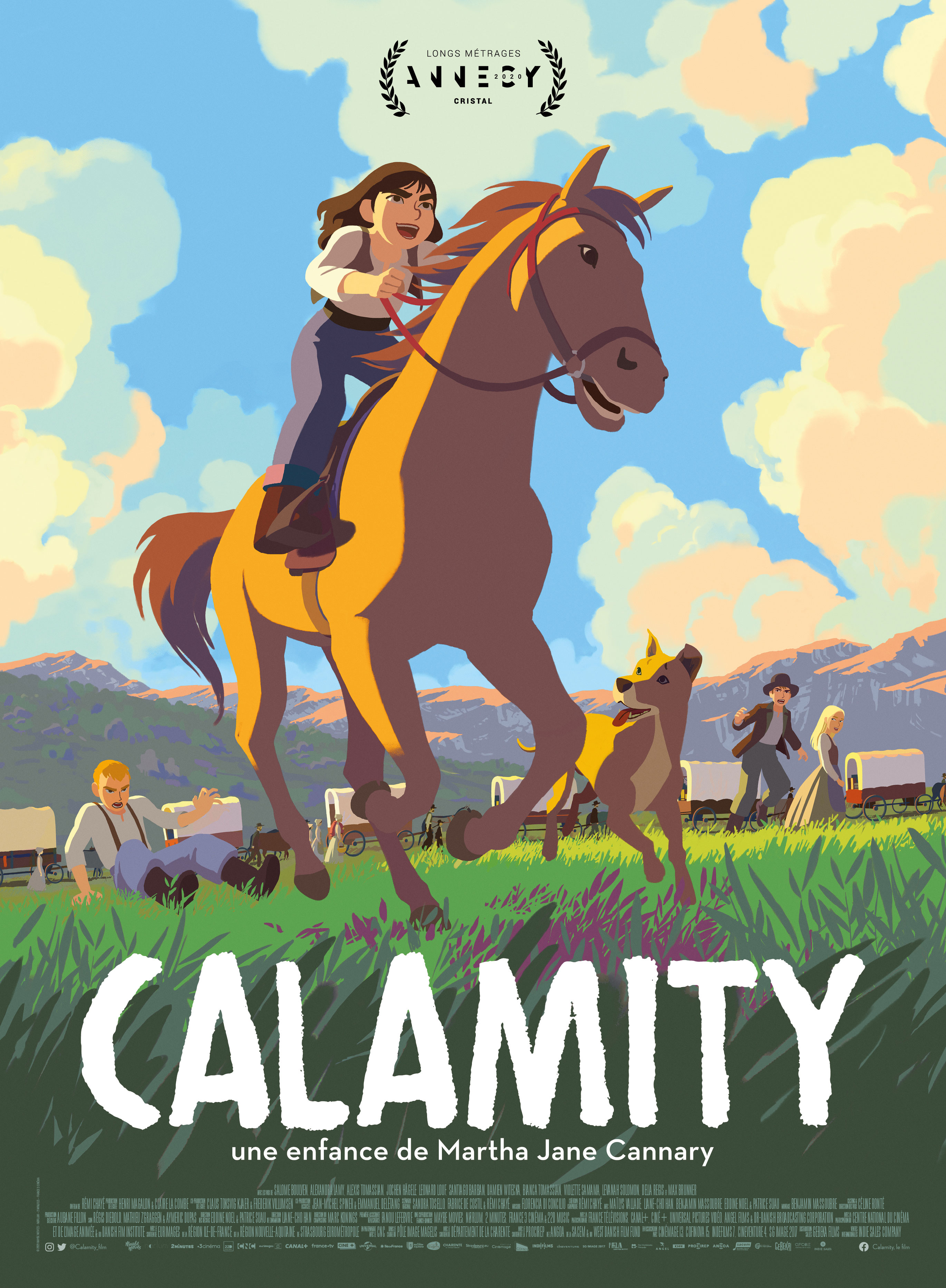

En pleine conquête de l’Ouest, Martha Jane Cannary est une petite fille de dix ans comme tant d’autres qui avec son père, son petit frère et sa petite sœur, traverse dans une caravane de pionniers les plaines immenses du Midwest. Quand son père se blesse, la responsabilité de conduire le charriot incombe à la jeune Martha qui a appris en cachette à monter à cheval, à lancer le lasso et à porter des pantalons. Ses nombreuses enfreintes au règlement lui valent le surnom de « calamité » et l’hostilité de l’austère chef du convoi qui, lorsqu’un vol est commis, en prend prétexte pour mettre Martha aux arrêts.

En pleine conquête de l’Ouest, Martha Jane Cannary est une petite fille de dix ans comme tant d’autres qui avec son père, son petit frère et sa petite sœur, traverse dans une caravane de pionniers les plaines immenses du Midwest. Quand son père se blesse, la responsabilité de conduire le charriot incombe à la jeune Martha qui a appris en cachette à monter à cheval, à lancer le lasso et à porter des pantalons. Ses nombreuses enfreintes au règlement lui valent le surnom de « calamité » et l’hostilité de l’austère chef du convoi qui, lorsqu’un vol est commis, en prend prétexte pour mettre Martha aux arrêts.

La petite fille s’enfuie et se jure de retrouver l’auteur de ce vol pour prouver son innocence. C’est le début d’aventures étonnantes et de rencontres surprenantes.

Le producteur Henri Magalon est mon ami depuis la maternelle. Même Balladur et Chirac ne pouvaient se revendiquer d’une amitié aussi ancienne ! Sa société May Be Movies a produit depuis une quinzaine d’années des petits bijoux. On lui doit Ernest et Célestine, Zombillénium… Il retrouve Rémi Chayé dont il avait produit le premier film d’animation en 2015, Tout en haut du monde.

Calamity présente beaucoup de ressemblance avec ce premier film. D’abord la beauté de son dessin : des grands à-plats de couleurs vives sans contour de ligne. Ensuite des paysages grandioses pour raconter des destins historiques : Tout en haut du monde évoquait l’exploration arctique, Calamity la conquête de l’Ouest. Enfin et peut-être surtout son thème sous-jacent terriblement contemporain : l’émancipation des filles et la lutte contre les stéréotypes de genre.

Les deux films ont pour héroïnes des jeunes filles qui se battent contre le machisme de la société de leur temps. Calamity porte des pantalons et revendique le même rôle que les garçons. Le parcours initiatique plein d’embûches qu’elle suivra tambour battant est un récit d’émancipation où elle croisera quelques figures tutélaires, notamment une chercheuse d’or au tempérament bien trempé – qui parle avec la voix bien reconnaissable d’Alexandra Lamy.

Cristal du meilleur long métrage au dernier festival d’Annecy, accueilli par une critique dithyrambique et un public enthousiaste, Calamity se regarde dès six ans. Dépêchez vous d’aller le voir avec vos enfants/neveux/filleuls avant que les vacances ne se terminent et que les salles ne referment !

Israël, le voyage interdit est un documentaire fleuve, de plus de onze heures, sorti en salles en quatre parties. Il est l’œuvre de Jean-Pierre Lledo, un documentariste français, né en Algérie en 1947 d’une mère juive et d’un père communiste venu de Catalogne. Marxiste lui aussi, athée, anti-colonialiste et pro-indépendantiste, Jean-Pierre Lledo nourrit jusqu’en 1993, date de son départ forcé d’Algérie sous la menace des islamistes, le rêve d’une Algérie multiconfessionnelle et multiethnique qu’il a raconté dans trois documentaires, Un rêve algérien, Algéries, mes fantômes et Algérie, histoires à ne pas dire, réalisés en 2003, 2004 et 2007.

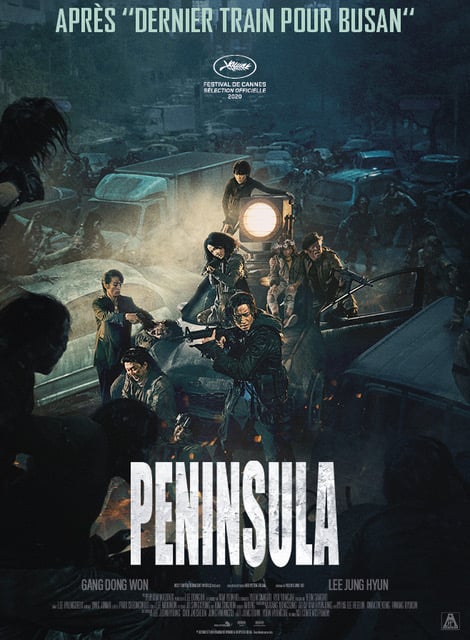

Israël, le voyage interdit est un documentaire fleuve, de plus de onze heures, sorti en salles en quatre parties. Il est l’œuvre de Jean-Pierre Lledo, un documentariste français, né en Algérie en 1947 d’une mère juive et d’un père communiste venu de Catalogne. Marxiste lui aussi, athée, anti-colonialiste et pro-indépendantiste, Jean-Pierre Lledo nourrit jusqu’en 1993, date de son départ forcé d’Algérie sous la menace des islamistes, le rêve d’une Algérie multiconfessionnelle et multiethnique qu’il a raconté dans trois documentaires, Un rêve algérien, Algéries, mes fantômes et Algérie, histoires à ne pas dire, réalisés en 2003, 2004 et 2007. Quatre ans ont passé depuis la pandémie qui a dévasté la péninsule coréenne et dont quelques rares survivants seulement ont réussi à s’échapper, par train ou par mer.

Quatre ans ont passé depuis la pandémie qui a dévasté la péninsule coréenne et dont quelques rares survivants seulement ont réussi à s’échapper, par train ou par mer. Ascoval est une aciérie du nord de la France placée en redressement judiciaire fin 2017 qui, grâce au soutien de l’État, a disposé de douze mois pour trouver un repreneur. Le documentariste Eric Guéret a filmé cet angoissant compte à rebours.

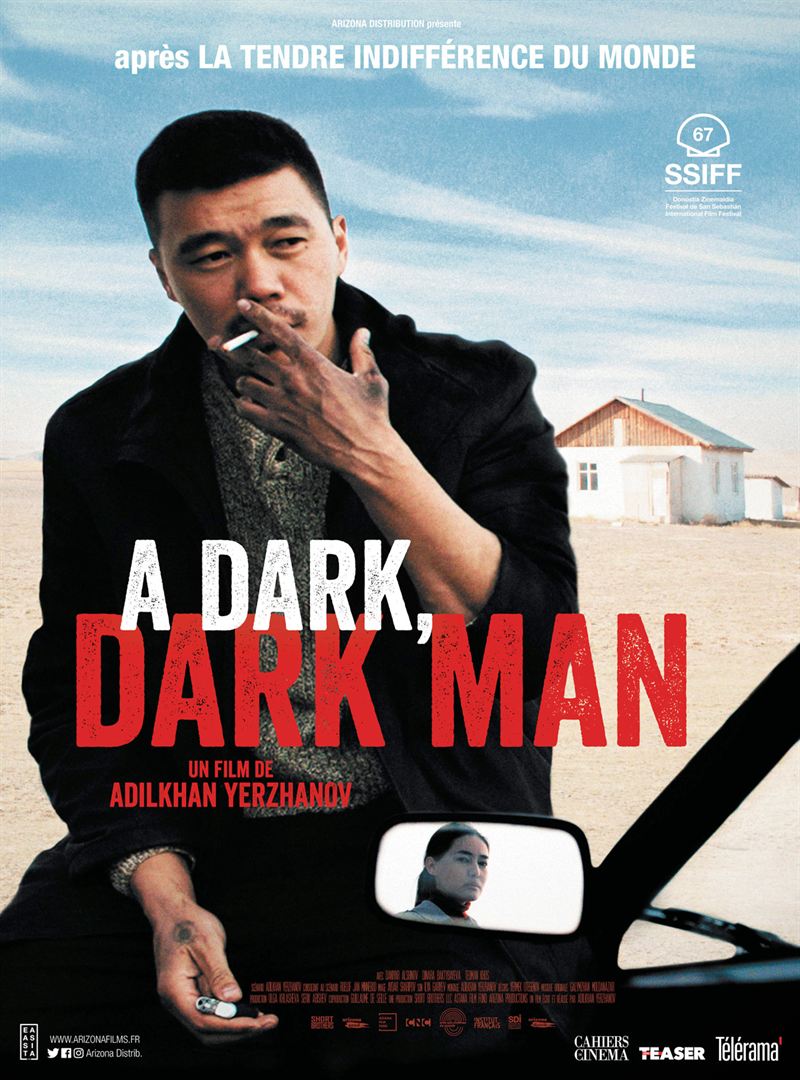

Ascoval est une aciérie du nord de la France placée en redressement judiciaire fin 2017 qui, grâce au soutien de l’État, a disposé de douze mois pour trouver un repreneur. Le documentariste Eric Guéret a filmé cet angoissant compte à rebours. Dans l’immense plaine kazakhe, au milieu de nulle part, un jeune garçon est violé et tué. La police corrompue maquille les lieux du crime et inculpe un benêt. C’est à Bekzat, un jeune policier fraîchement émoulu, qu’il incombera de faire disparaître l’inculpé comme avaient disparu dans des circonstances tout aussi fumeuses les précédents accusés de crimes similaires.

Dans l’immense plaine kazakhe, au milieu de nulle part, un jeune garçon est violé et tué. La police corrompue maquille les lieux du crime et inculpe un benêt. C’est à Bekzat, un jeune policier fraîchement émoulu, qu’il incombera de faire disparaître l’inculpé comme avaient disparu dans des circonstances tout aussi fumeuses les précédents accusés de crimes similaires. Alexandre se cherche. La mort de ses parents pendant son enfance l’a laissé sans boussole. Sans travail, sans argent, il ne peut guère que s’appuyer sur l’amitié chaleureuse de ses colocataires : Lola, un vieux travelo philosophe (Thibault de Montalembert méconnaissable), Yolande (Isabelle Nanty), sa proprio soixante-huitarde…

Alexandre se cherche. La mort de ses parents pendant son enfance l’a laissé sans boussole. Sans travail, sans argent, il ne peut guère que s’appuyer sur l’amitié chaleureuse de ses colocataires : Lola, un vieux travelo philosophe (Thibault de Montalembert méconnaissable), Yolande (Isabelle Nanty), sa proprio soixante-huitarde… Suze Trapet (Virginie Effira), la petite quarantaine, apprend qu’elle n’en a plus que pour quelques mois à vivre. Son dernier désir : retrouver le fils dont elle a accouché sous X quand elle avait quinze ans à peine. Un farfelu concours de circonstances la met en contact avec un informaticien dépressif (Albert Dupontel) et avec un archiviste aveugle (Nicolas Marié). L’improbable trio, poursuivi par la police, réussira-t-il à retrouver le fils de Suze ?

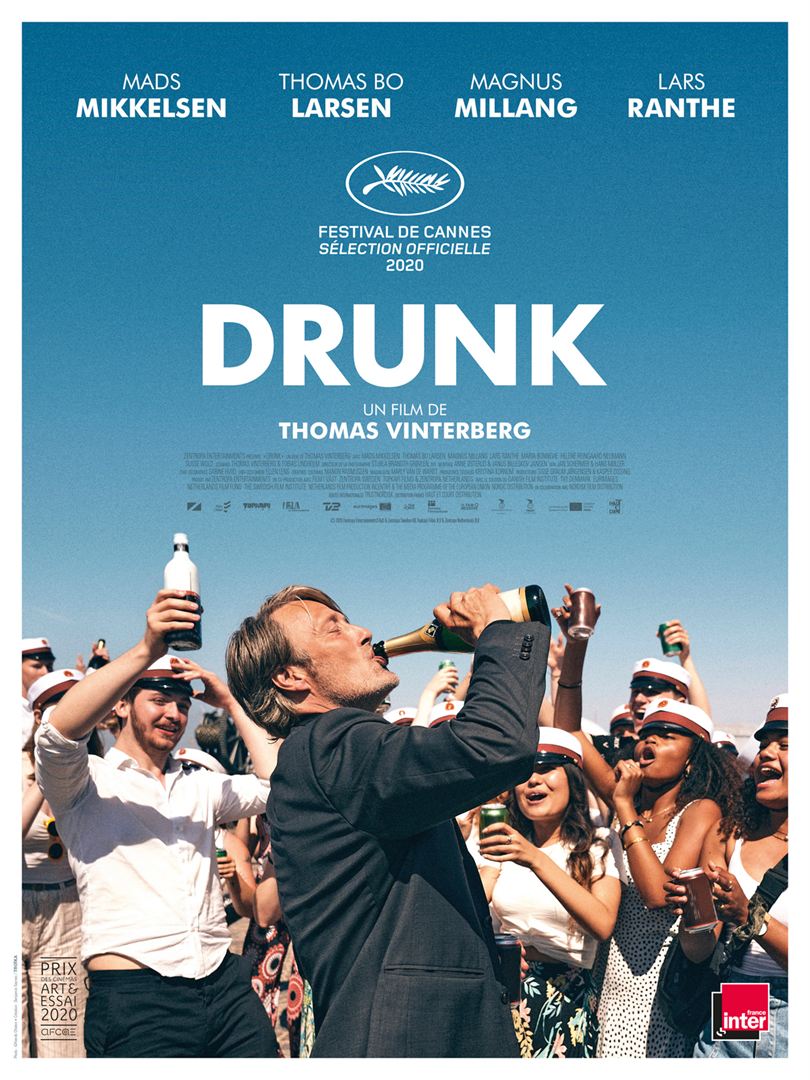

Suze Trapet (Virginie Effira), la petite quarantaine, apprend qu’elle n’en a plus que pour quelques mois à vivre. Son dernier désir : retrouver le fils dont elle a accouché sous X quand elle avait quinze ans à peine. Un farfelu concours de circonstances la met en contact avec un informaticien dépressif (Albert Dupontel) et avec un archiviste aveugle (Nicolas Marié). L’improbable trio, poursuivi par la police, réussira-t-il à retrouver le fils de Suze ? Quatre enseignants danois décident de combattre leur crise de la quarantaine en s’alcoolisant. Dans un premier temps, le résultat est efficace : les inhibitions sautent, la vie devient plus gaie. mais à la longue, l’alcoolisation devient dangereuse.

Quatre enseignants danois décident de combattre leur crise de la quarantaine en s’alcoolisant. Dans un premier temps, le résultat est efficace : les inhibitions sautent, la vie devient plus gaie. mais à la longue, l’alcoolisation devient dangereuse. Paola, une jeune moniale italienne, arrive dans la banlieue de Buenos Aires pour travailler dans un foyer religieux qui accueille des adolescentes et leurs bébés. Parmi celles ci, Luciana et Fatima présentent deux profils bien différents. Luciana, volontiers rebelle, est dans le conflit permanent avec les bonnes sœurs. Fatima au contraire, plus introvertie, accepte sans s’en plaindre les règles du foyer.

Paola, une jeune moniale italienne, arrive dans la banlieue de Buenos Aires pour travailler dans un foyer religieux qui accueille des adolescentes et leurs bébés. Parmi celles ci, Luciana et Fatima présentent deux profils bien différents. Luciana, volontiers rebelle, est dans le conflit permanent avec les bonnes sœurs. Fatima au contraire, plus introvertie, accepte sans s’en plaindre les règles du foyer. Quatre étudiants, Youssef, Yacine, Annabelle et Luca, membres de l’association Saint-Denis ville au cœur, ont décidé d’organiser en juin 2019 la première marche des fiertés en banlieue. Les deux co-réalisateurs les ont suivis dans la préparation de cet événement.

Quatre étudiants, Youssef, Yacine, Annabelle et Luca, membres de l’association Saint-Denis ville au cœur, ont décidé d’organiser en juin 2019 la première marche des fiertés en banlieue. Les deux co-réalisateurs les ont suivis dans la préparation de cet événement.