Shahin est un jeune réfugié iranien qui au péril de sa vie a quitté son pays à la recherche d’une vie meilleure en Occident. Les réalisatrices l’avaient rencontré plein d’énergie et d’espoir, à l’aube d’une vie nouvelle, en Grèce en 2016 après qu’il avait réussi à traverser clandestinement la mer Égée. Un an plus tard, elles le retrouvent dans le Nord de l’Angleterre, qui se morfond dans l’attente fiévreuse d’un titre d’asile.

Shahin est un jeune réfugié iranien qui au péril de sa vie a quitté son pays à la recherche d’une vie meilleure en Occident. Les réalisatrices l’avaient rencontré plein d’énergie et d’espoir, à l’aube d’une vie nouvelle, en Grèce en 2016 après qu’il avait réussi à traverser clandestinement la mer Égée. Un an plus tard, elles le retrouvent dans le Nord de l’Angleterre, qui se morfond dans l’attente fiévreuse d’un titre d’asile.

Il y avait mille façons de documenter l’odyssée de Shahin et sa longue attente dans un centre d’accueil anglais. Celle de Michael Winterbottom dans In This World (2002) ou, plus récemment celle de Ben Sharrock, dans Limbo (2020) une fiction qui documentait la vie vide de réfugiés moyen-orientaux ou africains assignés à résidence dans les Hébrides écossaises dans l’attente du traitement de leur demande.

Le parti pris par les deux réalisatrices, Vivianne Perelmuter et Isabelle Ingold, est original. Elles sont allées dégotter sur Internet des vidéos de télésurveillance, au grain grossier, filmant en d’interminables plans fixes des lieux anomiques : parkings, routes, supérettes….

Elles y ont ajouté le texte des SMS échangés avec Shahin pendant sa longue réclusion, l’enregistrement de ses conversations téléphoniques avec sa mère, à laquelle il cache une partie de la réalité, et la reconstitution de ses interrogatoires par la police britannique, qui essaie de débusquer les incohérences de son récit.

Le résultat est paradoxal. Clarisse Fabre du Monde, enthousiaste, parle d’une « œuvre godardienne hantée par le dessin, la photographie, la peinture ». Je serais moins dithyrambique. Je comprends volontiers le parti pris radical du refus d’une illustration sursignifiante du parcours d’un réfugié, déjà mille fois filmé. Mais je n’ai pas été convaincu du choix de ces vidéos anonymes et glaciales. Outre leur manque revendiqué de beauté, elles soulèvent bien des questions : pourquoi telle vidéo et pas telle autre ? à ce moment du film ? ou à celui-ci ? Sans doute ces choix ont-ils été mûrement réfléchis par les réalisatrices. Mais très vite, comme souvent face à l’incompréhension que suscite l’art contemporain chez les béotiens comme moi, perce le soupçon du grand-n’importe-quoi sinon du foutage de gueule.

Ali a douze ans dans l’Iran d’aujourd’hui. C’est un enfant des rues abandonné à lui-même depuis la disparition de son père et l’internement de sa mère en asile psychiatrique. Avec trois camarades, Mamad, Abofazl et Reza, Ali multiplie les rapines. Hashem, le parrain du quartier, lui assigne une mission : retrouver un trésor enfoui sous l’Ecole du soleil. Pour mener à bien sa tâche, Ali et ses trois amis doivent s’inscrire à l’école, qui accueille des enfants sans ressources, et feindre d’en suivre l’enseignement.

Ali a douze ans dans l’Iran d’aujourd’hui. C’est un enfant des rues abandonné à lui-même depuis la disparition de son père et l’internement de sa mère en asile psychiatrique. Avec trois camarades, Mamad, Abofazl et Reza, Ali multiplie les rapines. Hashem, le parrain du quartier, lui assigne une mission : retrouver un trésor enfoui sous l’Ecole du soleil. Pour mener à bien sa tâche, Ali et ses trois amis doivent s’inscrire à l’école, qui accueille des enfants sans ressources, et feindre d’en suivre l’enseignement. Many Saints of Newark a pour héros, à la fin des 60ies, à Newark dans le New Jersey, le mafioso Dickie Montisanti. Son frère, qui purge une longue peine, est le père de Tony Soprano – qui deviendra quelques années plus tard le capo de la famille DiMeo – un adolescent particulièrement éveillé qui considère Dickie comme son père de substitution. Le père de Dickie s’est remarié avec une jeune napolitaine, Giuseppina, dont Dickie tombe amoureux. Pendant ce temps, les tensions raciales s’accentuent dans la ville et les règlements de compte entre clans rythment la vie quotidienne des Montisanti et des Soprano.

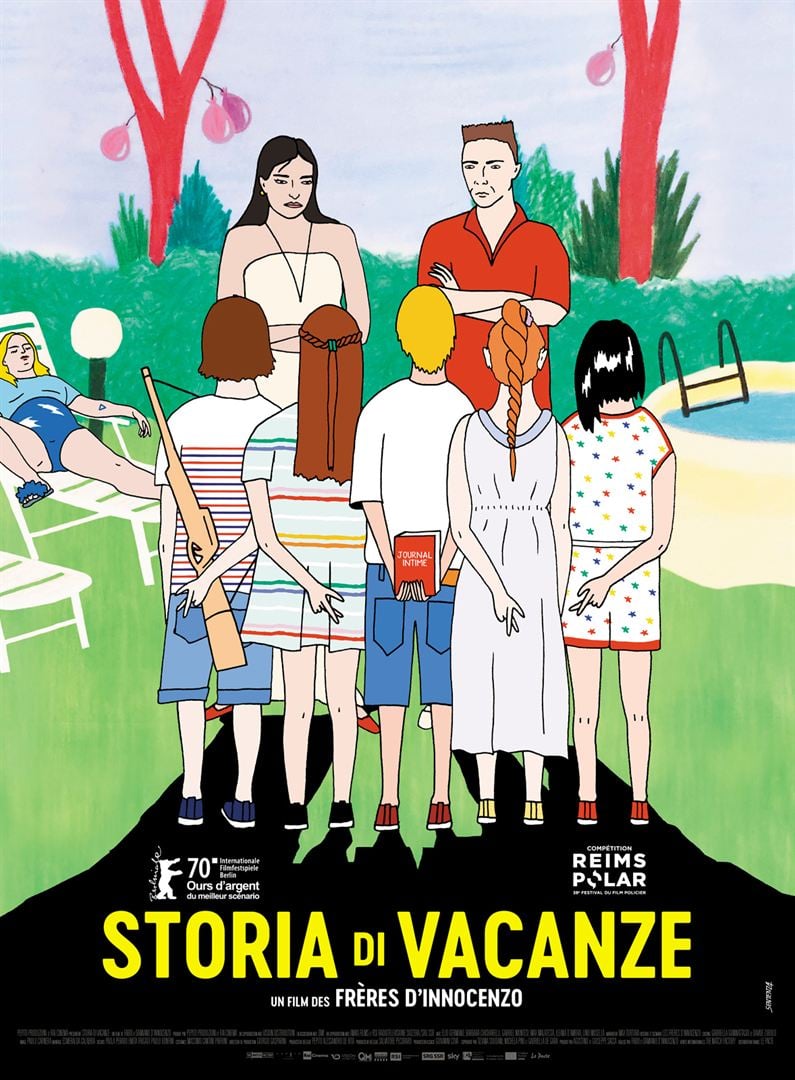

Many Saints of Newark a pour héros, à la fin des 60ies, à Newark dans le New Jersey, le mafioso Dickie Montisanti. Son frère, qui purge une longue peine, est le père de Tony Soprano – qui deviendra quelques années plus tard le capo de la famille DiMeo – un adolescent particulièrement éveillé qui considère Dickie comme son père de substitution. Le père de Dickie s’est remarié avec une jeune napolitaine, Giuseppina, dont Dickie tombe amoureux. Pendant ce temps, les tensions raciales s’accentuent dans la ville et les règlements de compte entre clans rythment la vie quotidienne des Montisanti et des Soprano. Dans une banlieue pavillonnaire de Rome, l’été s’annonce torride. Les parents dînent ensemble en terrasse. Leurs enfants, Dennis, Alessia, Viola, Geremia, Ada, ont le même âge et fréquentent le même collège. Tout est calme en apparence.

Dans une banlieue pavillonnaire de Rome, l’été s’annonce torride. Les parents dînent ensemble en terrasse. Leurs enfants, Dennis, Alessia, Viola, Geremia, Ada, ont le même âge et fréquentent le même collège. Tout est calme en apparence. Mica est un gamin de onze ans abandonné à lui-même par des parents qui n’ont pas les moyens de l’envoyer à l’école. Ils le confient à un proche qui l’emmène à Casablanca travailler dans un club de tennis pour bourgeois huppés. Le garçonnet y découvre un monde qui lui est étranger. S’il est vite en butte à l’hostilité des garçons bien nés de son âge qui y prennent des cours de tennis, il s’attire la bienveillance de Sophia, une ancienne championne qui y donne des leçons. Il révèle vite des dons exceptionnels. Mais son statut l’autorise-t-il à participer à un tournoi ?

Mica est un gamin de onze ans abandonné à lui-même par des parents qui n’ont pas les moyens de l’envoyer à l’école. Ils le confient à un proche qui l’emmène à Casablanca travailler dans un club de tennis pour bourgeois huppés. Le garçonnet y découvre un monde qui lui est étranger. S’il est vite en butte à l’hostilité des garçons bien nés de son âge qui y prennent des cours de tennis, il s’attire la bienveillance de Sophia, une ancienne championne qui y donne des leçons. Il révèle vite des dons exceptionnels. Mais son statut l’autorise-t-il à participer à un tournoi ? Samnang a vingt ans. Il forme avec ses deux amis Ah Kah et Tol un trio inséparable. Les trois jeunes gens sillonnent Phnom Penh sur le scooter de Samnang et participent à des concours de danse hip hop en rêvant de devenir célèbres.

Samnang a vingt ans. Il forme avec ses deux amis Ah Kah et Tol un trio inséparable. Les trois jeunes gens sillonnent Phnom Penh sur le scooter de Samnang et participent à des concours de danse hip hop en rêvant de devenir célèbres. Abel (Louis Garrel) et Marianne (Laëtitia Casta) vivent dans un appartement cossu du très bourgeois septième arrondissement parisien. Il découvre un beau jour que Joseph, leur fils unique, âgé de treize ans à peine, a vendu plusieurs de leurs biens : la petite robe Dior de Marianne, les montres de collection d’Abel, les plus vieilles bouteilles de leur cave. Pressé de questions, Joseph leur dévoile le pot-aux-roses : ces ventes permettent de financer le projet qu’il met en œuvre avec des centaines de camarades de son âge, en France et à l’étranger : créer au cœur de l’Afrique une immense mer intérieure pour y freiner la désertification.

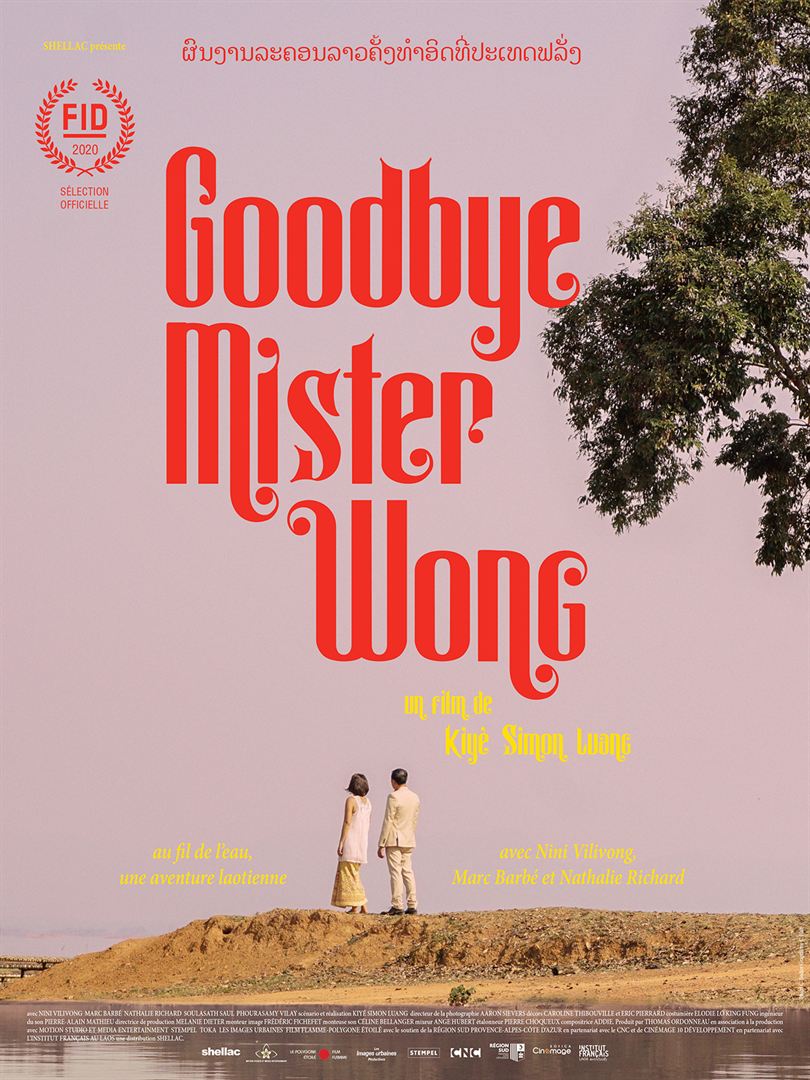

Abel (Louis Garrel) et Marianne (Laëtitia Casta) vivent dans un appartement cossu du très bourgeois septième arrondissement parisien. Il découvre un beau jour que Joseph, leur fils unique, âgé de treize ans à peine, a vendu plusieurs de leurs biens : la petite robe Dior de Marianne, les montres de collection d’Abel, les plus vieilles bouteilles de leur cave. Pressé de questions, Joseph leur dévoile le pot-aux-roses : ces ventes permettent de financer le projet qu’il met en œuvre avec des centaines de camarades de son âge, en France et à l’étranger : créer au cœur de l’Afrique une immense mer intérieure pour y freiner la désertification. Plusieurs personnages se croisent au bord du lac Nam Ngum, une réserve d’eau artificielle créée par la construction d’un barrage dans les années soixante, près de Vientiane, la capitale du Laos. France (la sublime Nini Phonesavanh Vilivong), métisse franco-laotienne, est revenue épauler sa mère qui dirige une petite entreprise touristique. Sa survie est menacée par les ambitieux projets d’un homme d’affaires chinois, Tony Wong. Wong tombe amoureux de France ; mais la mystérieuse jeune femme lui préfère Xana, un beau pêcheur solitaire. Hugo (Marc Barbé) est un touriste français venu au Laos chercher son épouse, Nadine (Nathalie Richard), qui l’a quitté depuis un an pour s’installer au Laos.

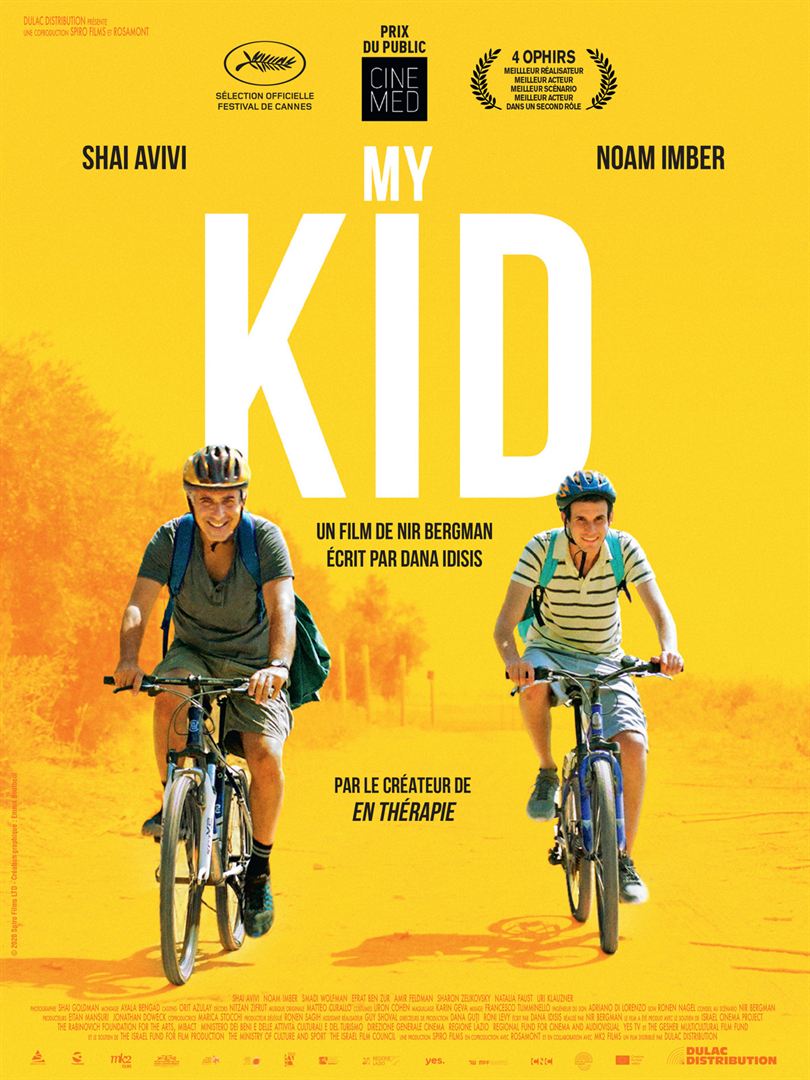

Plusieurs personnages se croisent au bord du lac Nam Ngum, une réserve d’eau artificielle créée par la construction d’un barrage dans les années soixante, près de Vientiane, la capitale du Laos. France (la sublime Nini Phonesavanh Vilivong), métisse franco-laotienne, est revenue épauler sa mère qui dirige une petite entreprise touristique. Sa survie est menacée par les ambitieux projets d’un homme d’affaires chinois, Tony Wong. Wong tombe amoureux de France ; mais la mystérieuse jeune femme lui préfère Xana, un beau pêcheur solitaire. Hugo (Marc Barbé) est un touriste français venu au Laos chercher son épouse, Nadine (Nathalie Richard), qui l’a quitté depuis un an pour s’installer au Laos. Aaron a sacrifié sa vie à Uri, son fils autiste. il lui a sacrifié sa carrière de dessinateur. Il lui a sacrifié son couple qui a éclaté. Il a organisé son quotidien autour de routines mille fois répétées et rassurantes. Mais Uri a vingt ans à présent et sa mère exige qu’il soit placé dans une institution spécialisée. Uri, que toute nouveauté effraie, n’y est pas prêt et Aaron, après avoir vainement tenté de le convaincre, n’a d’autre solution que de prendre la tangente avec lui.

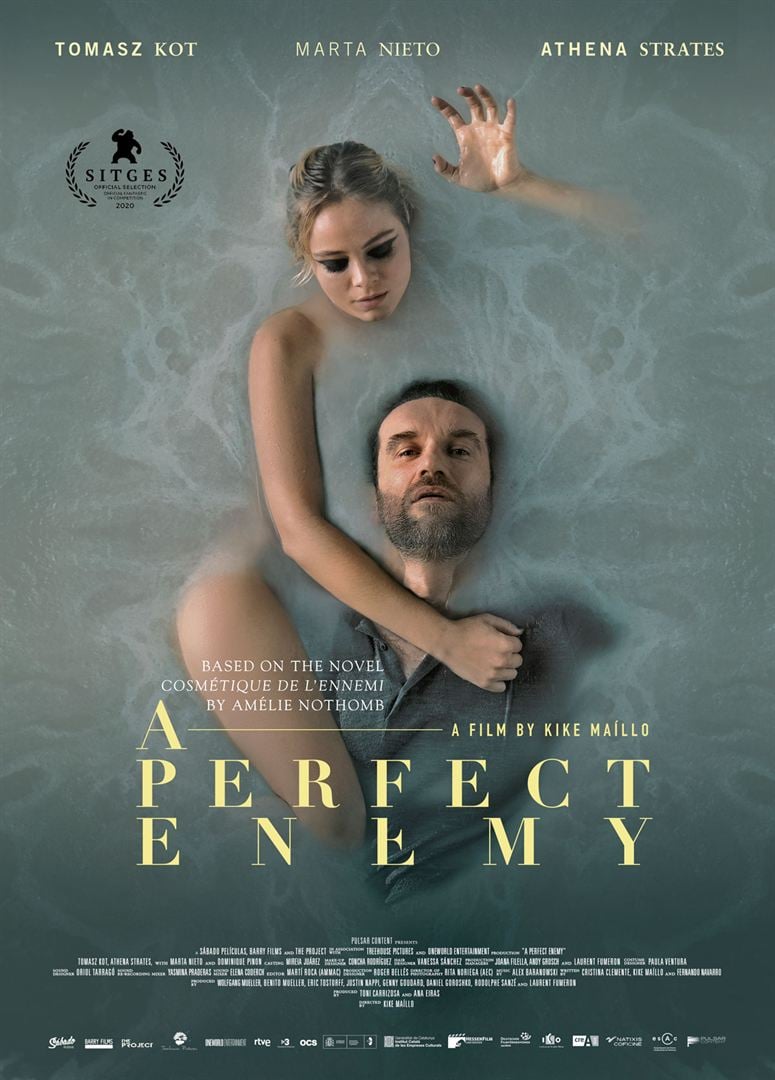

Aaron a sacrifié sa vie à Uri, son fils autiste. il lui a sacrifié sa carrière de dessinateur. Il lui a sacrifié son couple qui a éclaté. Il a organisé son quotidien autour de routines mille fois répétées et rassurantes. Mais Uri a vingt ans à présent et sa mère exige qu’il soit placé dans une institution spécialisée. Uri, que toute nouveauté effraie, n’y est pas prêt et Aaron, après avoir vainement tenté de le convaincre, n’a d’autre solution que de prendre la tangente avec lui. De passage à Paris pour une conférence, le célèbre architecte polonais Jeremiasz Angust (Tomasz Kot) accepte, sur le chemin de Roissy, de prendre dans son taxi une jeune touriste néerlandaise qui répond au nom étrange de Texel Textor (Athena Strates). Le duo rate son avion et doit patienter deux heures au salon VIP. Le dialogue s’engage, de plus en plus troublant, entre les deux voyageurs.

De passage à Paris pour une conférence, le célèbre architecte polonais Jeremiasz Angust (Tomasz Kot) accepte, sur le chemin de Roissy, de prendre dans son taxi une jeune touriste néerlandaise qui répond au nom étrange de Texel Textor (Athena Strates). Le duo rate son avion et doit patienter deux heures au salon VIP. Le dialogue s’engage, de plus en plus troublant, entre les deux voyageurs.