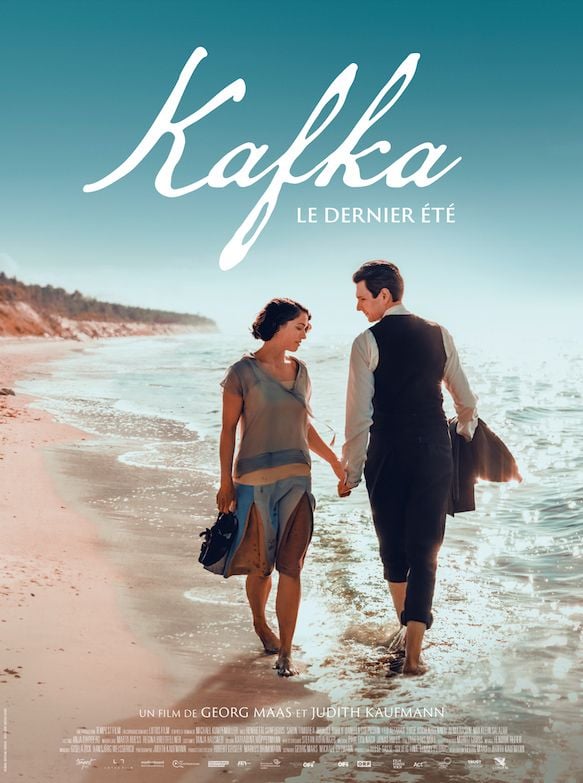

Durant l’été 1923, Franz Kafka rencontre sur les bords de la mer Baltique Dora Diamant, une jeune institutrice, issue d’une famille juive polonaise orthodoxe. C’est auprès d’elle, alors que sa santé décline et que sa famille lui refuse l’argent qui lui permettrait de se soigner de la tuberculose qui le tuera, qu’il passera la dernière année de sa vie.

Durant l’été 1923, Franz Kafka rencontre sur les bords de la mer Baltique Dora Diamant, une jeune institutrice, issue d’une famille juive polonaise orthodoxe. C’est auprès d’elle, alors que sa santé décline et que sa famille lui refuse l’argent qui lui permettrait de se soigner de la tuberculose qui le tuera, qu’il passera la dernière année de sa vie.

Ce film est l’adaptation d’un best-seller publié en 2011, La Gloire de la vie, d’un auteur allemand, Michael Kumpfmüller. Il est sorti sur les écrans en Allemagne puis en Autriche à l’occasion du centenaire de la mort de Kafka. Un an plus tard, en novembre 2024, il a traversé le Rhin. J’ai trouvé intéressant d’en parler aujourd’hui au moment de la sortie de Franz K. que je chroniquerai demain.

C’est une adaptation fort sage qui décevra aussi bien les fans de Kafka que ceux qui connaissent mal son œuvre. Si Sabin Tambrea, dans le rôle de l’écrivain tuberculeux, est pâle à souhait et expectore fort bien des crachats sanglants, il ne laisse rien transparaître de l’angoisse existentielle qui habitait Kafka, ni de son génie créatif. Rien ne nous est dit de son travail d’écrivain sinon le testament qu’il laisse à Max Brod – et que celui-ci, Dieu merci, ne respectera pas – de détruire à son décès tous ses manuscrits.

Kafka, le dernier été se réduit à fort peu : une histoire d’amour éphémère et tragique dont on sait par avance comment elle se conclura. La joliesse de Henriette Confurius ne sauvera pas le spectateur de l’ennui.

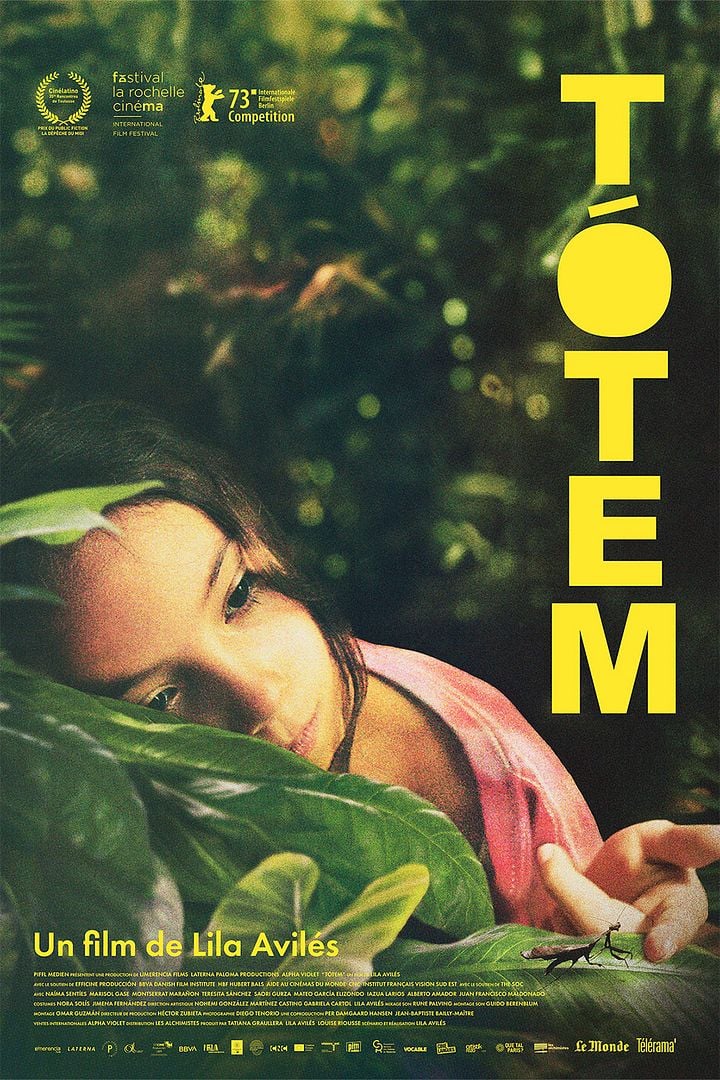

Sol a sept ans. Sa mère la conduit chez son père et chez ses tantes. La maisonnée vibre des préparatifs de la fête qui sera donnée ce soir-là.

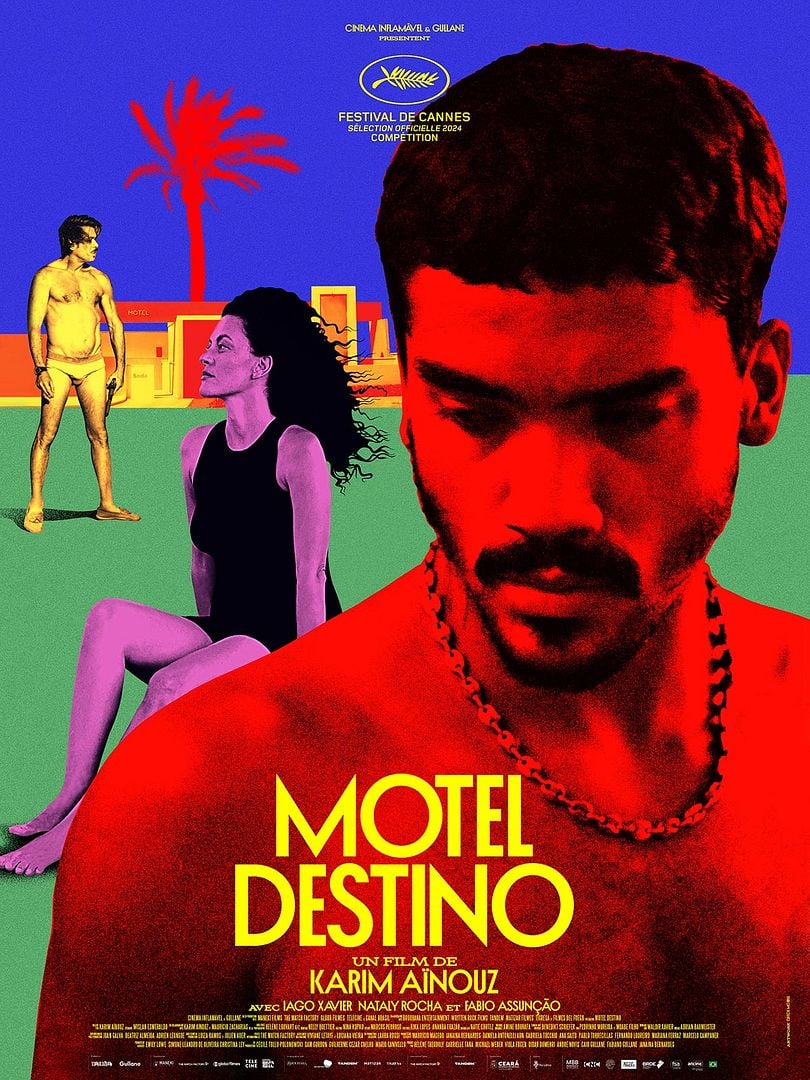

Sol a sept ans. Sa mère la conduit chez son père et chez ses tantes. La maisonnée vibre des préparatifs de la fête qui sera donnée ce soir-là. Heraldo, un jeune voyou en cavale, trouve refuge dans le motel d’Elias, son vieux propriétaire alcoolique et portant beau, et de Dayana, son accorte réceptionniste.

Heraldo, un jeune voyou en cavale, trouve refuge dans le motel d’Elias, son vieux propriétaire alcoolique et portant beau, et de Dayana, son accorte réceptionniste.

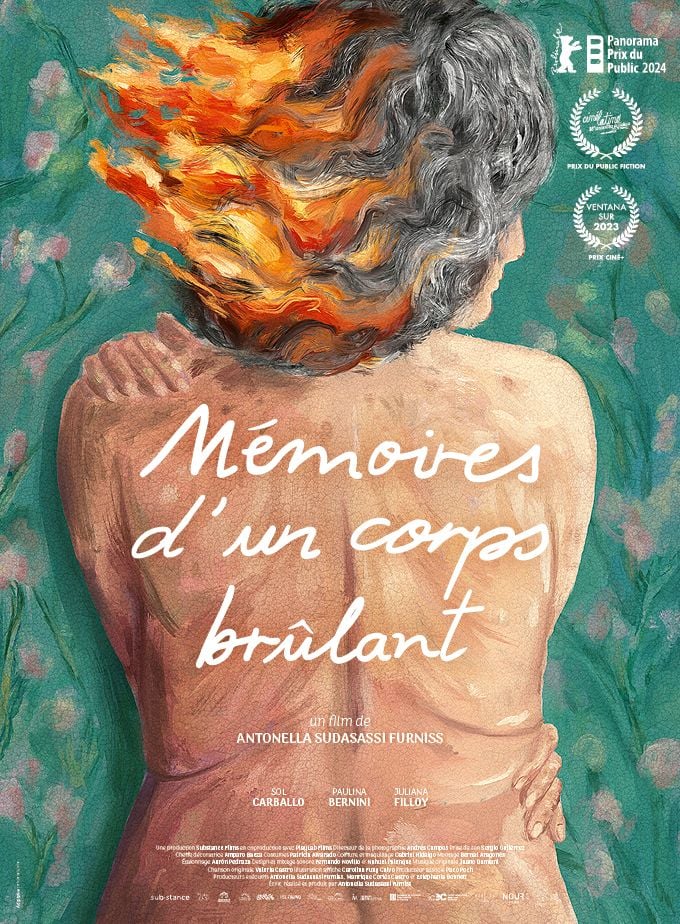

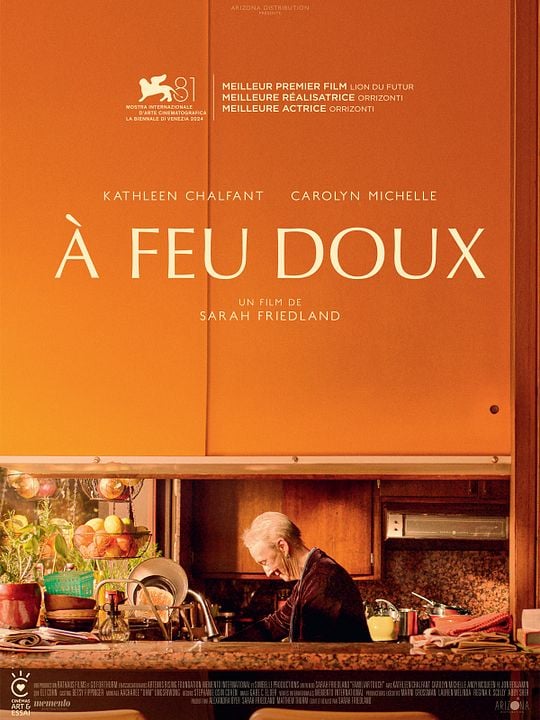

Ruth Goldman est une octogénaire encore ingambe qui, après avoir toute sa vie travaillé en cuisine, aime encore mitonner de savoureux repas. Mais, souffrant d’Alzheimer, elle doit quitter son domicile pour aller finir ses jours dans une luxueuse maison de retraite.

Ruth Goldman est une octogénaire encore ingambe qui, après avoir toute sa vie travaillé en cuisine, aime encore mitonner de savoureux repas. Mais, souffrant d’Alzheimer, elle doit quitter son domicile pour aller finir ses jours dans une luxueuse maison de retraite.

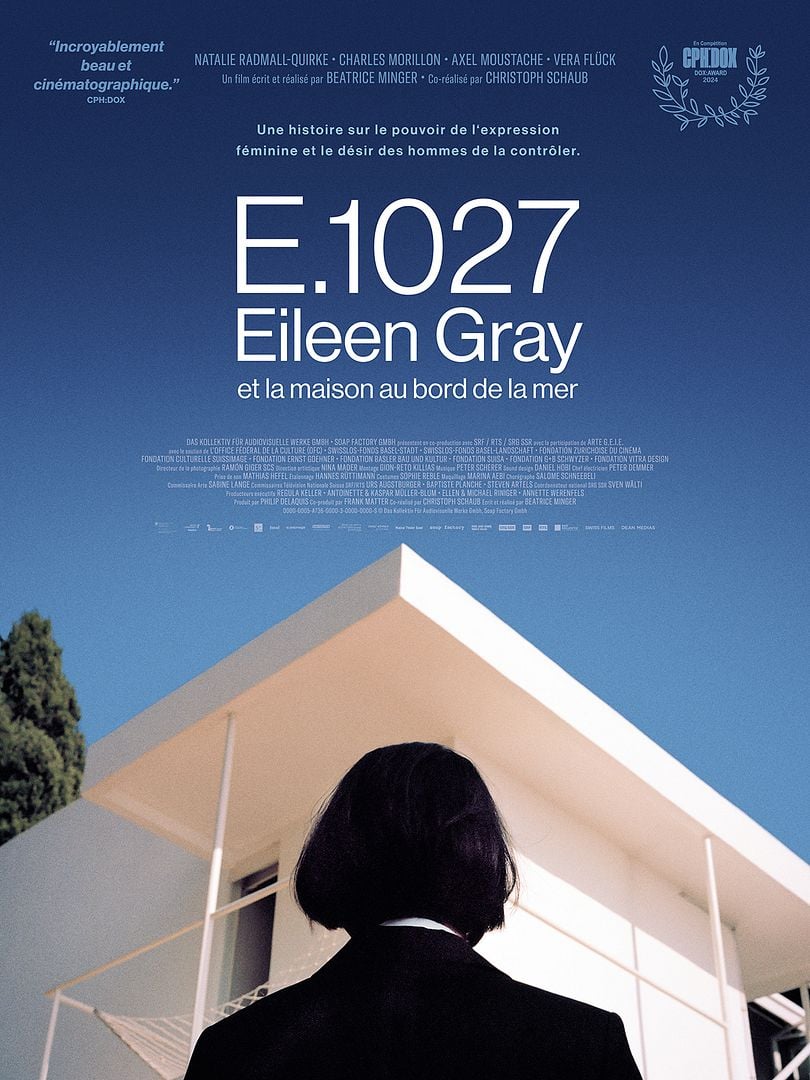

À la fin des années vingt, Eileen Gray, une architecte irlandaise, a construit une petite maison à Roquebrune Cap-Martin. Cette villa avant-gardiste, coincée entre la voie ferrée et la Méditerranée, fut baptisée E.1027 en mêlant les initiales de son nom et de Jean Badovici, architecte et rédacteur en chef de la revue L’Architecture vivante, qui partageait alors sa vie (10 =J, 2 = B, G=7). Mais le couple s’est séparé et Le Corbusier, ami de Badovici, fit main basse sur la maison qu’il adorait, en la recouvrant de fresques qui en dénaturèrent l’apparence et en laissant la postérité lui en attribuer la paternité.

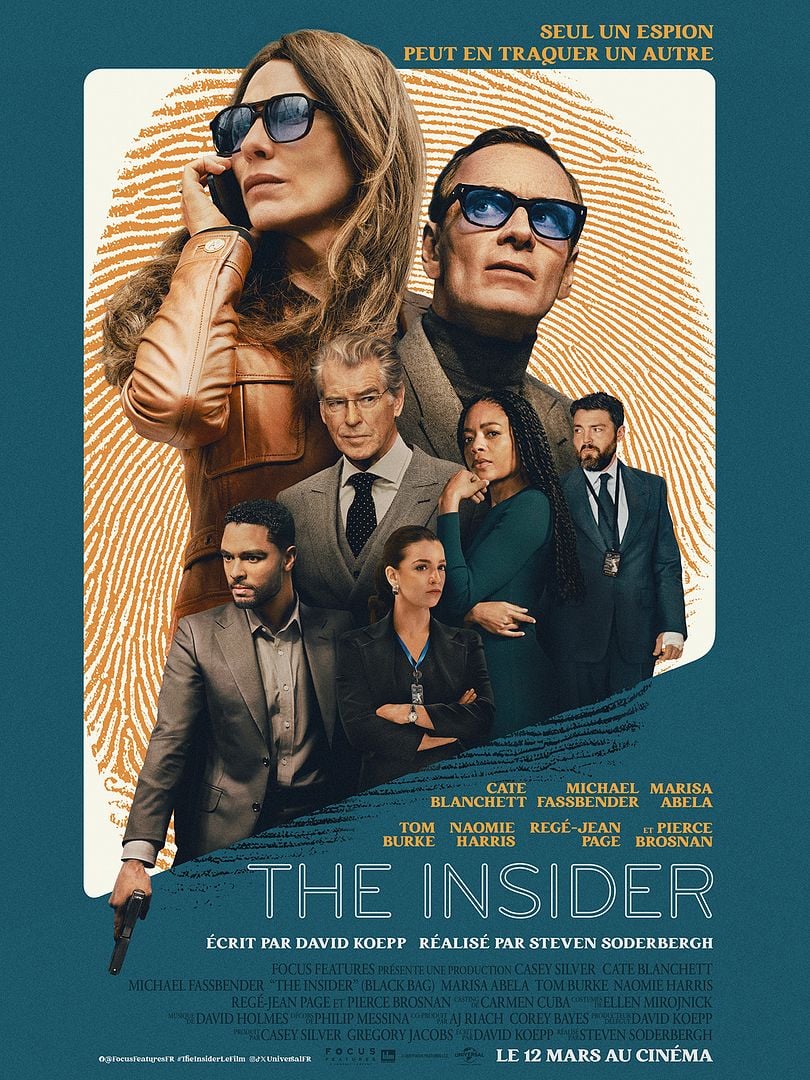

À la fin des années vingt, Eileen Gray, une architecte irlandaise, a construit une petite maison à Roquebrune Cap-Martin. Cette villa avant-gardiste, coincée entre la voie ferrée et la Méditerranée, fut baptisée E.1027 en mêlant les initiales de son nom et de Jean Badovici, architecte et rédacteur en chef de la revue L’Architecture vivante, qui partageait alors sa vie (10 =J, 2 = B, G=7). Mais le couple s’est séparé et Le Corbusier, ami de Badovici, fit main basse sur la maison qu’il adorait, en la recouvrant de fresques qui en dénaturèrent l’apparence et en laissant la postérité lui en attribuer la paternité. George Woodhouse (Michael Fassbender) et sa femme Kathryn (Cate Blanchett) travaillent ensemble dans un service de contre-espionnage britannique dirigé par Arthur Stieglitz (Pierce Brosnan). George est chargé d’identifier une taupe. Sa propre femme figure parmi les suspects potentiels.

George Woodhouse (Michael Fassbender) et sa femme Kathryn (Cate Blanchett) travaillent ensemble dans un service de contre-espionnage britannique dirigé par Arthur Stieglitz (Pierce Brosnan). George est chargé d’identifier une taupe. Sa propre femme figure parmi les suspects potentiels.