DayZ est un jeu vidéo RPG en ligne vendu à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde depuis sa sortie en 2018. Les joueurs évoluent dans une république post-soviétique dont la population a été transformée en zombies menaçants. Ils doivent s’organiser pour survivre, soit en coopérant, soit en s’entretuant.

DayZ est un jeu vidéo RPG en ligne vendu à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde depuis sa sortie en 2018. Les joueurs évoluent dans une république post-soviétique dont la population a été transformée en zombies menaçants. Ils doivent s’organiser pour survivre, soit en coopérant, soit en s’entretuant.

Trois anciens étudiants des Beaux-Arts de Montpellier, Ekiem Barbier, Guilhem Causse et Quentin L’helgoualc’h, qui avaient ensemble consacré un précédent documentaire au phénomène GTA V, ont filmé leur immersion dans l’univers de DayZ.

Knit’s Island est incroyablement novateur. Il s’agit d’un documentaire entièrement filmé en image de synthèse. Même si vous n’avez jamais joué à un jeu vidéo en ligne – ce qui est (hélas ou tant mieux) mon cas – vous avez déjà vu ces images, de plus en plus réalistes, qui gardent toutefois encore une artificialité dérangeante, notamment dans la retranscription du corps humain, de ses mouvements et des expressions de son visage.

Les trois réalisateurs disent avoir passé près d’un millier d’heures en ligne pendant quatre ans. Ils ont tourné près de deux cents heures de rushes dont ils ont extrait les quatre-vingt-dix minutes du film.

Knit’s Island aurait pu raconter une histoire. C’aurait pu être un film d’horreur survivaliste sur une bande de journalistes venus tourner un documentaire au cœur de ce jeu video et devenant la proie de zombies décérébrés et/ou d’humains cruels. Mais, fidèle de bout en bout à son cahier des charges, Knit’s Island est un documentaire, semblable en tous points à celui que trois documentaristes seraient allés tourner sur une île exotique en interrogeant ses habitants. On y croise plusieurs joueurs, ceux qui y laissent exprimer leurs penchants les plus sadiques, ceux au contraire qui y réinventent un vivre-ensemble plus solidaire. Parfois, dans ces témoignages, affleure un peu de leur personnalité : on y apprend qui ils sont, où ils vivent, quel est leur environnement familial….

Knit’s Island pose plusieurs questions diablement stimulantes sur la virtualité. La plus évidente est celle des frontières entre le réel et la virtualité : s’agit-il de deux mondes imperméables l’un à l’autre ? ou, pour la poser autrement : les experiences vécues dans les mondes virtuels impactent-elles la vie réelle ? par exemple, va-t-on essayer de rencontrer irl (in real life) les joueurs qu’on a croisés dans DayZ ? Knit’s Island pose aussi des questions intimes : que recherche-t-on dans le jeu en ligne ? une évasion ? un défouloir ? une sociabilité que la « vraie vie » ne nous procure pas ? Les plus délicates sont éthiques et juridiques : les notions de Bien et de Mal s’appliquent-elles dans DayZ de la même façon que dans la « vraie vie » ? est-on « responsable » des actes qu’on y commet ?

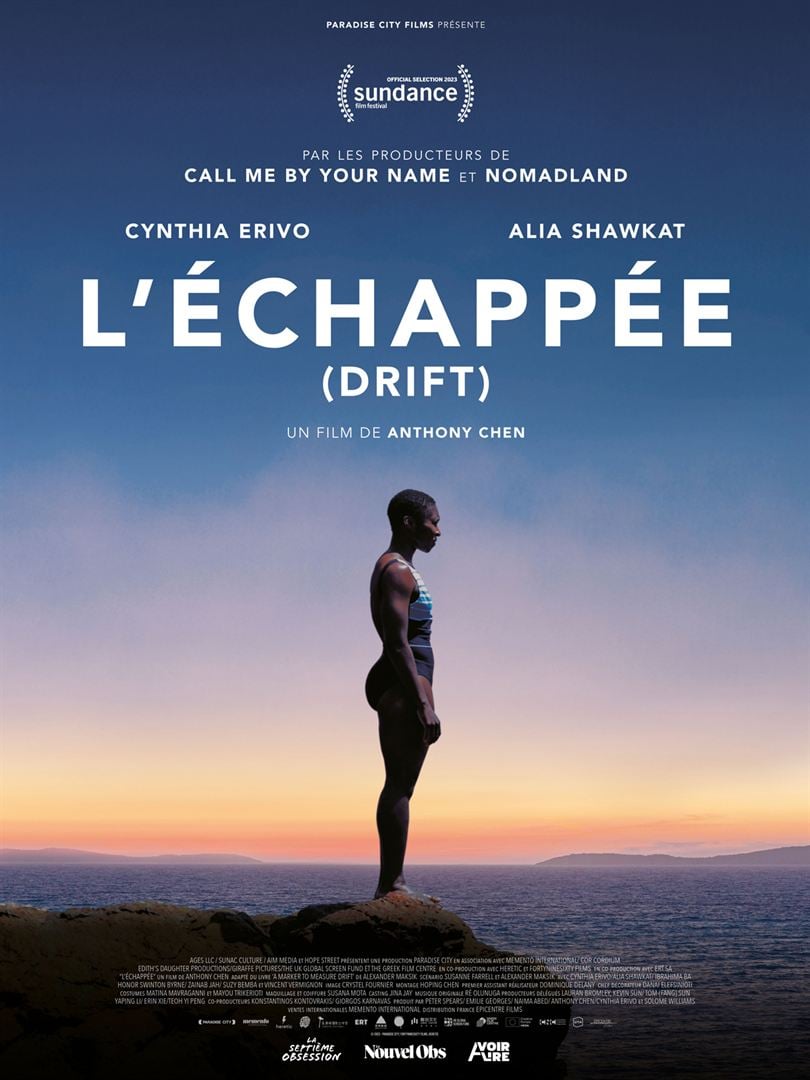

Une jeune femme noire et solitaire erre au milieu des touristes d’une île grecque. Elle refuse tout contact, vit de quignons de pain et dort à la belle étoile. Lentement, son identité se dévoile. Jacqueline est libérienne et fuit un passé traumatisant. Une guide américaine, Callie, va progressivement conquérir sa confiance.

Une jeune femme noire et solitaire erre au milieu des touristes d’une île grecque. Elle refuse tout contact, vit de quignons de pain et dort à la belle étoile. Lentement, son identité se dévoile. Jacqueline est libérienne et fuit un passé traumatisant. Une guide américaine, Callie, va progressivement conquérir sa confiance. Damien Manivel (

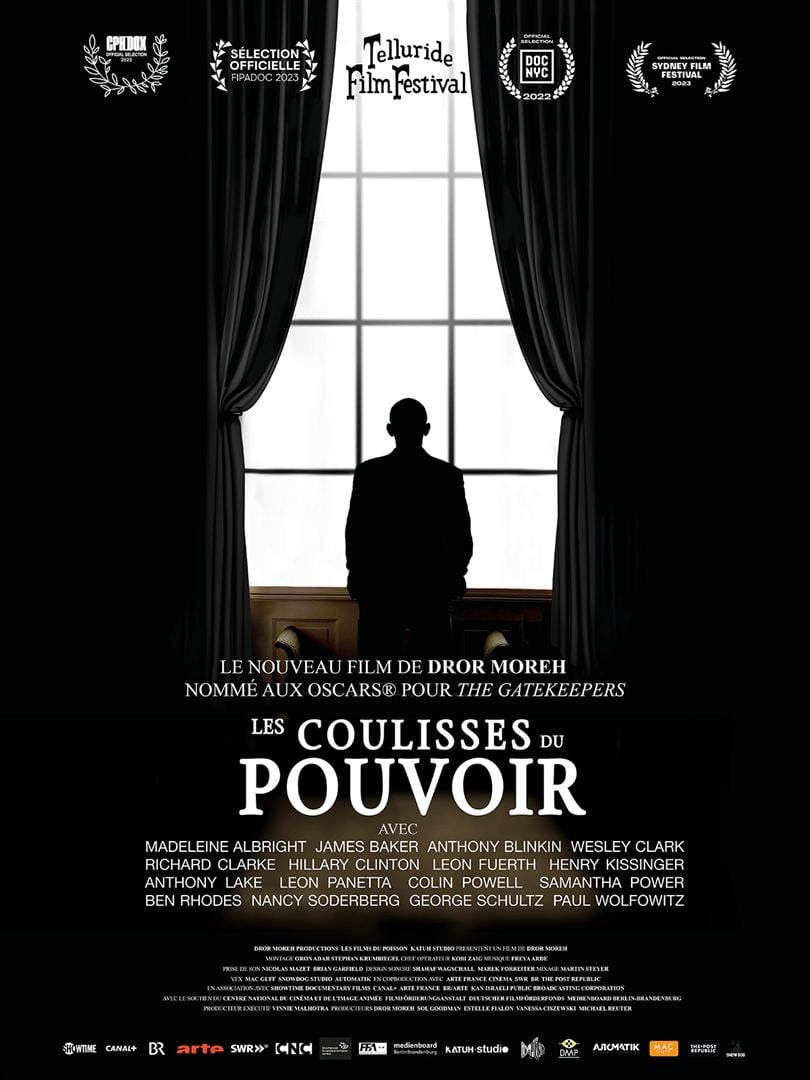

Damien Manivel ( Si la fin de la Guerre froide avait suscité l’espoir d’un nouvel ordre mondial pacifié, les dernières décennies ont connu encore leur lot de guerres et de massacres que les Etats-Unis, malgré leur hyperpuissance n’ont pas su prévenir. Dror Moreh interroge les principaux acteurs de la politique étrangère américaine des trente dernières années sur cet échec collectif.

Si la fin de la Guerre froide avait suscité l’espoir d’un nouvel ordre mondial pacifié, les dernières décennies ont connu encore leur lot de guerres et de massacres que les Etats-Unis, malgré leur hyperpuissance n’ont pas su prévenir. Dror Moreh interroge les principaux acteurs de la politique étrangère américaine des trente dernières années sur cet échec collectif. Le sauvage assassinat du père Jacques Hamel le 26 juillet 2016, dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray, où il disait la messe, a durablement frappé l’opinion.

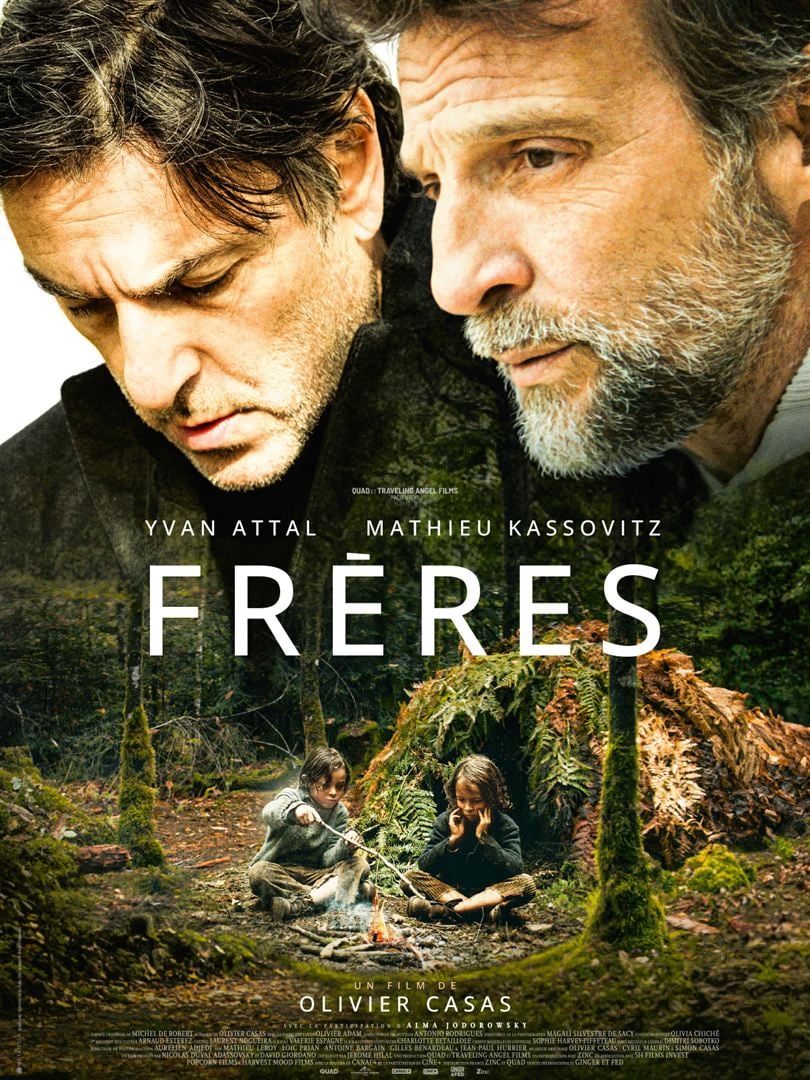

Le sauvage assassinat du père Jacques Hamel le 26 juillet 2016, dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray, où il disait la messe, a durablement frappé l’opinion. En 1948, en Charente-Maritime, deux frères, âgés de six ans à peine, s’enfuient de l’orphelinat qui les hébergeait de peur d’être accusés d’un crime qu’ils n’ont pas commis. Ils se réfugient dans les bois et y survivent pendant six ans.

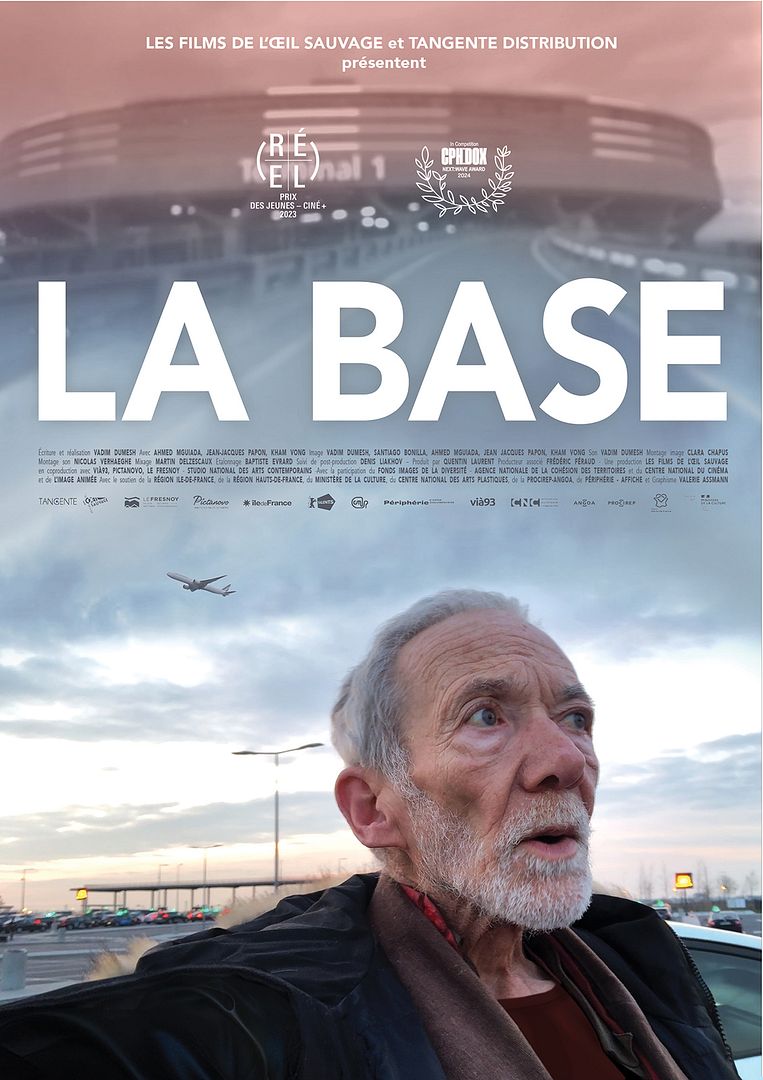

En 1948, en Charente-Maritime, deux frères, âgés de six ans à peine, s’enfuient de l’orphelinat qui les hébergeait de peur d’être accusés d’un crime qu’ils n’ont pas commis. Ils se réfugient dans les bois et y survivent pendant six ans. Vadim Dumesh est un jeune documentariste qui a grandi en Lettonie et qui s’est formé en Israël avant de s’installer en France. Il a posé sa caméra dans la base arrière taxi (BAT) de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il a lui-même tourné quelques images, mais il a surtout demandé à plusieurs chauffeurs de taxis de filmer eux-mêmes leurs quotidiens avec leur téléphone portable. Pendant le tournage, l’ancienne base a fermé et les chauffeurs ont déménagé vers un nouveau lieu, plus fonctionnel, mais moins chaleureux.

Vadim Dumesh est un jeune documentariste qui a grandi en Lettonie et qui s’est formé en Israël avant de s’installer en France. Il a posé sa caméra dans la base arrière taxi (BAT) de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il a lui-même tourné quelques images, mais il a surtout demandé à plusieurs chauffeurs de taxis de filmer eux-mêmes leurs quotidiens avec leur téléphone portable. Pendant le tournage, l’ancienne base a fermé et les chauffeurs ont déménagé vers un nouveau lieu, plus fonctionnel, mais moins chaleureux.

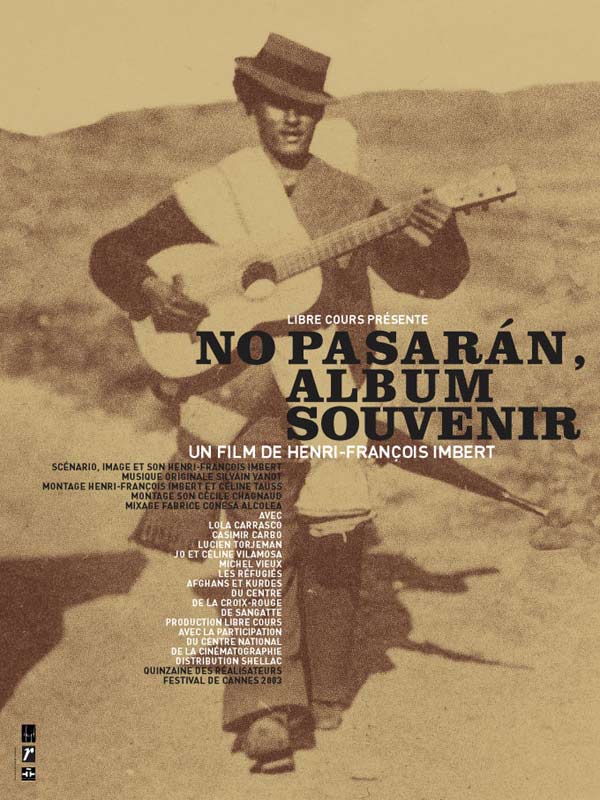

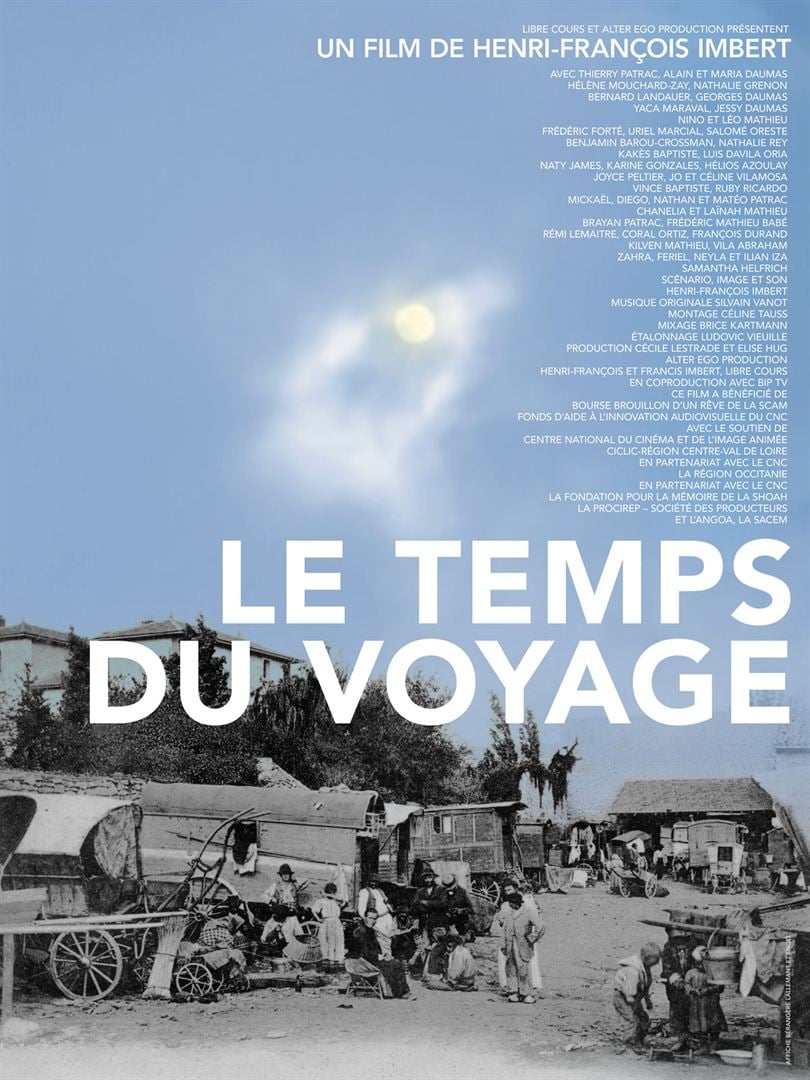

À l’occasion de la sortie en salles du Temps du voyage, plusieurs cinémas parisiens (Le Grand Action mercredi 8 mai, Le Saint-André des Arts samedi 11) ont programmé une double projection-débat, en présence de Henri-François Imbert, de deux de ses documentaires, réalisés à vingt ans de distance.

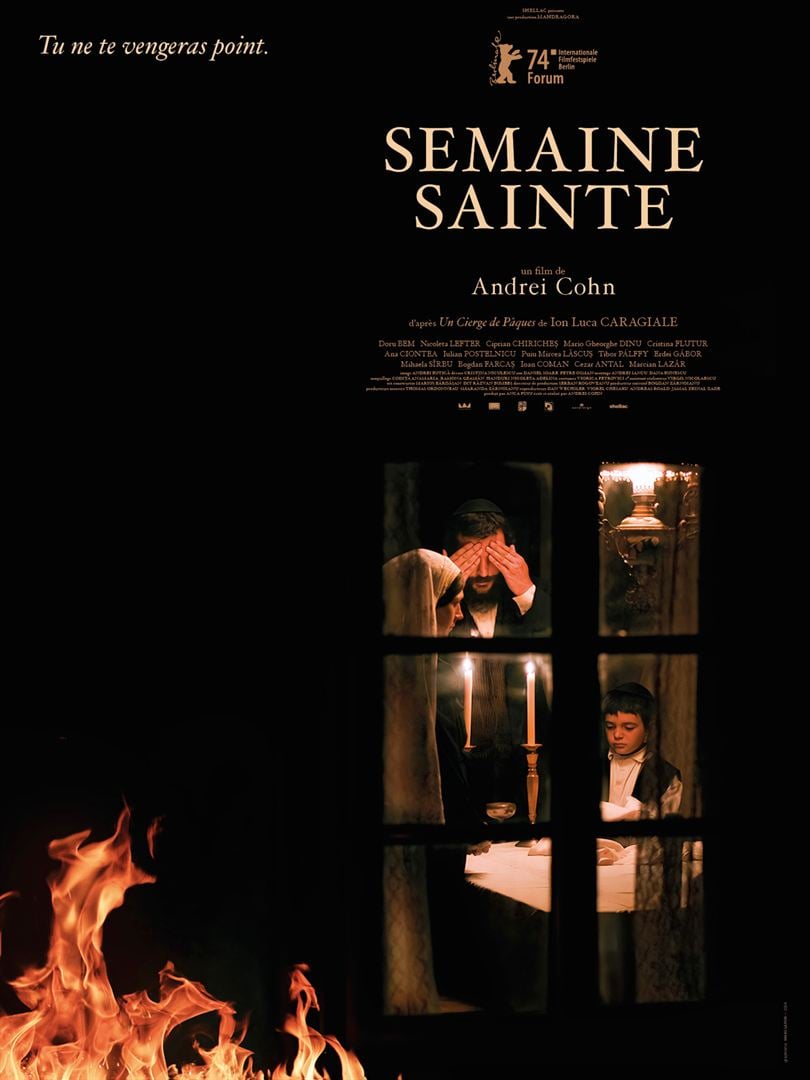

À l’occasion de la sortie en salles du Temps du voyage, plusieurs cinémas parisiens (Le Grand Action mercredi 8 mai, Le Saint-André des Arts samedi 11) ont programmé une double projection-débat, en présence de Henri-François Imbert, de deux de ses documentaires, réalisés à vingt ans de distance. Leiba, un aubergiste juif, est en conflit avec Gheorghe, son employé paresseux et alcoolique. Il le licencie mais Gheorghe promet de se venger. Le village, gangréné par l’antisémitisme, se ligue vite contre l’aubergiste et menace sa famille.

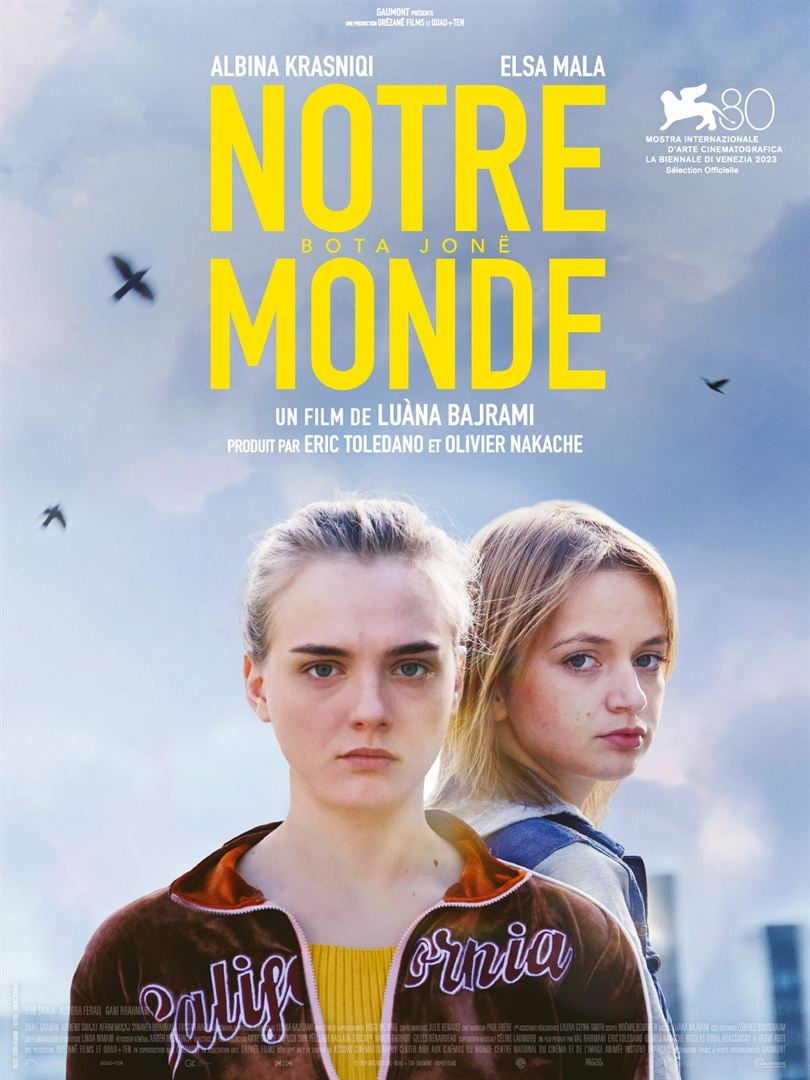

Leiba, un aubergiste juif, est en conflit avec Gheorghe, son employé paresseux et alcoolique. Il le licencie mais Gheorghe promet de se venger. Le village, gangréné par l’antisémitisme, se ligue vite contre l’aubergiste et menace sa famille. Zoé et Volta sont deux cousines qui ont grandi ensemble au Kosovo, un pays qui, en 2007, panse les plaies d’une guerre civile qui a décimé la population et cherche encore son indépendance qu’il n’acquerra qu’un an plus tard. Fuyant le destin tout tracé qui les attend dans leur petit village, les deux jeunes femmes partent à Pristina et s’inscrivent à la fac. Mais elles déchantent bien vite devant le manque d’intérêt des cours et l’absentéisme endémique de leurs enseignants.

Zoé et Volta sont deux cousines qui ont grandi ensemble au Kosovo, un pays qui, en 2007, panse les plaies d’une guerre civile qui a décimé la population et cherche encore son indépendance qu’il n’acquerra qu’un an plus tard. Fuyant le destin tout tracé qui les attend dans leur petit village, les deux jeunes femmes partent à Pristina et s’inscrivent à la fac. Mais elles déchantent bien vite devant le manque d’intérêt des cours et l’absentéisme endémique de leurs enseignants.