Jia Zhang-Ke est souvent présenté comme le plus grand réalisateur chinois contemporain. C’est peut-être vrai.

Son œuvre prend pour héros les exclus du miracle économique chinois : les résidents d’un village bientôt submergé par la mise en eau du barrage des Trois Gorges (Still Life), les locataires d’une cité ouvrière détruite par la construction d’une résidence de luxe (24 City), des habitants de Shanghai qui ne reconnaissent plus leur ville (I wish I knew).

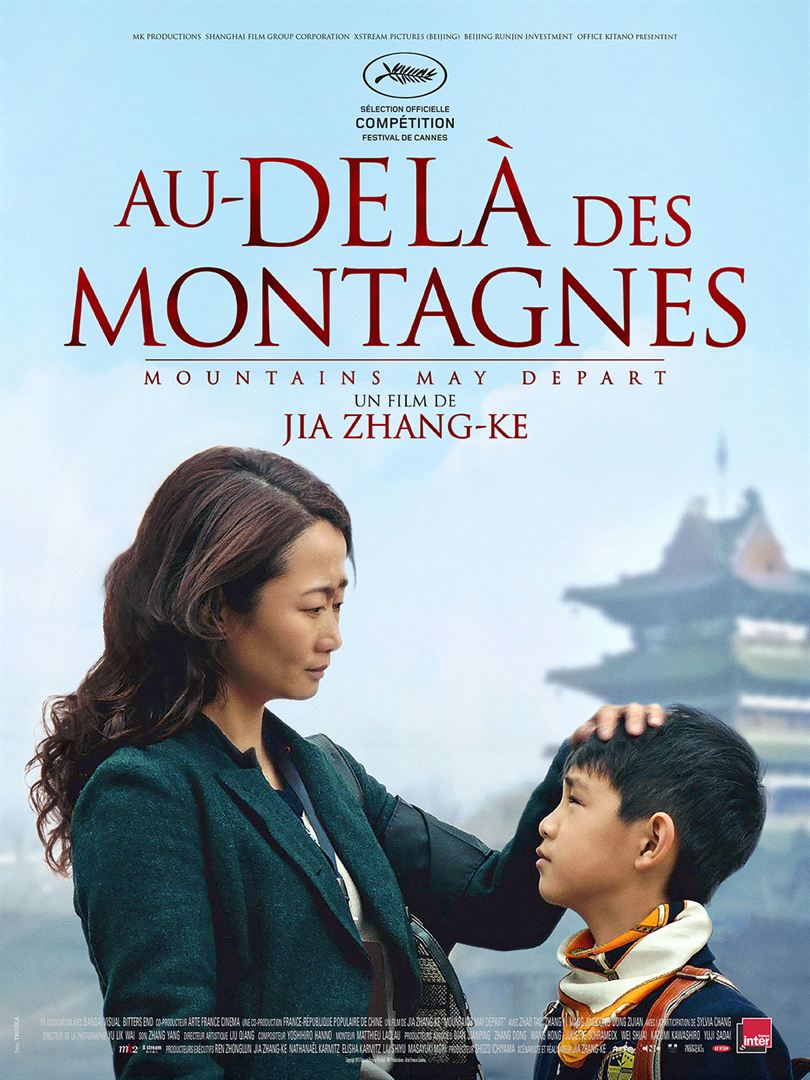

« Au-delà des montagnes » essaie de peindre cette accélération de l’histoire que connaît la Chine contemporaine. Il le fait en racontant l’histoire d’une mère et de son fils que rien ne pourra jamais séparer (c’est le sens du titre chinois, que la traduction en français via l’anglais « Mountains may depart » a perdu en cours de route). Il le fait en trois séquences. La première en 1999 voit la jeune Tao préférer l’ambitieux Zhang, qui incarne le capitalisme auquel la Chine a décidé de se vouer, à l’honnête Lianzi, incarnation d’un communisme désormais passé de mode. La deuxième en 2014 dresse le constat de la séparation du couple, leur fils, dont son père a obtenu la garde, perdant le contact avec sa mère. Le troisième en 2025 se déroule en Australie où Zhang a trouvé refuge, son fils cherchant à renouer avec sa mère.

Narré en trois formats distincts (4/3 pour 1999, 16/9 pour 2014, Scope pour 2025), « Au delà des montagnes » se donne des airs d’épopée. Pourtant l’histoire de Tao et de son fils n’est pas suffisamment ample pour justifier un tel dispositif.

J’ai déjà dit ici combien la miniaturisation était en train de révolutionner le cinéma.

J’ai déjà dit ici combien la miniaturisation était en train de révolutionner le cinéma. Volontairement ou pas, le titre du film et son affiche miroitent (et je ne dis pas cela parce que Rebecka Josephson se regarde dans la glace !). Le titre annonce une sœur maigrichonne ; l’affiche nous montre une fille rondelette. Alors ? Erreur d’indexation ?

Volontairement ou pas, le titre du film et son affiche miroitent (et je ne dis pas cela parce que Rebecka Josephson se regarde dans la glace !). Le titre annonce une sœur maigrichonne ; l’affiche nous montre une fille rondelette. Alors ? Erreur d’indexation ? Pendant la première demi-heure du film, un doute m’a envahi. M’étais-je trompé de salle ? Avais-je pris ma mauvaise paire de lunettes pour ne pas reconnaître Greta Gerwig ?

Pendant la première demi-heure du film, un doute m’a envahi. M’étais-je trompé de salle ? Avais-je pris ma mauvaise paire de lunettes pour ne pas reconnaître Greta Gerwig ? Grâce aux progrès technologiques, on peut aujourd’hui tourner un film avec un téléphone portable. Nous sommes donc tous devenus, pour le meilleur et pour le pire, des cinéastes en puissance.

Grâce aux progrès technologiques, on peut aujourd’hui tourner un film avec un téléphone portable. Nous sommes donc tous devenus, pour le meilleur et pour le pire, des cinéastes en puissance. Le teen movie est un style à part entière outre-Atlantique dont l’excellent documentaire « Beyond Clueless » a récemment rappelé les ressorts obligés : un nouveau/une nouvelle arrive dans un lycée, y est froidement accueilli(e) mais finit par s’y intégrer. On en a tous vu un jour ou l’autre : Grease, American Graffiti, Lolita malgré moi (un titre à vomir … et un film à voir)

Le teen movie est un style à part entière outre-Atlantique dont l’excellent documentaire « Beyond Clueless » a récemment rappelé les ressorts obligés : un nouveau/une nouvelle arrive dans un lycée, y est froidement accueilli(e) mais finit par s’y intégrer. On en a tous vu un jour ou l’autre : Grease, American Graffiti, Lolita malgré moi (un titre à vomir … et un film à voir) « The Big Short » a le cul entre deux chaises.

« The Big Short » a le cul entre deux chaises. On a découvert récemment avec Arnaldur Indriðason le polar islandais.

On a découvert récemment avec Arnaldur Indriðason le polar islandais. Dans une grande propriété sicilienne, Anna (Juliette Binoche) pleure la mort de Giuseppe, son fils. Débarque Jeanne, la petite amie du défunt, qui ignore tout du drame qui vient de se jouer.

Dans une grande propriété sicilienne, Anna (Juliette Binoche) pleure la mort de Giuseppe, son fils. Débarque Jeanne, la petite amie du défunt, qui ignore tout du drame qui vient de se jouer. Il y a plein de bonnes raisons d’aller voir « À peine j’ouvre les yeux » qui nous raconte l’émancipation d’une adolescente dans la Tunisie de Ben Ali.

Il y a plein de bonnes raisons d’aller voir « À peine j’ouvre les yeux » qui nous raconte l’émancipation d’une adolescente dans la Tunisie de Ben Ali.