« The Danish Girl » est – comme doivent l’être les mélos aujourd’hui – inspiré d’une histoire vraie : en 1930, le peintre danois Einar Wegener fut le premier à subir une opération de « réattribution sexuelle ».

« The Danish Girl » est – comme doivent l’être les mélos aujourd’hui – inspiré d’une histoire vraie : en 1930, le peintre danois Einar Wegener fut le premier à subir une opération de « réattribution sexuelle ».

La fille danoise, c’est Eddie Redmayne dans le rôle de Einar Wegener dont le film raconte la lente prise de conscience de son transgénérisme. Mais la fille danoise, c’est aussi – comme en témoigne l’affiche du film – son épouse, Gerda, aimante et compréhensive qui l’accompagnera, quoi qu’il lui en coûtera, dans cette démarche douloureuse.

Comme « Philadelphia » pour le sida, « Kramer vs. Kramer » pour le divorce et « Rain man » pour l’autisme, « The Danish Girl » sera le film de la transidentité voué dès sa sortie à un classicisme qui sent déjà la naphtaline. Le sujet est présenté avec l’académisme le plus convenu, suivant pas à pas les étapes balisées de la transsexualité : les excitations des premières transgressions, la sophistication et l’élégance des travestissements, le désarroi identitaire, la réprobation sociale, l’hostilité du corps médical… Tom Hooper cède à un esthétisme qui nuit à la crédibilité de son propos : Eddie Redmayne est une ravissante jeune femme qui porte des toilettes de rêve – alors que la vraie Lili Elbe était semble-t-il une quinquagénaire hommasse.

Je n’ai à aucun moment été touché par ce personnage. Est-ce faute d’avoir porté les soutiens-gorge de mes cousines quand j’étais plus jeune ? ou d’être un peu trop velu pour faire aujourd’hui un travesti aussi séduisant qu’Eddie Redmayne dans le rôle de Einar/Lili ?

Plus sérieusement, l’évolution du personnage m’est restée incompréhensible. Au début du film, c’est un homme heureux en ménage qui épice son érotisme en se travestissant avec la complicité de son épouse. Jusque-là, oserais-je dire, tout va bien. Puis, sans qu’aucune cause extérieure ne le provoque, ni qu’aucune cause intérieure ne l’explique, ces fantaisies deviennent des addictions. Einar ne peut plus quitter les robes de Lili. Il vit en femme et ne peut plus se penser autrement. Le scénario explique cette transformation en mettant en tension Einar (l’homme) et Lili (la femme) nourrissant la thèse de la schizophrénie, alors que les progrès de la médecine ont montré que les troubles de l’identité sexuelle n’étaient pas assimilables à des troubles psychiques.

Les critiques sont quasi unanimes à chanter les louanges de la prestation de Eddie Redmayne, déjà récompensé l’an passé aux Oscars pour son rôle dans « Une merveilleuse histoire du temps ». Il est encore nominé cette année et pourrait, s’il l’emportait, rejoindre dans la légende Tom Hanks couronné deux ans de suite en 1994 pour Philadelphia et 1995 pour Forrest Gump. ce serait peut-être lui faire un trop grand honneur. Car ses minauderies et ses poses efféminées m’ont semblé plus ridicules que bouleversantes.

En revanche, j’ai été beaucoup plus convaincu par Alicia Vikander dans le rôle de Gerda. Elle aime son époux d’un amour si grand qu’elle acceptera de le perdre.

Anna Roussillon est une documentariste qui a posé sa caméra dans la maison de Farraj Jalal. Avec sa femme et ses quatre enfants, cet agriculteur vit à Louxor, en Moyenne-Égypte, à quelques kilomètres de la Vallée des Rois que des montgolfières affrétées par de riches touristes survolent dès l’aube.

Anna Roussillon est une documentariste qui a posé sa caméra dans la maison de Farraj Jalal. Avec sa femme et ses quatre enfants, cet agriculteur vit à Louxor, en Moyenne-Égypte, à quelques kilomètres de la Vallée des Rois que des montgolfières affrétées par de riches touristes survolent dès l’aube. Certains films sont précédés d’excellentes critiques et d’un bouche-à-oreille enthousiaste. Carol est de ceux-là. J’attendais avec impatience sa sortie, alléché par

Certains films sont précédés d’excellentes critiques et d’un bouche-à-oreille enthousiaste. Carol est de ceux-là. J’attendais avec impatience sa sortie, alléché par  Après « Ernest et Célestine », mon ami Henri Magalon et Maybe movies produisent « Tout en haut du monde ». Son action se déroule à la fin du XIXème siècle dans la Russie tsariste. La petite-fille d’un explorateur, disparu sur la banquise arctique, part à sa recherche tout en haut du monde.

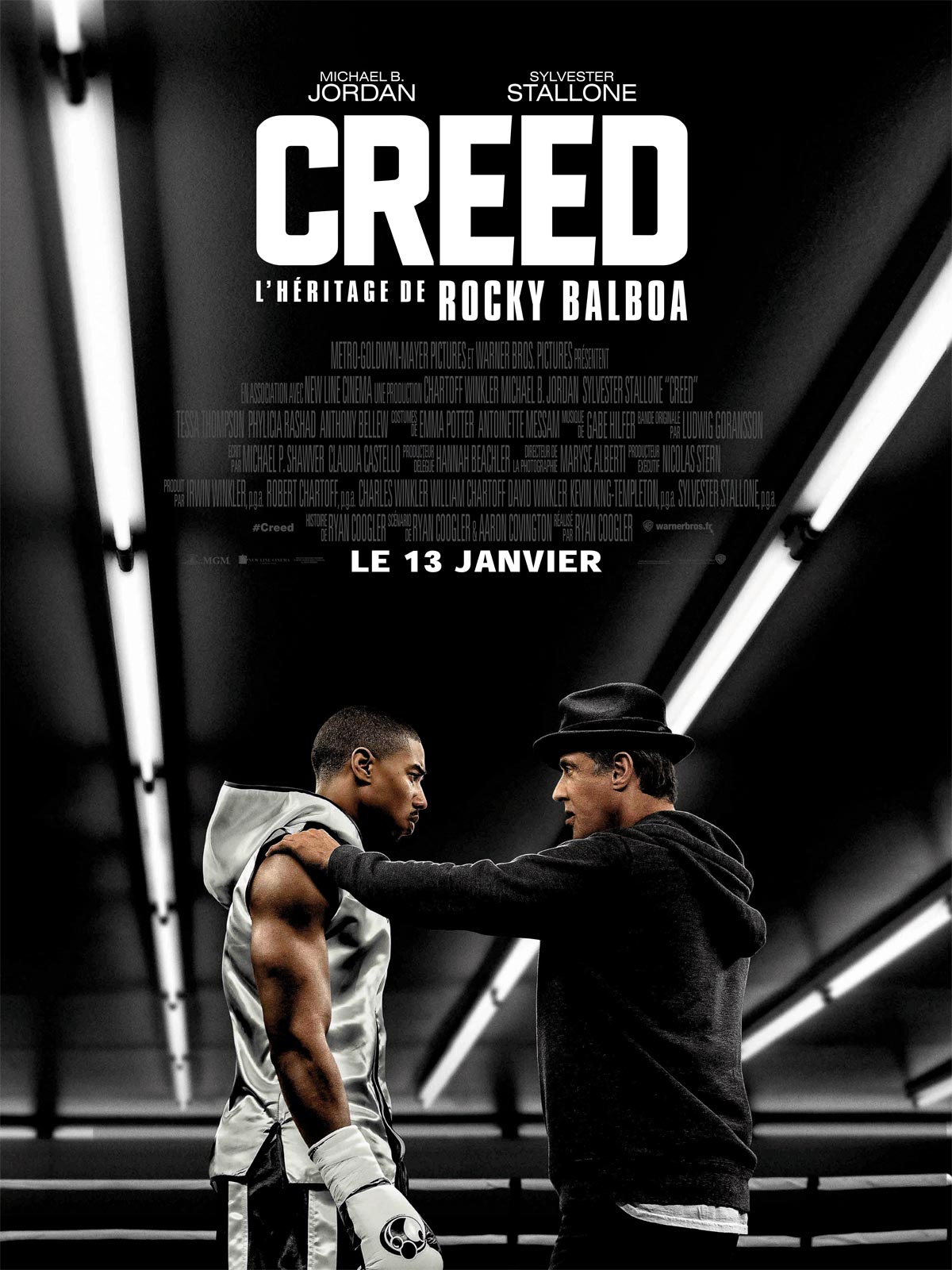

Après « Ernest et Célestine », mon ami Henri Magalon et Maybe movies produisent « Tout en haut du monde ». Son action se déroule à la fin du XIXème siècle dans la Russie tsariste. La petite-fille d’un explorateur, disparu sur la banquise arctique, part à sa recherche tout en haut du monde. Apollo Creed, l’adversaire de Rocky, devenu son ami, avait un fils naturel qui a hérité de son père ses dons pour la boxe. Il demande à Rocky de l’entraîner.

Apollo Creed, l’adversaire de Rocky, devenu son ami, avait un fils naturel qui a hérité de son père ses dons pour la boxe. Il demande à Rocky de l’entraîner. Toto est un petit Rom de dix ans. Ses soeurs, Andreea et Ana, en ont quinze et dix-sept. Leur mère est en prison, leur père aux abonnés absents. L’appartement qu’ils occupent est devenu un squat de drogués.

Toto est un petit Rom de dix ans. Ses soeurs, Andreea et Ana, en ont quinze et dix-sept. Leur mère est en prison, leur père aux abonnés absents. L’appartement qu’ils occupent est devenu un squat de drogués. Un président de la République, fraîchement élu, voit sa cote de popularité dégringoler. Il convoque une réunion de crise pour préparer le discours qui redorera son blason.

Un président de la République, fraîchement élu, voit sa cote de popularité dégringoler. Il convoque une réunion de crise pour préparer le discours qui redorera son blason. Je le confesse : c’est alléché par une

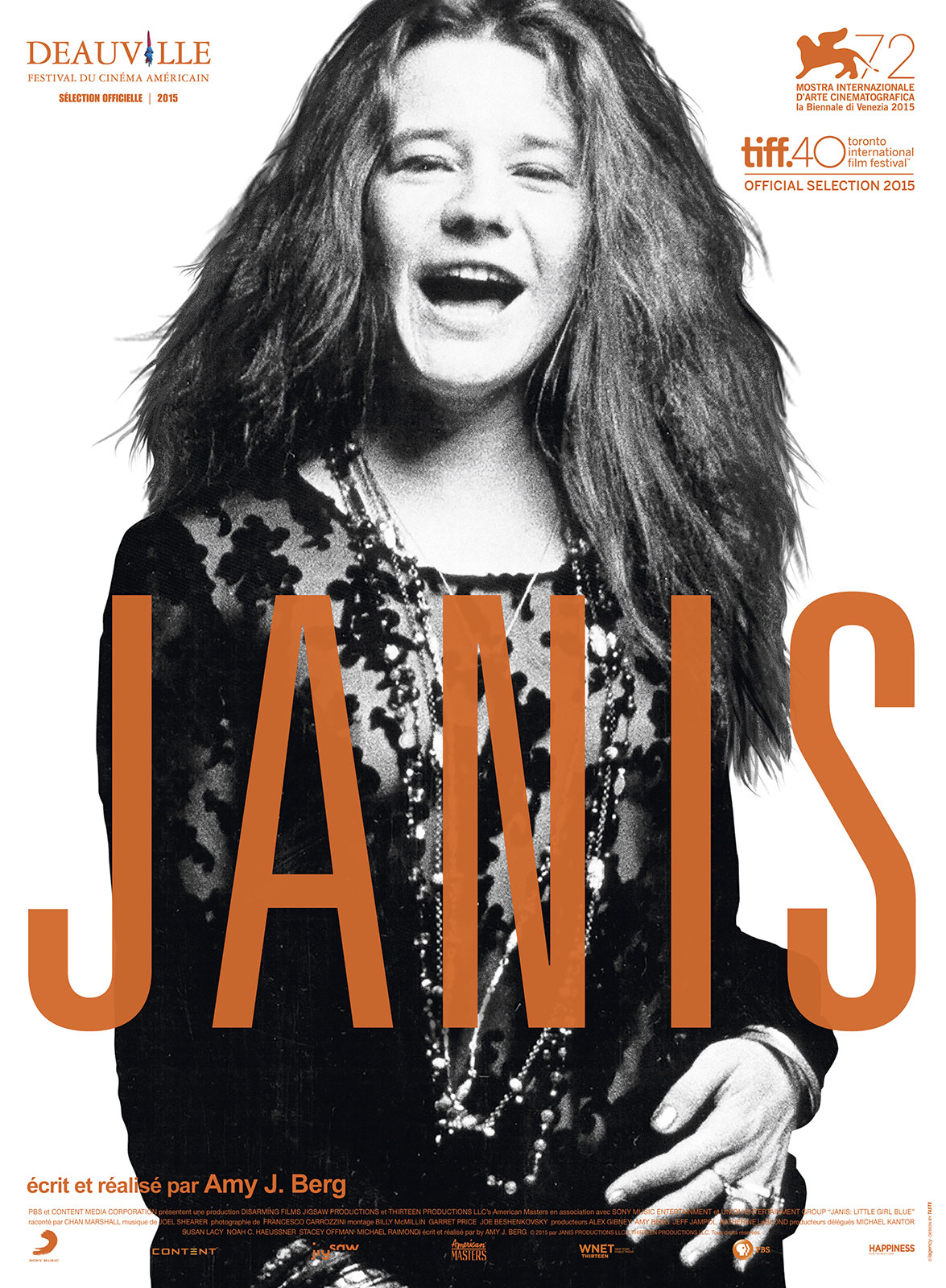

Je le confesse : c’est alléché par une  Je m’installe dans la salle. Je regarde autour de moi. Que vois-je ? Des retraités caqueteurs, renifleurs et éternueurs. Je me dis que je me suis trompé, qu’on m’a vendu un ticket pour un film avec Jean Rochefort ou Michel Piccoli. Pas du tout ! C’est bien « Janis » qui va commencer, un documentaire sur l’icône des sixties, bisexuelle et morte d’une overdose à 27 ans seulement en 1970.

Je m’installe dans la salle. Je regarde autour de moi. Que vois-je ? Des retraités caqueteurs, renifleurs et éternueurs. Je me dis que je me suis trompé, qu’on m’a vendu un ticket pour un film avec Jean Rochefort ou Michel Piccoli. Pas du tout ! C’est bien « Janis » qui va commencer, un documentaire sur l’icône des sixties, bisexuelle et morte d’une overdose à 27 ans seulement en 1970. Il est de bon ton de vouer aux gémonies le huitième film de Quentin Tarantino. Avec la satisfaction de moucher un gamin précoce et turbulent. Avec la joie mauvaise de le rappeler à l’ordre, de le ramener dans le droit chemin pour lui faire payer les voies de traverse dans lesquelles il s’était trop longtemps complu.

Il est de bon ton de vouer aux gémonies le huitième film de Quentin Tarantino. Avec la satisfaction de moucher un gamin précoce et turbulent. Avec la joie mauvaise de le rappeler à l’ordre, de le ramener dans le droit chemin pour lui faire payer les voies de traverse dans lesquelles il s’était trop longtemps complu.