La Filmothèque du Quartier Latin ressort un vieux film de Douglas Sirk, pour les aficionados de Todd Haynes dont l’œuvre, notamment son Carol, est inspirée du grand maître. Écrit sur du vent n’est pas le meilleur film de Douglas Sirk, mais il n’en est pas moins représentatif de son œuvre.

La Filmothèque du Quartier Latin ressort un vieux film de Douglas Sirk, pour les aficionados de Todd Haynes dont l’œuvre, notamment son Carol, est inspirée du grand maître. Écrit sur du vent n’est pas le meilleur film de Douglas Sirk, mais il n’en est pas moins représentatif de son œuvre.

Un riche magnat, fils à papa (Robert Stack qui n’avait pas encore joué Eliot Ness). Une sœur nymphomane (Dorothy Malone qui remporta pour ce rôle l’Oscar de la Meilleure Actrice dans un second rôle ). Une épouse vertueuse qui réussit à le guérir de son alcoolisme (Lauren Bacall majestueuse évidemment). Un ami d’enfance protecteur amoureux de l’épouse – mais s’interdisant par loyauté de lui déclarer sa flamme – et adulé par la sœur (Rock Hudson qu’on ne regarde plus sans penser à sa fin tragique).

C’est Dallas vingt ans avant l’heure.

Avec ce goût qu’avaient les drames américains des années 50 pour les situations paroxystiques. Qu’on pense à Un tramway nommé Désir, Tant qu’il y aura des hommes, La Chatte sur un toit brûlant, Soudain l’été dernier, Géant ou À l’est d’Eden, ces films ont leur lot de personnages alcooliques, nymphomanes, impuissants ou franchement cinglés qui entretiennent avec le sexe une relation passablement compliquée. Était-ce une caractéristique de l’Amérique de Eisenhower ? Ou plutôt une forme de transgression par rapport à la morale sévère de cette époque ?

Robert Stack et Dorothy Malone incarnent de tels personnages. Leur jeu outrancier est à la fois terriblement démodé et absolument jubilatoire. Par comparaison Ruck Hudson et Lauren Bacall sont bien fades.

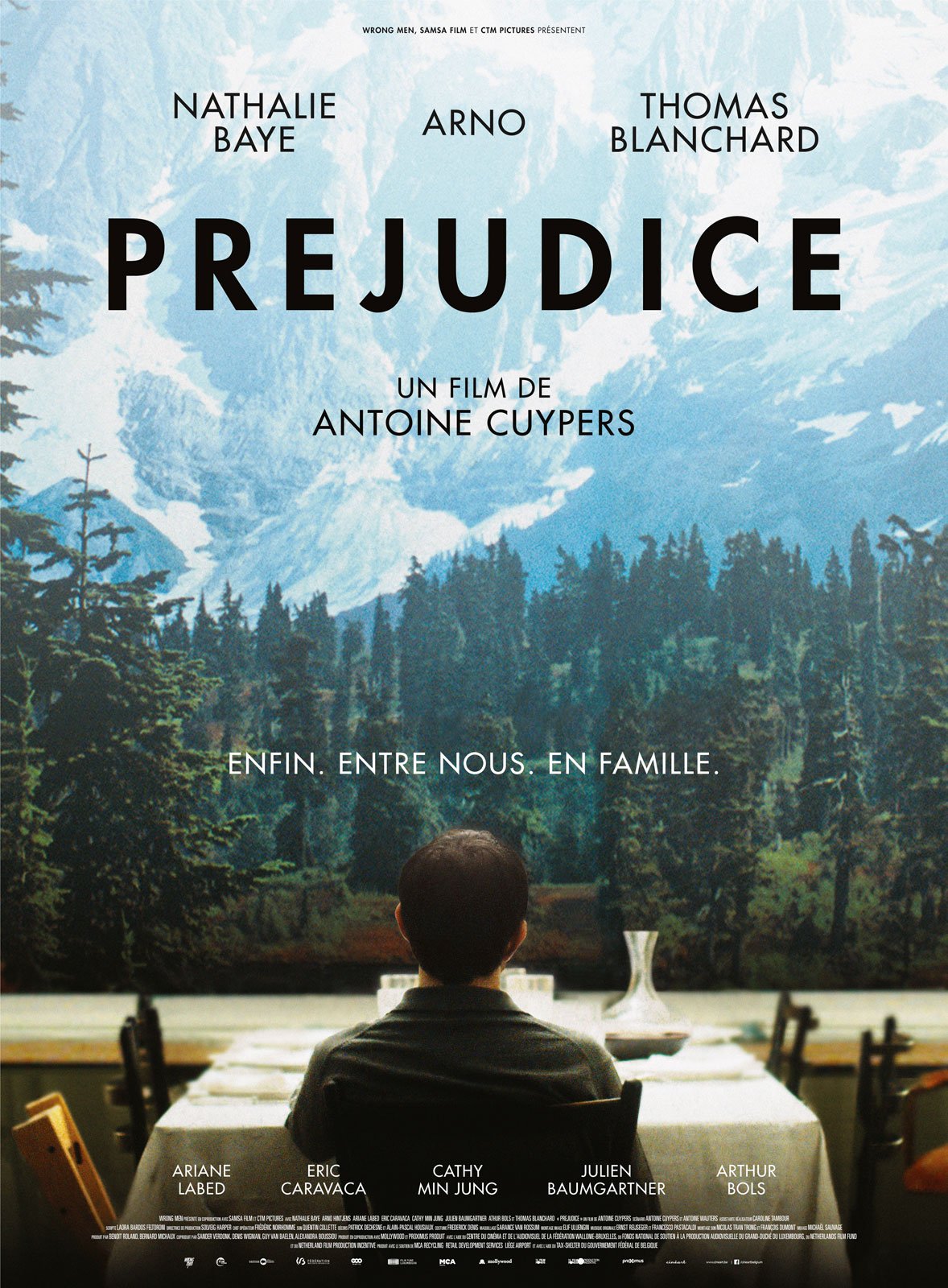

« Famille, je vous hais ». Le huis clos familial qui tourne mal est un style cinématographique à part entière. Thomas Vinterberg en a réalisé l’archétype avec Festen et son indépassable cruauté. La comparaison ne peut donc tourner qu’au désavantage du premier film d’Antoine Cuypers.

« Famille, je vous hais ». Le huis clos familial qui tourne mal est un style cinématographique à part entière. Thomas Vinterberg en a réalisé l’archétype avec Festen et son indépassable cruauté. La comparaison ne peut donc tourner qu’au désavantage du premier film d’Antoine Cuypers. Certains films provoquent chez moi une hypnose soporifique : L’Avventura, L’Année dernière à Marienbad, Les Ailes du désir, Solaris, Winter Sleep. Unanimement reconnus par une critique enthousiaste, couronnés de mille prix, ils ne me parlent pas. Leur beauté hiératique me reste irréductiblement étrangère. Leur faux rythme m’arrache des bâillements d’ennui. Pour autant, intimidé par tant d’éloges, je reconnais leur valeur et déplore ne pas y être sensible.

Certains films provoquent chez moi une hypnose soporifique : L’Avventura, L’Année dernière à Marienbad, Les Ailes du désir, Solaris, Winter Sleep. Unanimement reconnus par une critique enthousiaste, couronnés de mille prix, ils ne me parlent pas. Leur beauté hiératique me reste irréductiblement étrangère. Leur faux rythme m’arrache des bâillements d’ennui. Pour autant, intimidé par tant d’éloges, je reconnais leur valeur et déplore ne pas y être sensible. L’entrée dans la vie adulte constitue, à elle seule, un style cinématographique : le coming-of-age movie. On dirait en français : film d’apprentissage ou d’éducation sentimentale. Des exemples ? Dirty dancing, Juno, La Vie d’Adèle, Le Labyrinthe de Pan… et mon préféré, celui que je conseille à toutes les jeunes filles : Une éducation.

L’entrée dans la vie adulte constitue, à elle seule, un style cinématographique : le coming-of-age movie. On dirait en français : film d’apprentissage ou d’éducation sentimentale. Des exemples ? Dirty dancing, Juno, La Vie d’Adèle, Le Labyrinthe de Pan… et mon préféré, celui que je conseille à toutes les jeunes filles : Une éducation. Noyé parmi les dix-neuf autres films sortis cette semaine, programmé dans deux salles parisiennes seulement, éreinté par la critique, Alaska risque de passer inaperçu. Ce serait dommage.

Noyé parmi les dix-neuf autres films sortis cette semaine, programmé dans deux salles parisiennes seulement, éreinté par la critique, Alaska risque de passer inaperçu. Ce serait dommage. La filmographie de Anne Fontaine est aussi éclectique que revigorante. Nettoyage à sec (1997) racontait la vie d’un couple de provinciaux bouleversée par l’arrivée d’un jeune garçon séduisant. Entre ses mains (2005) décrivait l’attraction d’une femme pour un homme qu’elle suspectait d’être tueur en série. Perfect Mothers (2013) exposait la relation quasi incestueuse de deux amies quarantenaires avec leurs fils respectifs. Chacun de ces films a en commun d’ausculter une rencontre inattendue et bouleversante.

La filmographie de Anne Fontaine est aussi éclectique que revigorante. Nettoyage à sec (1997) racontait la vie d’un couple de provinciaux bouleversée par l’arrivée d’un jeune garçon séduisant. Entre ses mains (2005) décrivait l’attraction d’une femme pour un homme qu’elle suspectait d’être tueur en série. Perfect Mothers (2013) exposait la relation quasi incestueuse de deux amies quarantenaires avec leurs fils respectifs. Chacun de ces films a en commun d’ausculter une rencontre inattendue et bouleversante. Vous connaissez – ou pas – l’expérience menée par Stanley Milgram en 1961-1962. Sous l’autorité d’un expérimentateur, un professeur administre des décharges électriques de plus en plus fortes à un élève soi-disant pour stimuler ses capacités d’apprentissage. En vérité les décharges électriques sont fictives et l’expérience vise à mesurer le niveau d’obéissance du professeur aux ordres immoraux de l’expérimentateur.

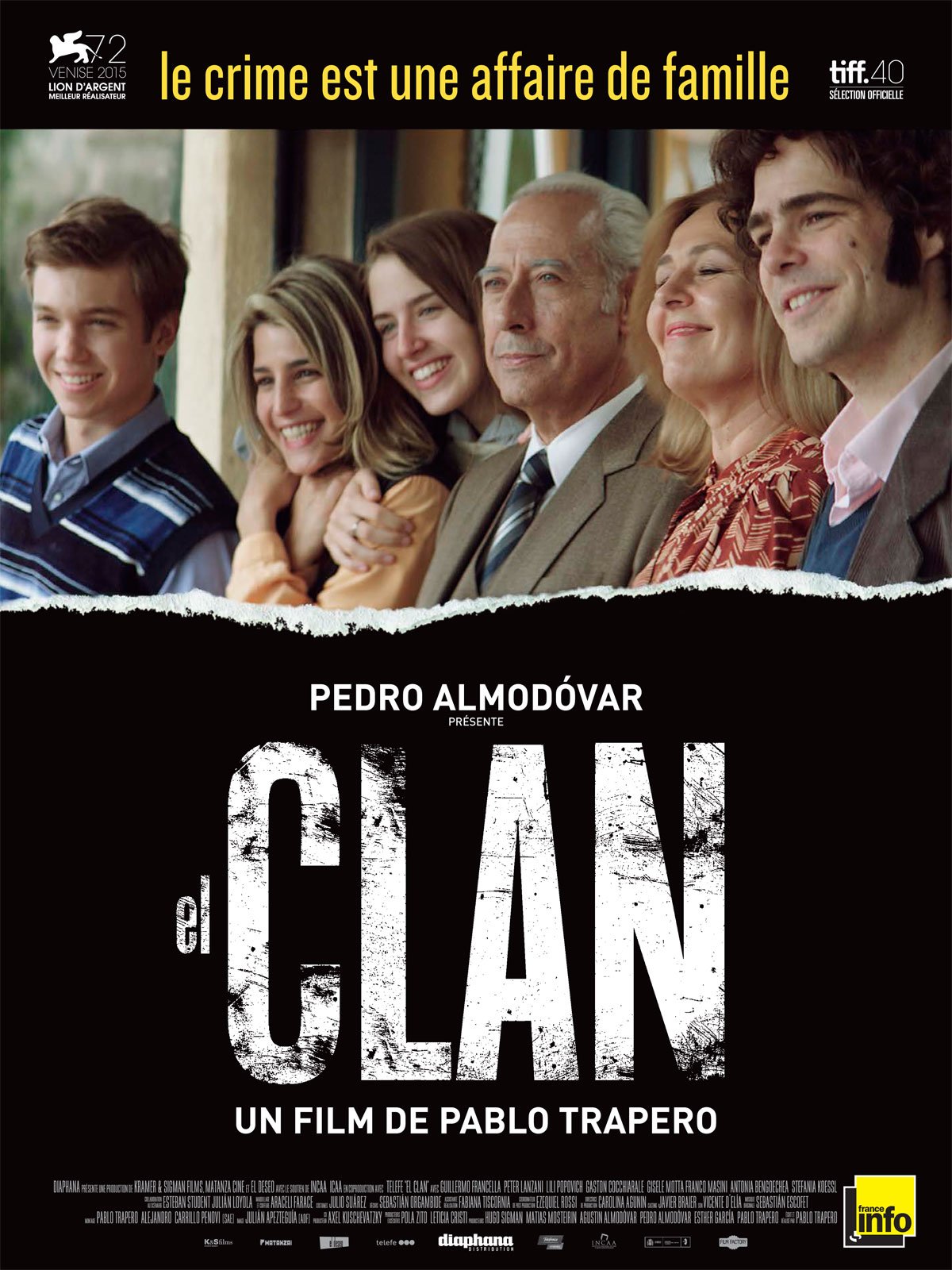

Vous connaissez – ou pas – l’expérience menée par Stanley Milgram en 1961-1962. Sous l’autorité d’un expérimentateur, un professeur administre des décharges électriques de plus en plus fortes à un élève soi-disant pour stimuler ses capacités d’apprentissage. En vérité les décharges électriques sont fictives et l’expérience vise à mesurer le niveau d’obéissance du professeur aux ordres immoraux de l’expérimentateur. Comme son voisin chilien, le cinéma argentin est obsédé par le passé. Kamchatka (2002), L’Œil invisible (2010), Enfance clandestine (2011) plongent dans les souvenirs de réalisateurs qui étaient enfants ou adolescents à l’époque de la dictature. C’est le cas de Pablo Trapero, né en 1971, qui porte à l’écran un fait divers ayant défrayé la chronique en 1985. le clan des Puccio s’était rendu coupable d’une série d’enlèvements crapuleux. Le père était un ancien agent des services militaires de renseignement, mis sur la touche à la fin de la dictature. Le fils était une star de l’équipe nationale de rugby.

Comme son voisin chilien, le cinéma argentin est obsédé par le passé. Kamchatka (2002), L’Œil invisible (2010), Enfance clandestine (2011) plongent dans les souvenirs de réalisateurs qui étaient enfants ou adolescents à l’époque de la dictature. C’est le cas de Pablo Trapero, né en 1971, qui porte à l’écran un fait divers ayant défrayé la chronique en 1985. le clan des Puccio s’était rendu coupable d’une série d’enlèvements crapuleux. Le père était un ancien agent des services militaires de renseignement, mis sur la touche à la fin de la dictature. Le fils était une star de l’équipe nationale de rugby. Le cinéma roumain est décidément surprenant. Sans doute n’a-t-il plus atteint les sommets de 4 mois, 3 semaines, 2 jours, Palme d’or à Cannes en 2007. Mais il nous réserve régulièrement de jolies surprises. Mère et Fils de Calin Peter Netzer ou Le Voyage de Monsieur Crulic de Anca Damian figurent parmi les meilleurs films que j’ai vus ces dernières années.

Le cinéma roumain est décidément surprenant. Sans doute n’a-t-il plus atteint les sommets de 4 mois, 3 semaines, 2 jours, Palme d’or à Cannes en 2007. Mais il nous réserve régulièrement de jolies surprises. Mère et Fils de Calin Peter Netzer ou Le Voyage de Monsieur Crulic de Anca Damian figurent parmi les meilleurs films que j’ai vus ces dernières années. Le cinéma japonais – ou du moins celui qui s’exporte en France – se divise en quatre genres aux caractéristiques bien marquées. Le premier est le dessin animé dans la veine des chefs-d’œuvre de Miyazaki et du studio Ghibli. Le deuxième est le film de yakuza que Takeshi Kitano a porté à son apogée avec Sonatine avant d’en détourner les codes. Le troisième est le film d’horreur qui, depuis Ring et Dark Water, est en perte de vitesse. Le quatrième est le drame familial contemporain invoquant les mânes de Ozu et flirtant parfois avec le fantastique : Notre petite sœur de Kore-eda ou Vers l’autre rive de Kurosawa pour ne citer que deux titres sortis l’an passé.

Le cinéma japonais – ou du moins celui qui s’exporte en France – se divise en quatre genres aux caractéristiques bien marquées. Le premier est le dessin animé dans la veine des chefs-d’œuvre de Miyazaki et du studio Ghibli. Le deuxième est le film de yakuza que Takeshi Kitano a porté à son apogée avec Sonatine avant d’en détourner les codes. Le troisième est le film d’horreur qui, depuis Ring et Dark Water, est en perte de vitesse. Le quatrième est le drame familial contemporain invoquant les mânes de Ozu et flirtant parfois avec le fantastique : Notre petite sœur de Kore-eda ou Vers l’autre rive de Kurosawa pour ne citer que deux titres sortis l’an passé.