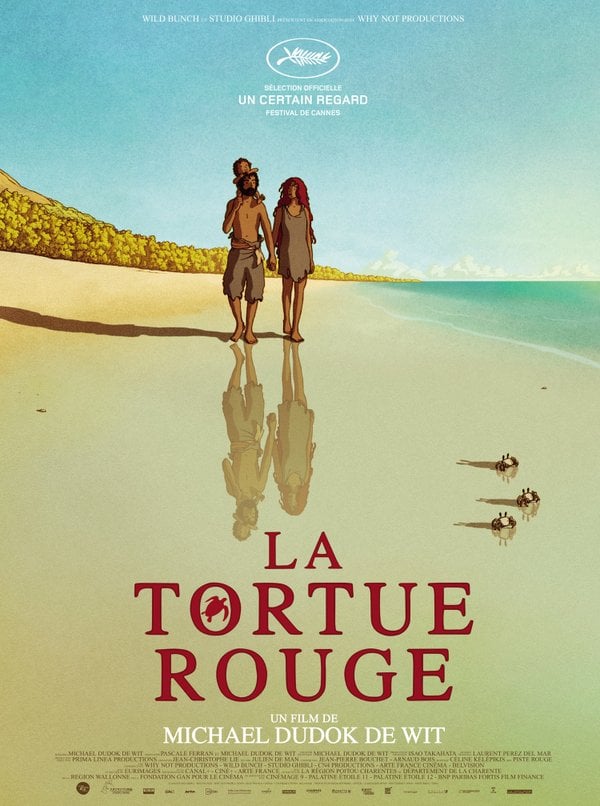

Un naufragé s’échoue sur une île déserte. Il tente de s’en échapper en construisant un radeau de fortune, mais une opiniâtre tortue rouge déjoue tous ses plans.

Un naufragé s’échoue sur une île déserte. Il tente de s’en échapper en construisant un radeau de fortune, mais une opiniâtre tortue rouge déjoue tous ses plans.

Vous aimez les dessins animés du studio Ghibli : Le Conte de la princesse Kaguya, Ponyo sur la falaise, Princesse Mononoké ? Vous adorerez La Tortue rouge, fruit d’une coproduction entre le célèbre studio japonais et l’équipe néerlandaise de Michael Dudok de Wit. Mêmes aplats de couleurs pastel ; même dépouillement du trait ; mêmes thématiques écologistes et panthéistes.

La Tortue rouge sort deux semaines après Dans les forêts de Sibérie. Les deux films racontent la même histoire : celle d’un homme, seul au milieu d’une nature tout à la fois hostile et amie. Sans doute Sylvain Tesson est-il un exilé volontaire qui se cloître dans une cabane sibérienne pour fuir le monde tandis que le Robinson anonyme de Michael Dudok de Wit n’est pas maître de son sort. Les deux films ne pourraient pas être plus dissemblables. Le premier est un dessin animé, stylisé ; le second un film quasi documentaire. Le premier est muet mais parvient, grâce au dessin et à la musique, à rendre palpable toute une gamme d’émotions subtiles ; alors que le second recourt à la voix off. Seul point de convergence – et seule faiblesse commune aux deux œuvres : la solitude du héros ne dure pas. Sylvain Tesson rencontre un braconnier qui fuit la police ; Robinson rencontre son Vendredi qui est rousse et maternelle (ce n’est pas un spoiler car l’affiche la montre) et lui fait un enfant.

Avec l’apparition de cette femme et bientôt de cet enfant, la seconde moitié de La Tortue rouge bascule dans une autre histoire. Le film se replie sur la famille. Il y est moins question de l’Homme et de la Nature, de leur relation au départ conflictuelle et bientôt symbiotique, que de l’Homme et de l’Homme : avoir un enfant, le protéger, lui transmettre des valeurs et, l’âge venu, s’en séparer… Une bien belle histoire, mais peut-être trop conventionnelle pour emporter l’adhésion.

Tout de suite maintenant annonce dès son titre un film sur l’arrivisme. Nora Sator (quel nom merveilleux !) nous est présentée comme une Rastignac en tailleur-pantalon recrutée par un prestigieux cabinet, spécialisé dans les fusions-acquisitions, dont elle grimpera tous les échelons en écrasant les obstacles qui se dresseront sur sa route. Pourtant le dernier film de Pascal Bonitzer ne nous mène pas là où on l’attendait. Est-ce à mettre à son actif ? Hélas non, pour trois raisons.

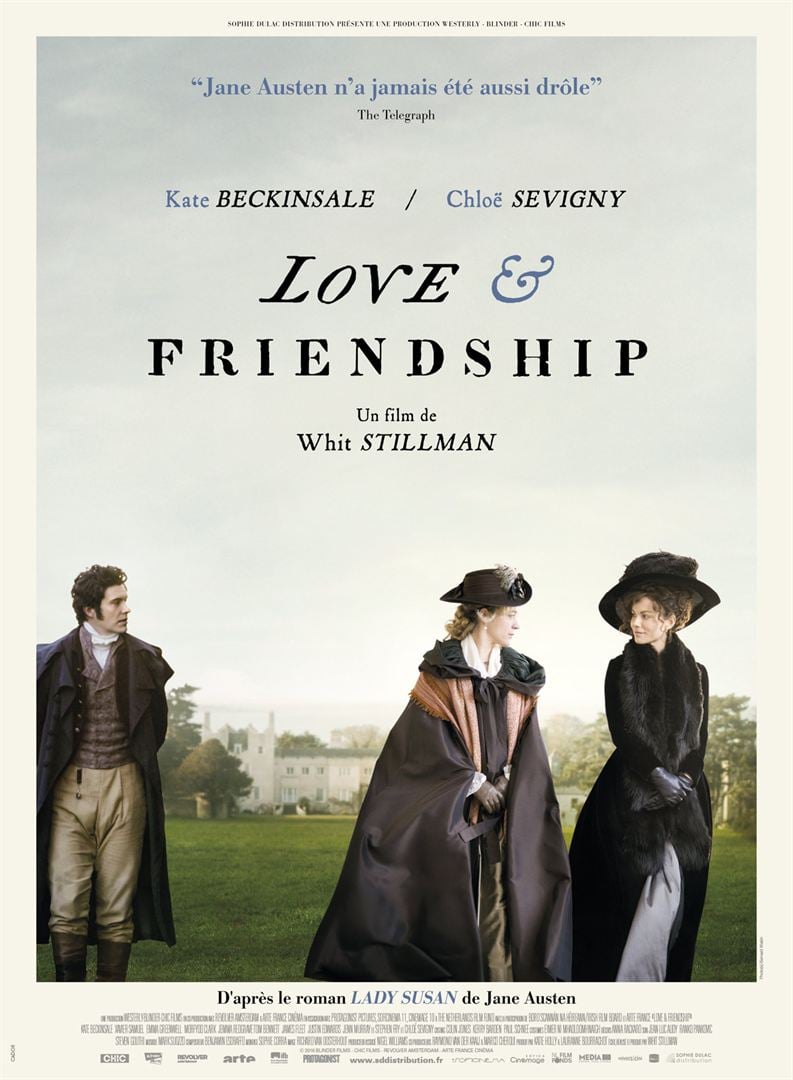

Tout de suite maintenant annonce dès son titre un film sur l’arrivisme. Nora Sator (quel nom merveilleux !) nous est présentée comme une Rastignac en tailleur-pantalon recrutée par un prestigieux cabinet, spécialisé dans les fusions-acquisitions, dont elle grimpera tous les échelons en écrasant les obstacles qui se dresseront sur sa route. Pourtant le dernier film de Pascal Bonitzer ne nous mène pas là où on l’attendait. Est-ce à mettre à son actif ? Hélas non, pour trois raisons. Jane Austen a décrit mieux que quiconque l’Angleterre géorgienne au tournant du (XIXe) siècle, sa petite noblesse campagnarde, ses codes et la façon de les contourner. Whit Stillman s’est fait, lui, le portraitiste des bobos new-yorkais au tournant du (XXIe) siècle, de leurs égocentrismes, de leurs frustrations et de leurs aspirations. La rencontre de ces deux grands artistes était inéluctable. Ou pas.

Jane Austen a décrit mieux que quiconque l’Angleterre géorgienne au tournant du (XIXe) siècle, sa petite noblesse campagnarde, ses codes et la façon de les contourner. Whit Stillman s’est fait, lui, le portraitiste des bobos new-yorkais au tournant du (XXIe) siècle, de leurs égocentrismes, de leurs frustrations et de leurs aspirations. La rencontre de ces deux grands artistes était inéluctable. Ou pas. C’est l’histoire d’une famille, ou plutôt de sa décomposition, de 1994 à 2011. 1994 est l’année où Kelly, la fille aînée, disparaît. On apprendra qu’elle a volontairement quitté sa famille pour suivre Ahmed, un musulman radicalisé.

C’est l’histoire d’une famille, ou plutôt de sa décomposition, de 1994 à 2011. 1994 est l’année où Kelly, la fille aînée, disparaît. On apprendra qu’elle a volontairement quitté sa famille pour suivre Ahmed, un musulman radicalisé. Marguerite et Julien de Ravalet ont été exécutés en 1603 pour inceste. François Truffaut avait souhaité en faire un film. Valérie Donzelli (La Guerre est déclarée) mène ce projet à bien. Au lieu de tourner en costumes ou de transposer les faits à l’époque contemporaine, elle choisit de multiplier les anachronismes volontaires comme Jacques Demy dans Peau d’âne. Des robes à volants et des hélicoptères. Des lampes torches et des charrettes à bras.

Marguerite et Julien de Ravalet ont été exécutés en 1603 pour inceste. François Truffaut avait souhaité en faire un film. Valérie Donzelli (La Guerre est déclarée) mène ce projet à bien. Au lieu de tourner en costumes ou de transposer les faits à l’époque contemporaine, elle choisit de multiplier les anachronismes volontaires comme Jacques Demy dans Peau d’âne. Des robes à volants et des hélicoptères. Des lampes torches et des charrettes à bras. Des coming-of-age movies, on en a vu treize à la douzaine. Ces films qui décrivent l’adolescence – évidemment compliquée – des garçons et plus encore des filles, on en a vu dans le cinéma français autant sinon plus que dans le cinéma américain qui n’en est pourtant pas avare (Juno, Boyhood, Le Lauréat, Ghost World, Virgin Suicides…) Certains constituent d’ailleurs des réussites remarquables et remarquées : La Vie d’Adèle, Gangs de filles ; d’autres, qui n’ont pas connu un tel succès, l’auraient mérité : Naissance des pieuvres (qui révéla Adèle Haenel), L’Année suivante (qui révéla Anaïs Demoustier), Dans les cordes (qui révéla Soko), Belle Épine (qui révéla Léa Seydoux), Respire (qui ne révéla personne)…

Des coming-of-age movies, on en a vu treize à la douzaine. Ces films qui décrivent l’adolescence – évidemment compliquée – des garçons et plus encore des filles, on en a vu dans le cinéma français autant sinon plus que dans le cinéma américain qui n’en est pourtant pas avare (Juno, Boyhood, Le Lauréat, Ghost World, Virgin Suicides…) Certains constituent d’ailleurs des réussites remarquables et remarquées : La Vie d’Adèle, Gangs de filles ; d’autres, qui n’ont pas connu un tel succès, l’auraient mérité : Naissance des pieuvres (qui révéla Adèle Haenel), L’Année suivante (qui révéla Anaïs Demoustier), Dans les cordes (qui révéla Soko), Belle Épine (qui révéla Léa Seydoux), Respire (qui ne révéla personne)… Voilà un pitch qui sort des sentiers battus : Christophine (sic), thésarde folle d’amour pour le professeur Quignard, va s’inoculer de l’ADN de pingouin pour l’aider à décrocher le prix Nobel et pour conquérir son cœur. Depuis Monkey Business et Docteur Jekyll et Mister Love – qui m’avait fait pleurer de rire quand j’avais dix ans – le monde de la recherche n’a guère inspiré le cinéma. C’est souvent le point de départ – ou le passage obligé – des films de super héros avec transmutation anabolisante à la clé : Hulk, Spiderman, Les Quatre Fantastiques… Mais son univers aseptisé, ses luttes de pouvoirs, sa quête frénétique et souvent frustrante d’une percée scientifique n’ont jamais été filmés.

Voilà un pitch qui sort des sentiers battus : Christophine (sic), thésarde folle d’amour pour le professeur Quignard, va s’inoculer de l’ADN de pingouin pour l’aider à décrocher le prix Nobel et pour conquérir son cœur. Depuis Monkey Business et Docteur Jekyll et Mister Love – qui m’avait fait pleurer de rire quand j’avais dix ans – le monde de la recherche n’a guère inspiré le cinéma. C’est souvent le point de départ – ou le passage obligé – des films de super héros avec transmutation anabolisante à la clé : Hulk, Spiderman, Les Quatre Fantastiques… Mais son univers aseptisé, ses luttes de pouvoirs, sa quête frénétique et souvent frustrante d’une percée scientifique n’ont jamais été filmés. En 1999, Winona Ryder était plus connue que Angelina Jolie. Celle-ci n’avait que le deuxième rôle de Girl, interrupted dont le premier revenait à celle-là. Pourquoi cette introduction ? Parce que Girl, interrupted racontait l’amitié de deux jeunes femmes internées dans un asile psychiatrique.

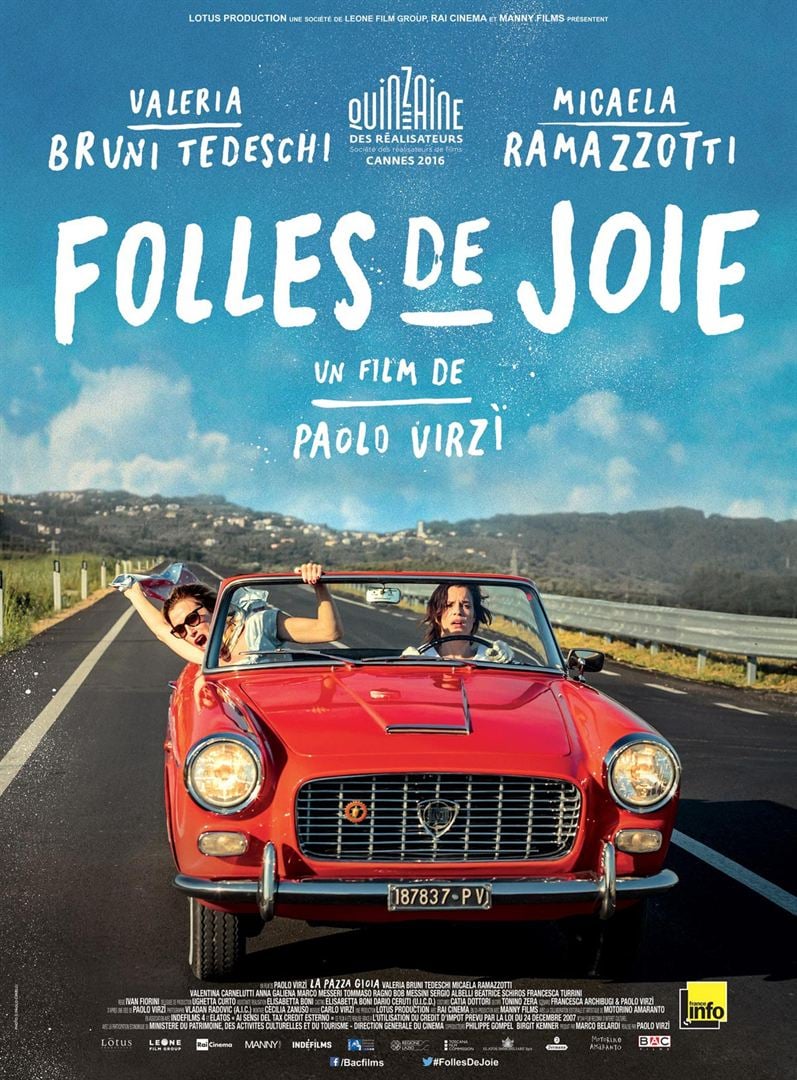

En 1999, Winona Ryder était plus connue que Angelina Jolie. Celle-ci n’avait que le deuxième rôle de Girl, interrupted dont le premier revenait à celle-là. Pourquoi cette introduction ? Parce que Girl, interrupted racontait l’amitié de deux jeunes femmes internées dans un asile psychiatrique. Paul est détective privé. Il ne se console pas d’être séparé de Dorothy, sa fille biologique. La mère de l’adolescente a refait sa vie et fondé un foyer. Jusqu’au jour où Dorothy recrute Paul pour… retrouver son père !

Paul est détective privé. Il ne se console pas d’être séparé de Dorothy, sa fille biologique. La mère de l’adolescente a refait sa vie et fondé un foyer. Jusqu’au jour où Dorothy recrute Paul pour… retrouver son père ! Longtemps le cinéma français s’est tenu éloigné du monde politique. Longtemps il fut de bon ton de s’en étonner, le comparant au cinéma américain qui, depuis toujours, n’a pas hésité à mettre en scène les sommets de l’État. La situation est en train de – lentement – évoluer : l’excellent La Conquête, le drolatique Quai d’Orsay, le surcoté L’Exercice de l’État, la série Les Hommes de l’ombre décrivent avec plus ou moins de succès les arcanes du pouvoir et les moyens de le conquérir.

Longtemps le cinéma français s’est tenu éloigné du monde politique. Longtemps il fut de bon ton de s’en étonner, le comparant au cinéma américain qui, depuis toujours, n’a pas hésité à mettre en scène les sommets de l’État. La situation est en train de – lentement – évoluer : l’excellent La Conquête, le drolatique Quai d’Orsay, le surcoté L’Exercice de l’État, la série Les Hommes de l’ombre décrivent avec plus ou moins de succès les arcanes du pouvoir et les moyens de le conquérir.