Jane Austen a décrit mieux que quiconque l’Angleterre géorgienne au tournant du (XIXe) siècle, sa petite noblesse campagnarde, ses codes et la façon de les contourner. Whit Stillman s’est fait, lui, le portraitiste des bobos new-yorkais au tournant du (XXIe) siècle, de leurs égocentrismes, de leurs frustrations et de leurs aspirations. La rencontre de ces deux grands artistes était inéluctable. Ou pas.

Jane Austen a décrit mieux que quiconque l’Angleterre géorgienne au tournant du (XIXe) siècle, sa petite noblesse campagnarde, ses codes et la façon de les contourner. Whit Stillman s’est fait, lui, le portraitiste des bobos new-yorkais au tournant du (XXIe) siècle, de leurs égocentrismes, de leurs frustrations et de leurs aspirations. La rencontre de ces deux grands artistes était inéluctable. Ou pas.

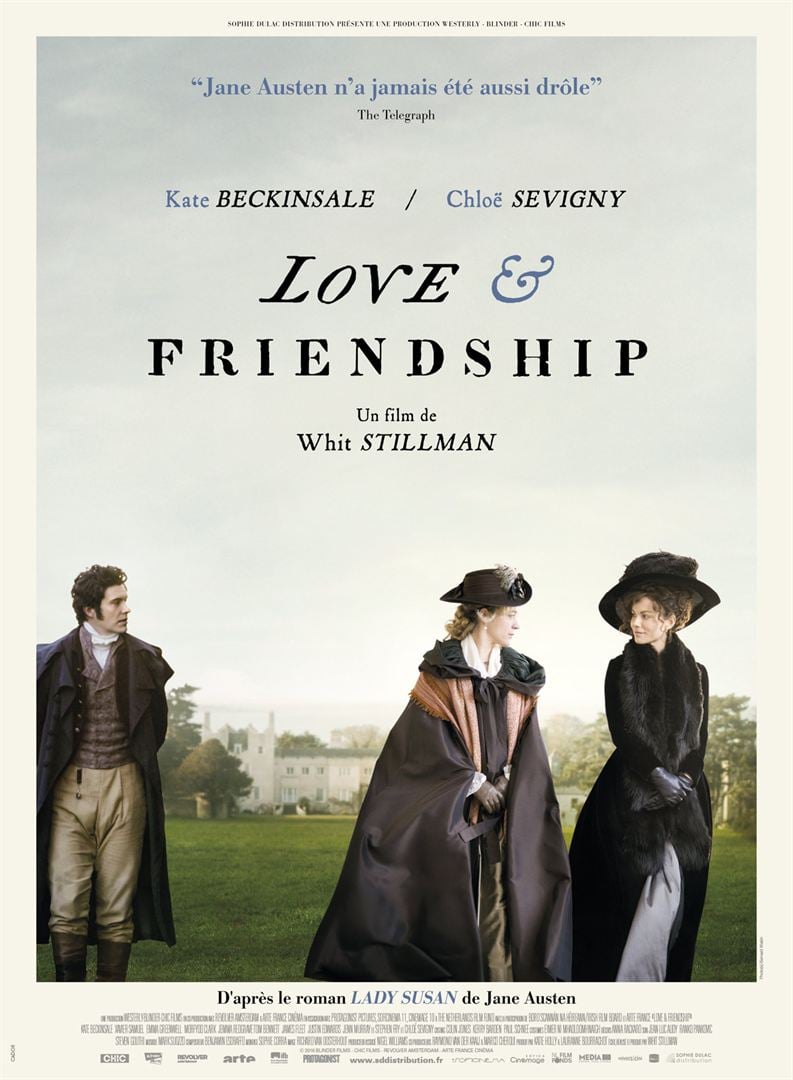

On pourra se régaler de cette adaptation de Lady Susan, une nouvelle méconnue de Jane Austen (il fallut attendre 2000 pour qu’elle soit traduite en français) dont on vantera à l’envi les dialogues ciselés, les personnages hauts en couleur, la mise en scène rebondissante, les décors et les costumes impeccables. Ou pas.

Car je dois avouer, le rouge au front, avoir décroché au bout d’une demi-heure de cette histoire qui ne me parlait pas. Cette veuve sans scrupule qui cherche un époux pour sa fille et pour elle-même, au risque de troubler la quiétude des familles qui les hébergent, est trop manipulatrice pour être sympathique mais pas assez machiavélique pour être haïssable. Le rythme, sans être lent, est d’une uniformité qui produit l’ennui. Les dialogues, millimétriques, s’enchaînent à vive allure sur le même ton ironique. Une aussi courte nouvelle et un film aussi bref réussissent à mobiliser un si grand nombre de personnages qu’on finit par confondre Reginald, Sir James et Charles et à se désintéresser du sort de Lady Susan et de sa fille.