A-t-on le droit de représenter l’Holocauste ? Non, dit Claude Lanzmann qui s’y était lui-même refusé dans Shoah (1985) et avait vertement critiqué La Liste de Schindler lui reprochant son esthétisme et son sensationnalisme.

A-t-on le droit de représenter l’Holocauste ? Non, dit Claude Lanzmann qui s’y était lui-même refusé dans Shoah (1985) et avait vertement critiqué La Liste de Schindler lui reprochant son esthétisme et son sensationnalisme.

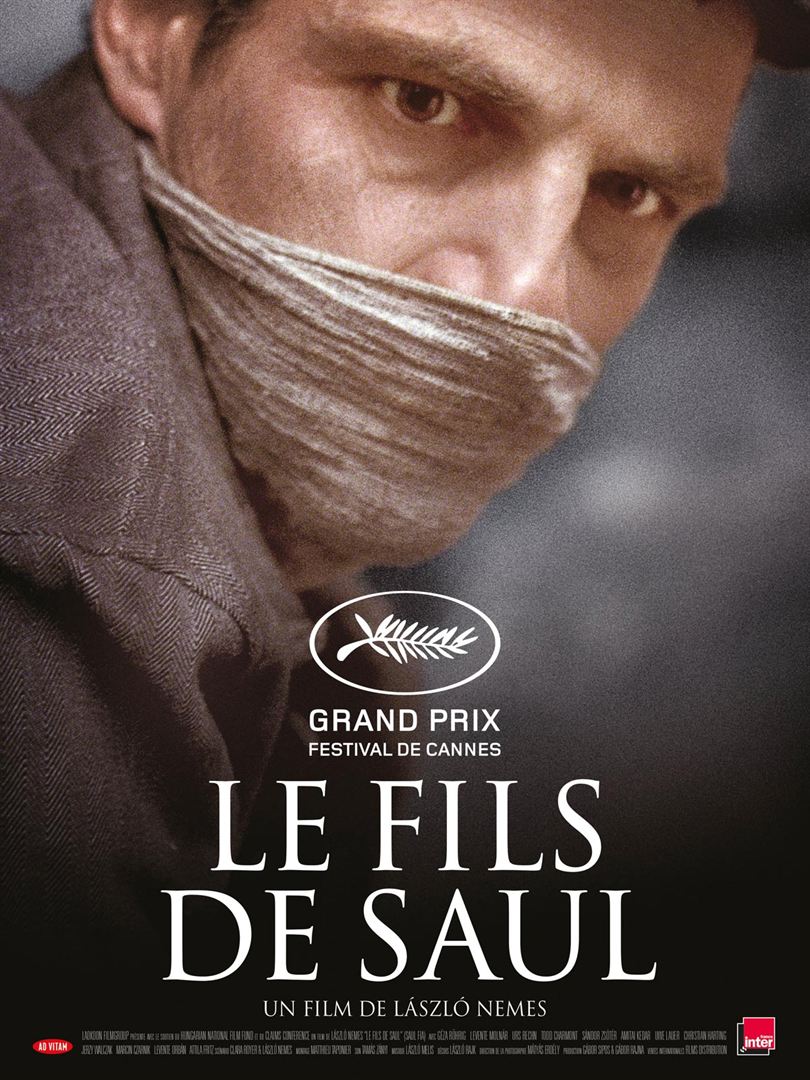

Le film de László Nemes se déroule à Auschwitz, en 1944, à la veille de l’insurrection des prisonniers contre leurs gardiens. Il a pourtant été adoubé par Lanzmann. Car le jeune réalisateur hongrois a inventé une manière radicale de représenter la Shoah. Il le fait à travers les yeux de Saul, un membre du Sonderkommando, chargé d’accompagner les prisonniers dans les chambres à gaz, de les aider à se déshabiller, puis de transporter leurs cadavres, trier leurs effets, brûler leurs corps et disperser leurs cendres.

La caméra se juche sur l’épaule de Saul et ne la quittera pas. Saul a basculé dans l’horreur et s’est fermé, par réflexe de survie, à toute forme de compassion. Il ne voit rien et la caméra qui le suit est condamnée à la myopie. En revanche il baigne dans un vacarme assourdissant fait des hurlements des mourants, du bruit des machines et des ordres aboyés par les gardiens.

Ce parti pris radical est marquant. Mais passé le premier quart d’heure de sidération, le spectateur s’y habitue avant de s’en lasser. Et l’ennui qui gagne n’est pas dissipé par le scénario. Car nonobstant l’interdit lanzmannien, Nemes raconte une histoire : celle d’un père qui veut enterrer le corps de son enfant. Ce faisant, Saul part à la conquête d’une humanité qui lui a été niée.

Antigone n’est pas loin. Fort bien. Mais cette intrigue se noue dès le début du film et ne suffit pas à le nourrir sur toute sa durée. Le Fils de Saul se réduit finalement à une posture extrêmement intéressante mais terriblement ennuyeuse.