En 1965, Jean-Luc Godard a trente-cinq ans. Il est à un tournant de sa vie. Il a quitté Anna Karina l’année précédente et rencontrera Anne Wiazemsky l’année suivante. Il a tourné ses plus grands films : « À bout de souffle » en 1959, « Le Mépris » en 1963, « Pierrot le fou » en 1965. Il est conscient d’être arrivé au bout de son œuvre et se cherche un nouvel élan. Il va se tourner vers un cinéma plus engagé pour répondre aux accusations de nombrilisme adressées aux auteurs de la Nouvelle Vague et vers un cinéma plus expérimental qui tourne le dos aux formes traditionnelles de narration et entend se délivrer des contraintes techniques d’un lourd plateau. Pour le dire autrement, Godard va se mettre à tourner n’importe quoi n’importe comment !

En 1965, Jean-Luc Godard a trente-cinq ans. Il est à un tournant de sa vie. Il a quitté Anna Karina l’année précédente et rencontrera Anne Wiazemsky l’année suivante. Il a tourné ses plus grands films : « À bout de souffle » en 1959, « Le Mépris » en 1963, « Pierrot le fou » en 1965. Il est conscient d’être arrivé au bout de son œuvre et se cherche un nouvel élan. Il va se tourner vers un cinéma plus engagé pour répondre aux accusations de nombrilisme adressées aux auteurs de la Nouvelle Vague et vers un cinéma plus expérimental qui tourne le dos aux formes traditionnelles de narration et entend se délivrer des contraintes techniques d’un lourd plateau. Pour le dire autrement, Godard va se mettre à tourner n’importe quoi n’importe comment !

Cette dérive avait été annoncée par des signes avants-coureurs : « Le petit soldat » (1962), dont le héros est un déserteur de l’armée française réfugié à Genève, évoquait la guerre d’Algérie et avait été censuré en France. « Vivre sa vie » (1962) était une enquête sociologique sur la prostitution à Paris.

« Masculin, féminin » est un peu le croisement de ces deux inspirations. Son héros, joué par Jean-Pierre Léaud – qui entame une longue collaboration avec le réalisateur suisse – joue le rôle d’un conscrit démobilisé militant contre la guerre au Vietnam (Françoise Hardy fait un cameo, non crédité au générique, dans le rôle de l’épouse d’un général américain). Chantal Goya (oui ! Chantal Goya !) incarne une jeune femme qui rêve de percer dans la chanson – et qui chante déjà fort mal pourtant. Marlène Jobert – dont c’est le tout premier film – joue sa meilleure amie créant un trio amoureux au vague arrière-plan lesbien (le scénario est notamment inspiré d’une nouvelle de Maupassant sur ce thème : « La Femme de Paul »)

Jean-Pierre Léaud trouve un petit boulot pour l’IFOP et interroge ses interlocuteurs. Aux frontières de la fiction et du documentaire, ses questionnaires sont l’occasion de sonder la jeunesse française. Particulièrement drôle est l’interview de Elsa Leroy qui fut sacrée « Mademoiselle Age tendre » en 1965. Mais « Masculin, féminin » n’est pas léger, qui parle de sexe, d’avortement et qui sera, pour ce motif, interdit aux moins de dix-huit ans à sa sortie – alors que son propos nous semble bien innocent aujourd’hui.

Sans doute « Masculin, féminin » constitue-t-il un témoignage historique sur la France des années 60 qui s’ennuie déjà et sur ses « enfants de Marx et de Coca Cola ». Pour autant, faute de raconter une histoire, faute de scénariser son enquête, le cinéma de Godard reste d’un abord bien ingrat et résiste mal à l’épreuve du temps.

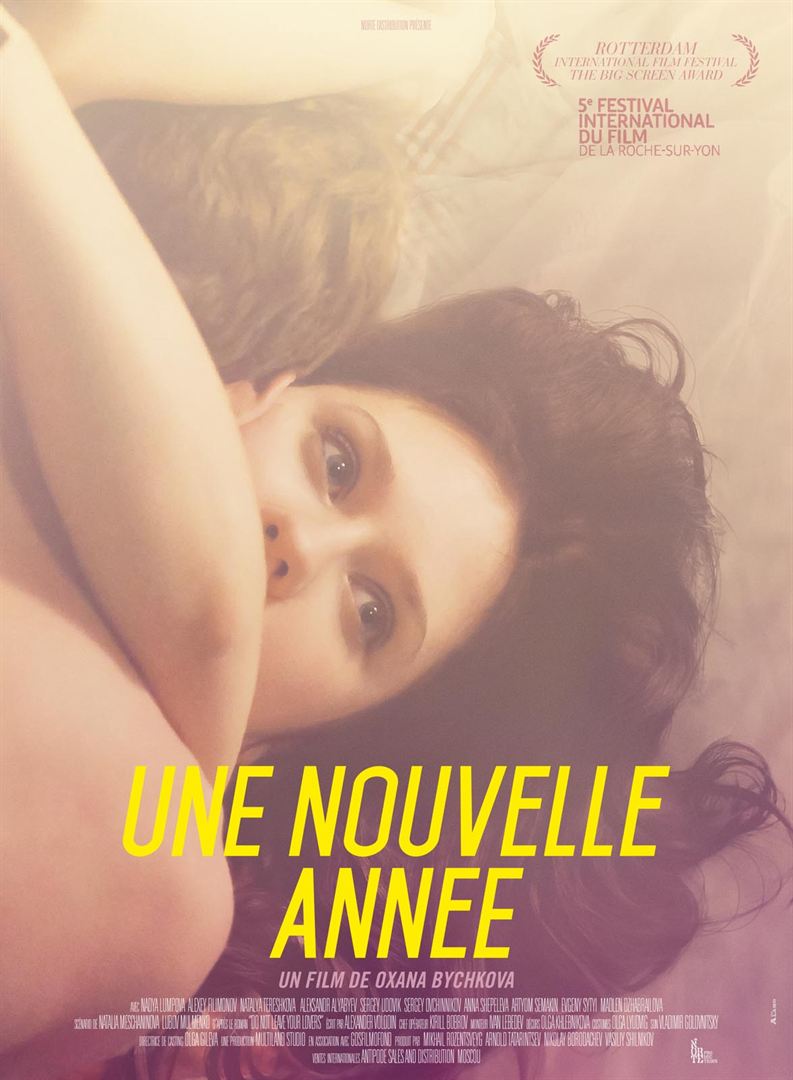

Igor et Zhenia forment un couple uni. Ils font leurs premiers pas à Moscou dans la vie active : Zhenia vient d’être embauchée dans un journal branché tandis que Igor travaille comme taxi clandestin. Mais lentement, le fossé entre eux se creuse.

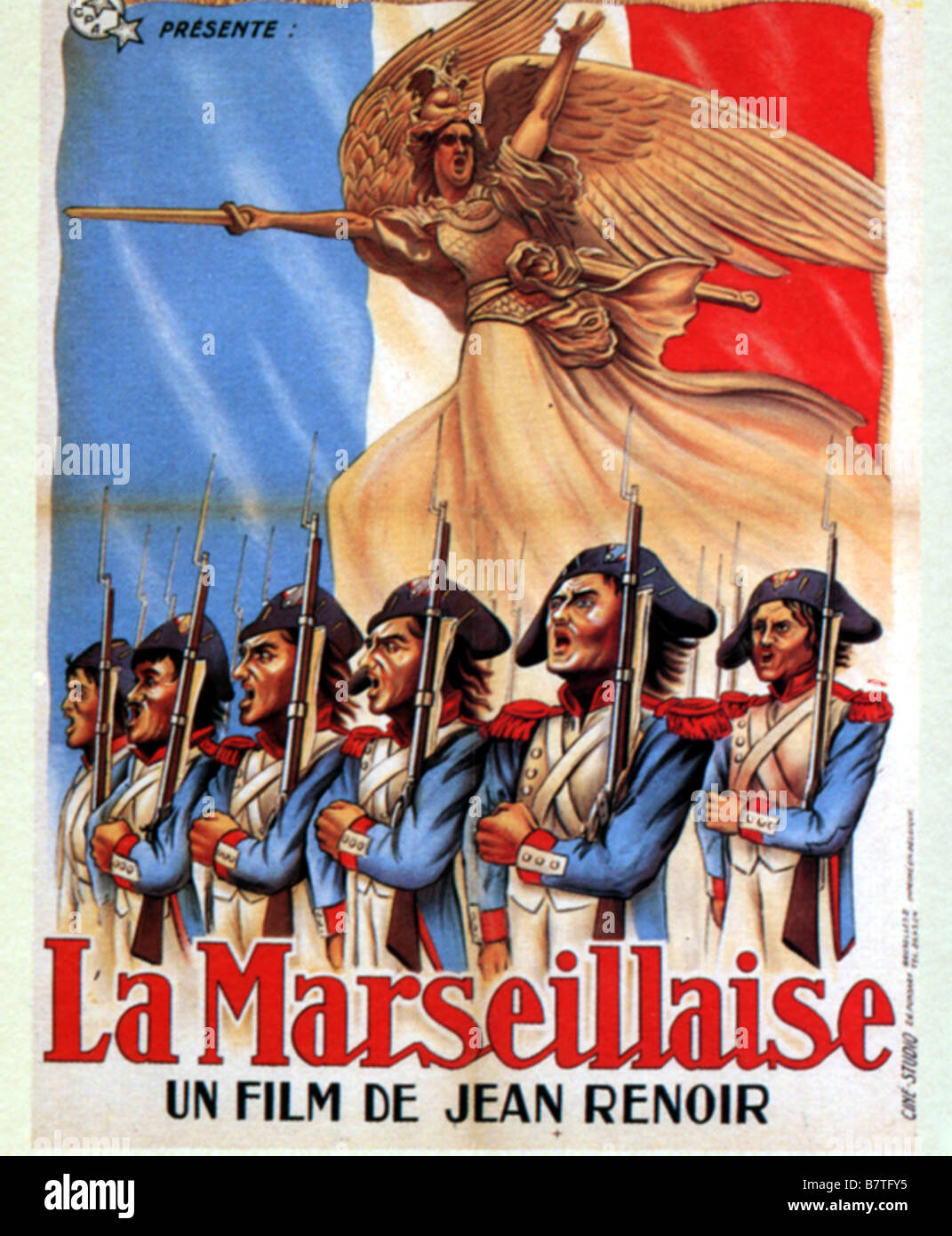

Igor et Zhenia forment un couple uni. Ils font leurs premiers pas à Moscou dans la vie active : Zhenia vient d’être embauchée dans un journal branché tandis que Igor travaille comme taxi clandestin. Mais lentement, le fossé entre eux se creuse. La Révolution française par le petit bout de la lorgnette.

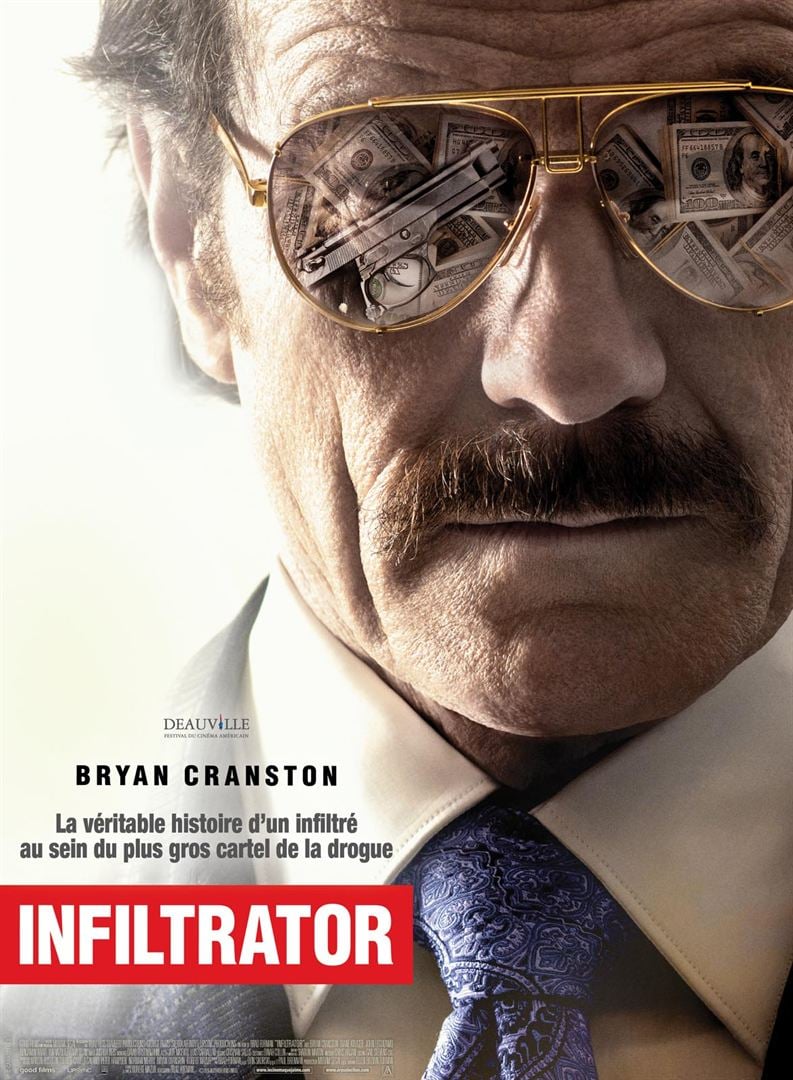

La Révolution française par le petit bout de la lorgnette. En 1985, les Douanes américaines ont infiltré le cartel de Medellin pour faire tomber plusieurs barons de la drogue et les banques qui blanchissaient leur argent.

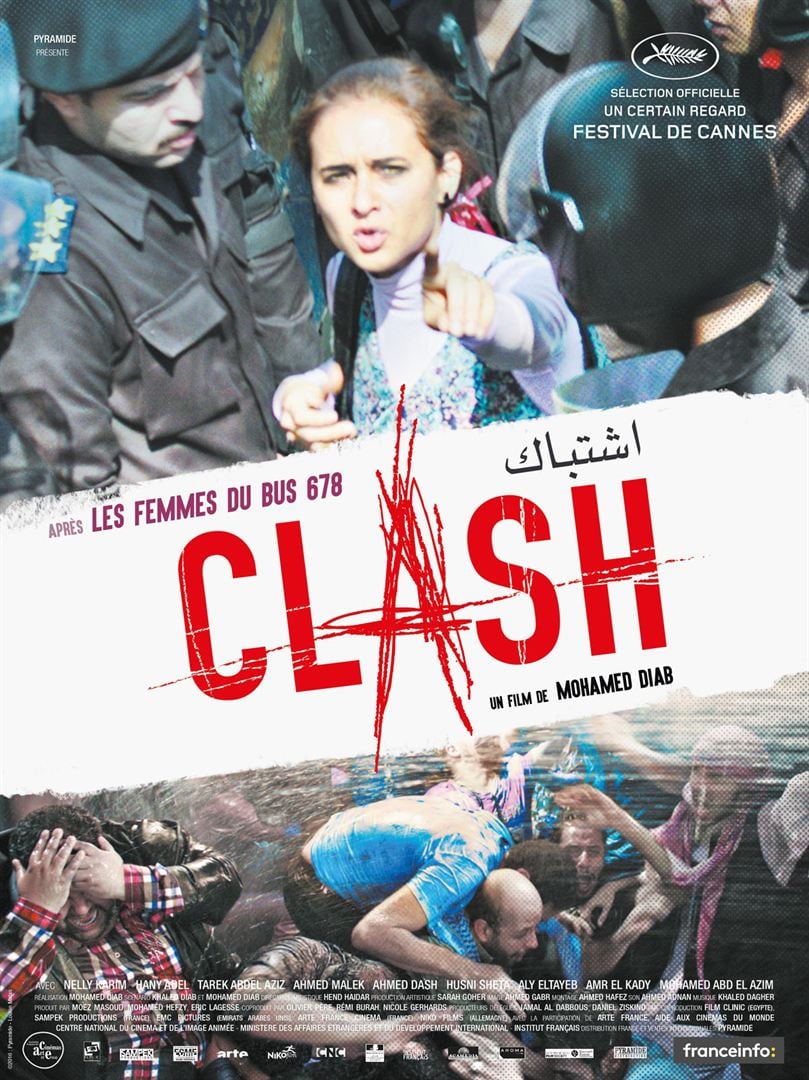

En 1985, les Douanes américaines ont infiltré le cartel de Medellin pour faire tomber plusieurs barons de la drogue et les banques qui blanchissaient leur argent. À l’été 2013, Le Caire est à feu et à sang. Deux ans plus tôt, la révolution arabe a renversé le président Moubarak. Les Frères musulmans ont gagné les élections ; mais, après l’occupation de la place Tahrir, l’armée reprend le pouvoir. Un fourgon pénitentiaire accueille une dizaine de manifestants aux convictions politiques et religieuses divergentes.

À l’été 2013, Le Caire est à feu et à sang. Deux ans plus tôt, la révolution arabe a renversé le président Moubarak. Les Frères musulmans ont gagné les élections ; mais, après l’occupation de la place Tahrir, l’armée reprend le pouvoir. Un fourgon pénitentiaire accueille une dizaine de manifestants aux convictions politiques et religieuses divergentes. La première scène de « La taularde » prend aux tripes. Sophie Marceau, notre idole nationale, dont le sourire charmant, les yeux qui plissent et la bretelle qui glisse font chavirer le cœur des Français depuis plus de trente ans, est humiliée sous nos yeux choqués. Nue comme un ver – mais un meuble occulte son entrejambe – elle doit se soumettre à la palpation de sécurité qui accompagne sa mise sous écrou.

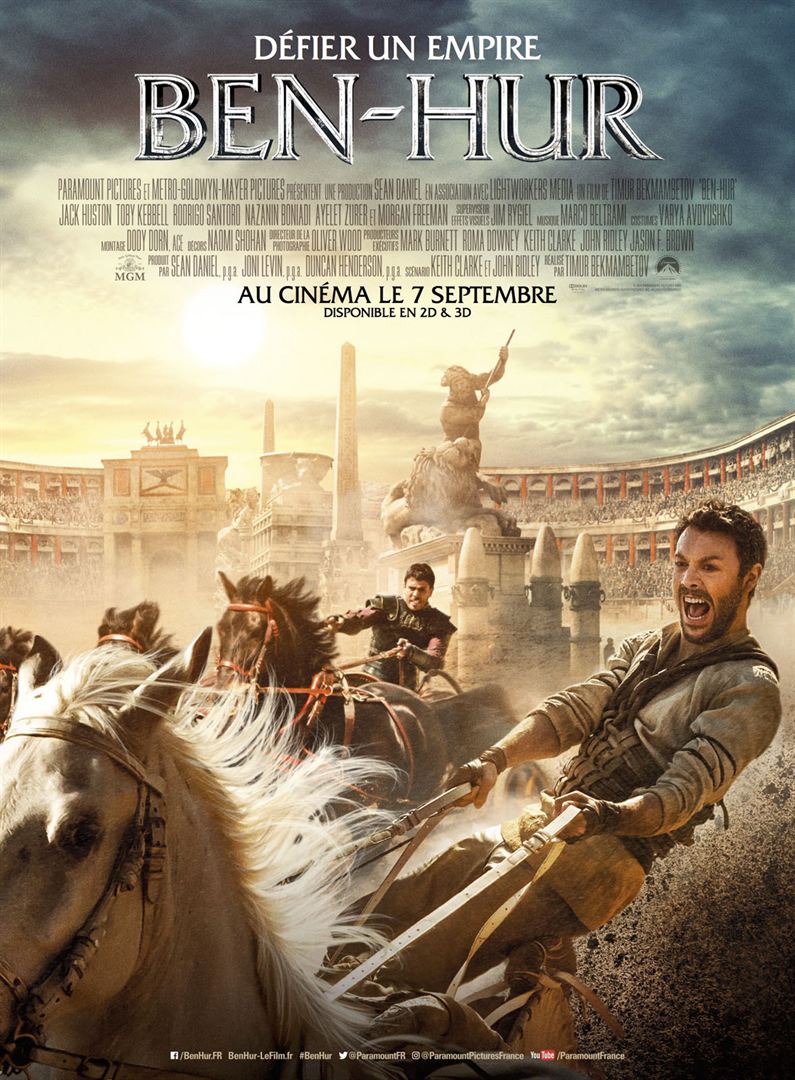

La première scène de « La taularde » prend aux tripes. Sophie Marceau, notre idole nationale, dont le sourire charmant, les yeux qui plissent et la bretelle qui glisse font chavirer le cœur des Français depuis plus de trente ans, est humiliée sous nos yeux choqués. Nue comme un ver – mais un meuble occulte son entrejambe – elle doit se soumettre à la palpation de sécurité qui accompagne sa mise sous écrou. Au début de l’ère chrétienne, en Judée, Judah Ben-Hur, un notable juif, et Messala Severus, un orphelin romain, vivent sous le même toit avant d’être séparés par les aléas de l’Histoire.

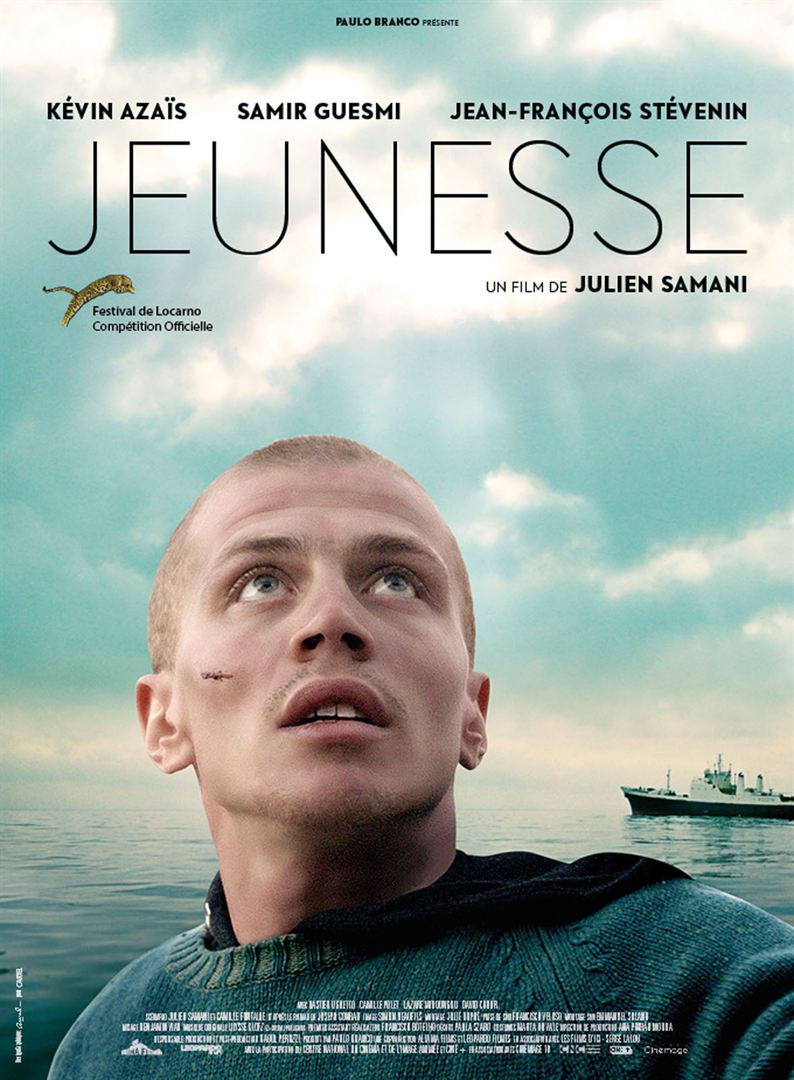

Au début de l’ère chrétienne, en Judée, Judah Ben-Hur, un notable juif, et Messala Severus, un orphelin romain, vivent sous le même toit avant d’être séparés par les aléas de l’Histoire. Un peu filou, un peu rêveur, Zico (Kévin Azaïs découvert aux côtés de Adèle Haenel dans Les Combattants) veut prendre la mer. Il s’embarque sur un vieux rafiot battant pavillon panaméen. À bord un vieux capitaine (Jean-François Stévenin) et un second silencieux (Samir Guesmi aussi à l’aise dans la comédie – L’Effet aquatique – que dans le drame).

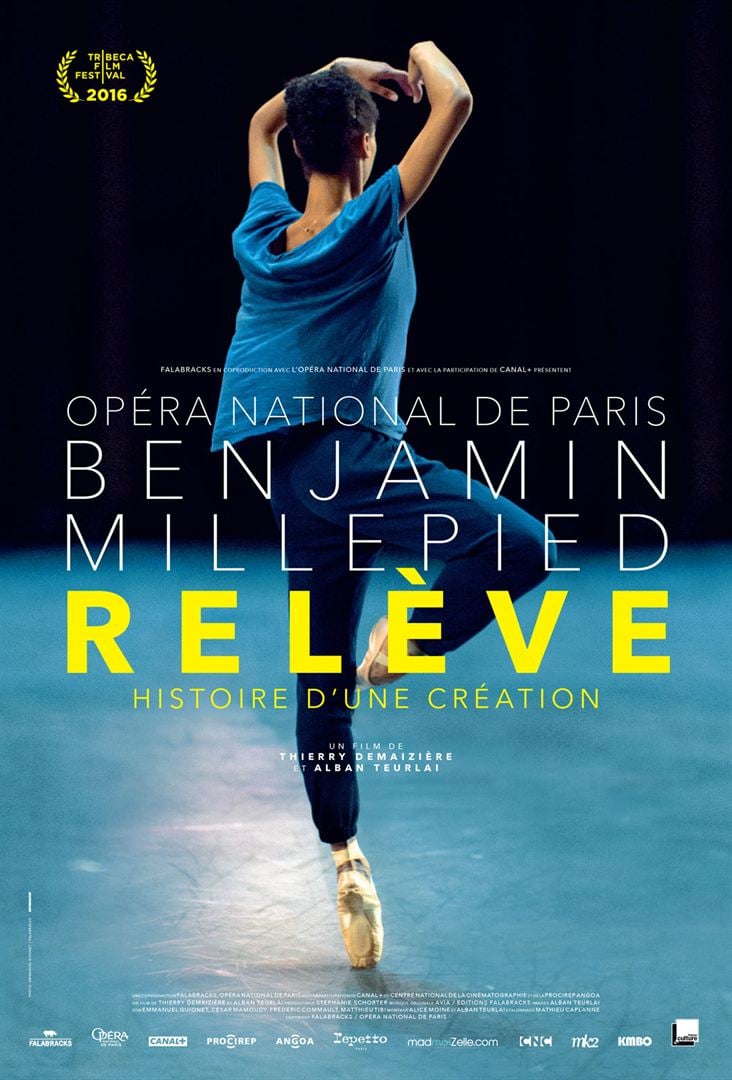

Un peu filou, un peu rêveur, Zico (Kévin Azaïs découvert aux côtés de Adèle Haenel dans Les Combattants) veut prendre la mer. Il s’embarque sur un vieux rafiot battant pavillon panaméen. À bord un vieux capitaine (Jean-François Stévenin) et un second silencieux (Samir Guesmi aussi à l’aise dans la comédie – L’Effet aquatique – que dans le drame). En 2014, Benjamin Millepied a pris la tête du ballet de l’Opéra de Paris. Un an plus tard, son spectacle « Clear, Light, Bright, Forward » ouvre la saison 2014/2015 en présence du Président de la République. « Relève » est, comme son sous-titre l’annonce, l’histoire de cette création. Mais c’est aussi l’histoire d’une relève, d’un changement de direction à la tête du plus célèbre ballet au monde.

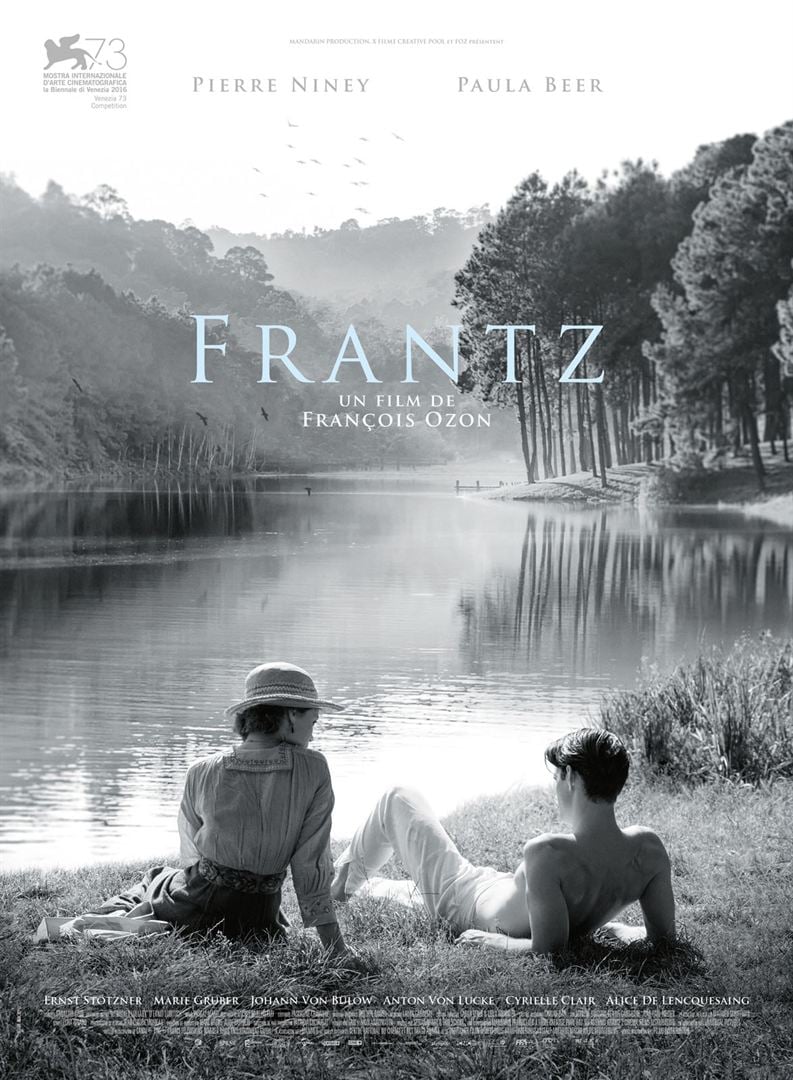

En 2014, Benjamin Millepied a pris la tête du ballet de l’Opéra de Paris. Un an plus tard, son spectacle « Clear, Light, Bright, Forward » ouvre la saison 2014/2015 en présence du Président de la République. « Relève » est, comme son sous-titre l’annonce, l’histoire de cette création. Mais c’est aussi l’histoire d’une relève, d’un changement de direction à la tête du plus célèbre ballet au monde. L’affiche de « Frantz » donne au spectateur deux indices sur le dernier film de François Ozon. En noir et blanc, nimbé d’une douce lumière, c’est un film en costumes si l’on en croit la tenue du personnage féminin. Ce premier indice ne nous décevra pas : « Frantz » est un film d’un grand classicisme formel. Un scénario efficace qui présente l’originalité d’accélérer dans son troisième tiers. Un noir et blanc très travaillé, laissant parfois, au gré des émotions des personnages, la place à un retour à la couleur. Une interprétation parfaite : Pierre Niney confirme qu’il compte désormais parmi les tout meilleurs acteurs français du moment, Paula Beer est une charmante révélation.

L’affiche de « Frantz » donne au spectateur deux indices sur le dernier film de François Ozon. En noir et blanc, nimbé d’une douce lumière, c’est un film en costumes si l’on en croit la tenue du personnage féminin. Ce premier indice ne nous décevra pas : « Frantz » est un film d’un grand classicisme formel. Un scénario efficace qui présente l’originalité d’accélérer dans son troisième tiers. Un noir et blanc très travaillé, laissant parfois, au gré des émotions des personnages, la place à un retour à la couleur. Une interprétation parfaite : Pierre Niney confirme qu’il compte désormais parmi les tout meilleurs acteurs français du moment, Paula Beer est une charmante révélation.