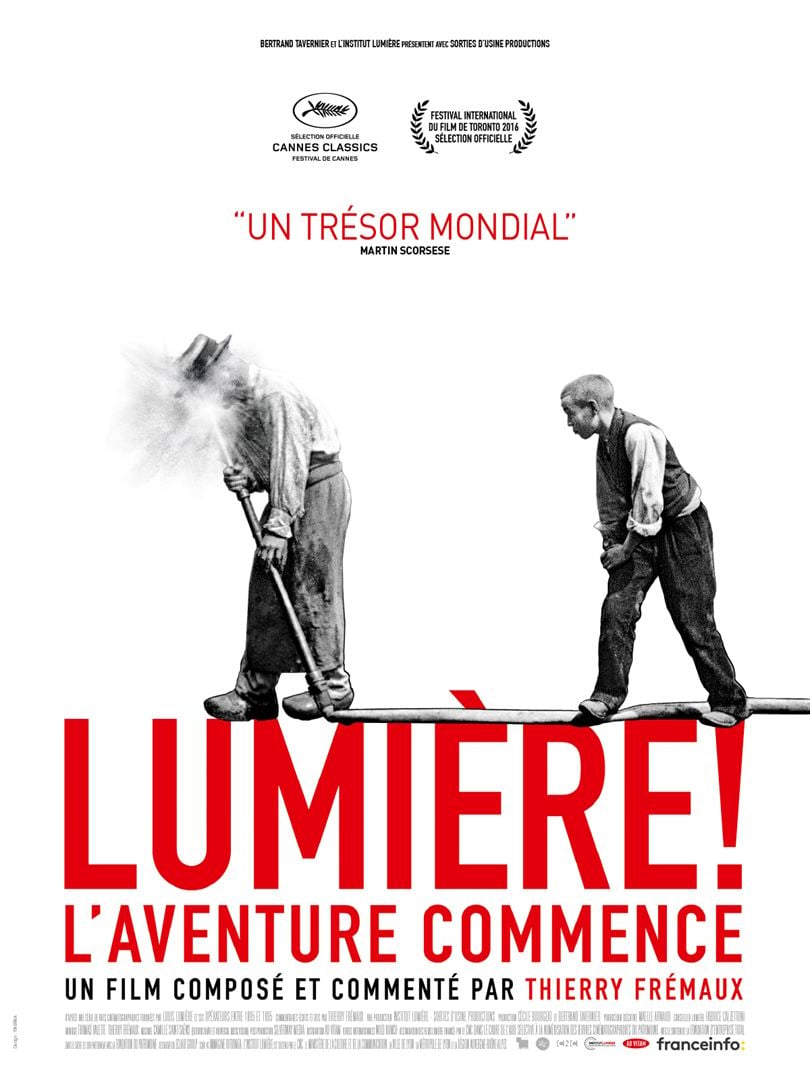

Les frères Lumière, on le sait, ont inventé le cinéma. Entre 1895 et 1905, ils ont tourné mille quatre cent vingt-deux films de cinquante secondes chacun. Thierry Frémaux, le directeur de l’Institut Lumière de Lyon, en a choisi cent-huit qu’il présente en onze chapitres et commente un après l’autre.

Les frères Lumière, on le sait, ont inventé le cinéma. Entre 1895 et 1905, ils ont tourné mille quatre cent vingt-deux films de cinquante secondes chacun. Thierry Frémaux, le directeur de l’Institut Lumière de Lyon, en a choisi cent-huit qu’il présente en onze chapitres et commente un après l’autre.

Écrire une critique mitigée de ce documentaire, c’est à la fois remettre en cause le génie des inventeurs du cinéma et s’attaquer à l’un de leurs avocats les plus respectés.

Le génie des premiers n’est guère contestable. A partir de rien, ils ont inventé un art. On aurait aimé connaître comment ils en ont fait une industrie ; mais tel n’est pas l’objet de ce documentaire qui s’attache uniquement à leur démarche artistique. À regarder les films des frères Lumière, on a l’impression qu’ils ont inventé tous les genres : le documentaire (« L’Arrivée du train en gare de La Ciotat »), la comédie (« L’Arroseur arrosé » initialement intitulé « Le Jardinier et le petit espiègle ») et même l’autobiographie (« Le Repas de bébé »). Tout en restant enfermé dans un format ultra court, le cinéma des frères Lumière s’enrichit très vite d’une grammaire : le travelling, le gros plan, la profondeur de champ que permet la diagonale (dans « L’Arrivée du train… » ou « Bataille de boules de neige »).

C’est peut-être l’académisme plat avec lequel Thierry Frémaux présente leurs œuvres qui suscite quelques réserves. Bertrand Tavernier s’est tout récemment livré au même exercice avec plus de succès. Thierry Frémaux se laisse emprisonner dans une exercice qui devient vite répétitif : nous montrer, l’un après l’autre, cent-huit courts métrages. Sans dout organise-t-il sa présentation autour d’une dizaine de thèmes, insistant par exemples sur les témoignages que les frères Lumières nous livrent de la France et du monde de la toute fin du dix-neuvième siècle. Mais cette structuration n’épargne pas au documentaire un rythme qui devient vite lassant.

Les ministres de l’Économie du G8 se réunissent en Allemagne pour y adopter un plan secret. Trois personnalités extérieures ont été également conviées : une auteure à succès, un une rock star… et un prêtre.

Les ministres de l’Économie du G8 se réunissent en Allemagne pour y adopter un plan secret. Trois personnalités extérieures ont été également conviées : une auteure à succès, un une rock star… et un prêtre. Vincent, 24 ans, a perdu sa mère. La cohabitation avec Hervé, son père, cloîtré dans le chagrin, n’est pas facile. Vincent exprime sa rage en chantant dans un groupe de post-hardcore et en se tatouant. Jusqu’à l’arrivée de Julia dans la vie de son père.

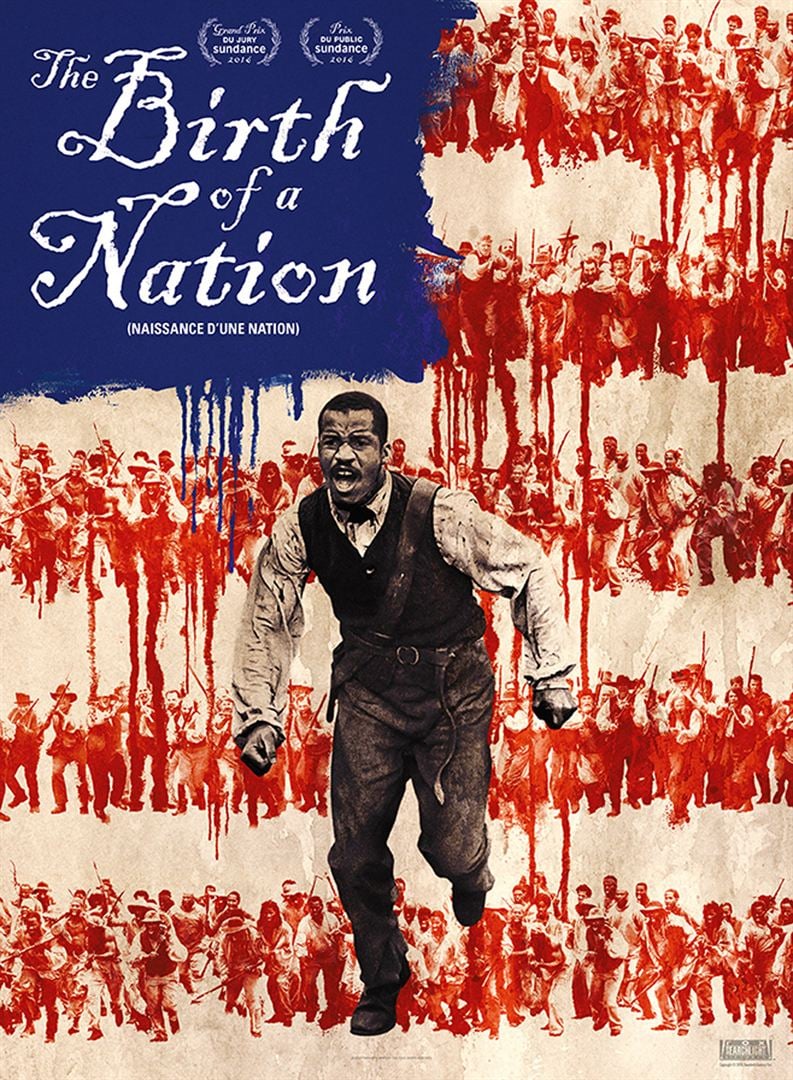

Vincent, 24 ans, a perdu sa mère. La cohabitation avec Hervé, son père, cloîtré dans le chagrin, n’est pas facile. Vincent exprime sa rage en chantant dans un groupe de post-hardcore et en se tatouant. Jusqu’à l’arrivée de Julia dans la vie de son père. Esclave lettré, prédicateur à ses heures, Nat Turner se rebelle contre ses maîtres et prend la tête de la première révolte d’esclaves en Virginie en 1831.

Esclave lettré, prédicateur à ses heures, Nat Turner se rebelle contre ses maîtres et prend la tête de la première révolte d’esclaves en Virginie en 1831. Au début du XIXème siècle, en Bretagne, Hélène Jégado a empoisonné à l’arsenic pendant des années des dizaines de personnes dans les maisons où elle cuisinait. Arrêtée, jugée, elle est guillotinée en décembre 1851 à Rennes. Mais l’affaire ne frappe guère l’opinion publique toute entière focalisée sur le coup d’État de Napoléon III, comme l’avait frappée deux cent ans plus tôt les crimes de la Brinvilliers et cent ans plus tard ceux de Marie Besnard, l’empoisonneuse de Loudun.

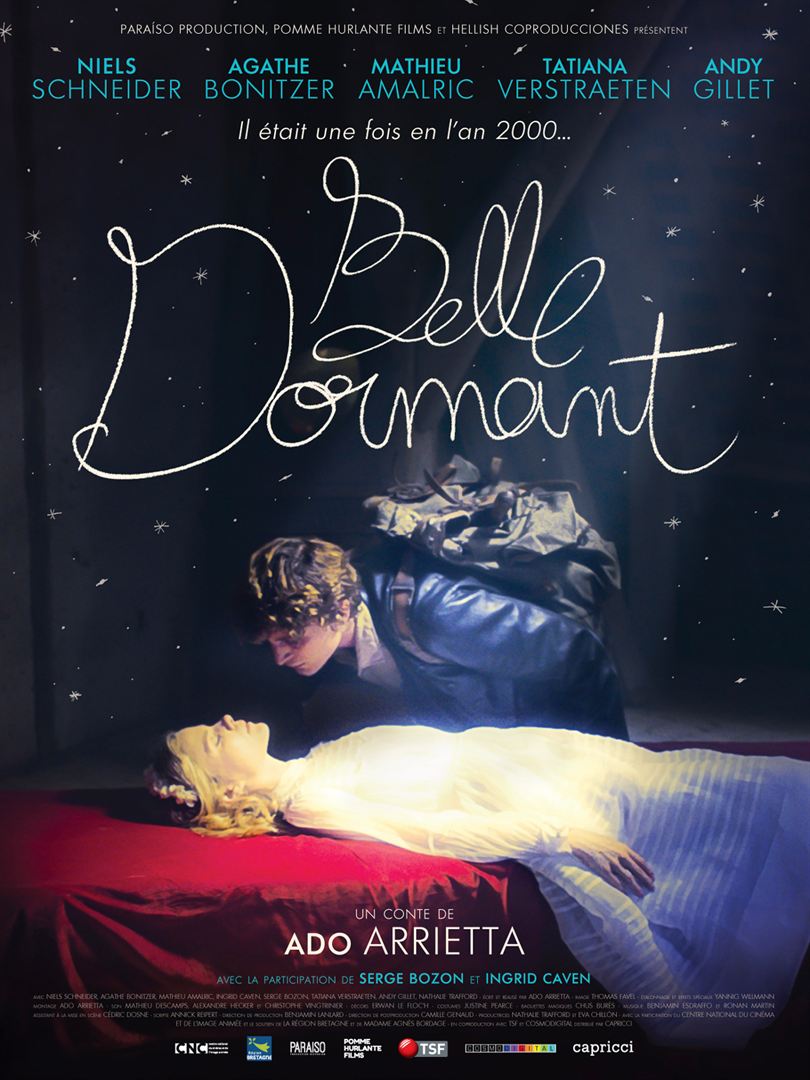

Au début du XIXème siècle, en Bretagne, Hélène Jégado a empoisonné à l’arsenic pendant des années des dizaines de personnes dans les maisons où elle cuisinait. Arrêtée, jugée, elle est guillotinée en décembre 1851 à Rennes. Mais l’affaire ne frappe guère l’opinion publique toute entière focalisée sur le coup d’État de Napoléon III, comme l’avait frappée deux cent ans plus tôt les crimes de la Brinvilliers et cent ans plus tard ceux de Marie Besnard, l’empoisonneuse de Loudun. Il était une fois … une belle princesse frappée par le sort d’une méchante sorcière que seul le baiser d’un beau prince pourrait réveiller d’un sommeil de cent années.

Il était une fois … une belle princesse frappée par le sort d’une méchante sorcière que seul le baiser d’un beau prince pourrait réveiller d’un sommeil de cent années. En 2008, Nadir Dendoune, un enfant du 9-3, a escaladé l’Everest sans aucune expérience de la haute montagne. Cette histoire vraie a inspiré un livre, joliment tiré « Un tocard sur le toit du monde », puis un film qui sort aujourd’hui dans les salles.

En 2008, Nadir Dendoune, un enfant du 9-3, a escaladé l’Everest sans aucune expérience de la haute montagne. Cette histoire vraie a inspiré un livre, joliment tiré « Un tocard sur le toit du monde », puis un film qui sort aujourd’hui dans les salles. Thomas Vinterberg a connu, alors qu’il n’avait pas trente ans, une célébrité aussi méritée qu’encombrante pour son premier film, « Festen ». On se souvient de ce huis clos étouffant, de ce règlement de comptes autour d’un dîner de famille. Depuis, le réalisateur danois a tourné une demie-douzaine de films qui souffrent de la comparaison avec ce chef d’œuvre de jeunesse.

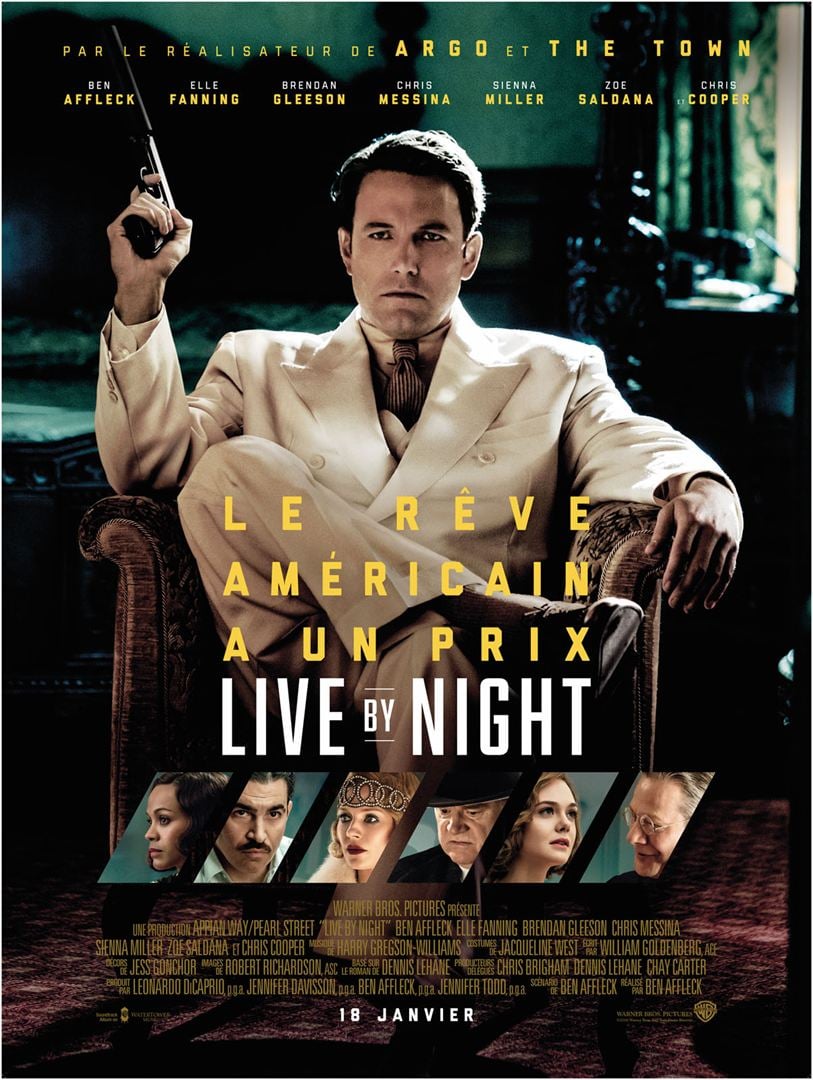

Thomas Vinterberg a connu, alors qu’il n’avait pas trente ans, une célébrité aussi méritée qu’encombrante pour son premier film, « Festen ». On se souvient de ce huis clos étouffant, de ce règlement de comptes autour d’un dîner de famille. Depuis, le réalisateur danois a tourné une demie-douzaine de films qui souffrent de la comparaison avec ce chef d’œuvre de jeunesse. Fils d’un officier de police, Joe Coughlin revient traumatisé des champs de batailles de la Première guerre mondiale. Petit malfrat irlandais à Boston, il verse dans la grande criminalité par soif de vengeance, après la disparition de la femme qu’il aime.

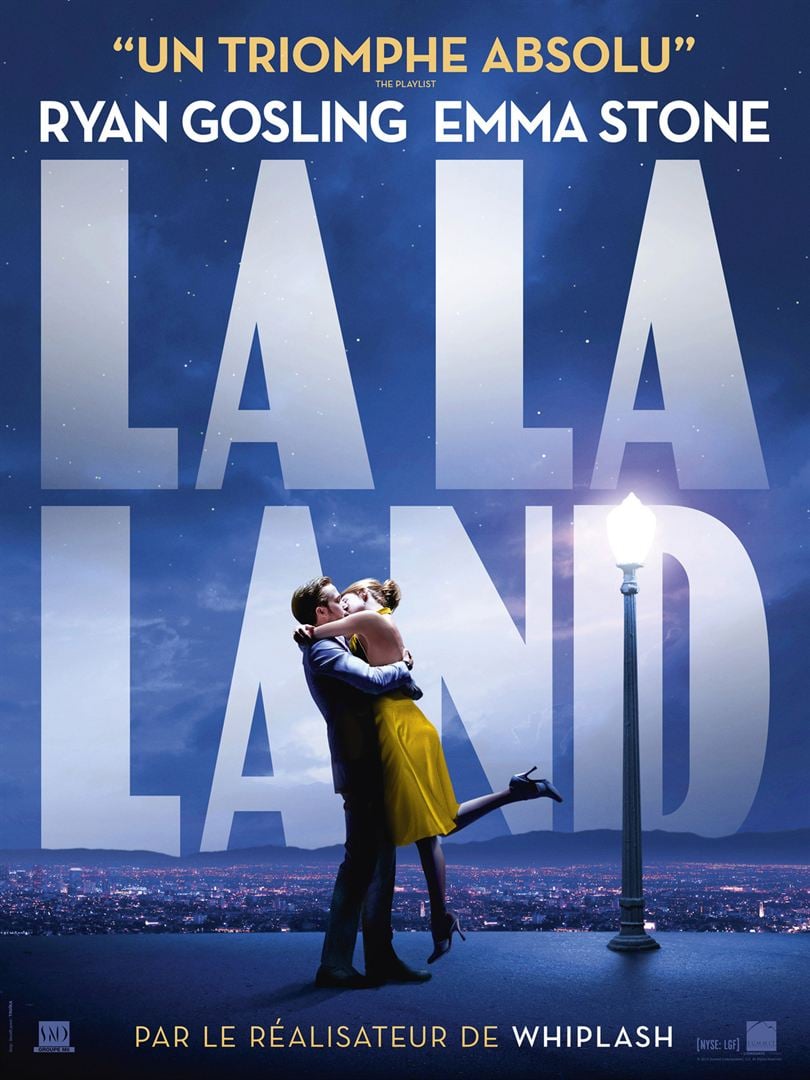

Fils d’un officier de police, Joe Coughlin revient traumatisé des champs de batailles de la Première guerre mondiale. Petit malfrat irlandais à Boston, il verse dans la grande criminalité par soif de vengeance, après la disparition de la femme qu’il aime. Couronné de sept Golden Globes et bientôt probablement d’au moins autant d’Oscars, « La La Land » arrive mercredi sur nos écrans précédé d’une critique élogieuse. Première a annoncé la couleur : « Le meilleur film de l’année » – ce qui le 20 janvier frise le canular … mais Première a raison et risque d’avoir raison jusqu’au 31 décembre, et le jury des Golden Globes aussi. « La La Land » est un chef d’œuvre.

Couronné de sept Golden Globes et bientôt probablement d’au moins autant d’Oscars, « La La Land » arrive mercredi sur nos écrans précédé d’une critique élogieuse. Première a annoncé la couleur : « Le meilleur film de l’année » – ce qui le 20 janvier frise le canular … mais Première a raison et risque d’avoir raison jusqu’au 31 décembre, et le jury des Golden Globes aussi. « La La Land » est un chef d’œuvre.