Dengt Vylbeke, un aristocrate, perd la vue durant son service militaire. Abandonnée par sa fiancée, il est soigné par Ingrid, sa bonne, qui tombe amoureuse de lui. Mais l’amour de celle-ci n’est pas payé de retour car l’écart de classe est trop grand.

Dengt Vylbeke, un aristocrate, perd la vue durant son service militaire. Abandonnée par sa fiancée, il est soigné par Ingrid, sa bonne, qui tombe amoureuse de lui. Mais l’amour de celle-ci n’est pas payé de retour car l’écart de classe est trop grand.

Après avoir échoué au concours du conservatoire, Bengt trouve un emploi de pianiste dans un hôtel. Il retrouve Ingrid qui s’est entretemps fiancé.

« Musique dans les ténèbres » est une réalisation de jeunesse de Ingmar Bergman. Venu du théâtre, le réalisateur, âgé de trente ans à peine, n’a pas encore trouvé ses marques. Il tourne des films de commande qui louchent du côté du réalisme français de Renoir, Carné ou Duvivier. Rien n’annonce le tournant que prendra son œuvre, pour le meilleur et parfois pour le pire, lorsqu’elle traitera à bras le corps les sujets de la foi, de l’amour, d’un monde sans Dieu.

Inspiré d’un roman de l’écrivaine suédoise Dagmar Edqvist, le scénario de « Musique dans les ténèbres » est à la limite de la mièvrerie. Il a néanmoins offert à Bergman son premier succès critique et public.

Aujourd’hui, l’intérêt du film est ailleurs. Il réside dans l’approche documentaire de Bergman, qui ne connaît, à ma connaissance, aucun autre exemple dans le reste de son œuvre. Le réalisateur est allé filmer à l’institut des jeunes aveugles de Stockholm (Jim Jarmusch a fait la même chose à Paris avec Béatrice Dalle dans l’un des sketch de Night on Earth en 1991) et il y a pris un vif intérêt dont le film, quasi-documentaire, porte la trace.

À Marseille, sur la Corniche Kennedy, des jeunes des cités défient leur peur en se jetant à l’eau. Suzanne les regarde, les envie, les approche.

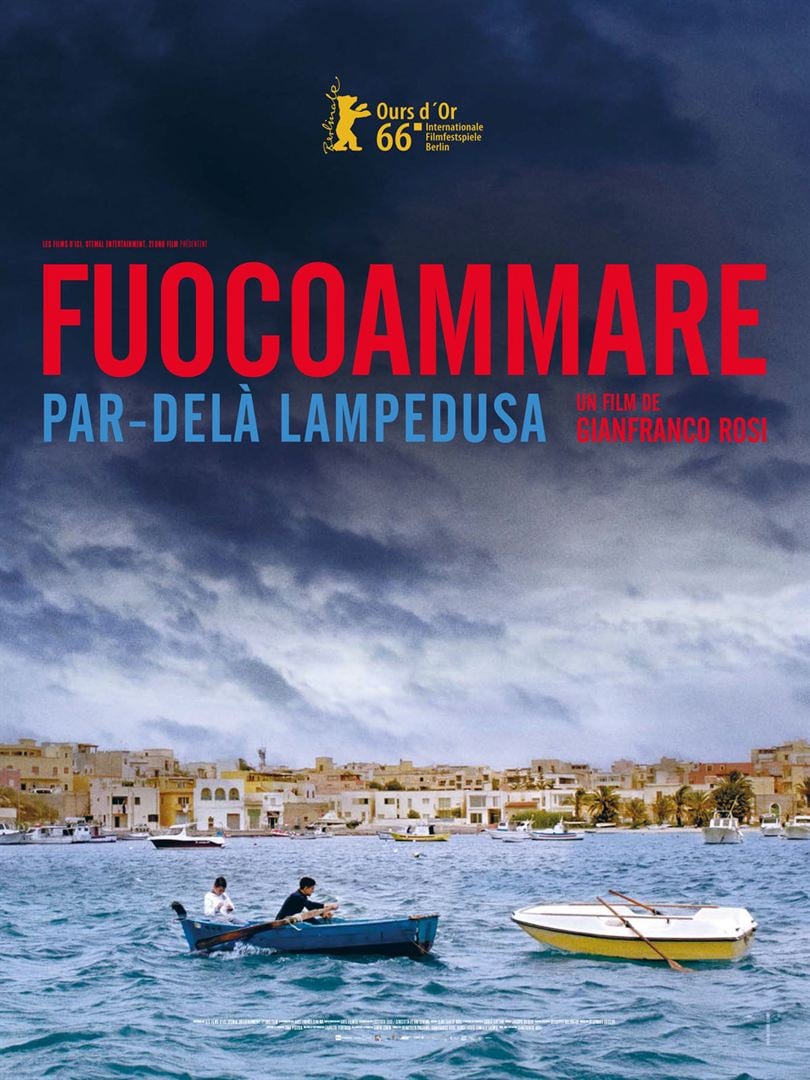

À Marseille, sur la Corniche Kennedy, des jeunes des cités défient leur peur en se jetant à l’eau. Suzanne les regarde, les envie, les approche. C’est l’hiver à Lampedusa, une île rocailleuse, à mi-chemin de la Sicile et de l’Afrique, point d’arrivée en Europe des migrants qui tentent leur chance dans des embarcations de fortune. Les bateaux se succèdent, avec leurs lots de passagers hagards. Les équipes médicales et la police de l’immigration les prennent en charge selon une froide mécanique.

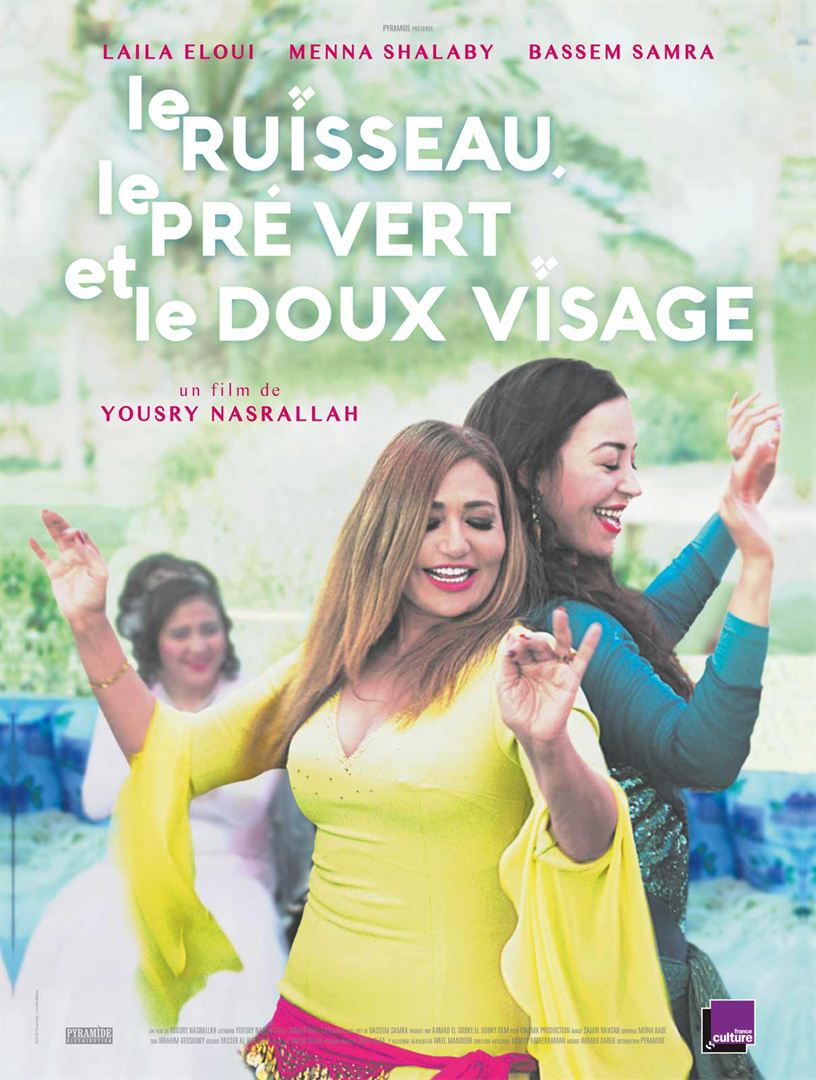

C’est l’hiver à Lampedusa, une île rocailleuse, à mi-chemin de la Sicile et de l’Afrique, point d’arrivée en Europe des migrants qui tentent leur chance dans des embarcations de fortune. Les bateaux se succèdent, avec leurs lots de passagers hagards. Les équipes médicales et la police de l’immigration les prennent en charge selon une froide mécanique. A Belqas, une petite ville du delta du Nil, Yehia est l’heureux propriétaire d’un commerce florissant : il organise tous les banquets de la ville avec l’aide de ses fils, Refaat, un cuisinier surdoué, et Galal un coureur de jupons invétéré. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si l’autocrate local ne s’était mis en tête d’exproprier Yahia de son commerce et de le transformer en fast-food.

A Belqas, une petite ville du delta du Nil, Yehia est l’heureux propriétaire d’un commerce florissant : il organise tous les banquets de la ville avec l’aide de ses fils, Refaat, un cuisinier surdoué, et Galal un coureur de jupons invétéré. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si l’autocrate local ne s’était mis en tête d’exproprier Yahia de son commerce et de le transformer en fast-food. « Your Name » a été le premier film au box office japonais en 2016. Vu par près de quinze millions de spectateurs, ce dessin animé a reçu un accueil aussi enthousiaste que les chefs d’œuvre de Miyazaki. C’est donc son succès qui nous interroge, autant que son contenu. Comme le succès de « 1Q84 » de Murakami, celui de « Your Name » est riche d’enseignements sur le Japon contemporain.

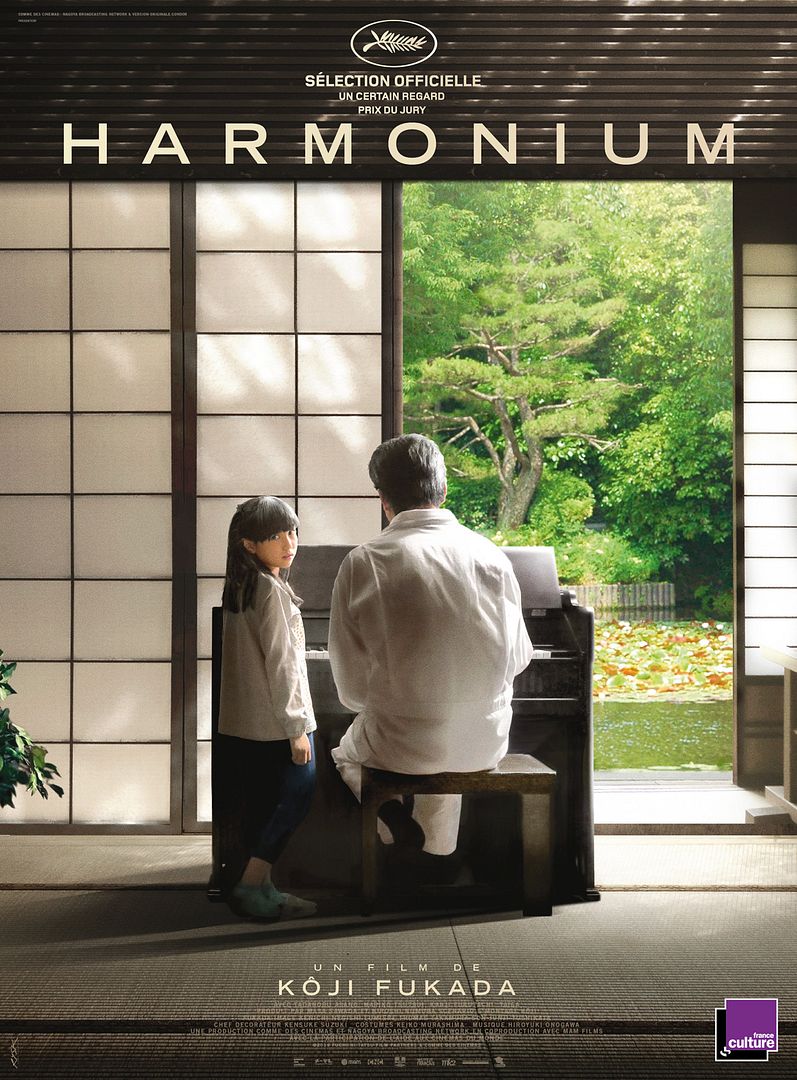

« Your Name » a été le premier film au box office japonais en 2016. Vu par près de quinze millions de spectateurs, ce dessin animé a reçu un accueil aussi enthousiaste que les chefs d’œuvre de Miyazaki. C’est donc son succès qui nous interroge, autant que son contenu. Comme le succès de « 1Q84 » de Murakami, celui de « Your Name » est riche d’enseignements sur le Japon contemporain. Une famille ordinaire en apparence : Toshio et sa femme Akié, Hotaru leur fille de huit ans qui apprend l’harmonium (quel instrument au son hideux dont on se demande par quel sadisme son apprentissage peut être préféré à celui du piano !). Le vernis lisse de ce bonheur tranquille cèdera à l’arrivée de Yasaka qui vient d’être libéré de prison. Un lourd secret le lie à Toshio.

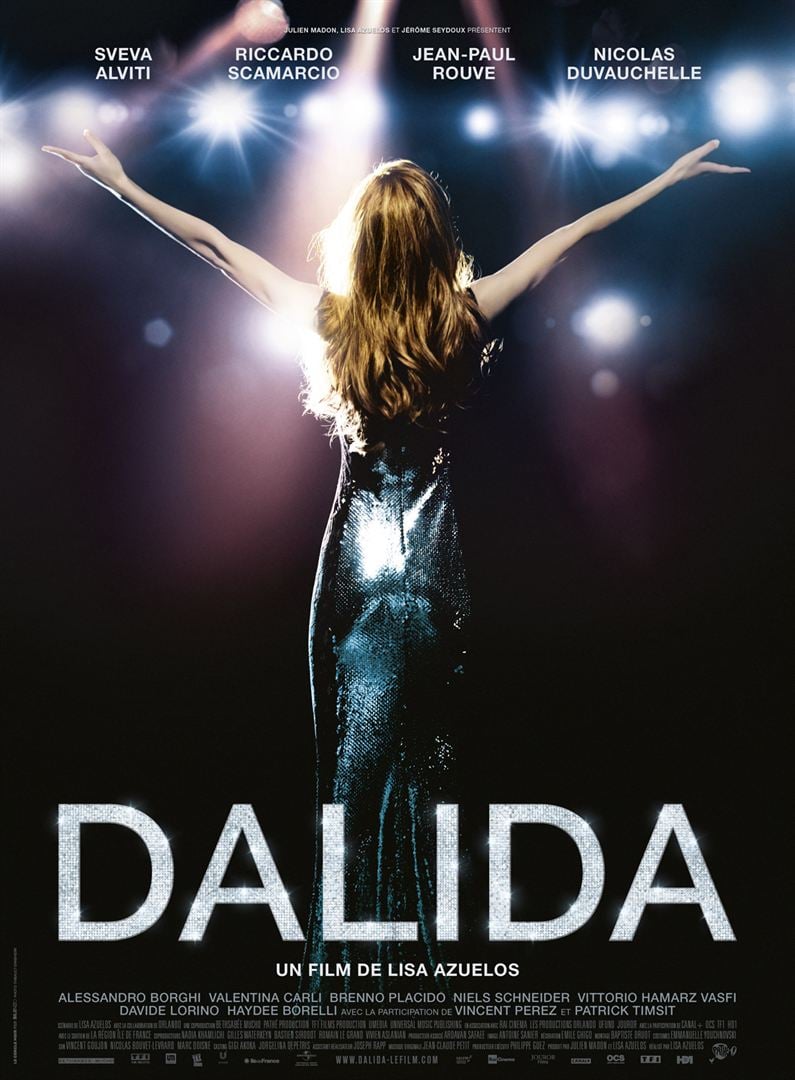

Une famille ordinaire en apparence : Toshio et sa femme Akié, Hotaru leur fille de huit ans qui apprend l’harmonium (quel instrument au son hideux dont on se demande par quel sadisme son apprentissage peut être préféré à celui du piano !). Le vernis lisse de ce bonheur tranquille cèdera à l’arrivée de Yasaka qui vient d’être libéré de prison. Un lourd secret le lie à Toshio. Le biopic est devenu depuis quelques années un genre à part entière. Les États-Unis ont lancé la mode en filmant la vie de Ray Charles, de Bob Dylan, de Johny Cash ou de Kurt Cobain ; la France a emboîté le pas.

Le biopic est devenu depuis quelques années un genre à part entière. Les États-Unis ont lancé la mode en filmant la vie de Ray Charles, de Bob Dylan, de Johny Cash ou de Kurt Cobain ; la France a emboîté le pas. Massimo a neuf ans. Il vit avec sa mère une relation symbiotique brutalement interrompue par le mystérieux décès de celle-ci.

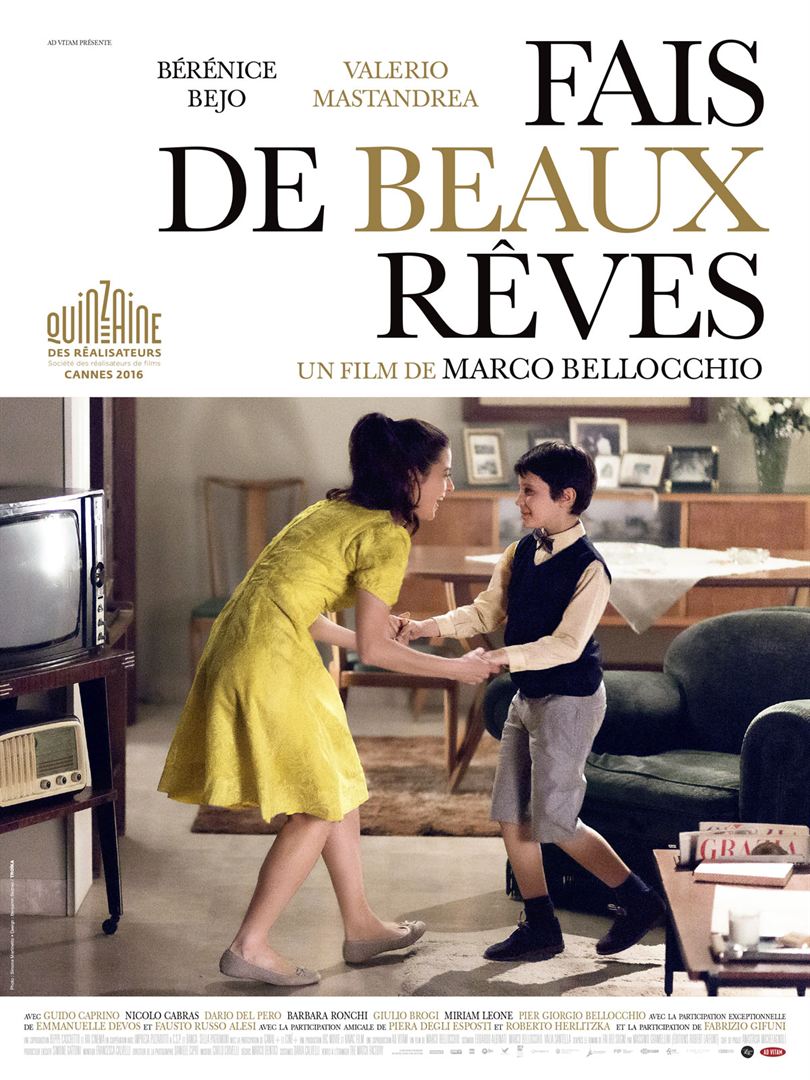

Massimo a neuf ans. Il vit avec sa mère une relation symbiotique brutalement interrompue par le mystérieux décès de celle-ci. Duval (François Cluzet) est au chômage depuis deux ans. Il récupère lentement d’un sévère burn out et soigne chez les AA son alcoolisme. Il est contacté par Clément (Denis Podalydès) qui lui confie un travail nimbé de mystère : il doit retranscrire des interceptions téléphoniques.

Duval (François Cluzet) est au chômage depuis deux ans. Il récupère lentement d’un sévère burn out et soigne chez les AA son alcoolisme. Il est contacté par Clément (Denis Podalydès) qui lui confie un travail nimbé de mystère : il doit retranscrire des interceptions téléphoniques. Toni a onze ans. Elle boxe dans la salle de son frère entourée de garçons plus âgés qu’elle. Elle rejoint parallèlement les Lionnes, un groupe de filles qui pratiquent dans une salle adjacente le drill, une variante musclée du hip hop.

Toni a onze ans. Elle boxe dans la salle de son frère entourée de garçons plus âgés qu’elle. Elle rejoint parallèlement les Lionnes, un groupe de filles qui pratiquent dans une salle adjacente le drill, une variante musclée du hip hop.