Trois adolescentes sont kidnappées et séquestrées. Leur gardien est affecté de graves troubles de la personnalité.

Trois adolescentes sont kidnappées et séquestrées. Leur gardien est affecté de graves troubles de la personnalité.

Shyamalan, roi du twist

J’étais allé voir « Sixième sens » le jour de sa sortie, en 2000, sans rien connaître de son réalisateur, ni de son intrigue. Arrivé à dix minutes de la fin du film, je me disais qu’il s’agissait d’une sympathique série B, hésitant à lui mettre une ou deux étoiles maximum. Quand soudain… BOUM ! M. Night Shyamalan clôturait son film par un twist final ahurissant, qui en modifiait radicalement le sens – et en rehaussait considérablement l’intérêt.

Le twist devint la marque de fabrique de ses films, au risque de l’y condamner. « Incassable », « The Village » valaient surtout par leur étonnant dénouement.

« Split » – qui n’a rien à voir avec la Croatie – est lui aussi désormais célèbre pour son twist final.

Du coup, on passe tout le film à l’attendre. On devient parano, voire schizophrène. Une moitié de notre esprit suit le film, admire l’étonnante prestation de James McAvoy, s’angoisse du sort qu’il réserve à ses otages. Une autre cherche derrière chaque image, chaque mot, chaque scène, un indice pour le mettre sur la voie de ce twist tant attendu.

Moi-même, sûr d’être plus malin que tout le monde, avais pensé l’avoir identifié dès les premières scènes. D’ailleurs mon intuition aurait fait un excellent twist (à suivre en mp). Mais, l’honnêteté m’oblige à confesser que je me trompais.

Alors ce twist ? Évidemment je ne le révèlerai pas. Pas tant pour vous priver du plaisir de le découvrir que du plaisir de l’attendre.

Je m’explique : ce twist est très décevant.

Je n’y ai d’abord rien compris. Après quelques lectures (le film est sorti depuis plusieurs mois aux États-Unis et les articles qui spoilent ce fameux twist sont désormais légion), je l’ai enfin compris.

Premier problème : ce n’est pas vraiment un twist. Ce n’est pas vraiment une révélation qui pousse à reconsidérer le film sous un tout autre chose.

Second problème : il suppose une culture cinématographique que je n’ai pas et dont je ne suis pas sûr que tous les spectateurs la possèdent.

Du coup, « Split » se réduit à l’attente excitante d’un twist frustrant. Un peu comme si on décollait vers la Croatie sans jamais y atterrir.

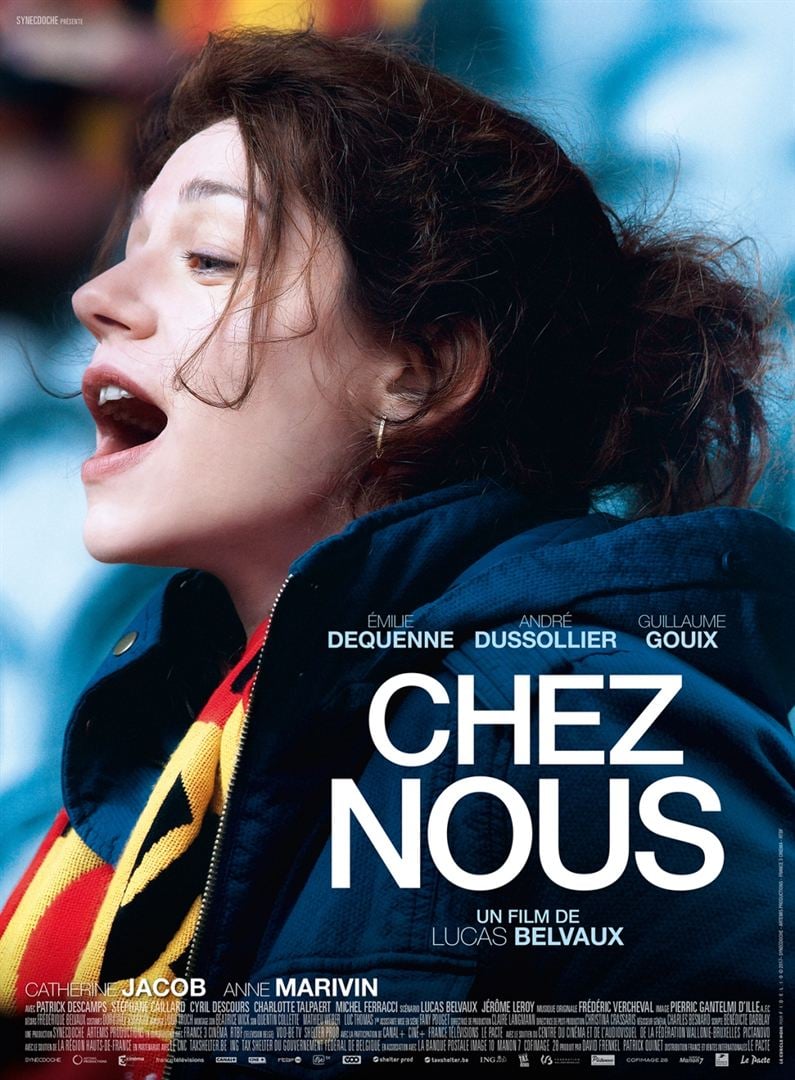

Dans le Pas-de-Calais, au pied des terrils, Pauline (Emilie Dequenne) déploie une infatigable énergie pour exercer la profession d’infirmière à domicile, élever seule ses deux enfants et s’occuper d’un père malade et ancien communiste. Sa popularité auprès des petites gens conduit le docteur Berthier (André Dussolier), un cadre du Bloc, à lui proposer de prendre la tête de liste aux prochaines élections municipales.

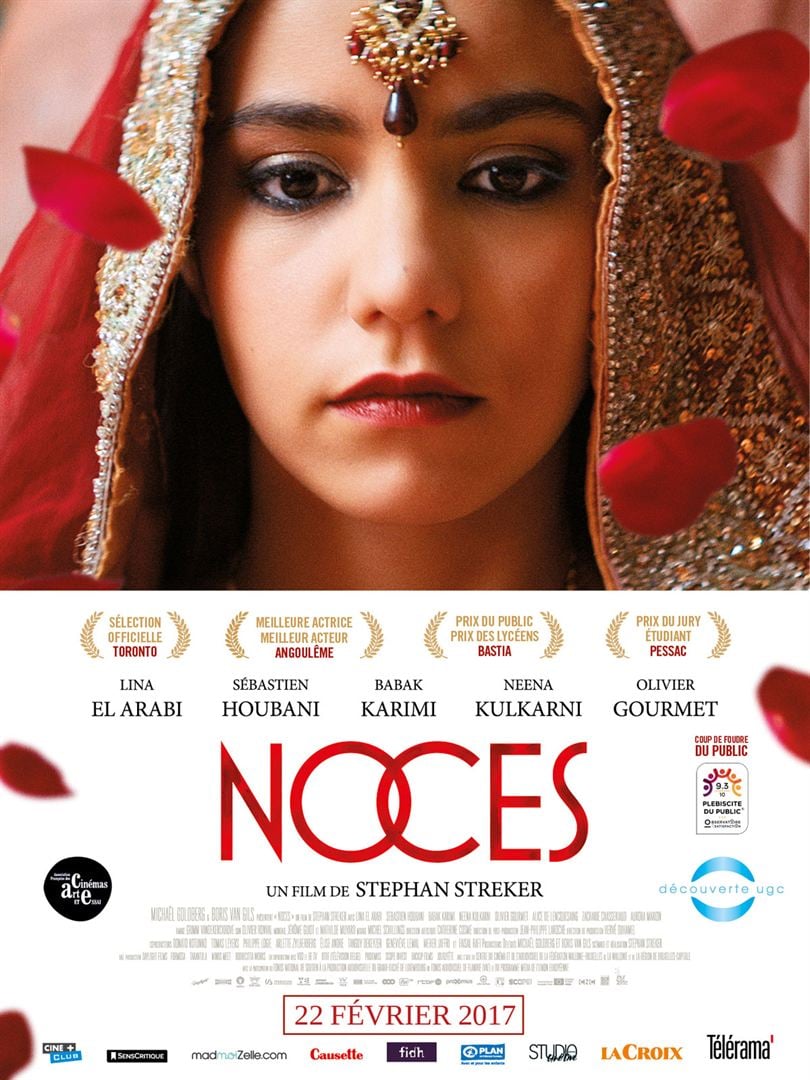

Dans le Pas-de-Calais, au pied des terrils, Pauline (Emilie Dequenne) déploie une infatigable énergie pour exercer la profession d’infirmière à domicile, élever seule ses deux enfants et s’occuper d’un père malade et ancien communiste. Sa popularité auprès des petites gens conduit le docteur Berthier (André Dussolier), un cadre du Bloc, à lui proposer de prendre la tête de liste aux prochaines élections municipales. Zahira a dix-huit ans. Elle vit en Belgique avec son père, sa mère, son frère aîné et sa sœur cadette encore adolescente. À cheval entre deux cultures, elle est à l’aise dans l’une comme dans l’autre : elle fait ses cinq prières chez elle et n’est pas la dernière à s’amuser et à sortir avec ses amis du lycée.

Zahira a dix-huit ans. Elle vit en Belgique avec son père, sa mère, son frère aîné et sa sœur cadette encore adolescente. À cheval entre deux cultures, elle est à l’aise dans l’une comme dans l’autre : elle fait ses cinq prières chez elle et n’est pas la dernière à s’amuser et à sortir avec ses amis du lycée. Saroo, cinq ans, se perd dans un train qui l’emmène à des milliers de kilomètres de chez lui. Il se retrouve à Calcutta sans famille. Recueilli dans un orphelinat, il est adopté par une famille australienne. Vingt ans plus tard, il plonge dans ses souvenirs pour retrouver ses origines.

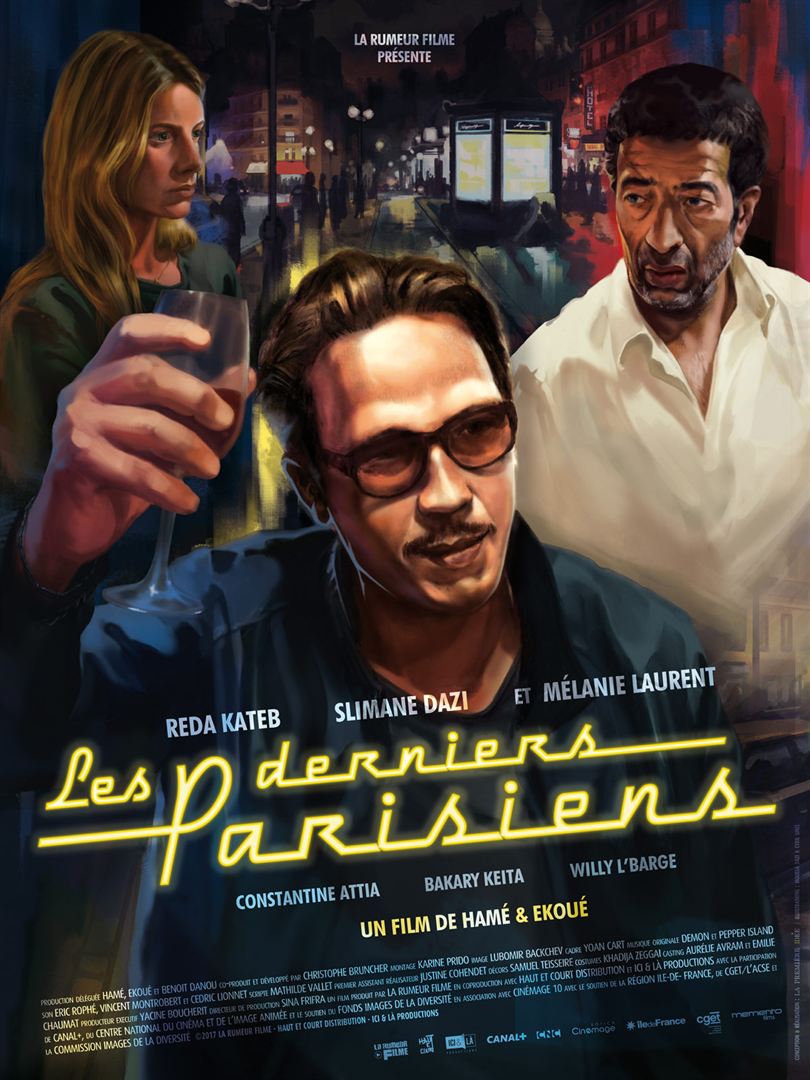

Saroo, cinq ans, se perd dans un train qui l’emmène à des milliers de kilomètres de chez lui. Il se retrouve à Calcutta sans famille. Recueilli dans un orphelinat, il est adopté par une famille australienne. Vingt ans plus tard, il plonge dans ses souvenirs pour retrouver ses origines. Nas (Reda Kateb) vient de sortir de prison. Son frère aîné, Arezki (Slimane Dazi), gère un bar à Pigalle. Nas aimerait lui donner une autre dimension et en faire un haut lieu de la nuit.

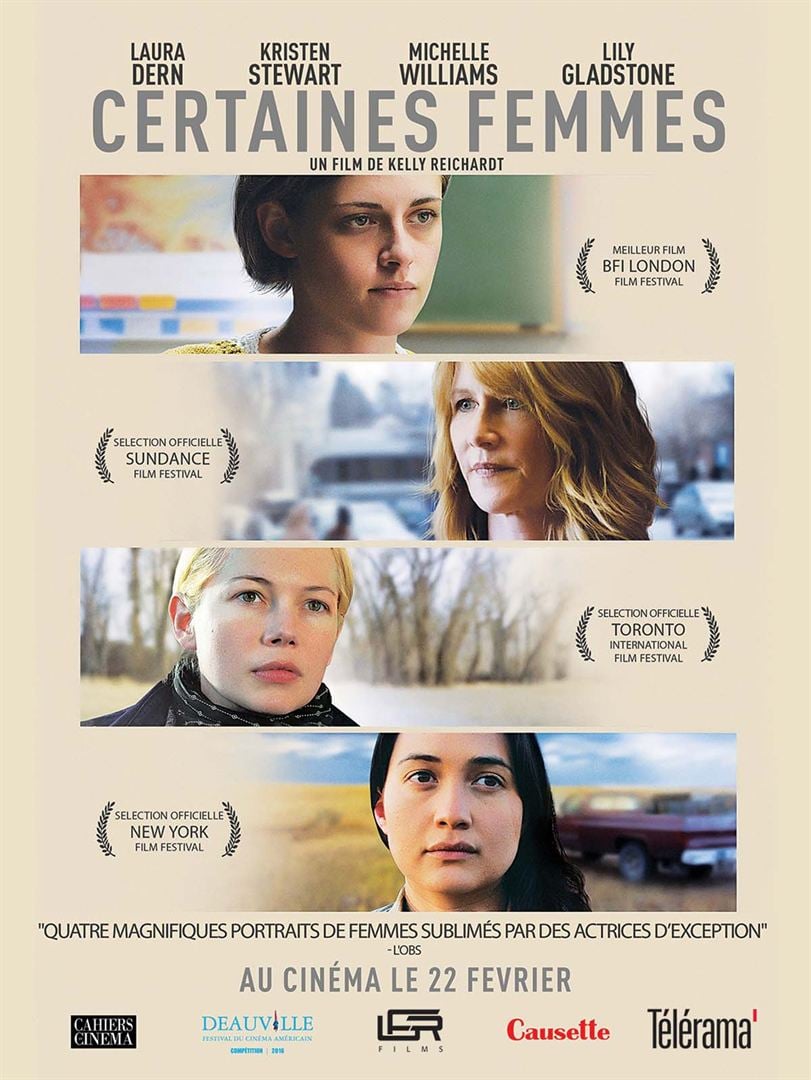

Nas (Reda Kateb) vient de sortir de prison. Son frère aîné, Arezki (Slimane Dazi), gère un bar à Pigalle. Nas aimerait lui donner une autre dimension et en faire un haut lieu de la nuit. Laura (Laura Dern), la cinquantaine, est avocate dans une petite ville du Montana. Elle est harcelée par un client désespéré qui ne parvient pas à toucher de son assurance l’indemnité qui lui est due suite à un accident du travail.

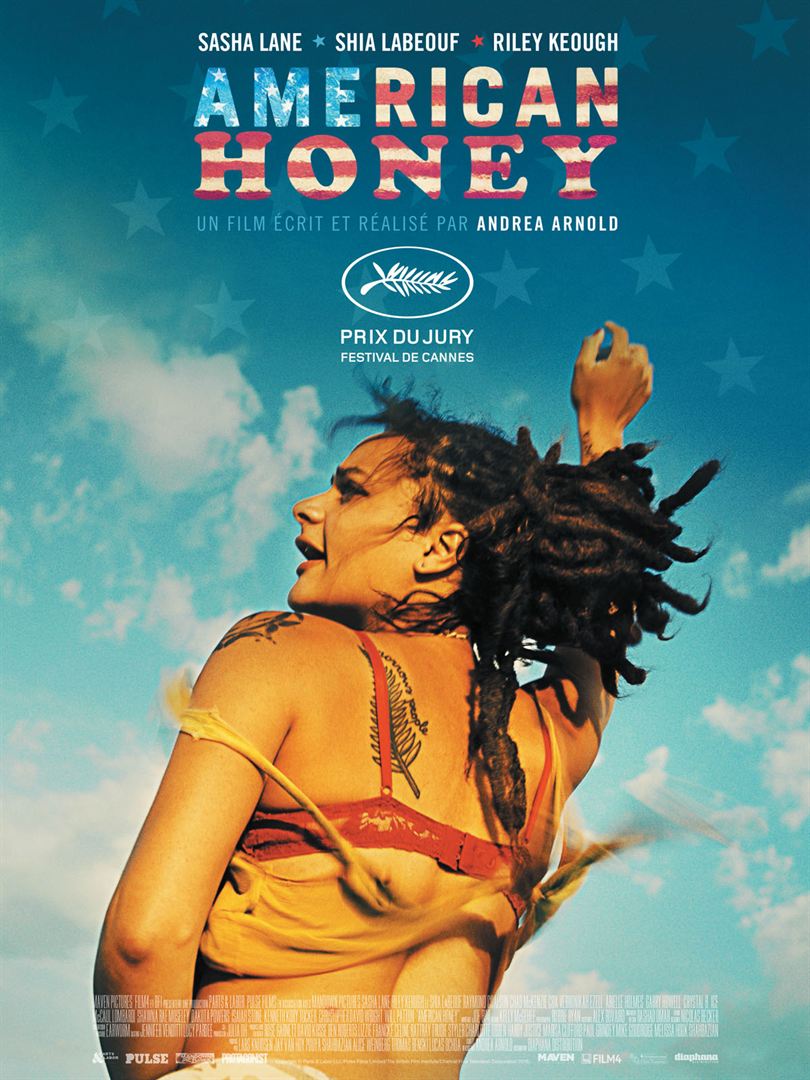

Laura (Laura Dern), la cinquantaine, est avocate dans une petite ville du Montana. Elle est harcelée par un client désespéré qui ne parvient pas à toucher de son assurance l’indemnité qui lui est due suite à un accident du travail. Star a dix-sept ans. Elle étouffe dans la misère crasse des petits blancs, obligée d’élever un frère et une sœur dont leur mère se désintéresse. Sur un coup de tête et sur un coup de cœur, elle quitte tout pour suivre Jake. Avec une bande de jeunes de son âge, Star sillonne l’Amérique.

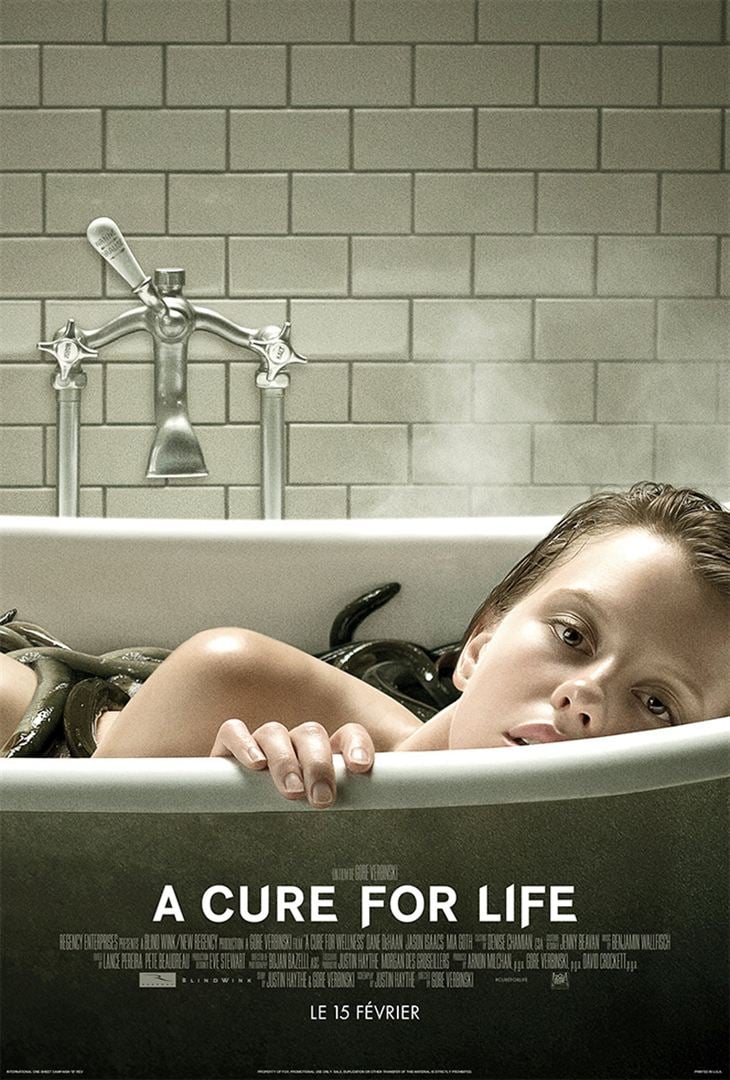

Star a dix-sept ans. Elle étouffe dans la misère crasse des petits blancs, obligée d’élever un frère et une sœur dont leur mère se désintéresse. Sur un coup de tête et sur un coup de cœur, elle quitte tout pour suivre Jake. Avec une bande de jeunes de son âge, Star sillonne l’Amérique. Broker à New York, Lockhart (Dane DeHaan) est envoyé par sa banque en Europe pour y retrouver un associé. Celui-ci semble avoir perdu la raison alors qu’il suivait une cure dans un établissement situé au cœur des Alpes suisses.

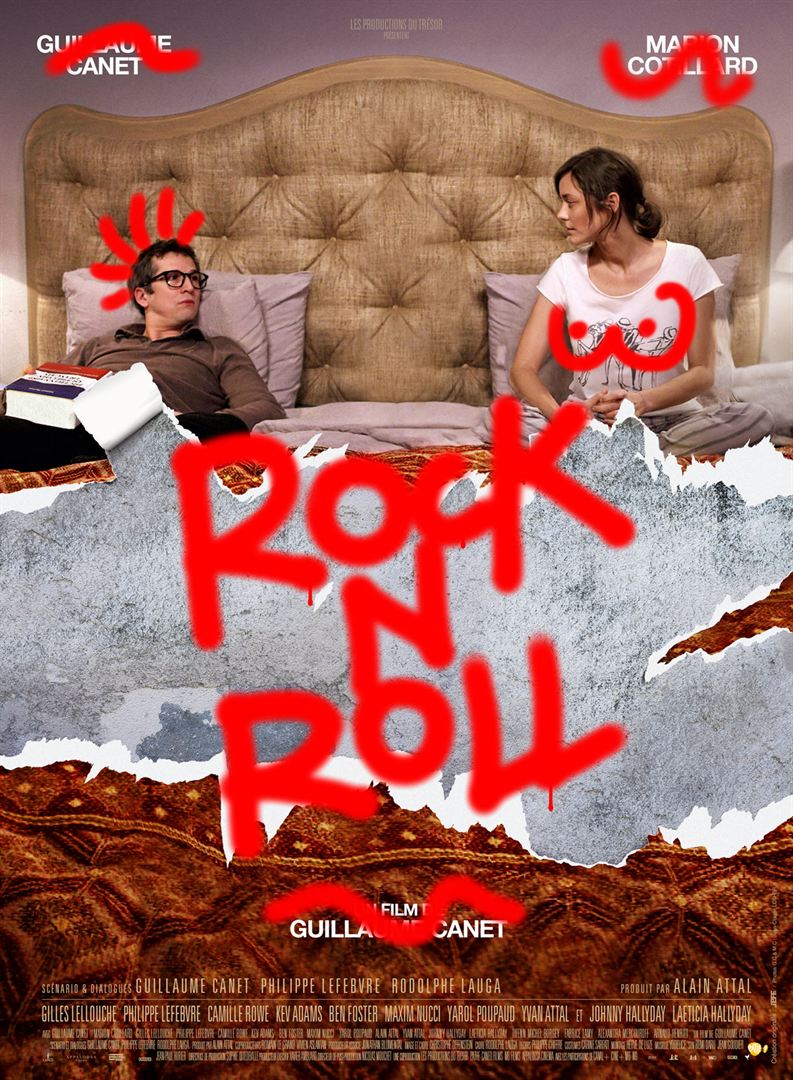

Broker à New York, Lockhart (Dane DeHaan) est envoyé par sa banque en Europe pour y retrouver un associé. Celui-ci semble avoir perdu la raison alors qu’il suivait une cure dans un établissement situé au cœur des Alpes suisses. Guillaume Canet a quarante-deux ans. Une journaliste lui fait remarquer qu’il est de moins en moins « rock’n roll ». La jeune actrice (Camille Rowe, la top model de la pub Poison girl) qui partage l’affiche de son prochain film ne la contredit pas. La star française, assaillie par l’angoisse, va chercher par tous les moyens à vaincre les outrages du temps.

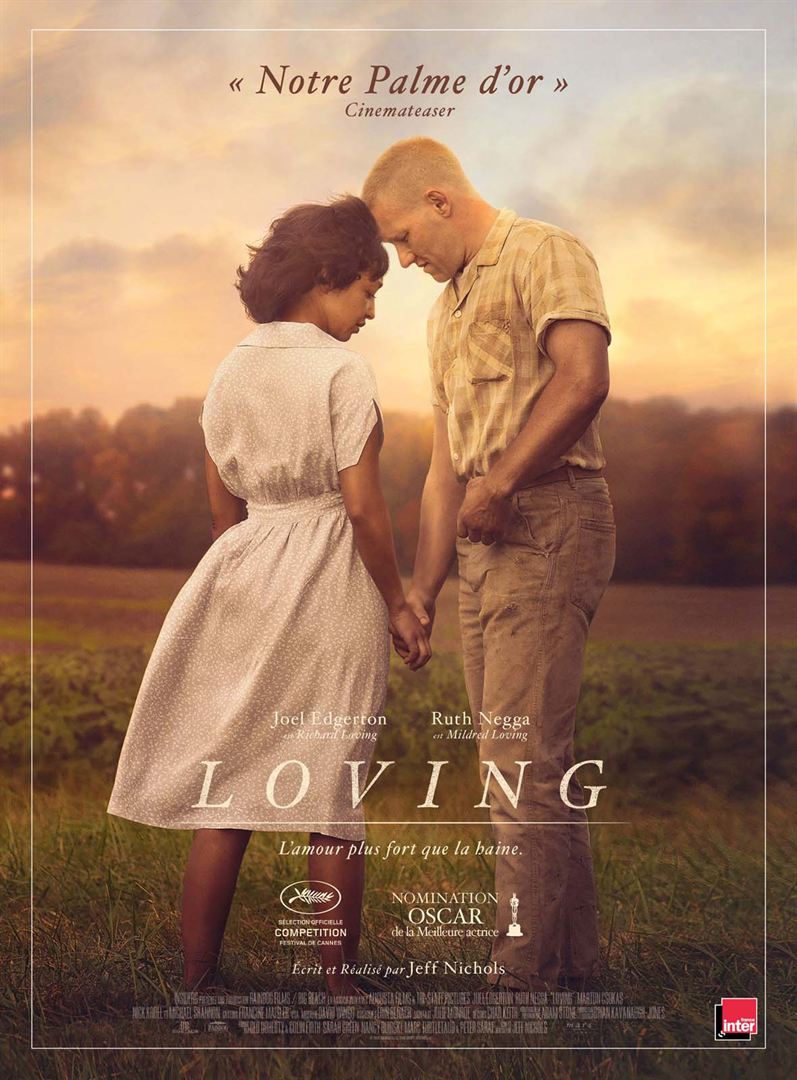

Guillaume Canet a quarante-deux ans. Une journaliste lui fait remarquer qu’il est de moins en moins « rock’n roll ». La jeune actrice (Camille Rowe, la top model de la pub Poison girl) qui partage l’affiche de son prochain film ne la contredit pas. La star française, assaillie par l’angoisse, va chercher par tous les moyens à vaincre les outrages du temps. L’État de Virginie, ainsi que seize États du Sud des États-Unis, a longtemps interdit les unions interraciales. C’est seulement en 1967 que la Cour suprême, saisie par les époux Loving, a censuré cette législation.

L’État de Virginie, ainsi que seize États du Sud des États-Unis, a longtemps interdit les unions interraciales. C’est seulement en 1967 que la Cour suprême, saisie par les époux Loving, a censuré cette législation.