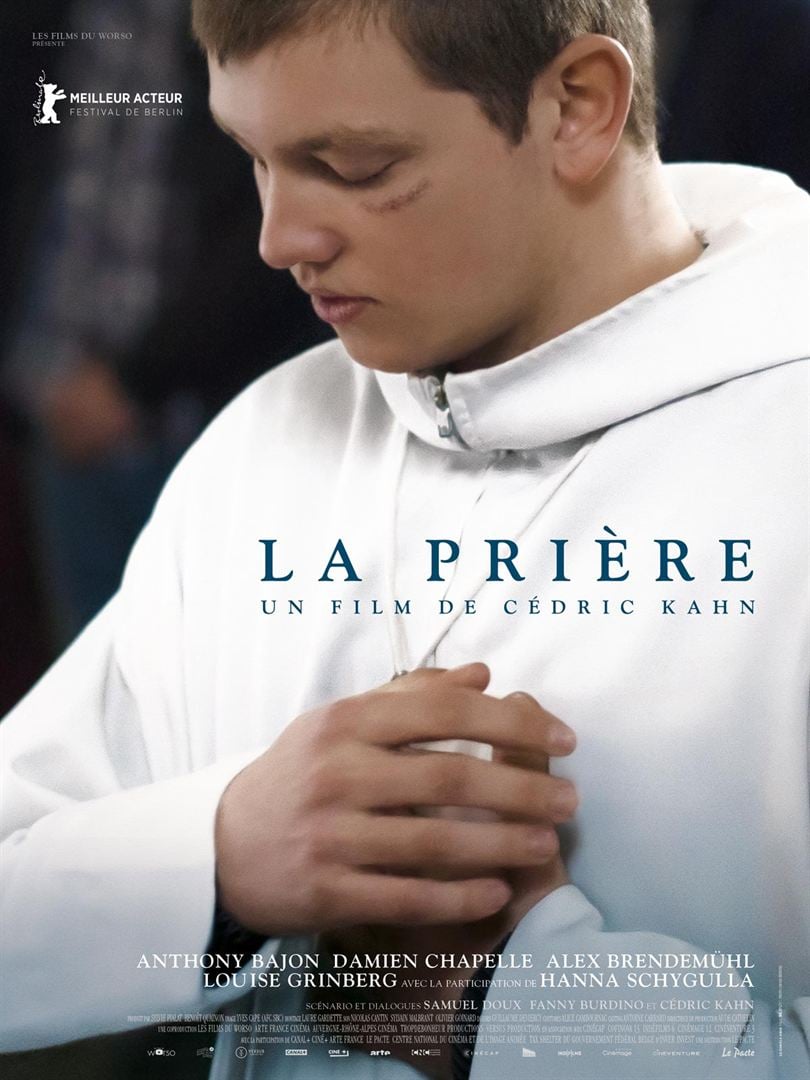

Thomas est à peine sorti de l’adolescence. Après une overdose, il rejoint une communauté de prière, perdue au cœur des montagnes, dont les membres sont d’anciens toxicomanes. La règle y est dure : pas de sorties, pas de tabac, pas de filles. Une vie confraternelle consacrée à la prière et au travail. Les rechutes sont fréquentes. Thomas en connaîtra sa part. Mais, au bout du tunnel, l’espoir de la rédemption existe.

Thomas est à peine sorti de l’adolescence. Après une overdose, il rejoint une communauté de prière, perdue au cœur des montagnes, dont les membres sont d’anciens toxicomanes. La règle y est dure : pas de sorties, pas de tabac, pas de filles. Une vie confraternelle consacrée à la prière et au travail. Les rechutes sont fréquentes. Thomas en connaîtra sa part. Mais, au bout du tunnel, l’espoir de la rédemption existe.

Étonnant Cédric Kahn qui, après avoir fait ses premières armes comme monteur stagiaire chez Maurice Pialat sur le tournage de Sous soleil de Satan, réalise trente ans plus tard un film sur la grâce produit par la veuve du réalisateur,, Sylvie Pialat. Entretemps, il aura adapté Moravia (L’Ennui, 1998) ou Simenon (Feux rouges, 2004), filmé un fils en mal de père (L’Avion, 2005), un homme qui ne parvient pas à faire le deuil de son amour de jeunesse (Les Regrets, 2009), un père qui décide d’élever ses enfants en marge de la société (Vie sauvage, 2014).

À cinquante ans passés, Cédric Kahn prend un risque radical qui marque un tournant dans sa carrière. Lui qui a fait tourner Carole Bouquet, Charles Berling, Yvan Attal, Mathieu Kassovitz et Guillaume Canet fait le pari d’un film sans star – dont le principal protagoniste, dont c’est le premier grand rôle, se verra décerner l’Ours d’argent du meilleur acteur. Lui dont les films étaient souvent des drames urbains, des histoires de couples qui se brisent ou qui se forment, ose filmer un drame rural, sous les cimes enneigés des Alpes, où l’action se déroule lentement au fil des saisons qui passent. Lui surtout dont le cinéma ressassait parfois au risque de l’épuisement les thèmes où s’épuise le cinéma français (le couple, la paternité…) ose prendre à bras le corps un sujet audacieux : la foi.

Car La Prière doit être pris au pied de la lettre. Ce n’est pas, comme son pitch le laisse augurer, comme on vient de le voir dans l’excellent La fête est finie, un film sur la désintoxication. Comme son titre et son affiche l’annoncent frontalement, c’est l’histoire d’un garçon sauvé par la foi. Ce garçon est interprété par Anthony Bajon. Il a les bajoues poupins et le poil follet d’un gamin mal dégrossi. Il s’est vu, je l’ai dit, décerner l’Ours d’argent du meilleur acteur et sera probablement nominé sinon nommé César du meilleur espoir masculin l’an prochain. Le mérite-t-il ? S’agit-il d’une future star comme Gaspard Ulliel ou Tahar Rahim ? Ou au contraire d’un feu de paille comme Gérald Thomassin, que révéla Doillon dans Le petit criminel, avant de sombrer dans l’alcool et la drogue ?

La Prière a un sacré culot. À une époque où il est de bon ton de rire de tout, où la « vanne » est devenue un mode de communication à part entière, où l’humour est l’accessoire obligé de tout discours auquel on reprochera sinon son sérieux et sa morgue, La Prière ose le premier degré. D’ailleurs certains spectateurs s’y trompent qui rigolent, vaguement gênés, devant certaines scènes, au début du film, tant les situations décrites détonnent de ce que nous vivons dans nos quotidiens. Les minutes passant, on ne les entendra plus. Car La Prière peu à peu aura imposé son ton et son sujet grave.

Comme Thomas, on entre à reculons dans cette communauté. On se braque contre ses règles oppressantes. On renifle la supercherie, la secte, qui va nous endormir pour mieux nous enfermer, ou nous enfermer pour mieux nous endormir. Et puis on lâche prise. On comprend qu’ici tout n’est qu’amour, tout n’est que grâce – pour reprendre les dernières paroles d’une œuvre elle aussi toute baignée par la grâce : Le Journal d’un curé de campagne.

Il faut un sacré culot pour traiter d’un tel thème à une époque où si 60 % des Français se disent catholiques, 4 % seulement vont régulièrement à la messe. Pour autant La Prière n’est pas un OVNI dans un cinéma qui n’aurait jamais traité la foi. Il y a quelques semaines à peine sortait L’Apparition qui, comme La Prière, évoquait sans rire un miracle. Thérèse, le chef d’œuvre d’Alain Cavalier, avait obtenu le César du meilleur film 1986. Des hommes et des dieux remportait la même distinction au titre de l’année 2010 et attirait un public immense, constitué en partie de spectateurs qui ne fréquentaient guère les salles obscures. C’est tout le mal qu’on souhaite à La Prière.

Rien ne va plus pour Jacques Blanchot (Vincent Macaigne). Sa femme (Vanessa Paradis) prétexte une allergie cutanée pour le mettre à la porte du domicile conjugal avant de l’interdire de carte bleue et de mettre un autre homme dans son lit. Le patron du médiocre commerce où il travaille le licencie. Jacques est bientôt à la rue.

Rien ne va plus pour Jacques Blanchot (Vincent Macaigne). Sa femme (Vanessa Paradis) prétexte une allergie cutanée pour le mettre à la porte du domicile conjugal avant de l’interdire de carte bleue et de mettre un autre homme dans son lit. Le patron du médiocre commerce où il travaille le licencie. Jacques est bientôt à la rue. Quatre personnages vivent à Casablanca en 2014 sur fond de troubles sociaux. Salima étouffe : elle ne supporte ni son mari ni la société marocaine qui entendent contrôler ce qu’elle fait, ce qu’elle porte, ce qu’elle dit. Joe est un restaurateur prospère qui vit au jour le jour, dans ses rapports avec les femmes et avec les êtres, la difficulté d’être Juif à Tanger. Hakim adule Freddy Mercury dont il reprend les standards sur les scènes ; mais il est en butte au mépris de son père qui conteste ses choix de carrière. Dans une maison luxueuse, entre des parents invisibles et une nounou qui lui sert de mère de substitution, Inès est en pleine crise d’adolescence.

Quatre personnages vivent à Casablanca en 2014 sur fond de troubles sociaux. Salima étouffe : elle ne supporte ni son mari ni la société marocaine qui entendent contrôler ce qu’elle fait, ce qu’elle porte, ce qu’elle dit. Joe est un restaurateur prospère qui vit au jour le jour, dans ses rapports avec les femmes et avec les êtres, la difficulté d’être Juif à Tanger. Hakim adule Freddy Mercury dont il reprend les standards sur les scènes ; mais il est en butte au mépris de son père qui conteste ses choix de carrière. Dans une maison luxueuse, entre des parents invisibles et une nounou qui lui sert de mère de substitution, Inès est en pleine crise d’adolescence.

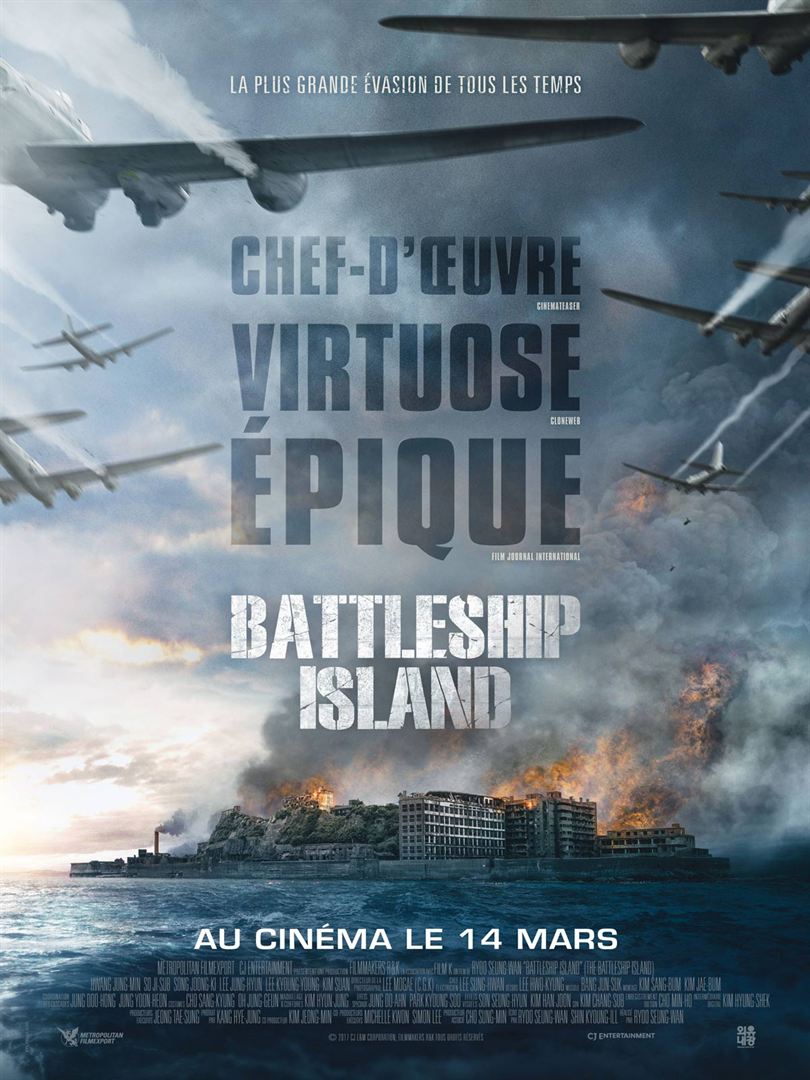

Pendant la Seconde guerre mondiale, des Coréens sont amenés de force sur l’île de Hashima, au large du Japon pour y travailler à la mine. Parmi eux, un clarinettiste et sa fille, un Coréen bagarreur, une femme de réconfort, un espion du mouvement d’indépendance infiltré pour libérer un vieux résistant.

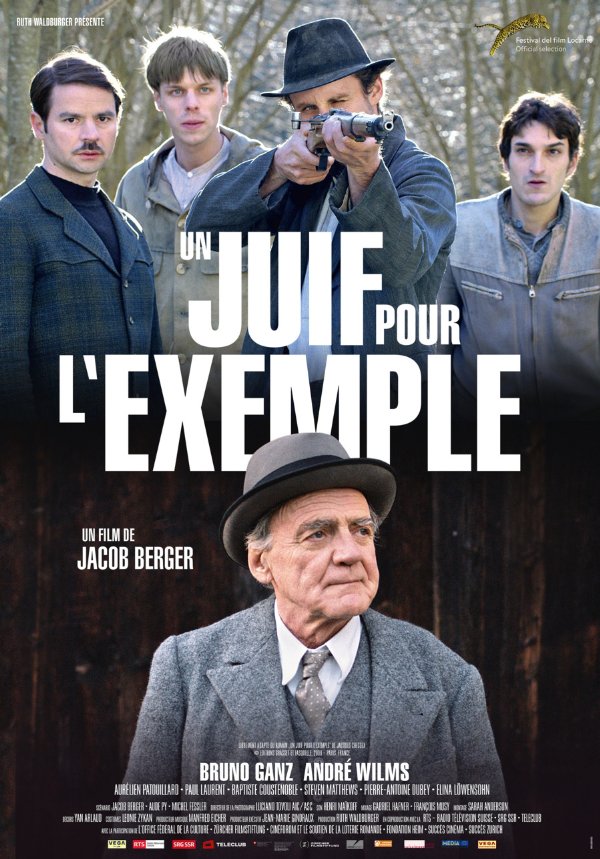

Pendant la Seconde guerre mondiale, des Coréens sont amenés de force sur l’île de Hashima, au large du Japon pour y travailler à la mine. Parmi eux, un clarinettiste et sa fille, un Coréen bagarreur, une femme de réconfort, un espion du mouvement d’indépendance infiltré pour libérer un vieux résistant. Au crépuscule de sa vie, le grand écrivain suisse Jacques Chessex se souvient.

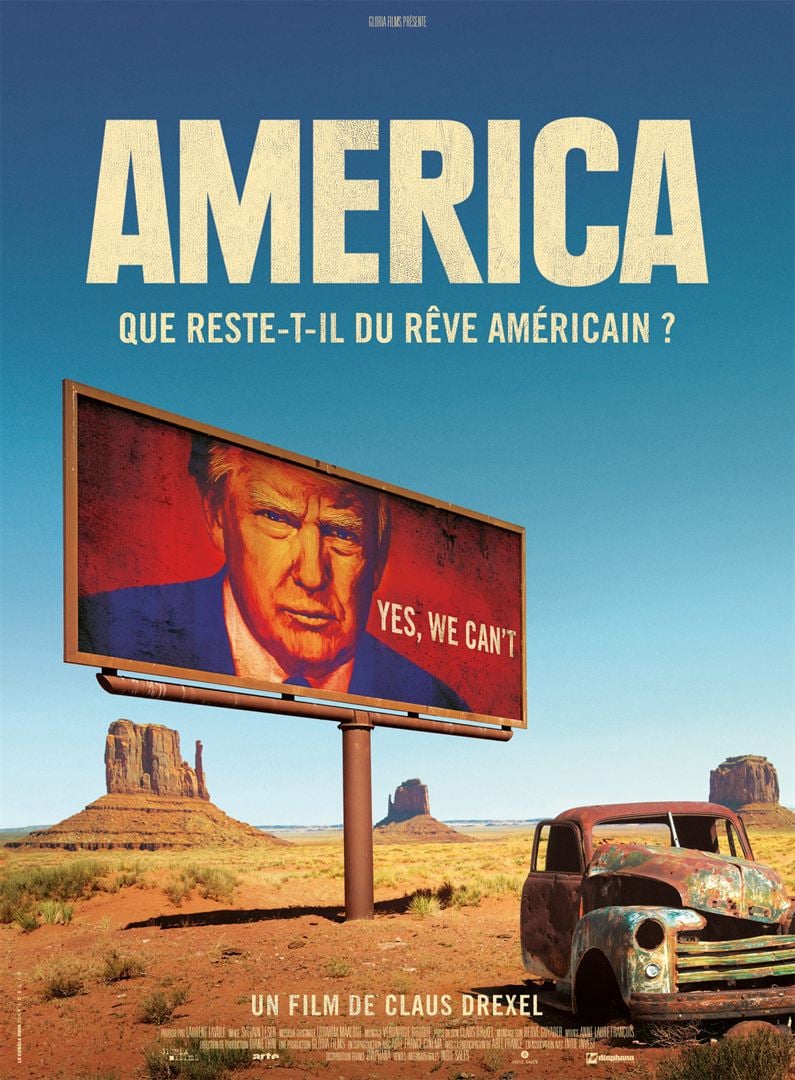

Au crépuscule de sa vie, le grand écrivain suisse Jacques Chessex se souvient. À la veille de l’élection de Donald Trump, en pleine campagne présidentielle américaine, Claus Drexel est allé poser sa caméra dans le désert de l’Arizona, un État qui, sauf en 1996, a depuis toujours porté ses suffrages sur le candidat du parti républicain. Au bord de la mythique route 66, dans la petite ville de Seligman, il a longuement interrogé ses habitants, des rednecks pauvres à la langue bien pendue, viscéralement attachés au deuxième amendement et volontiers favorable à Donald Trump. Son directeur de la photographie les filme dans des plans millimétrés.

À la veille de l’élection de Donald Trump, en pleine campagne présidentielle américaine, Claus Drexel est allé poser sa caméra dans le désert de l’Arizona, un État qui, sauf en 1996, a depuis toujours porté ses suffrages sur le candidat du parti républicain. Au bord de la mythique route 66, dans la petite ville de Seligman, il a longuement interrogé ses habitants, des rednecks pauvres à la langue bien pendue, viscéralement attachés au deuxième amendement et volontiers favorable à Donald Trump. Son directeur de la photographie les filme dans des plans millimétrés. Pauline et ses deux filles déménagement. Elles s’installent dans une bâtisse lugubre, parcourue de courants d’air, au milieu de nulle part. Soudain, la camionnette qui les avait doublées sur la route, déboule. En sortent deux psychopathes : un ogre aussi violent qu’idiot, un travesti sanguinaire. Commence pour les trois femmes une interminable nuit d’horreur.

Pauline et ses deux filles déménagement. Elles s’installent dans une bâtisse lugubre, parcourue de courants d’air, au milieu de nulle part. Soudain, la camionnette qui les avait doublées sur la route, déboule. En sortent deux psychopathes : un ogre aussi violent qu’idiot, un travesti sanguinaire. Commence pour les trois femmes une interminable nuit d’horreur. Alors que l’URSS jette ses derniers feux, la petite Vera étouffe entre un père alcoolique et une mère dépassée, sur les bords sinistres de la mer d’Azov, dans la ville ukrainienne de Jdanov (aujourd’hui rebaptisé Marioupol). Elle y fait les quatre cents coups avec sa meilleure amie, danse, fume, sort avec des garçons. Quand elle tombe amoureuse du beau Sergueï, elle veut qu’il s’installe avec elle chez ses parents. Mais l’exiguïté des lieux et la médiocrité de ses habitants auront vite raison de ses sentiments.

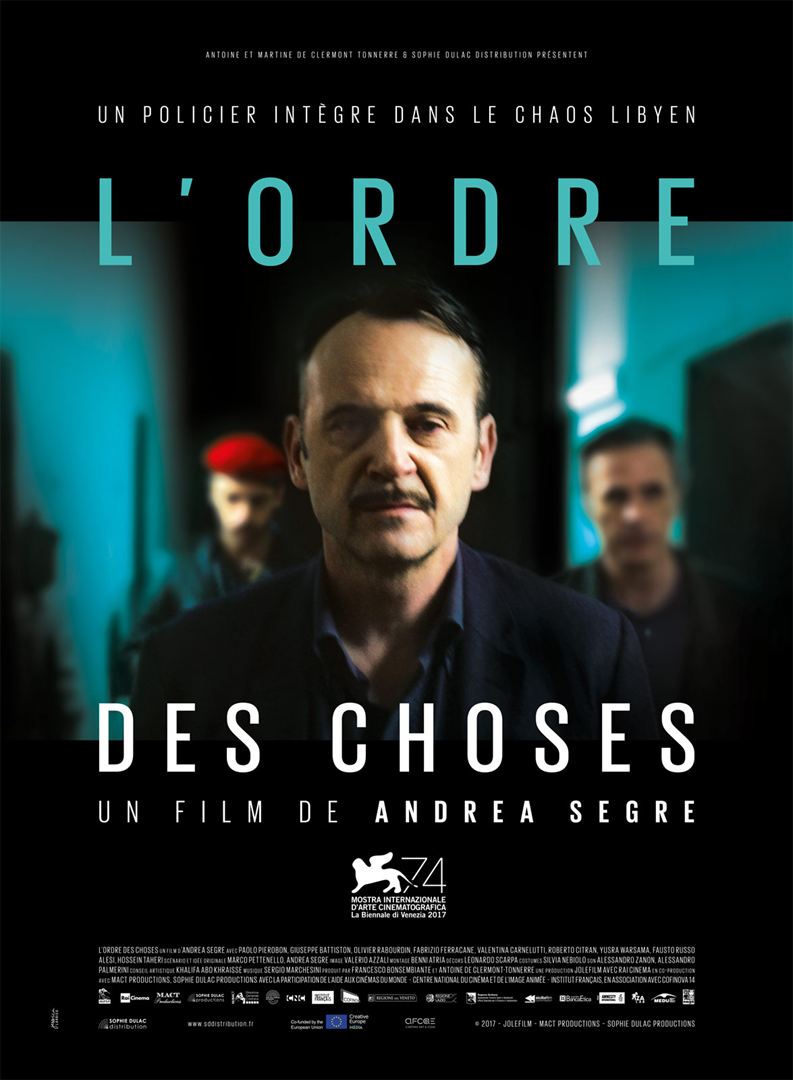

Alors que l’URSS jette ses derniers feux, la petite Vera étouffe entre un père alcoolique et une mère dépassée, sur les bords sinistres de la mer d’Azov, dans la ville ukrainienne de Jdanov (aujourd’hui rebaptisé Marioupol). Elle y fait les quatre cents coups avec sa meilleure amie, danse, fume, sort avec des garçons. Quand elle tombe amoureuse du beau Sergueï, elle veut qu’il s’installe avec elle chez ses parents. Mais l’exiguïté des lieux et la médiocrité de ses habitants auront vite raison de ses sentiments. Corrado Rinaldi, un policier italien, est missionné en Libye pour négocier avec ce qu’il y reste d’autorités étatiques – un seigneur de la guerre responsable d’un centre de rétention, un militaire qui dirige les gardes-côtes libyens – la régulation des flux migratoires vers l’Europe. Ce fonctionnaire rigoureux et méthodique voit bientôt ses convictions se fissurer à la rencontre de Suada, une réfugiée somalienne, en route vers la Finlande, dont le frère vient de mourir dans de mystérieuses circonstances.

Corrado Rinaldi, un policier italien, est missionné en Libye pour négocier avec ce qu’il y reste d’autorités étatiques – un seigneur de la guerre responsable d’un centre de rétention, un militaire qui dirige les gardes-côtes libyens – la régulation des flux migratoires vers l’Europe. Ce fonctionnaire rigoureux et méthodique voit bientôt ses convictions se fissurer à la rencontre de Suada, une réfugiée somalienne, en route vers la Finlande, dont le frère vient de mourir dans de mystérieuses circonstances.