Un auteur norvégien à succès, Karl Ove Knausgård, a raconté dans son autobiographie l’année qu’il est allé passer au-delà du cercle polaire pour y enseigner dans une école élémentaire. Il y raconte la découvert d’une terre inhospitalière, ses difficultés à s’y faire accepter par ses élèves et par leurs parents, la solitude et le froid de la nuit polaire, la splendeur des aurores boréales, les liens d’amitié qui se sont lentement noués avec les mêmes habitants.

Un auteur norvégien à succès, Karl Ove Knausgård, a raconté dans son autobiographie l’année qu’il est allé passer au-delà du cercle polaire pour y enseigner dans une école élémentaire. Il y raconte la découvert d’une terre inhospitalière, ses difficultés à s’y faire accepter par ses élèves et par leurs parents, la solitude et le froid de la nuit polaire, la splendeur des aurores boréales, les liens d’amitié qui se sont lentement noués avec les mêmes habitants.

C’est quasiment la même histoire que raconte Samuel Collardey dans son dernier film. Ses précédents étaient déjà basés sur le même principe. Faire tourner dans leur propre environnement des acteurs amateurs : un employé de ferme dans L’Apprenti, un pêcheur dans Tempête.

Ici l’action se déroule au Groenland. Samuel Collardey, qui fut chef opérateur avant de passer à la réalisation, en filme longuement les paysages majestueux. On ne saurait le lui reprocher tant ils sont grandioses. Mais ses séquences tirent parfois un peu trop son film vers le documentaire. Son héros, Anders Hvidegaard dans son propre rôle, est un géant danois taciturne qui refuse le destin tout tracé qui l’attend dans une grande exploitation agricole du Jutland qu’il est censé reprendre à la mort de ses parents. Il veut du dépaysement. On lui propose un poste tranquille à Nuuk (l’ancienne Godthab), la capitale du Groënland ; il préfère Tiniteqilaaq un village d’une centaine d’âmes dans une des régions les plus froides du pays.

Une année polaire est un film attachant dont le scénario, prévisible, se laisse aisément deviner à sa seule bande annonce. Après avoir été chahuté par ses élèves et tenu à bout de gaffe par ses parents, le gentil Anders réussira à s’en rapprocher. Rien ne vient enrichir cette trame bien pauvre. Ni amourette avec une jeune fille du village, ni querelle avec un Inuit pris d’alcool, tout juste un blizzard qui oblige nos gentils personnages à construire un igloo de fortune durant une chasse à l’ours. À force de filmer des paysages grandioses, Samuel Collardey oublie de raconter une histoire et de donner de l’étoffe à ses personnages.

Si les sonorités du Kalaallisut vous envoûtent et si vous aimez voir courir des Inuits tout nus sur l’inlandsis, je vous conseille plutôt Atanarjuat, la légende de l’homme rapide de Zacharias Kunuk ou Le Voyage au Groenland, le film désopilant de Sébastien Betbeder.

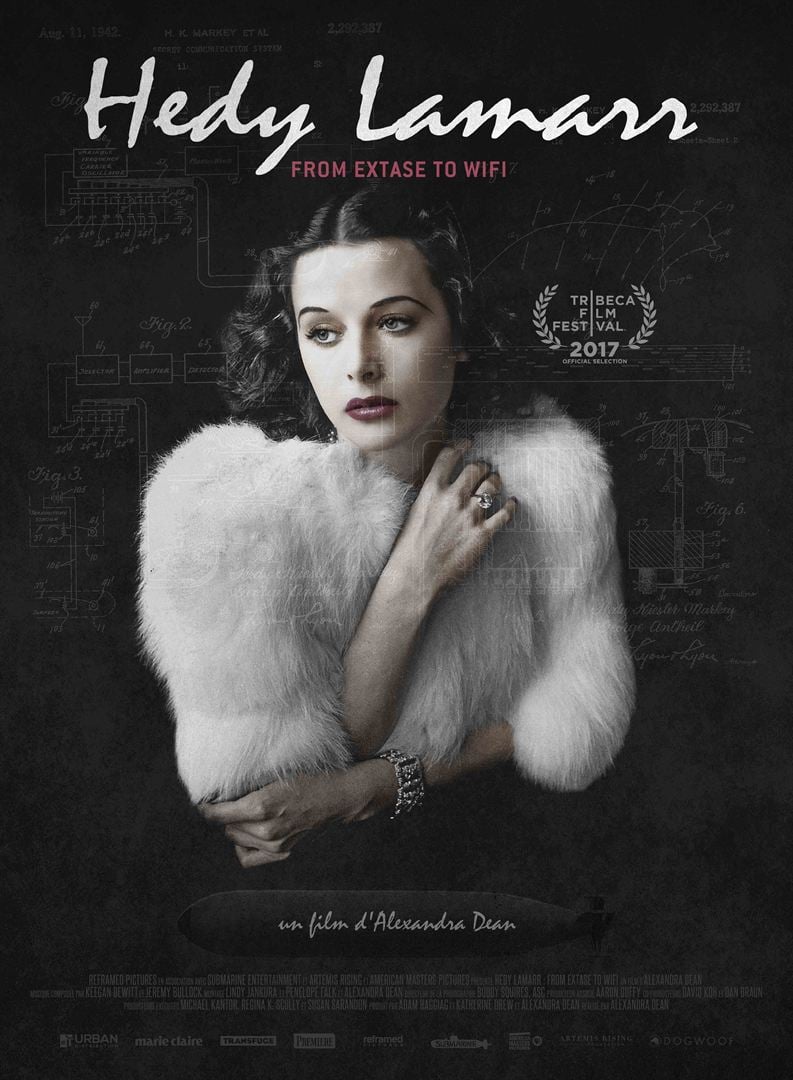

Hedy Lamarr née Hedwig Kiesler (1914-2000) a eu une vie hors du commun. Sa beauté stupéfiante a ouvert à cette jeune Autrichienne les portes des studios du cinéma où elle fit une entrée fracassante en jouant nue dans Extase (1933) et en y simulant un orgasme. D’origine juive, elle prend rapidement la poudre d’escampette vers l’Angleterre puis vers les États-Unis où Louis B. Mayer la recrute. Elle tourne sous la direction des plus grands : King Vidor, Victor Fleming, Richard Thorpe, Cecil B. DeMille (qui lui donne dans Samson et Dalila en 1949 son rôle le plus célèbre).

Hedy Lamarr née Hedwig Kiesler (1914-2000) a eu une vie hors du commun. Sa beauté stupéfiante a ouvert à cette jeune Autrichienne les portes des studios du cinéma où elle fit une entrée fracassante en jouant nue dans Extase (1933) et en y simulant un orgasme. D’origine juive, elle prend rapidement la poudre d’escampette vers l’Angleterre puis vers les États-Unis où Louis B. Mayer la recrute. Elle tourne sous la direction des plus grands : King Vidor, Victor Fleming, Richard Thorpe, Cecil B. DeMille (qui lui donne dans Samson et Dalila en 1949 son rôle le plus célèbre). Savez-vous ce qu’est le polyamour ? Le terme nous vient de l’américain polyamory – parfois traduit polyamorie. Il se répand avec le livre

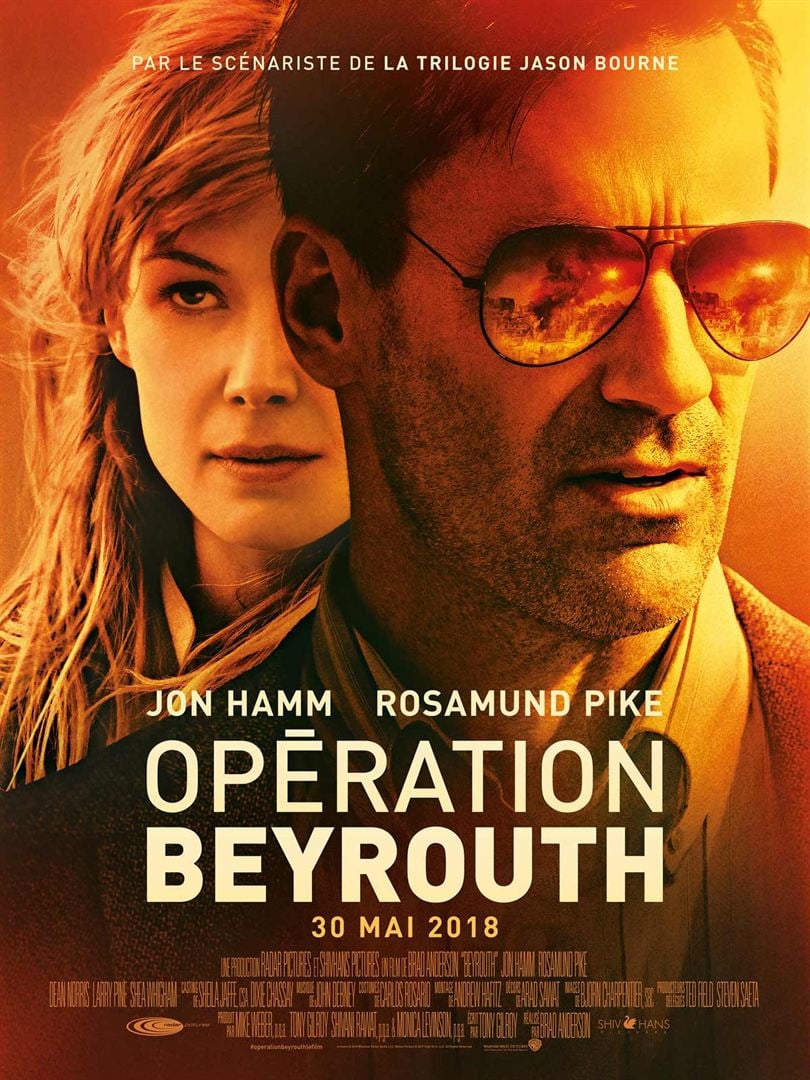

Savez-vous ce qu’est le polyamour ? Le terme nous vient de l’américain polyamory – parfois traduit polyamorie. Il se répand avec le livre  1972. Mason Silkes (Jon Hamm) est un diplomate promis à un brillant avenir. Ministre-conseiller à l’ambassade américaine à Beyrouth, il reçoit avec sa femme Nicole (Leila Beikhti) et son fils adoptif Karim tout le gratin libanais dans sa belle résidence. Mais un groupe terroriste tue Nicole et kidnappe Karim.

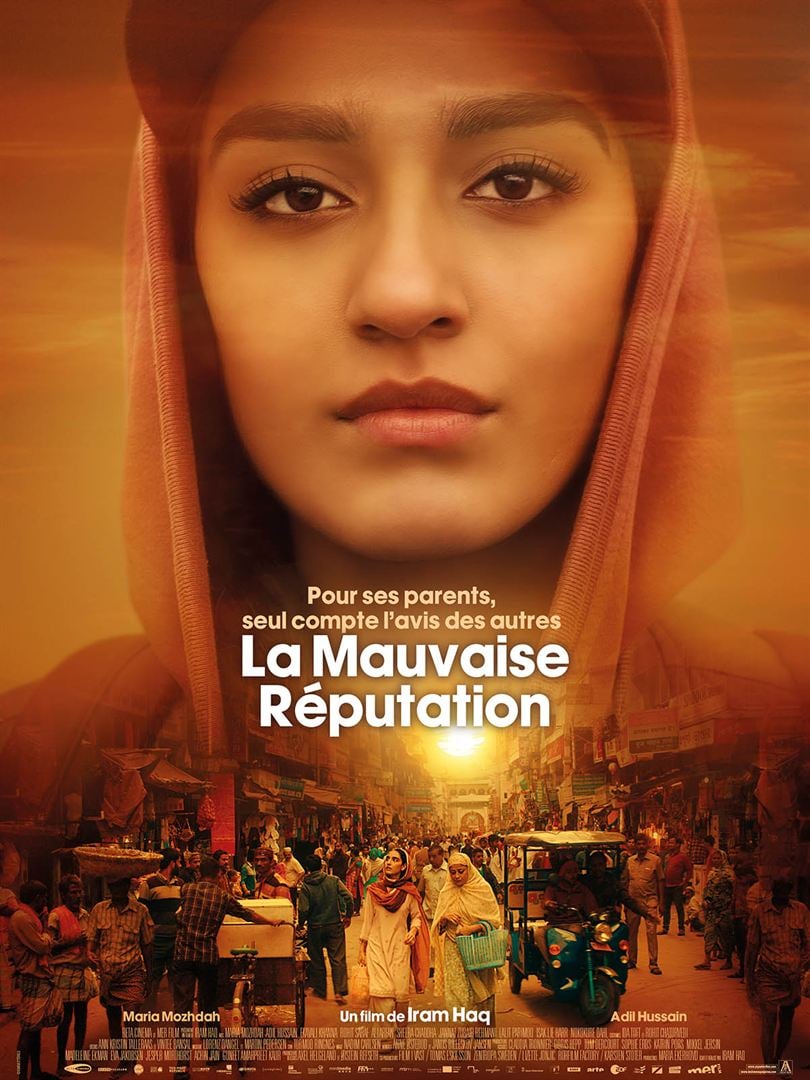

1972. Mason Silkes (Jon Hamm) est un diplomate promis à un brillant avenir. Ministre-conseiller à l’ambassade américaine à Beyrouth, il reçoit avec sa femme Nicole (Leila Beikhti) et son fils adoptif Karim tout le gratin libanais dans sa belle résidence. Mais un groupe terroriste tue Nicole et kidnappe Karim. Nisha a seize ans. D’origine pakistanaise, elle vit en Norvège avec son père qui s’est sacrifié pour donner à ses enfants l’espoir d’une vie meilleure, sa mère, son frère aîné qui rêve de faire des études de médecine et sa sœur cadette qui n’est pas encore sortie de l’enfance. Nisha a les loisirs ordinaires des adolescentes norvégiennes de son âge : elle joue au basket, envoie des SMS, flirte avec des garçons… Mais ses parents, soucieux de « ce que les gens disent » (pour traduire mot à mot le titre norvégien), surveillent étroitement l’éducation de leur fille. Tout bascule quand le père de Nisha la surprend dans sa chambre en compagnie d’un garçon.

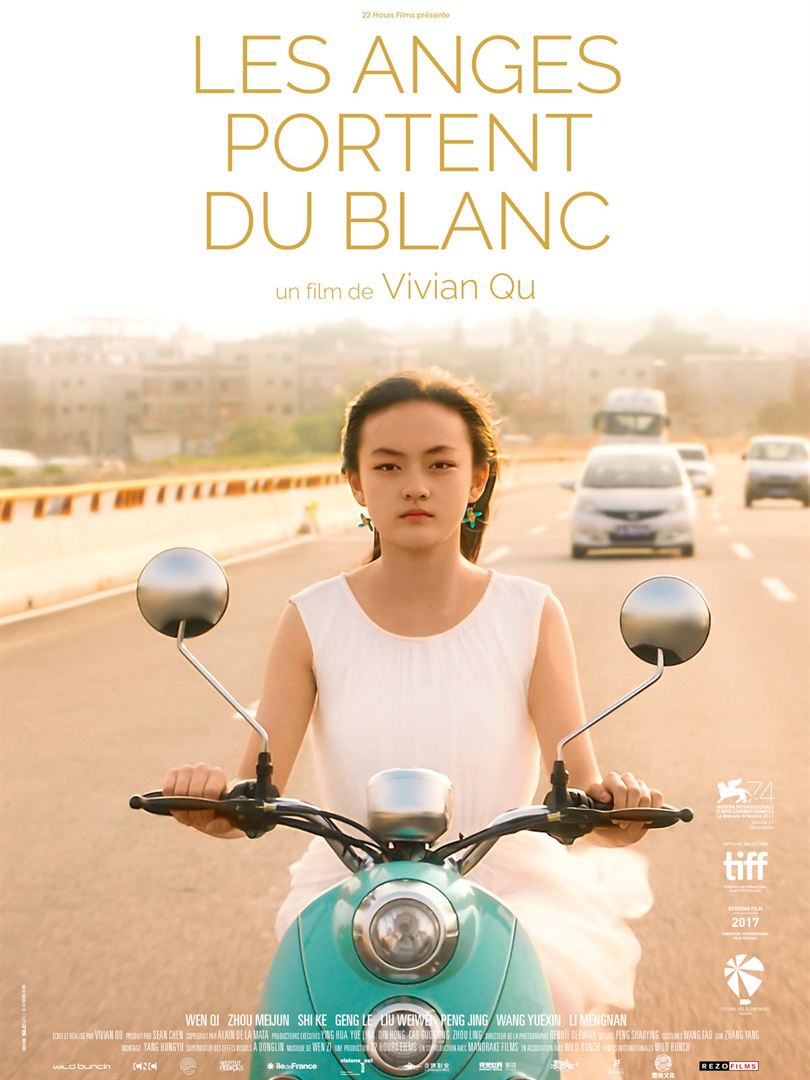

Nisha a seize ans. D’origine pakistanaise, elle vit en Norvège avec son père qui s’est sacrifié pour donner à ses enfants l’espoir d’une vie meilleure, sa mère, son frère aîné qui rêve de faire des études de médecine et sa sœur cadette qui n’est pas encore sortie de l’enfance. Nisha a les loisirs ordinaires des adolescentes norvégiennes de son âge : elle joue au basket, envoie des SMS, flirte avec des garçons… Mais ses parents, soucieux de « ce que les gens disent » (pour traduire mot à mot le titre norvégien), surveillent étroitement l’éducation de leur fille. Tout bascule quand le père de Nisha la surprend dans sa chambre en compagnie d’un garçon. Mia travaille dans un petit hôtel à moitié vide d’une station balnéaire chinoise. Une nuit, un homme s’enregistre avec deux jeunes filles. Il loue deux chambres, s’installe dans la première et les deux filles dans la seconde. Mais grâce aux caméras de surveillance, Mia découvre qu’il les rejoint nuitamment et enregistre la scène sur son téléphone portable.

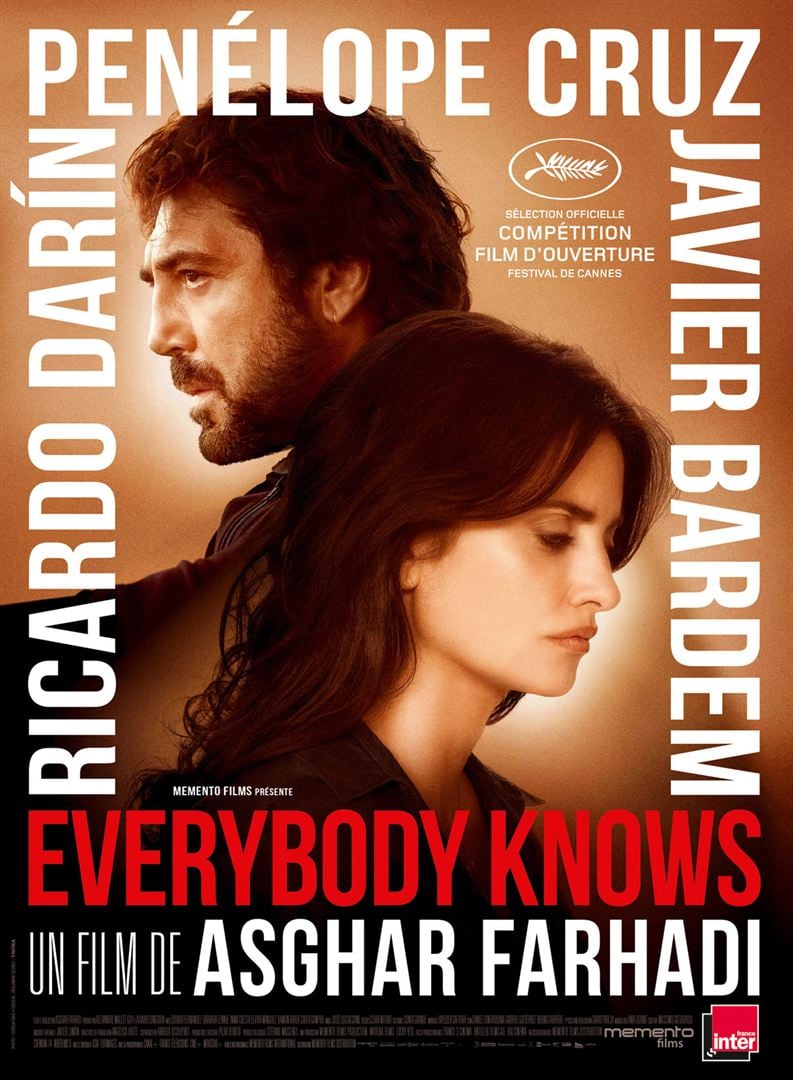

Mia travaille dans un petit hôtel à moitié vide d’une station balnéaire chinoise. Une nuit, un homme s’enregistre avec deux jeunes filles. Il loue deux chambres, s’installe dans la première et les deux filles dans la seconde. Mais grâce aux caméras de surveillance, Mia découvre qu’il les rejoint nuitamment et enregistre la scène sur son téléphone portable. Laura (Penelope Cruz) a émigré en Argentine pour y épouser Alejandro (Ricardo Darin). Elle revient en Espagne avec ses deux enfants pour le mariage de sa sœur. Elle y retrouve, dans la joie des festivités toute sa famille ainsi que Paco (Javier Bardem) son amour de jeunesse, qui a repris l’exploitation viticole familiale.

Laura (Penelope Cruz) a émigré en Argentine pour y épouser Alejandro (Ricardo Darin). Elle revient en Espagne avec ses deux enfants pour le mariage de sa sœur. Elle y retrouve, dans la joie des festivités toute sa famille ainsi que Paco (Javier Bardem) son amour de jeunesse, qui a repris l’exploitation viticole familiale. Productrice de télé survoltée, Nathalie (Léa Drucker) pend la crémaillère de la belle maison qu’elle vient d’acquérir « à trente-cinq minutes de Paris à vol d’oiseau »… mais un peu plus en voiture. Autour d’elle, sa sœur Hélène, toujours prête à s’engager pour la cause des déshérités au risque de négliger ses proches, l’ex-mari d’Hélène, Castro (Jean-Pierre Bacri) dont le talk-show racoleur produit par Nathalie connaît une perte de popularité, son chauffeur (Kevin Azaïs), la fille de Castro et d’Hélène, Nina (Nina Meurisse) qui va publier un roman à clés où elle caricature ses parents, la nouvelle femme de Castro, Vanessa (Hélène Noguera), ancienne miss Météo rêvant de monter sur les planches, Jean-Paul (Frédéric Dupont), l’homme dont Hélène est depuis toujours amoureuse, Biggistar, une nouvelle star de YouTube, etc.

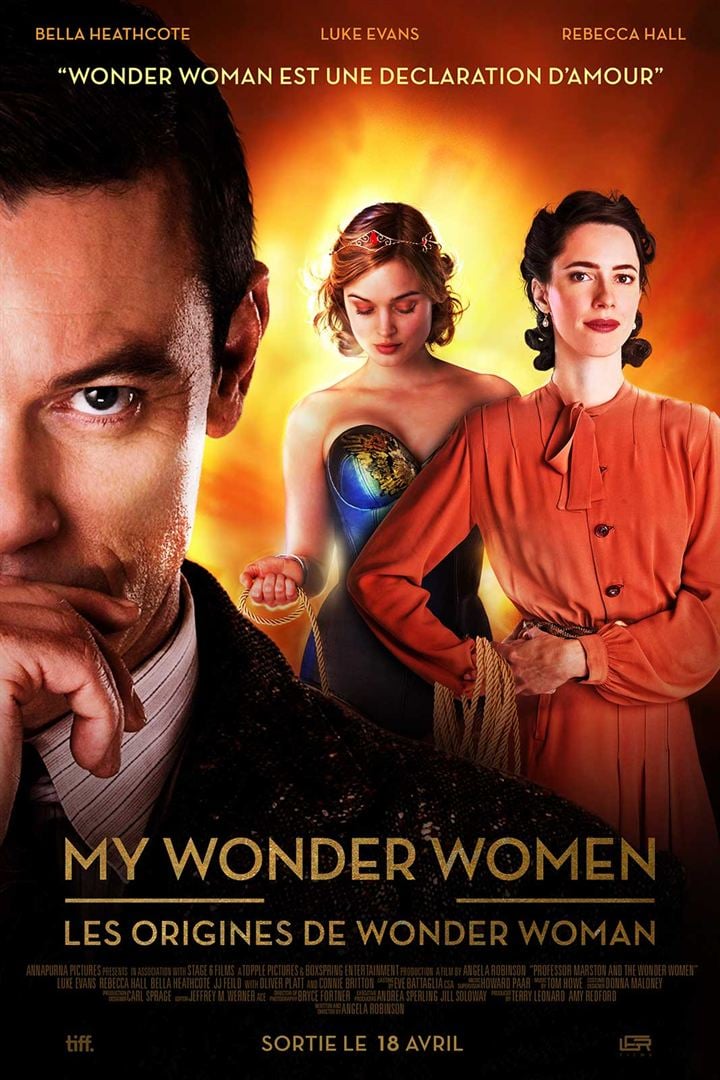

Productrice de télé survoltée, Nathalie (Léa Drucker) pend la crémaillère de la belle maison qu’elle vient d’acquérir « à trente-cinq minutes de Paris à vol d’oiseau »… mais un peu plus en voiture. Autour d’elle, sa sœur Hélène, toujours prête à s’engager pour la cause des déshérités au risque de négliger ses proches, l’ex-mari d’Hélène, Castro (Jean-Pierre Bacri) dont le talk-show racoleur produit par Nathalie connaît une perte de popularité, son chauffeur (Kevin Azaïs), la fille de Castro et d’Hélène, Nina (Nina Meurisse) qui va publier un roman à clés où elle caricature ses parents, la nouvelle femme de Castro, Vanessa (Hélène Noguera), ancienne miss Météo rêvant de monter sur les planches, Jean-Paul (Frédéric Dupont), l’homme dont Hélène est depuis toujours amoureuse, Biggistar, une nouvelle star de YouTube, etc. Récemment dévoilées par l’historienne américaine à Harvard Jill Lepore (The Secret History of Wonder Woman, 2014), la vie et l’oeuvre du professeur William Marston ont de quoi choquer les ligues de vertu. Dans l’entre-deux guerres, il enseignait avec sa femme Elizabeth – que la misogynie des temps avaient empêché de soutenir un PhD – la psychologie dans un collège de jeunes filles de la Côte Est. Le couple inventa le détecteur de mensonges en 1922. Pour les aider dans leurs recherches, William et Elizabeth recrutent et séduisent la jeune Olive Byrne, la nièce de Margaret Sanger, la fondatrice du féminisme moderne.

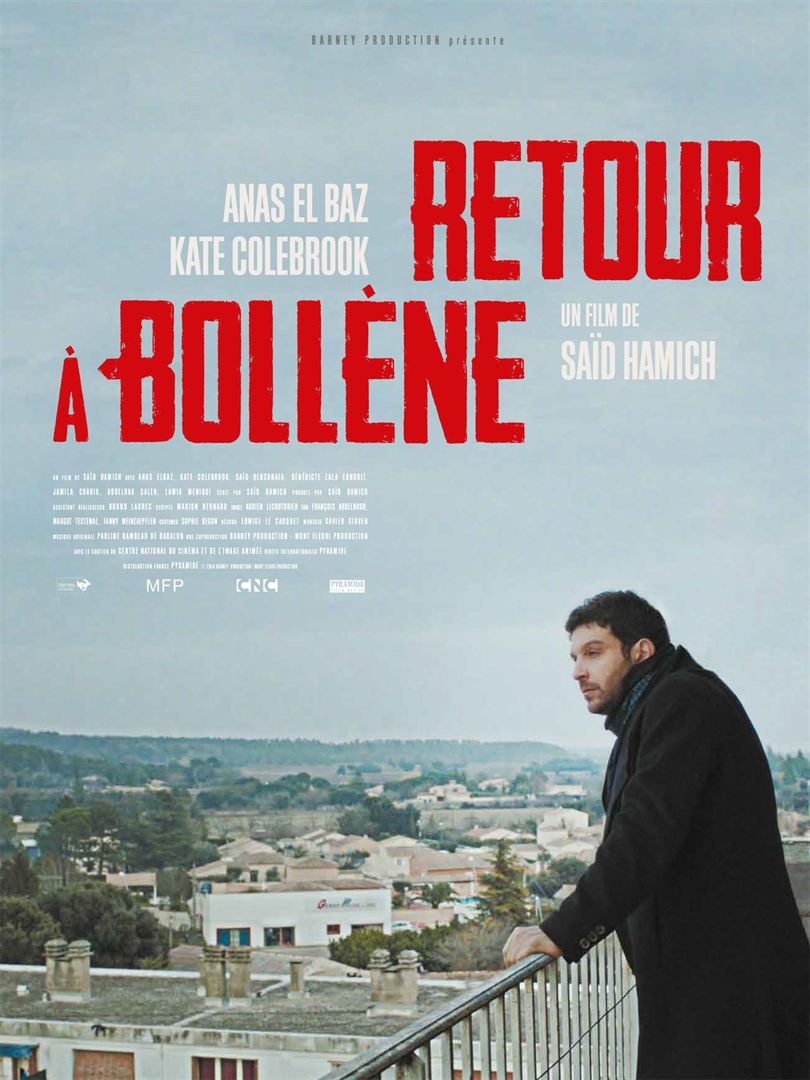

Récemment dévoilées par l’historienne américaine à Harvard Jill Lepore (The Secret History of Wonder Woman, 2014), la vie et l’oeuvre du professeur William Marston ont de quoi choquer les ligues de vertu. Dans l’entre-deux guerres, il enseignait avec sa femme Elizabeth – que la misogynie des temps avaient empêché de soutenir un PhD – la psychologie dans un collège de jeunes filles de la Côte Est. Le couple inventa le détecteur de mensonges en 1922. Pour les aider dans leurs recherches, William et Elizabeth recrutent et séduisent la jeune Olive Byrne, la nièce de Margaret Sanger, la fondatrice du féminisme moderne. Nassim est franco-marocain. Il a grandi à Bollène. Il est parti à Dubaï gagner sa vie dans la finance et épouser une Américaine.

Nassim est franco-marocain. Il a grandi à Bollène. Il est parti à Dubaï gagner sa vie dans la finance et épouser une Américaine.