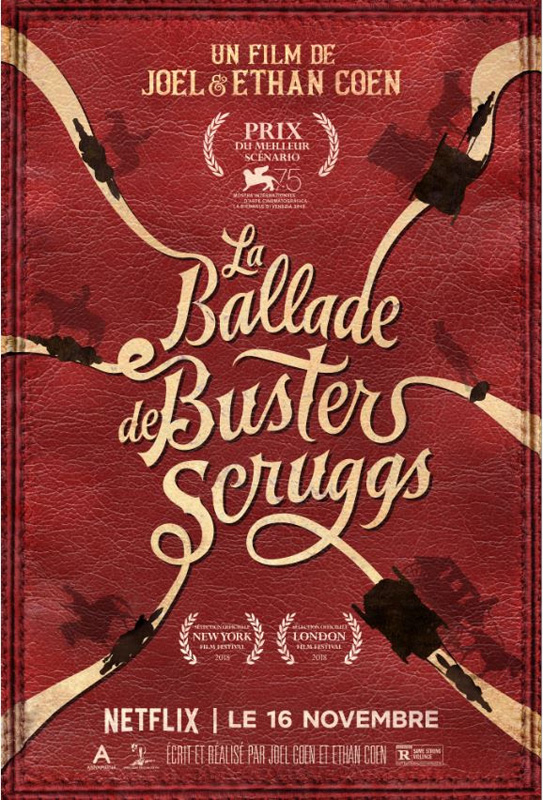

Annoncé au départ comme devant former une mini-série de six épisodes d’une heure chacun, La Ballade de Buster Scruggs est finalement un film à sketchs de deux heures. On y croise un as de la gâchette amateur de bel canto, un braqueur de banque malchanceux, un homme-tronc et son impresario, un chercheur d’or têtu, une jeune femme en route vers l’Oregon et cinq voyageurs dans une diligence.

Annoncé au départ comme devant former une mini-série de six épisodes d’une heure chacun, La Ballade de Buster Scruggs est finalement un film à sketchs de deux heures. On y croise un as de la gâchette amateur de bel canto, un braqueur de banque malchanceux, un homme-tronc et son impresario, un chercheur d’or têtu, une jeune femme en route vers l’Oregon et cinq voyageurs dans une diligence.

La soixantaine passée, les frères Coen se font rares. Leur célébrité remonte aux années 90 avec Barton Fink, Palme d’or à Cannes en 1991, et Fargo en 1997 ; mais elle ne se dément pas dans les années 2000 avec sans doute leur meilleur film No Country for Old men, Oscar du meilleur film et des meilleurs réalisateurs (au pluriel) en 2008. En revanche, on les voit moins depuis quelque temps : Inside Llewyn Davis remonte à 2013 et Ave, César !, leur dernier film au cinéma en 2016 était un échec.

On attendait beaucoup de leur collaboration avec Netflix – même si on pestait in petto de ne pas voir leur réalisation en salles. Une mini-série était annoncée ; finalement ce fut un film à sketchs annoncé dans un communiqué de presse plein d’humour : « Nous avons toujours aimé les films à sketchs, surtout les films italiens des années 1960, qui mettent côte à côte les œuvres de différents réalisateurs autour d’un même thème. Nous avons essayé de faire la même chose en écrivant un western à sketchs, dans l’espoir de s’entourer des meilleurs réalisateurs du moment. Par chance, ils ont tous les deux accepté de participer. »

À la différence des films italiens des années soixante qui agglutinaient des séquences très inégales, les six sketches de La Ballade de Buster Scruggs (ce titre renvoie en fait au premier sketch) frappent par leur homogénéité. On retrouve dans chacun le soin apporté à l’image, presque soyeuse, de la nature sauvage du Wild West, à l’interprétation qui rassemble quelques-unes des stars les plus connues de l’époque (James Franco, Liam Neeson, Brendan Gleeson…) et surtout cet humour noir si particulier qui distingue les films des frères Coen.

Comment le qualifier ? Même si la mort y a souvent maille à partir, il ne s’agit pas à proprement parler d’humour noir. Il ne s’agit pas non plus d’un humour cynique, grinçant ou sardonique à la Tarantino. Car il s’y glisse une part non négligeable de tendresse et de douceur.

La Ballade de Buster Scruggs se déguste gentiment, au rythme d’un cheval qui cheminerait au pas. Confortablement installé devant sa télévision, on peut, entre chaque épisode, interrompre sa vision pour aller faire autre chose. Plus de deux heures s’écoulent lestées de quelques pauses additionnelles. La Ballade de Buster Scruggs n’aura pas révolutionné le cinéma, mais aura fait passer un bon moment.

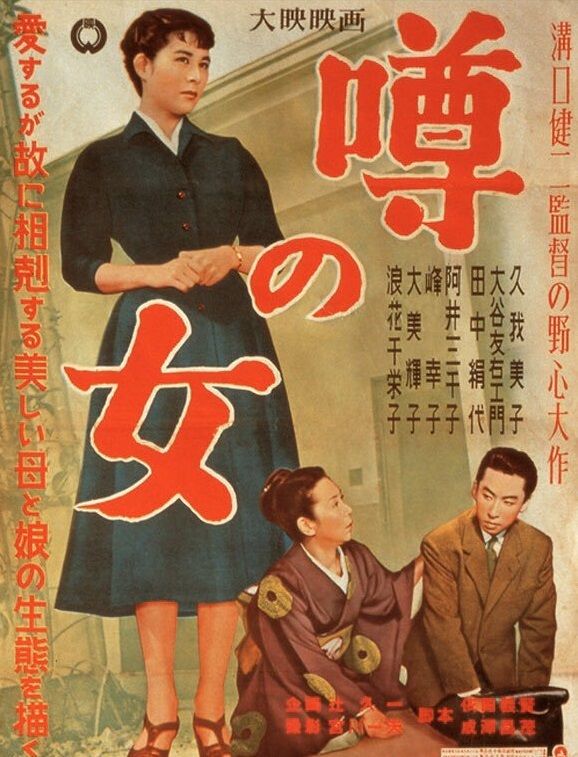

Une veuve dirige à Kyoto un okiya, une maison de plaisirs. Sa fille, partie vivre à Tokyo, est obligée d’en revenir après un chagrin d’amour. Un conflit de génération oppose les deux femmes qui tomberont sans le savoir amoureuses d’un même homme, le jeune médecin de l’okiya.

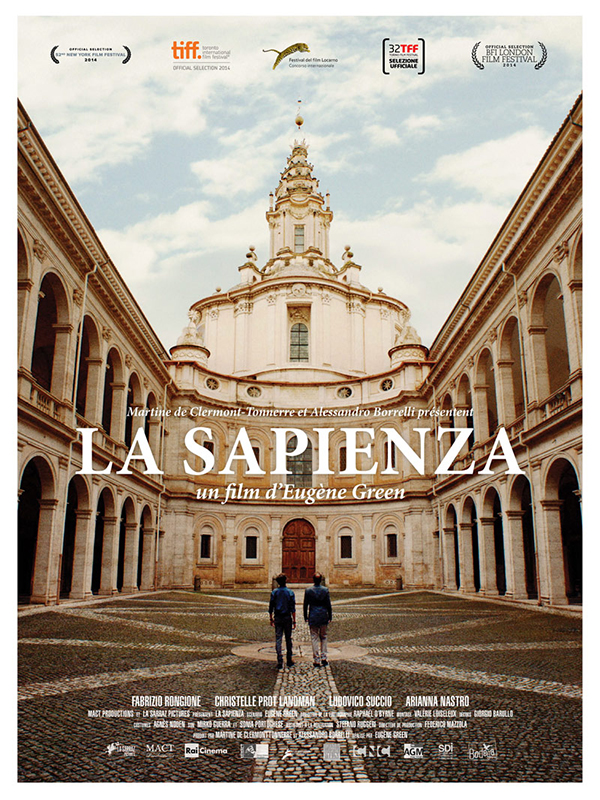

Une veuve dirige à Kyoto un okiya, une maison de plaisirs. Sa fille, partie vivre à Tokyo, est obligée d’en revenir après un chagrin d’amour. Un conflit de génération oppose les deux femmes qui tomberont sans le savoir amoureuses d’un même homme, le jeune médecin de l’okiya. Il y a deux façons de considérer La Sapienza d’Eugène Green.

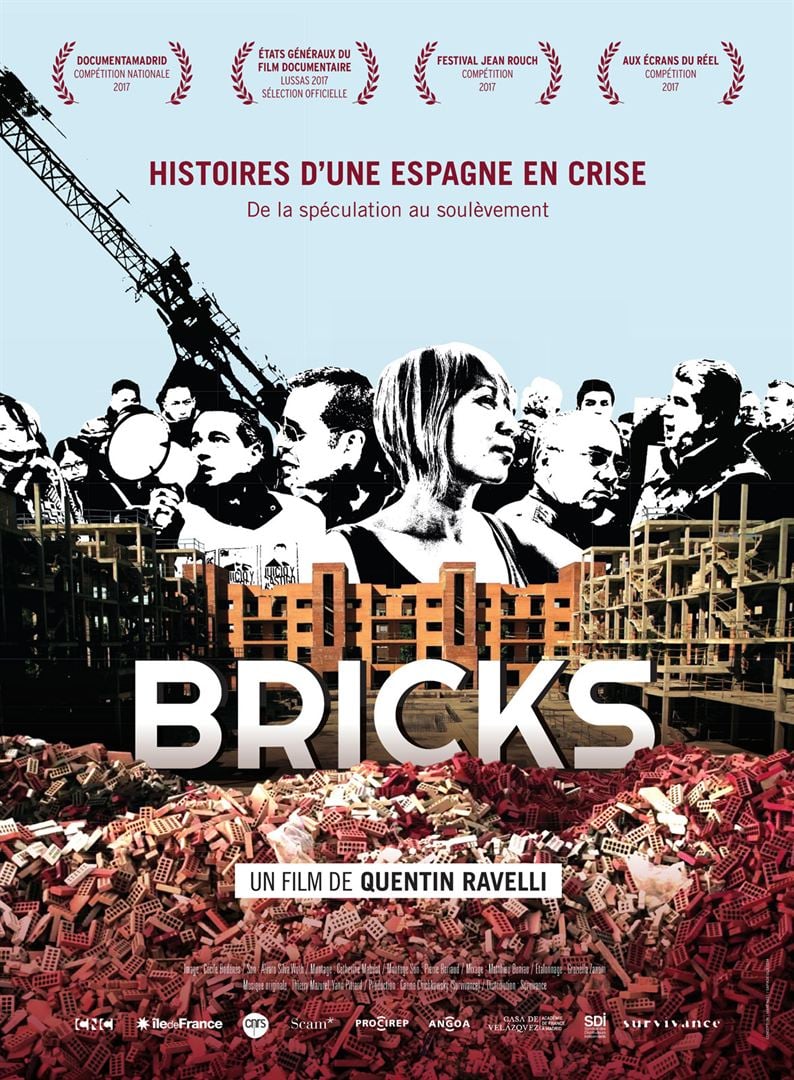

Il y a deux façons de considérer La Sapienza d’Eugène Green. La crise des subprimes en Espagne filmée de trois points de vue. Une usine de briques condamnée à détruire sa production faute de réussir à l’écouler. Une Équatorienne et sa fille menacée d’expulsion qui réussit, grâce à la solidarité des membres de la Plateforme des victimes du crédit, à obtenir l’annulation de sa dette immobilière. Les tentatives désespérées du maire d’une nouvelle ville, construite en plein boom économique mais quasi désaffectée suite à la crise, de lui donner un semblant de vie.

La crise des subprimes en Espagne filmée de trois points de vue. Une usine de briques condamnée à détruire sa production faute de réussir à l’écouler. Une Équatorienne et sa fille menacée d’expulsion qui réussit, grâce à la solidarité des membres de la Plateforme des victimes du crédit, à obtenir l’annulation de sa dette immobilière. Les tentatives désespérées du maire d’une nouvelle ville, construite en plein boom économique mais quasi désaffectée suite à la crise, de lui donner un semblant de vie. Dans la communauté juive orthodoxe de Brooklyn, Menashe vient de perdre sa femme. Il ne peut conserver la garde de son fils, Ruben, confié à la famille de son beau-frère, tant qu’il ne s’est pas remarié. Il s’insurge contre cette loi inique et obtient du rabbin le droit de passer une semaine avec son fils.

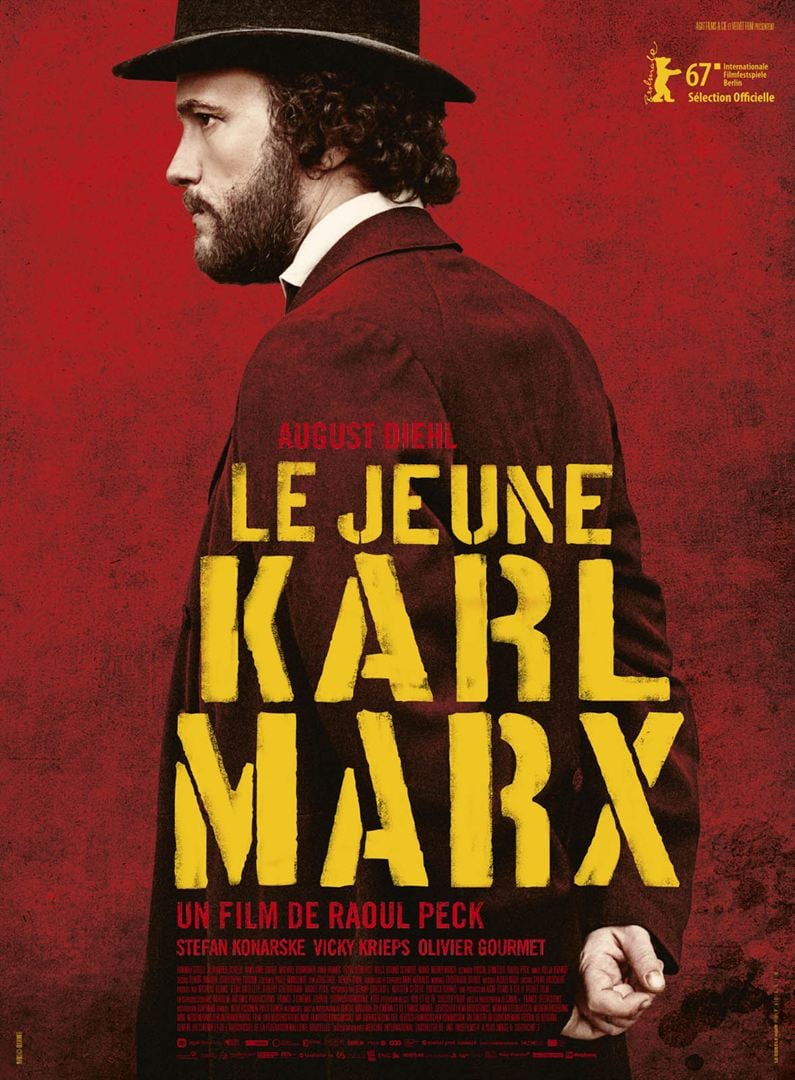

Dans la communauté juive orthodoxe de Brooklyn, Menashe vient de perdre sa femme. Il ne peut conserver la garde de son fils, Ruben, confié à la famille de son beau-frère, tant qu’il ne s’est pas remarié. Il s’insurge contre cette loi inique et obtient du rabbin le droit de passer une semaine avec son fils. En 1844, Karl Marx a vingt-six ans à peine. C’est un jeune homme fougueux dont les écrits contestataires lui valent d’être emprisonné dans les geôles allemandes. Il prend le chemin de l’exil avec sa jeune épouse Jenny et son enfant. À Paris il fait la connaissance de Friedrich Engels. Les deux hommes partagent la même révolte contre la misère des temps et le même désir de les changer par la force de leur pensée. Face aux autorités qui les persécutent, face à leurs compagnons de lutte dont ils ne partagent pas toujours les idées, ils créent ensemble les prémisses d’un parti communiste et en rédigent le manifeste.

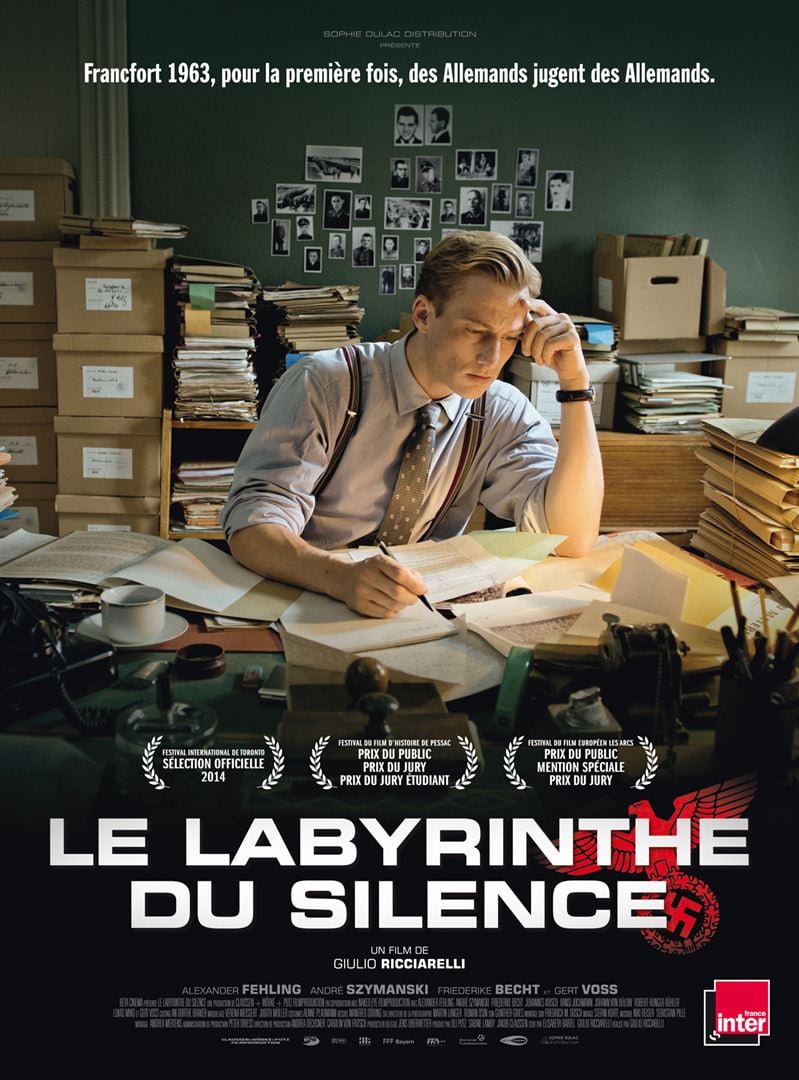

En 1844, Karl Marx a vingt-six ans à peine. C’est un jeune homme fougueux dont les écrits contestataires lui valent d’être emprisonné dans les geôles allemandes. Il prend le chemin de l’exil avec sa jeune épouse Jenny et son enfant. À Paris il fait la connaissance de Friedrich Engels. Les deux hommes partagent la même révolte contre la misère des temps et le même désir de les changer par la force de leur pensée. Face aux autorités qui les persécutent, face à leurs compagnons de lutte dont ils ne partagent pas toujours les idées, ils créent ensemble les prémisses d’un parti communiste et en rédigent le manifeste. À Francfort, à la fin des années cinquante, un jeune procureur enquête sur les crimes contre l’humanité commis à Auschwitz. Dix ans après le procès de Nuremberg, c’est la première fois que la justice allemande accepte de regarder son passé en face.

À Francfort, à la fin des années cinquante, un jeune procureur enquête sur les crimes contre l’humanité commis à Auschwitz. Dix ans après le procès de Nuremberg, c’est la première fois que la justice allemande accepte de regarder son passé en face. Eggsy (Taron Eggerton), le jeune Londonien sorti du ruisseau par l’élégant Harry Hart (Colin Forth), lui a succédé au sein de Kingsman, un club britannique très secret chargé de défendre la paix dans le monde.

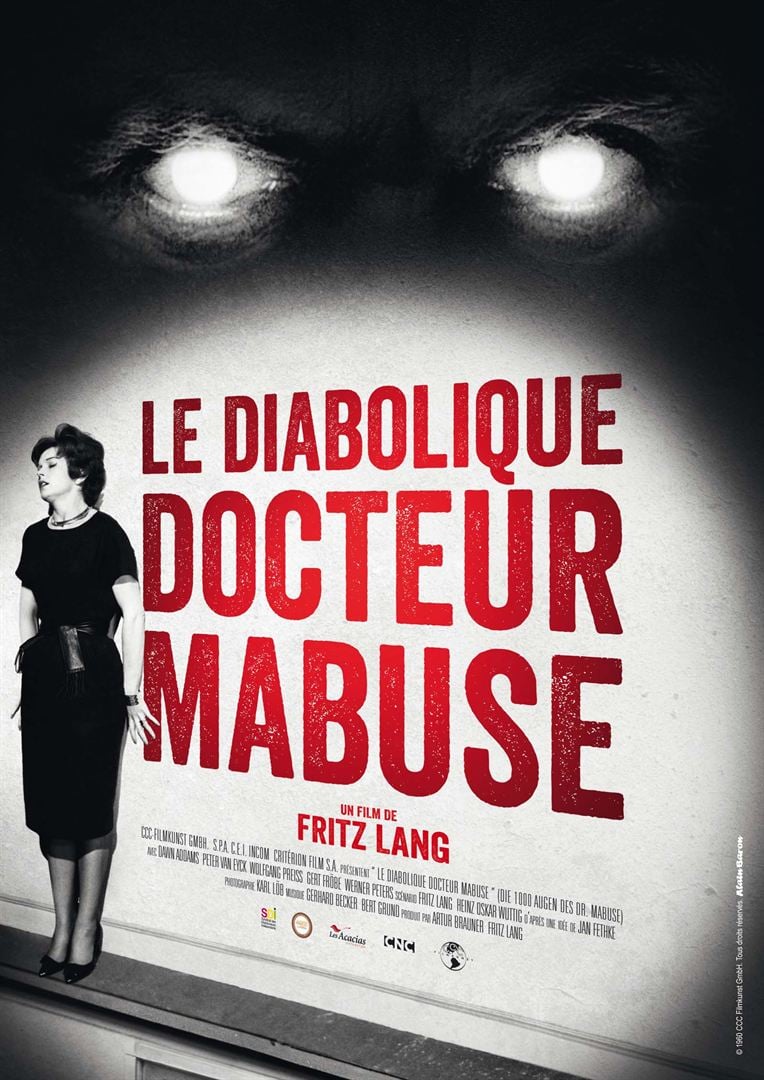

Eggsy (Taron Eggerton), le jeune Londonien sorti du ruisseau par l’élégant Harry Hart (Colin Forth), lui a succédé au sein de Kingsman, un club britannique très secret chargé de défendre la paix dans le monde. Un journaliste est tué dans un taxi à Berlin. L’inspecteur Kras (Gert Fröbe) mène l’enquête grâce aux indications, pas toujours très claires, de Cornelius, un voyant aveugle. Ses indications le mènent à l’hôtel Luxor que les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale avaient truffé de caméras. S’y trouvent un riche industriel américain, une femme dépressive poursuivie par son mari jaloux et un soi-disant agent d’assurances au comportement louche.

Un journaliste est tué dans un taxi à Berlin. L’inspecteur Kras (Gert Fröbe) mène l’enquête grâce aux indications, pas toujours très claires, de Cornelius, un voyant aveugle. Ses indications le mènent à l’hôtel Luxor que les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale avaient truffé de caméras. S’y trouvent un riche industriel américain, une femme dépressive poursuivie par son mari jaloux et un soi-disant agent d’assurances au comportement louche. Par leur intelligence et leur capacité de méditation, une population de géants pacifiques, les Draags, domine la planète Ygam. Ils en ont relégué les minuscules Oms, réduisant quelques uns au statut d’animal de compagnie, pourchassant les autres dans les franges les plus reculées de la planète.

Par leur intelligence et leur capacité de méditation, une population de géants pacifiques, les Draags, domine la planète Ygam. Ils en ont relégué les minuscules Oms, réduisant quelques uns au statut d’animal de compagnie, pourchassant les autres dans les franges les plus reculées de la planète.