Geneviève (Marianne Basler) est une immense actrice de théâtre. Mère aimante, inquiète de la santé fragile de son fils, elle se désintéresse d’Andromaque, la pièce de Racine qu’elle répète avec André, son mari. Elle prend soudainement la décision de l’abandonner et de céder sa place à Isabelle (Fabienne Babe), une actrice qui entretient aussi, sans s’en cacher, une affaire avec André. Geneviève part avec son fils en Provence dans son village natal où elle retrouve de vieux amis perdus de vue : une ancienne camarade d’école, un amour de jeunesse devenu prêtre après leur rupture.

Geneviève (Marianne Basler) est une immense actrice de théâtre. Mère aimante, inquiète de la santé fragile de son fils, elle se désintéresse d’Andromaque, la pièce de Racine qu’elle répète avec André, son mari. Elle prend soudainement la décision de l’abandonner et de céder sa place à Isabelle (Fabienne Babe), une actrice qui entretient aussi, sans s’en cacher, une affaire avec André. Geneviève part avec son fils en Provence dans son village natal où elle retrouve de vieux amis perdus de vue : une ancienne camarade d’école, un amour de jeunesse devenu prêtre après leur rupture.

Paul Vecchiali a quatre-vingt dix ans. Ce polytechnicien réalise des films depuis près de soixante ans. Lorsque je suis arrivé à Paris, le bac en poche, à l’été 1988, le tout premier film que je suis allé voir dans une petite salle du Quartier latin, près de mon pensionnat, était de lui. La productivité de Paul Vecchiali n’a cessé de s’accélérer avec le temps : Un soupçon d’amour est son neuvième film en dix ans.

Cette splendide vitalité mérite le respect. Mais elle ne justifie pas l’indulgence coupable des critiques plutôt positives que j’ai lues en me pinçant dans Le Monde, Télérama ou Première – qui, lecteur fidèle, vous l’aurez compris, constituent ma sainte trinité cinématographique.

Un soupçon d’amour porte un joli titre qui peut renvoyer, selon comment on le lit, à la suspicion ou, au contraire, à un sentiment à peine ébauché. Mais c’est bien là la seule qualité d’un film qui, au demeurant, ne joue pas sur cette ambiguïté.

Car Un soupçon d’amour est un film calamiteux, mal écrit, mal joué, mal monté. Dès son générique, qui n’est pas vintage mais simplement démodé, on flaire le naufrage. On y lit dans chaque plan l’absence criante de budget. Les trois quarts des scènes ont été tournées sur la terrasse et dans le jardin de la maison du réalisateur, retiré à Plan de la Tour dans le Var. Marianne Basler (que Vecchiali avait lancée en 1985) et Fabienne Babe font, sans doute encore, aux yeux du nonagénaire, figure de jeunes premières ; mais elles se ridiculisent en plume et froufrou dans un numéro de music hall mal dansé.

L’histoire d’Un soupçon d’amour déroule le fil paresseux d’un badinage pour troisième âge avant de se révéler dans son dernier plan d’une cruauté dramatique. Mais ce coup de théâtre vient bien trop tard.

J’étais seul dans la salle quand j’ai vu Un soupçon d’amour. La faute à la désaffection post-confinement qui frappe en ce moment les cinémas ? Ou au manque d’intérêt du film qui, à bon droit, a fait fuir les spectateurs et qui aurait dû me faire fuir aussi ?

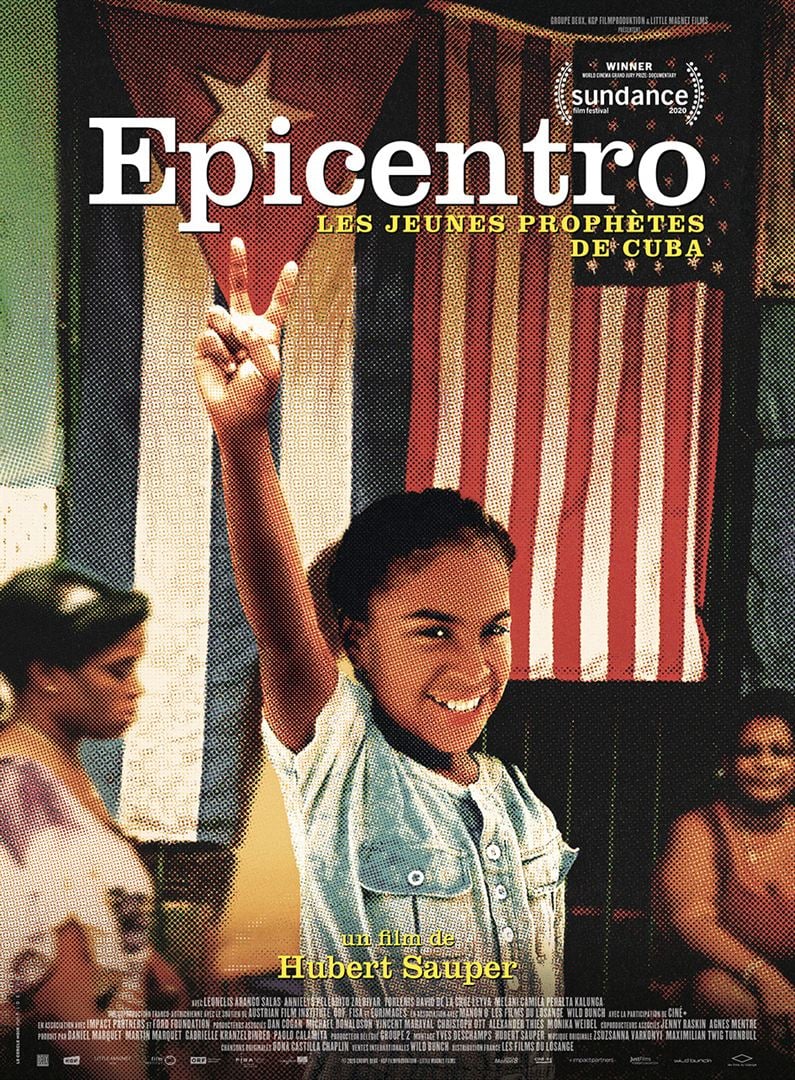

Epicentro est une plongée immersive dans La Havane, la capitale cubaine, sur les pas de ses habitants, à la fin de l’ère castriste.

Epicentro est une plongée immersive dans La Havane, la capitale cubaine, sur les pas de ses habitants, à la fin de l’ère castriste. Frédéric (Jonathan Cohen) et Claire (Marina Foïs) forment un couple aussi original que soudé. Claire est une immense pianiste qui court les récitals, aussi douée pour son art qu’incapable de s’assumer dans la vie quotidienne. Frédéric est devenu au fil du temps son agent, son garde du corps, son homme à tout faire, prenant en charge les moindres détails de la vie quotidienne de Claire.

Frédéric (Jonathan Cohen) et Claire (Marina Foïs) forment un couple aussi original que soudé. Claire est une immense pianiste qui court les récitals, aussi douée pour son art qu’incapable de s’assumer dans la vie quotidienne. Frédéric est devenu au fil du temps son agent, son garde du corps, son homme à tout faire, prenant en charge les moindres détails de la vie quotidienne de Claire. Eva (Itsaso Arana, des faux airs de Valérie Donzelli) a trente-trois ans. Elle a décidé de passer le mois d’août à Madrid, dans l’appartement surchauffé que lui prête un ami. La capitale est désertée, la canicule ayant fait fuir les Madrilènes et les touristes. Eva déambule sans but et noue au fil des jours et des rencontres des amitiés éphémères.

Eva (Itsaso Arana, des faux airs de Valérie Donzelli) a trente-trois ans. Elle a décidé de passer le mois d’août à Madrid, dans l’appartement surchauffé que lui prête un ami. La capitale est désertée, la canicule ayant fait fuir les Madrilènes et les touristes. Eva déambule sans but et noue au fil des jours et des rencontres des amitiés éphémères. Maxime (Niels Schneider) vient passer quelques jours dans le Vaucluse chez son cousin François (Vincent Macaigne). Mais François étant retenu à Paris, c’est sa compagne, Daphné (Camélia Jordana), enceinte de trois mois, qui l’accueille.

Maxime (Niels Schneider) vient passer quelques jours dans le Vaucluse chez son cousin François (Vincent Macaigne). Mais François étant retenu à Paris, c’est sa compagne, Daphné (Camélia Jordana), enceinte de trois mois, qui l’accueille. Shola a quinze ans. Elle vit chichement avec sa mère et son jeune frère dans un HLM de l’East End londonien. Elle étudie dans un collège de jeunes filles. Ses amies l’ont surnommée Rocks à cause de sa morphologie et de sa force de caractère.

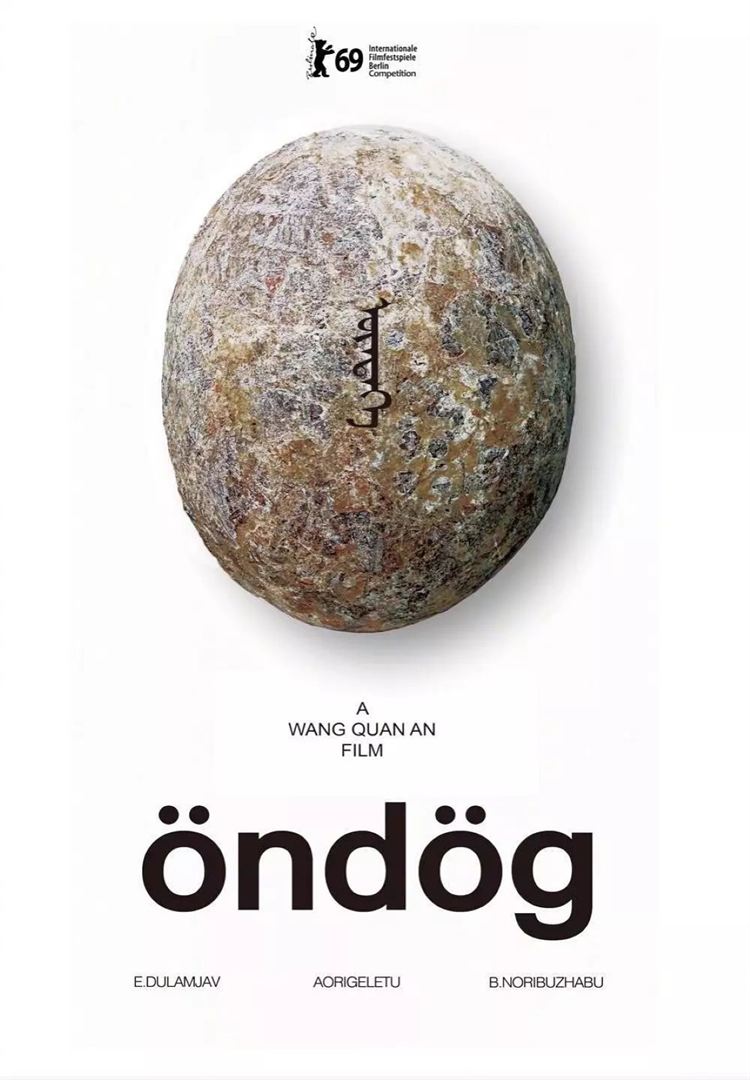

Shola a quinze ans. Elle vit chichement avec sa mère et son jeune frère dans un HLM de l’East End londonien. Elle étudie dans un collège de jeunes filles. Ses amies l’ont surnommée Rocks à cause de sa morphologie et de sa force de caractère. Un cadavre est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Pour le protéger des loups dans l’attente de l’arrivée de la police scientifique, un bleu est posté en faction. Il risque de mourir de froid si une bergère du coin ne vient le réchauffer.

Un cadavre est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Pour le protéger des loups dans l’attente de l’arrivée de la police scientifique, un bleu est posté en faction. Il risque de mourir de froid si une bergère du coin ne vient le réchauffer. La vie quotidienne dans un service de maternité en sous-effectif chronique : les accouchements, les patientes plus ou moins patientes, les personnels de santé débordés mais unis dans une sororité bienveillante.

La vie quotidienne dans un service de maternité en sous-effectif chronique : les accouchements, les patientes plus ou moins patientes, les personnels de santé débordés mais unis dans une sororité bienveillante. Léa (Bérénice Béjo), vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter, est mariée à Marc (Vincent Cassel) qui réalise une belle carrière dans l’aluminium. Elle a une passion secrète, l’écriture, et met la dernière main à son premier livre qu’une prestigieuse maison d’édition va publier.

Léa (Bérénice Béjo), vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter, est mariée à Marc (Vincent Cassel) qui réalise une belle carrière dans l’aluminium. Elle a une passion secrète, l’écriture, et met la dernière main à son premier livre qu’une prestigieuse maison d’édition va publier. Patience Portefeux (Isabelle Huppert) n’a pas eu beaucoup de chance dans sa vie. Après la mort de son mari, elle a dû élever seule ses deux filles. Elle doit aujourd’hui s’occuper de sa mère vieillissante. Patience est interprète franco-arabe à la Brigade des Stups ; elle est aussi l’amante de son commandant (Hippolyte Girardot). Elle passe ses jours et ses nuits en garde à vue ou, le casque collé aux oreilles, à traduire des écoutes téléphoniques.

Patience Portefeux (Isabelle Huppert) n’a pas eu beaucoup de chance dans sa vie. Après la mort de son mari, elle a dû élever seule ses deux filles. Elle doit aujourd’hui s’occuper de sa mère vieillissante. Patience est interprète franco-arabe à la Brigade des Stups ; elle est aussi l’amante de son commandant (Hippolyte Girardot). Elle passe ses jours et ses nuits en garde à vue ou, le casque collé aux oreilles, à traduire des écoutes téléphoniques.