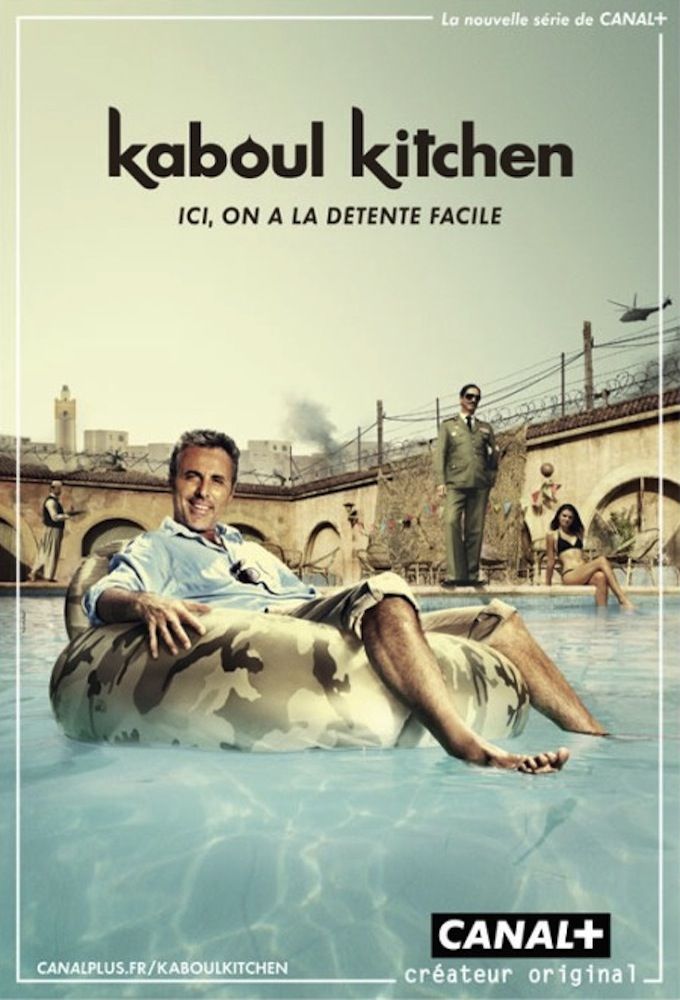

Kaboul, 2005. Après les attentats du 11-Septembre, une coalition alliée a renversé le régime des talibans et occupé l’Afghanistan pour en chasser Ben Laden. Jacky (Gilbert Melki), un ancien journaliste, a ouvert un restaurant où se retrouve la communauté expatriée. Autour de sa piscine, l’alcool coule à flots dans un des pays les plus violents et les plus rigoristes au monde.

Kaboul, 2005. Après les attentats du 11-Septembre, une coalition alliée a renversé le régime des talibans et occupé l’Afghanistan pour en chasser Ben Laden. Jacky (Gilbert Melki), un ancien journaliste, a ouvert un restaurant où se retrouve la communauté expatriée. Autour de sa piscine, l’alcool coule à flots dans un des pays les plus violents et les plus rigoristes au monde.

Kaboul Kitchen est une création originale de Canal Plus diffusée à partir de 2012. Elle est inspirée de l’expérience vécue d’un ancien journaliste de RFI, Marc Victor, qui a tenu pendant six ans un restaurant à Kaboul.

À mi-chemin du Bureau des Légendes et de Au service de la France, Kaboul Kitchen veut traiter d’un sujet sérieux – l’occupation étrangère d’un pays et les fossés interculturels qu’elle révèle – avec humour. Les trois saisons de la série, de douze épisodes chacune, y parviennent suivant un rythme très formaté, qui semble être devenu la norme dans la production française : chaque épisode de trente minutes est divisé en une demi-douzaine de saynètes de cinq minutes chacune environ.

L’efficacité de la série tient à la qualité des personnages et à leur interprétation. Le rôle principal du propriétaire bougon écrasé sous la masse des difficultés quotidiennes est tenu par Gilbert Melki. Le succès de Kaboul Kitchen repose sur ses épaules et, quand il l’abandonne à la fin de la saison 2, elle périclite avec son pâle successeur, le belge Stéphane De Groodt.

Mais l’acteur qui tire le mieux sa ficelle du jeu est Simon Abkarian dans le rôle du colonel Amanullah, un moudjahid reconverti dans le narcotrafic en mal de légitimité qui a pris sous son aile le Kaboul Kitchen et écrase de son amitié embarrassante son patron. L’acteur, qui inspire plus le rire que la terreur, parle un français haut en couleurs et quelques-unes de ses réparties sont devenues cultes. On en trouve même les meilleures sur YouTube.

Kaboul Kitchen est excellent tant qu’il s’inscrit dans le registre de la comédie, multipliant les historiettes toutes plus cocasses les unes que les autres. En revanche, il perd en qualité quand il s’essaie au thriller dans la saison 3. Faute de moyens, faute de rythme, faute de tension narrative, la série, boudée par le public, ne sera d’ailleurs pas renouvelée à la fin de cette saison.

Kaboul Kitchen s’est heurté à une limite qu’il n’a pas réussi à dépasser : l’authenticité. Si l’équipe est allée filmer quelques plans extérieurs à Kaboul, intercalés au montage, la série a été tournée au Maroc, dans des décors beaucoup trop touristiques pour rendre crédible un récit en état de siège. Pire : tous les acteurs y parlent le français, y compris ceux censés interpréter des personnages afghans. Du coup, un des obstacles majeurs au dialogue interculturel, la barrière de la langue, est gommée comme par miracle.

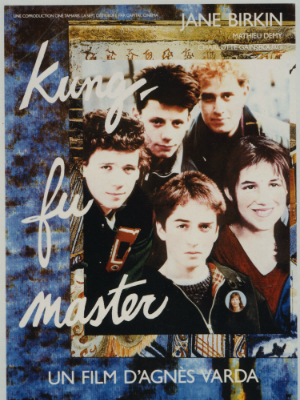

Séparée de son conjoint, Mary-Jane (Jane Birkin), la quarantaine, élève seule deux filles, la petite Lou (Lou Doillon) et Lucy (Charlotte Gainsbourg), une collégienne timide. À l’occasion de la boum organisée pour l’anniversaire de Lucy, Mary-Jane fait la connaissance de Julien (Matthieu Demy), un camarade de classe de Lucy. Le garçonnet l’émeut. Elle éprouve pour lui des sentiments troubles.

Séparée de son conjoint, Mary-Jane (Jane Birkin), la quarantaine, élève seule deux filles, la petite Lou (Lou Doillon) et Lucy (Charlotte Gainsbourg), une collégienne timide. À l’occasion de la boum organisée pour l’anniversaire de Lucy, Mary-Jane fait la connaissance de Julien (Matthieu Demy), un camarade de classe de Lucy. Le garçonnet l’émeut. Elle éprouve pour lui des sentiments troubles. L’action d’Au-dessous du volcan respecte l’unité de temps et de lieu. Elle se déroule le 2 novembre 1938, le Jour des morts, à Cuernavaca au Mexique. Elle a pour héros un consul britannique dont l’alcoolisme pathologique a causé la perte de sa charge. Geoffrey Firmin (Albert Finney) a sombré dans la boisson parce que sa femme Yvonne (Jacqueline Bisset) l’a quitté, parce qu’aussi il a vécu durant la Première guerre mondiale un traumatisme jamais cicatrisé.

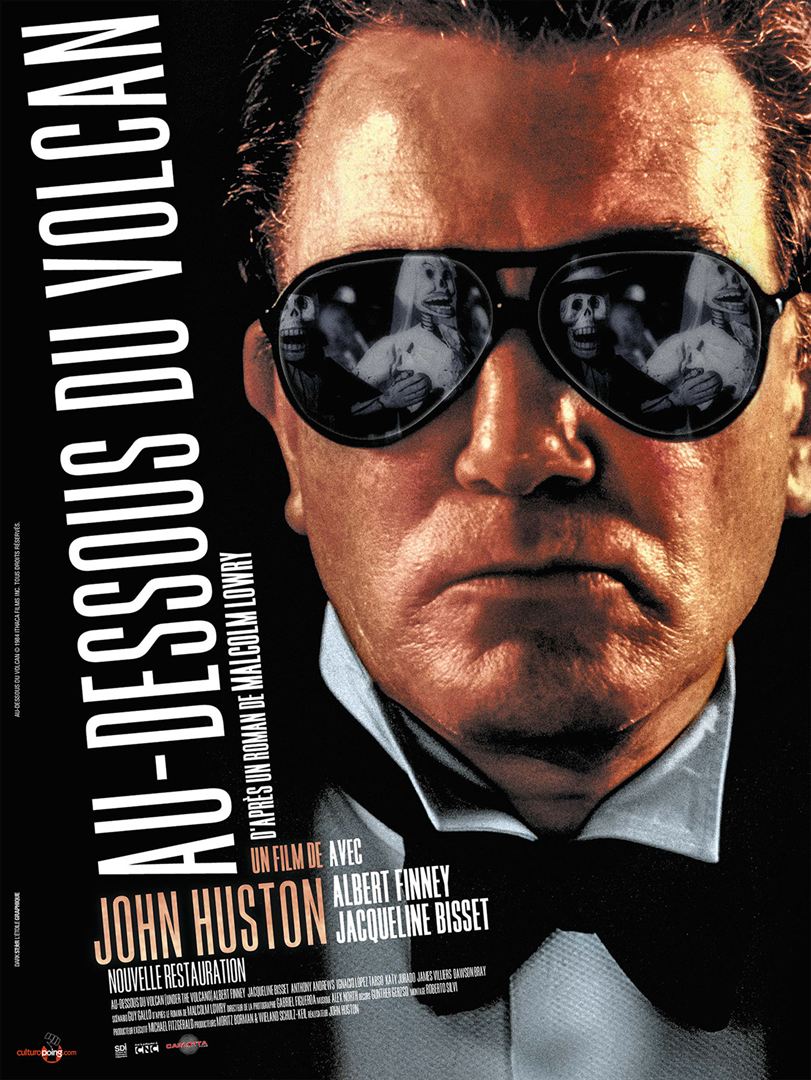

L’action d’Au-dessous du volcan respecte l’unité de temps et de lieu. Elle se déroule le 2 novembre 1938, le Jour des morts, à Cuernavaca au Mexique. Elle a pour héros un consul britannique dont l’alcoolisme pathologique a causé la perte de sa charge. Geoffrey Firmin (Albert Finney) a sombré dans la boisson parce que sa femme Yvonne (Jacqueline Bisset) l’a quitté, parce qu’aussi il a vécu durant la Première guerre mondiale un traumatisme jamais cicatrisé. Daniel1 (Benoît Magimel) est le fils d’un gourou d’une secte minable proche du charlatanisme. À la mort de son père, il décide de partir à Lanzarote pour pénétrer une autre secte lancée dans un projet prométhéen de clonage de l’espèce humaine.

Daniel1 (Benoît Magimel) est le fils d’un gourou d’une secte minable proche du charlatanisme. À la mort de son père, il décide de partir à Lanzarote pour pénétrer une autre secte lancée dans un projet prométhéen de clonage de l’espèce humaine. Au XVIème siècle, un conquistador part aux Amériques à la recherche de la Fontaine de jouvence.

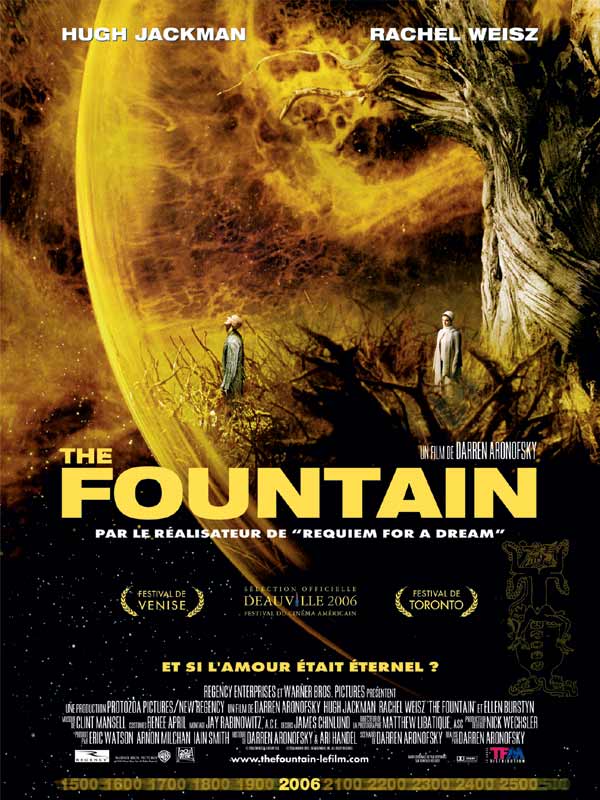

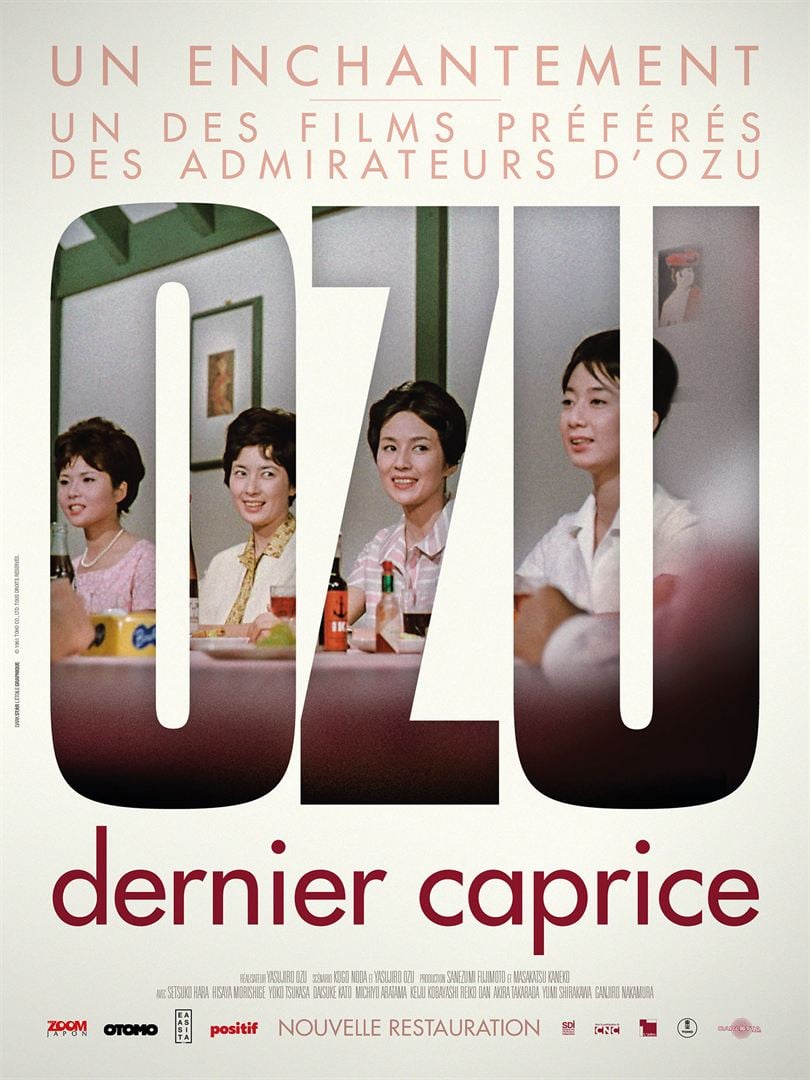

Au XVIème siècle, un conquistador part aux Amériques à la recherche de la Fontaine de jouvence. M. Kohayagawa dirige une petite brasserie à Osaka, menacée par la concurrence. Il a eu trois enfants. Son fils est mort laissant une veuve, Akiko, qui hésite à se remarier. Sa fille aînée, Fumiko, est mariée à Hisao, qui travaille dans la brasserie de son beau-père et s’inquiète de son devenir. Sa cadette, Noriko, est secrètement amoureuse d’un ancien collègue et refuse les partis qu’on lui propose.

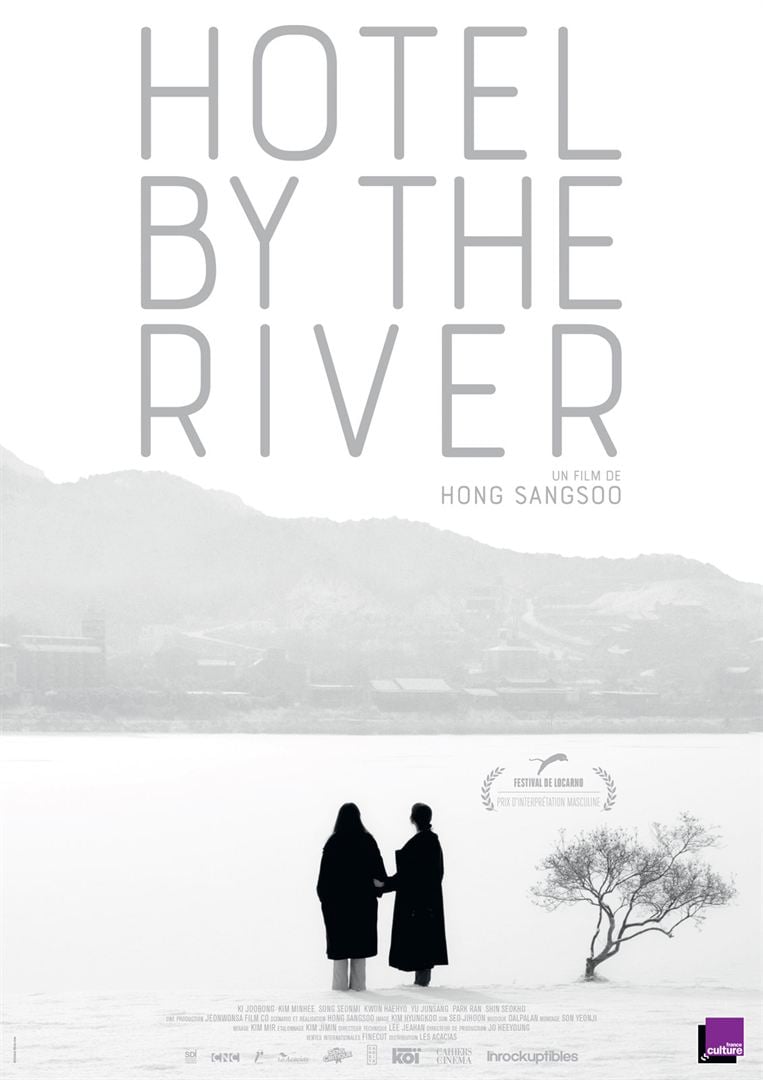

M. Kohayagawa dirige une petite brasserie à Osaka, menacée par la concurrence. Il a eu trois enfants. Son fils est mort laissant une veuve, Akiko, qui hésite à se remarier. Sa fille aînée, Fumiko, est mariée à Hisao, qui travaille dans la brasserie de son beau-père et s’inquiète de son devenir. Sa cadette, Noriko, est secrètement amoureuse d’un ancien collègue et refuse les partis qu’on lui propose. Unité de temps, unité de lieu. Toute « l’action » de Hotel by the River se déroule, comme son titre l’annonce, dans un hôtel au bord d’une rivière glacée, en l’espace de vingt-quatre heures.

Unité de temps, unité de lieu. Toute « l’action » de Hotel by the River se déroule, comme son titre l’annonce, dans un hôtel au bord d’une rivière glacée, en l’espace de vingt-quatre heures. Pendant un an, à Annecy et dans ses environs, la réalisatrice Manuela Frésil, déjà remarquée pour le documentaire qu’elle avait consacré en 2013 aux conditions de travail dans un abattoir industriel (Entrée du personnel), a suivi des familles de demandeurs d’asile kosovars. Elle s’est surtout attachée à leurs enfants, à leurs joies, à leurs peines.

Pendant un an, à Annecy et dans ses environs, la réalisatrice Manuela Frésil, déjà remarquée pour le documentaire qu’elle avait consacré en 2013 aux conditions de travail dans un abattoir industriel (Entrée du personnel), a suivi des familles de demandeurs d’asile kosovars. Elle s’est surtout attachée à leurs enfants, à leurs joies, à leurs peines. Républicain espagnol, membre du conseil municipal de sa petite ville d’Andalousie, Higinio (Antonio de la Torre) échappe de justesse à la mort qui fauche ses camarades lorsque les troupes franquistes prennent le pouvoir en 1936. Il n’a d’autre solution que de se cacher dans un trou sous sa maison avec la complicité de sa jeune épouse Rosa (Belén Cuesta). Higinio devient un topo, une taupe condamnée à vivre cloîtré dans ses propres murs par le franquisme qui s’installe durablement et par la sanction qui le frapperait s’il tentait de quitter sa cachette.

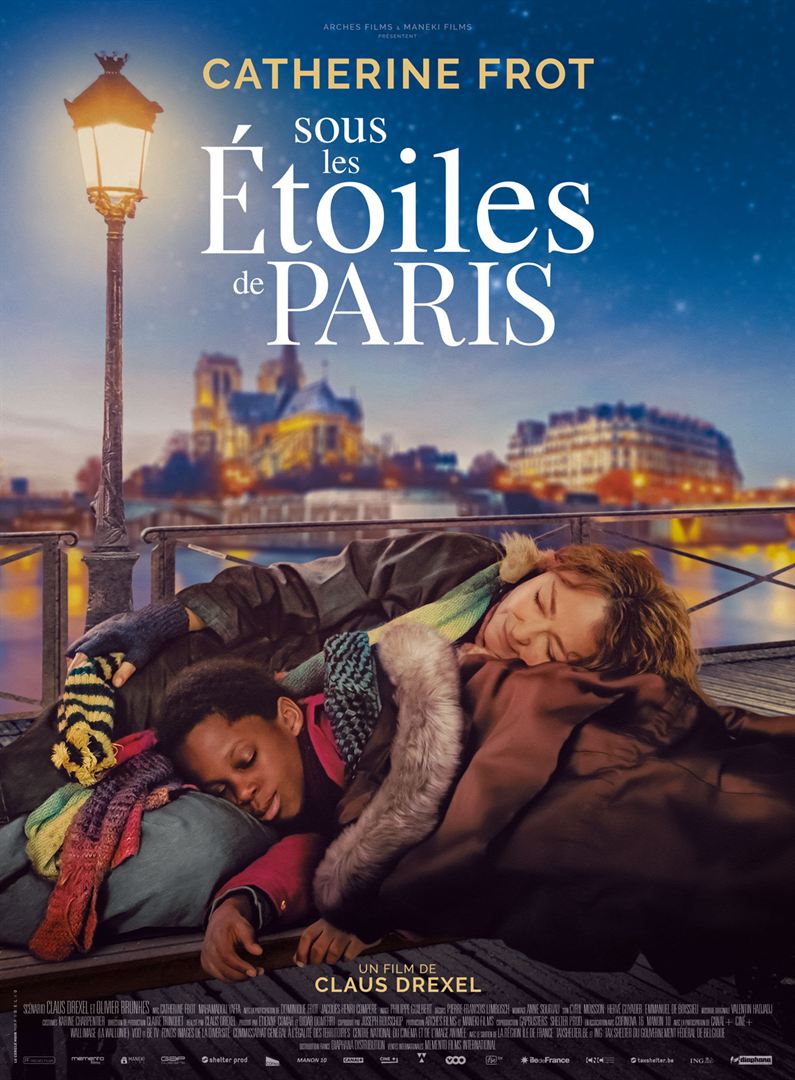

Républicain espagnol, membre du conseil municipal de sa petite ville d’Andalousie, Higinio (Antonio de la Torre) échappe de justesse à la mort qui fauche ses camarades lorsque les troupes franquistes prennent le pouvoir en 1936. Il n’a d’autre solution que de se cacher dans un trou sous sa maison avec la complicité de sa jeune épouse Rosa (Belén Cuesta). Higinio devient un topo, une taupe condamnée à vivre cloîtré dans ses propres murs par le franquisme qui s’installe durablement et par la sanction qui le frapperait s’il tentait de quitter sa cachette. Christine (Catherine Frot) est une clocharde sans âge qui vit dans un local d’entretien de la Ville de Paris, coincé entre la Seine et les quais du RER C, à une encablure de Notre-Dame – dont la flèche, à l’époque du tournage n’avait pas encore brûlé. Un beau soir frappe à sa sorte Suli (Mahamadou Yaffa), un petit émigré malien qui ne parle pas un mot de français. L’enfant recherche sa mère sous le coup d’une mesure d’expulsion imminente. Rompant avec la solitude de son existence, Christine va l’aider dans sa quête.

Christine (Catherine Frot) est une clocharde sans âge qui vit dans un local d’entretien de la Ville de Paris, coincé entre la Seine et les quais du RER C, à une encablure de Notre-Dame – dont la flèche, à l’époque du tournage n’avait pas encore brûlé. Un beau soir frappe à sa sorte Suli (Mahamadou Yaffa), un petit émigré malien qui ne parle pas un mot de français. L’enfant recherche sa mère sous le coup d’une mesure d’expulsion imminente. Rompant avec la solitude de son existence, Christine va l’aider dans sa quête.