Mikio Naruse (1905-1969) est un des plus grands réalisateurs japonais. Mais sa renommée a été éclipsée par celle de ses illustres contemporains : Ozu, Mizoguchi et Kurosawa. Ses films sont longtemps restés inédits en France. Son film le plus connu, Nuages flottants, n’y est sorti qu’en 1984.

Mikio Naruse (1905-1969) est un des plus grands réalisateurs japonais. Mais sa renommée a été éclipsée par celle de ses illustres contemporains : Ozu, Mizoguchi et Kurosawa. Ses films sont longtemps restés inédits en France. Son film le plus connu, Nuages flottants, n’y est sorti qu’en 1984.

Aussi faut-il saluer l’heureuse initiative du Champo d’avoir diffusé l’été dernier cinq des films du maître. J’avais déjà vu Quand une femme monte l’escalier ; je ne connaissais pas les quatre autres.

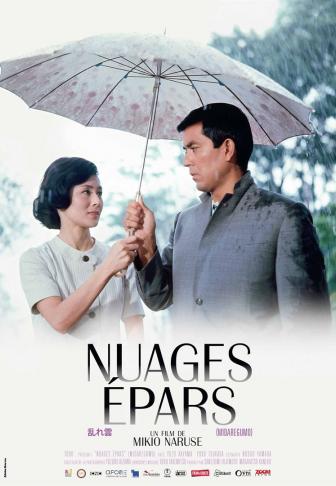

Il est intéressant de rapprocher Une femme dans la tourmente (1964) et Nuages épars (1967) même si le premier a été tourné en noir et blanc alors que le second, l’ultime film de Naruse, est en couleurs.

Même si leurs titres en français ne le laissent pas deviner, les deux films portent en japonais presque les mêmes titres : Midareru et Midaregumo, dont les deux premiers kanji désignent le tourment, le trouble.

Dans les deux films – et sur les deux affiches – on reconnaît le même acteur masculin : Yuzo Kayama. L’actrice féminine change : Hideko Takamine, l’actrice fétiche de Naruse, à l’affiche du premier, cède le rôle principal à Yoko Tsukasa dans le second – qui jouait un petit rôle dans Une femme dans la tourmente.

Mais c’est surtout le thème qui est le même : celui d’un veuvage douloureux et de l’impossibilité d’un nouvel amour. L’héroïne de Une femme dans la tourmente est veuve de guerre. Elle a consacré sa vie à faire prospérer le petit commerce de son époux, aujourd’hui menacé par la grande distribution, et à entretenir sa belle-famille. Son beau-frère, qui mène une vie dissolue, est secrètement amoureux d’elle.

Dans Nuages épars, le veuvage de l’héroïne est plus récent et plus tragique. Yumiko est enceinte et sur le point d’accompagner son mari, fonctionnaire du MITI, à Washington lorsqu’il décède dans un accident de voiture. Le conducteur qui l’a fauché – et qu’un procès exonère de toute responsabilité – est rongé par une culpabilité qui se transforme au fil du temps en muette passion.

Ces deux films, d’une facture très classique, racontent l’un comme l’autre des histoires poignantes et intemporelles. Ils sont pourtant ancrés dans un Japon en pleine mutation, qui referme lentement les cicatrices de la Guerre pour se lancer à corps perdu dans la modernité.

C’est aussi le cas de Au gré du courant sorti en 1956 qui chronique la vie d’une maison de geishas dont la fille unique (interprétée par Hideo Takamine) de la tenancière a décidé contre l’avis de sa mère de ne pas en assurer la succession. Dans ce film un chouïa trop long, on assiste, à travers les yeux d’une vieille servante qui vient d’y être embauchée, à l’inéluctable déclin de cet établissement, couvert de dettes, peinant à recruter des jeunes filles – car le métier a perdu son aura – et à attirer le chaland. Un microcosme qu’on retrouvera dans Quand une femme monte l’escalier (1960) et sur lequel Naruse jette une regard tendre et nostalgique.

Le Grondement de la montagne (1954) est l’adaptation d’une nouvelle de Kawabata. Elle doit son titre au bruit cauchemardesque que le héros du livre entend durant son sommeil, annonciateur de sa mort prochaine. Mais cet épisode n’est pas repris dans le film dont le titre, du coup, devient incompréhensible. Son sujet n’est pas tout à fait le même que celui des films précédents puisqu’il se déroule au sein d’une famille aisée, qui habite dans la banlieue montagnarde de Tokyo. Le chef de famille est à la tête d’une entreprise prospère dont il espère que son fils reprendra les rênes. mais celui ci mène une vie dissolue et, au grand dam de son père qui lui voue une tendresse toute paternelle, délaisse son épouse.

Dans le rôle de la bru on retrouve la lumineuse Setsuko Hara qui tourna avec Mizoguchi, en devint la maîtresse, puis, à sa mort, la gardienne de son souvenir.

Je ne mettrai pas pour autant Naruse sur le même plan que Ozu, que je vénère. Les quatre films que je viens de voir n’ont pas la simplicité, le dépouillement, la rigueur, en un mot la perfection de Printemps tardif ou Fin d’automne.