La documentariste Julie Talon est allée interroger dans l’enceinte de leurs lycées et de leurs collèges des adolescents sur leur initiation à la sexualité. Une initiation souvent très précoce et passablement traumatisante à l’ère des réseaux sociaux, des sextos, des nudes, des dick pics et de la pornculture.

La documentariste Julie Talon est allée interroger dans l’enceinte de leurs lycées et de leurs collèges des adolescents sur leur initiation à la sexualité. Une initiation souvent très précoce et passablement traumatisante à l’ère des réseaux sociaux, des sextos, des nudes, des dick pics et de la pornculture.

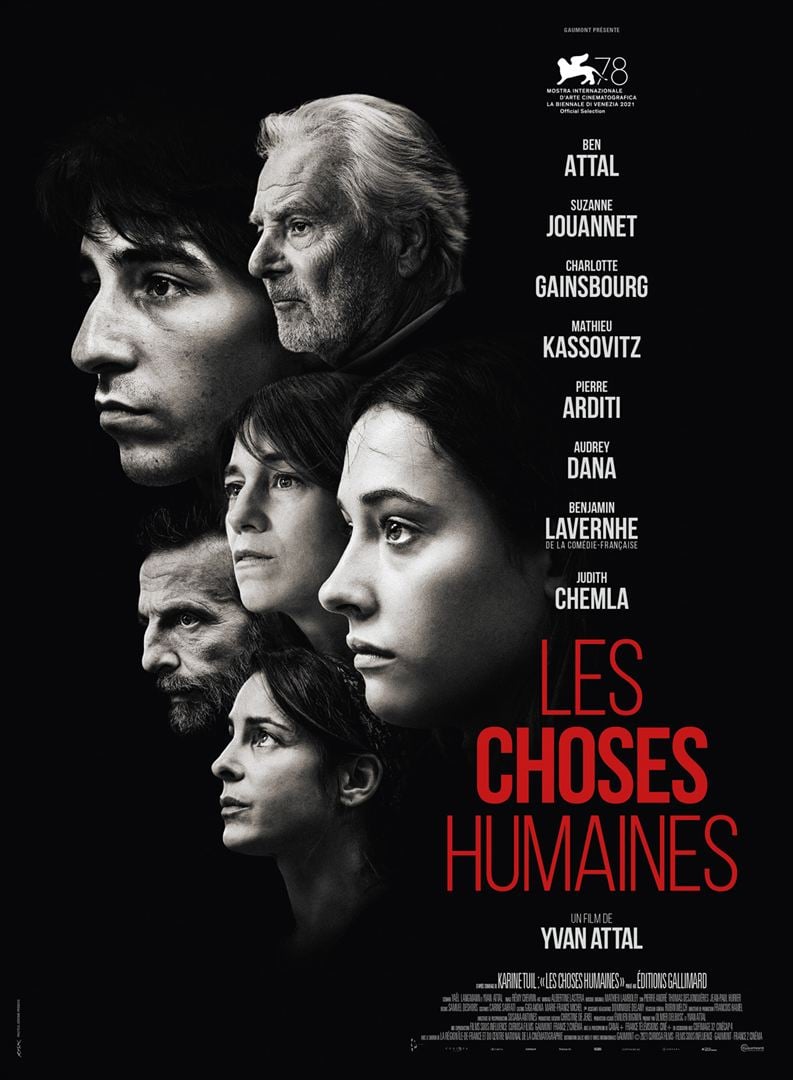

En réaction au film Les Choses humaines et à la critique que j’en avais faite la semaine dernière, deux amies m’avaient chaleureusement conseillé ce documentaire diffusé le printemps dernier sur Arte et encore en libre accès sur sa plateforme internet jusqu’au 12 décembre.

Préliminaires : le titre est finement trouvé. Il désigne à la fois les préliminaires amoureux, les « prélis », et les premiers âges de la vie sexuelle sur lesquels nous les boomers jetons un regard nostalgique, à mi-chemin de Diabolo Menthe et de La Boum.

Le vert paradis des amours enfantines ? La réalité que nous renvoient les adolescents interviewés par Julie Talon est autrement plus crue. Les « premières fois » n’y sont guère agréables, pas pour les garçons et encore moins pour les filles. Il s’agit d’un rite de passage qu’il faut effectuer sauf à passer pour une coincée ou un cassos. La pression du groupe est énorme et souvent ambiguë : celle qui aura couché à quatorze ans pourra tout aussi bien devenir la star de la cour de récré ou la « salope » stigmatisée pour son manque de pudeur.

Préliminaires insiste sur l’hétéronormativité des adolescents. L’homosexualité y est déviante. Surtout l’homosexualité masculine impossible à assumer pour des garçons qui témoignent, la larme à l’oeil, de la difficulté qu’ils ont eu à s’assumer. L’homosexualité féminine y est mieux tolérée : les filles entre elles, dans la cour de récré, sont plus proches, plus câlines.

Rien en revanche sur les différences de classes, de religions, de localisations (grandes/petites villes), laissant à tort penser que l’initiation sexuelle en France aujourd’hui se déroule partout de la même façon.

Enfin, Préliminaires met à mal le concept de consentement – tout en en saluant son émergence dans le langage contemporain. Les filles ont appris à dire non ; mais elles peinent encore à se faire entendre de garçons qui ont été éduqués dans l’idée que le non des filles est un oui qui se censure.

Plus ambigu et plus préoccupant : les filles ne disent pas toujours non. Plusieurs témoignages concourent en ce sens : des jeunes filles, lors de leurs relations sexuelles, mal à l’aise ou en souffrance, n’ont pas osé dire non, préférant laisser le garçon « aller jusqu’au bout » (sic), pour lui « faire plaisir », pour ne pas passer pour une dégonflée ou tout simplement pour éviter de « faire des histoires ». Voilà la « zone grise » sur laquelle Les Choses humaines mettait si adroitement le doigt.

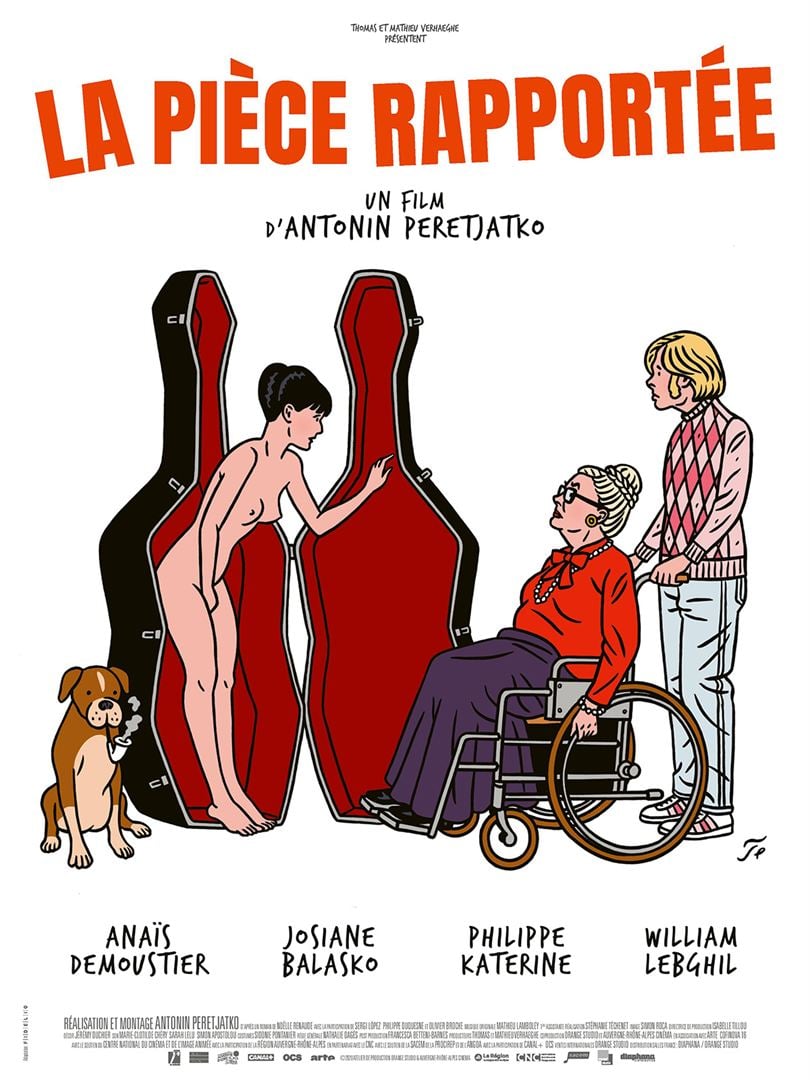

Paul Château-Tétard (Philippe Katerine) est un héritier fin de race que sa mère, Adélaïde (Josiane Balasko), paralysée depuis un accident de chasse, désespère de marier. Il finit par jeter son dévolu sur Ava (Anaïs Demoustier), une jeune fille ingénue qu’il a croisée dans le métro. Mais la bru déplaît à sa perfide belle-mère qui recrute un détective privé pour l’espionner tandis qu’Ava, qui s’est vite lassée des gamineries de son nouveau mari, s’éprend pour un bel inconnu (William Lebghil).

Paul Château-Tétard (Philippe Katerine) est un héritier fin de race que sa mère, Adélaïde (Josiane Balasko), paralysée depuis un accident de chasse, désespère de marier. Il finit par jeter son dévolu sur Ava (Anaïs Demoustier), une jeune fille ingénue qu’il a croisée dans le métro. Mais la bru déplaît à sa perfide belle-mère qui recrute un détective privé pour l’espionner tandis qu’Ava, qui s’est vite lassée des gamineries de son nouveau mari, s’éprend pour un bel inconnu (William Lebghil). En 1958 à New York deux clans rivaux, les Jets et les Sharks, se disputent quelques blocs d’immeubles voués à la destruction. Tony a fondé les Jets avec so ami Riff ; mais un an en prison après une bagarre qui a mal tourné l’a éloigné de la bande. Maria est la jeune sœur de Bernardo, le bouillonnant leader des Sharks qui rassemblent les jeunes Portoricains du quartier.

En 1958 à New York deux clans rivaux, les Jets et les Sharks, se disputent quelques blocs d’immeubles voués à la destruction. Tony a fondé les Jets avec so ami Riff ; mais un an en prison après une bagarre qui a mal tourné l’a éloigné de la bande. Maria est la jeune sœur de Bernardo, le bouillonnant leader des Sharks qui rassemblent les jeunes Portoricains du quartier. Mara vivait jusqu’à présent en colocation avec Lisa et Markus. Mais Lisa a décidé de déménager. Mara l’aide à s’installer dans son nouvel appartement et vide le sien, entourée d’une joyeuse bande d’amis : la mère de Lisa, leur voisine piercée, un entrepreneur d’origine polonaise séduisant en diable, etc.

Mara vivait jusqu’à présent en colocation avec Lisa et Markus. Mais Lisa a décidé de déménager. Mara l’aide à s’installer dans son nouvel appartement et vide le sien, entourée d’une joyeuse bande d’amis : la mère de Lisa, leur voisine piercée, un entrepreneur d’origine polonaise séduisant en diable, etc. 1992. Saragosse, Espagne. Celia a onze ans. Sa mère l’élève seule. Elle vient d’entrer au collège. Elle a rejoint une institution religieuse qui applique une discipline stricte : l’établissement est réservé aux jeunes filles, l’uniforme est obligatoire, l’enseignement est dispensé par des sœurs acariâtres qui professent des valeurs d’un autre âge. Parmi les camarades de Celia, Brisa, plus délurée, arrive de Barcelone.

1992. Saragosse, Espagne. Celia a onze ans. Sa mère l’élève seule. Elle vient d’entrer au collège. Elle a rejoint une institution religieuse qui applique une discipline stricte : l’établissement est réservé aux jeunes filles, l’uniforme est obligatoire, l’enseignement est dispensé par des sœurs acariâtres qui professent des valeurs d’un autre âge. Parmi les camarades de Celia, Brisa, plus délurée, arrive de Barcelone. Alexandre (Ben Attal, le fils de Charlotte Gainsbourg et de Yvan Attal, dont on passera la quasi-totalité du film à se demander s’il ressemble plus à son père ou à sa mère) a vingt-deux ans. Bachelier surdoué, polytechnicien à dix-huit ans, élève à Stanford, c’est un « héritier » bourdieusien qui a grandi dans le seizième arrondissement. Son père, Jean Farel (Pierre Arditi) est un séducteur compulsif et un célèbre animateur de télévision qui, malgré l’âge et la baisse de ses audiences, refuse de décrocher. Sa mère, Claire (Charlotte Gainsbourg), est une féministe engagée. Elle a quitté Jean pour refaire sa vie avec Adam (Mathieu Kassovitz), un professeur de lettres. Claire et Adam élèvent ensemble Mila (Suzanne Jouannet), la fille aînée d’Adam, encore mineure.

Alexandre (Ben Attal, le fils de Charlotte Gainsbourg et de Yvan Attal, dont on passera la quasi-totalité du film à se demander s’il ressemble plus à son père ou à sa mère) a vingt-deux ans. Bachelier surdoué, polytechnicien à dix-huit ans, élève à Stanford, c’est un « héritier » bourdieusien qui a grandi dans le seizième arrondissement. Son père, Jean Farel (Pierre Arditi) est un séducteur compulsif et un célèbre animateur de télévision qui, malgré l’âge et la baisse de ses audiences, refuse de décrocher. Sa mère, Claire (Charlotte Gainsbourg), est une féministe engagée. Elle a quitté Jean pour refaire sa vie avec Adam (Mathieu Kassovitz), un professeur de lettres. Claire et Adam élèvent ensemble Mila (Suzanne Jouannet), la fille aînée d’Adam, encore mineure. Petrov est fiévreux. Il aimerait bien rentrer chez lui. Mais Igor, un camarade de beuverie, l’entraîne dans le corbillard qu’il conduit. Débute une nuit de beuverie dont Petrov se réveillera pour rejoindre sa femme Petrova, qui travaille dans une bibliothèque, et son fils qu’il doit accompagner à un spectacle scolaire.

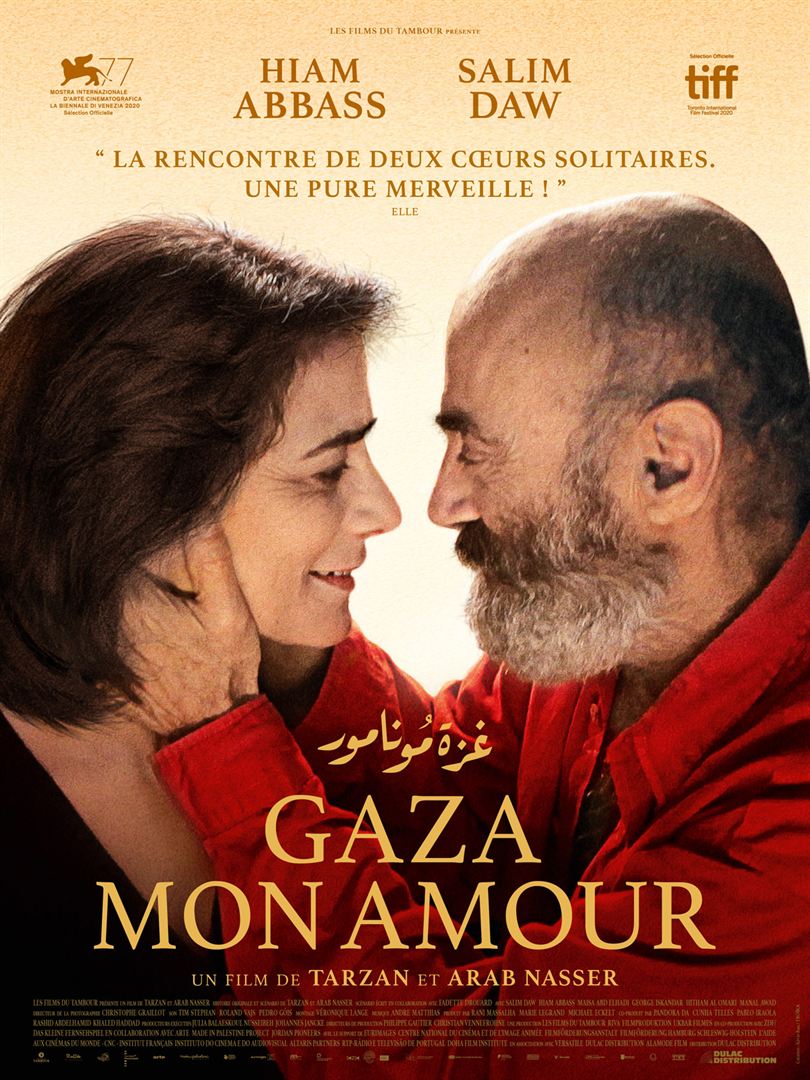

Petrov est fiévreux. Il aimerait bien rentrer chez lui. Mais Igor, un camarade de beuverie, l’entraîne dans le corbillard qu’il conduit. Débute une nuit de beuverie dont Petrov se réveillera pour rejoindre sa femme Petrova, qui travaille dans une bibliothèque, et son fils qu’il doit accompagner à un spectacle scolaire. Issa (Salim Diaw), la soixantaine, est un vieux Gazaoui qui chaque nuit sort son chalutier pour aller pêcher la sardine. La soixantaine, il ne s’est jamais marié, malgré la pression incessante de sa sœur qui s’est mise en tête de lui trouver une épouse. Il est secrètement amoureux de Siham (Hiam Abbas), une veuve qui tient un magasin de couture et vit avec sa fille récemment divorcée.

Issa (Salim Diaw), la soixantaine, est un vieux Gazaoui qui chaque nuit sort son chalutier pour aller pêcher la sardine. La soixantaine, il ne s’est jamais marié, malgré la pression incessante de sa sœur qui s’est mise en tête de lui trouver une épouse. Il est secrètement amoureux de Siham (Hiam Abbas), une veuve qui tient un magasin de couture et vit avec sa fille récemment divorcée. Michel (François Créton) a cinquante ans. C’est un ancien junkie qui tente tant bien que mal de ne pas retomber dans la drogue. Pourtant sa vie est précaire : il n’a pas d’emploi, pas de revenu, loge dans un sous-sol miteux. Mais la naissance de son second fils, âgé de dix mois à peine, et la santé déclinante de son père, Claude (Richard Bohringer), le forcent à « grandir ».

Michel (François Créton) a cinquante ans. C’est un ancien junkie qui tente tant bien que mal de ne pas retomber dans la drogue. Pourtant sa vie est précaire : il n’a pas d’emploi, pas de revenu, loge dans un sous-sol miteux. Mais la naissance de son second fils, âgé de dix mois à peine, et la santé déclinante de son père, Claude (Richard Bohringer), le forcent à « grandir ». Dans la critique que j’avais faite à sa sortie en 2017 de

Dans la critique que j’avais faite à sa sortie en 2017 de