L’œuvre de Patricio Guzmán peut se lire comme une immense et ambitieuse encyclopédie de l’histoire contemporaine du Chili. Le réalisateur est aujourd’hui octogénaire. Il a quitté son pays après le coup d’Etat de 1973 et le renversement de Salvador Allende. Il s’est réfugié en France.

L’œuvre de Patricio Guzmán peut se lire comme une immense et ambitieuse encyclopédie de l’histoire contemporaine du Chili. Le réalisateur est aujourd’hui octogénaire. Il a quitté son pays après le coup d’Etat de 1973 et le renversement de Salvador Allende. Il s’est réfugié en France.

En 2019, il filme les émeutes populaires qui éclatent à Santiago. Les affrontements avec la police provoquent plusieurs dizaines de morts et des centaines de lésions oculaires souvent graves. Un rassemblement monstre se tient dans la capitale le 25 octobre mobilisant plus d’un million de manifestants. Le président libéral Piñera réagit en convoquant un référendum qui décide la révision de la Constitution et la convocation d’une assemblée constituante dont les membres élus en mai 2021 offrent une image plus représentative du pays, notamment des femmes et des minorités. L’élection présidentielle de décembre 2021 signe la polarisation du débat politique avec l’affrontement de deux candidats d’extrême droite et de la gauche radicale. Le second, devancé au premier tour, l’emporte finalement : c’est Gabriel Boric, âgé de trente-cinq ans à peine, qui porte l’espoir du renouveau.

Toujours vert, Patrizio Guzmán n’a rien perdu de son énergie, de ses espoirs et de sa rage. Il ne cache pas sa haine pour la police et sa sympathie pour les manifestants dont il partage les mots d’ordre, amalgamant néo-libéralisme et patriarcat dans un slogan efficace mais réducteur : « L’État oppresseur est un macho violeur ».

Son documentaire y gagne en universalité ce qu’il perd en précision. Il nous parle plus de la lutte populaire contre un État liberticide que de la situation réelle au Chili – dont il ne quitte jamais la capitale et dont il surestime le progressisme si l’on en croit le Non opposé en septembre 2022 au projet de constitution rédigé par l’Assemblée constituante élue un an plus tôt. Il rappelle d’autres documentaires tournés sous d’autres cieux sur le même sujet, notamment le remarquable Un pays qui se tient sage dont, malgré mes opinions éhontément centristes, j’avais pourtant écrit le plus grand bien à sa sortie, Un peuple d’Emmanuel Gras ou J’veux du soleil filmé par le duo Ruffin-Perret.

Le principal reproche qu’on pourrait adresser à Guzmán est son manque de contre-point. Il interviewe longuement des manifestantes qui expriment leur colère et leur détermination ; mais il ne donne jamais la parole à l’autre camp. C’est un défaut que Un pays qui se tient sage n’avait pas. Et ce manque de contrepoint conduit à un manque d’objectivité : quand la voix off de Mon pays imaginaire condamne les violences dont la police chilienne se serait rendue coupable, ses images montrent un véhicule de police incendié par les cocktails Molotov lancés par les manifestants.

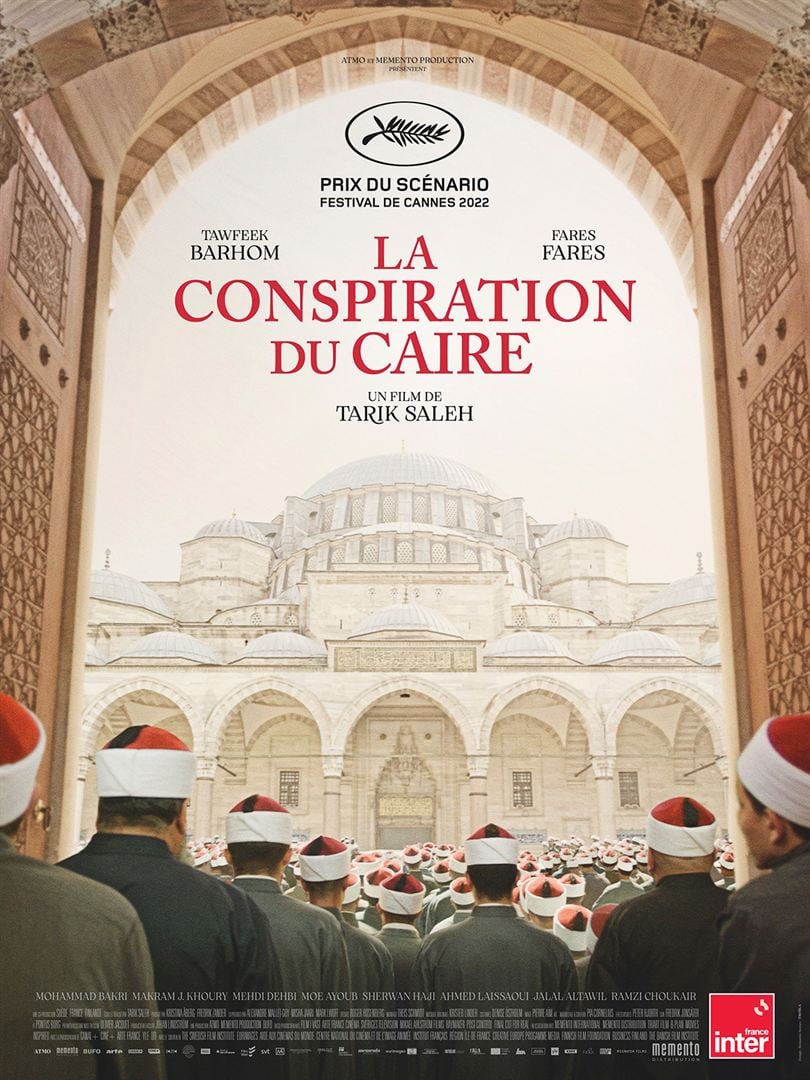

Adam est le fils d’un pêcheur pauvre. Repéré par l’imam de son village pour son intelligence et sa foi, il reçoit une bourse qui lui permet d’aller étudier à la prestigieuse université Al Azhar, le phare de l’Islam sunnite. La mort de son Grand Imam y provoque une guerre de succession. Les autorités civiles veulent à toute force favoriser leur poulain. La Sûreté de l’Etat va recruter Adam pour parvenir à ses fins.

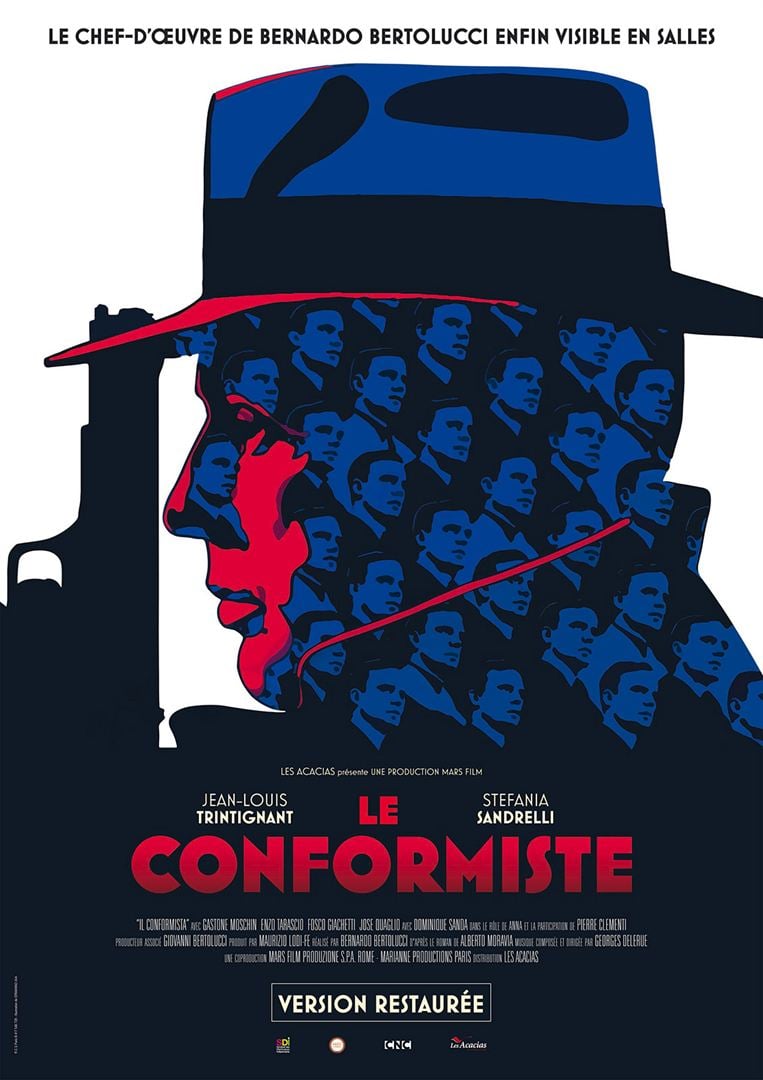

Adam est le fils d’un pêcheur pauvre. Repéré par l’imam de son village pour son intelligence et sa foi, il reçoit une bourse qui lui permet d’aller étudier à la prestigieuse université Al Azhar, le phare de l’Islam sunnite. La mort de son Grand Imam y provoque une guerre de succession. Les autorités civiles veulent à toute force favoriser leur poulain. La Sûreté de l’Etat va recruter Adam pour parvenir à ses fins. Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant) a grandi sans amour entre un père qui finit à l’asile et une mère qui sombre dans la toxicomanie. Après de brillantes études, il adhère au parti fasciste et rejoint ses services secrets. Par conformisme, il se marie avec Giulia (Stefania Sandrelli) une femme superficielle et frivole pour laquelle il n’a aucun sentiment.

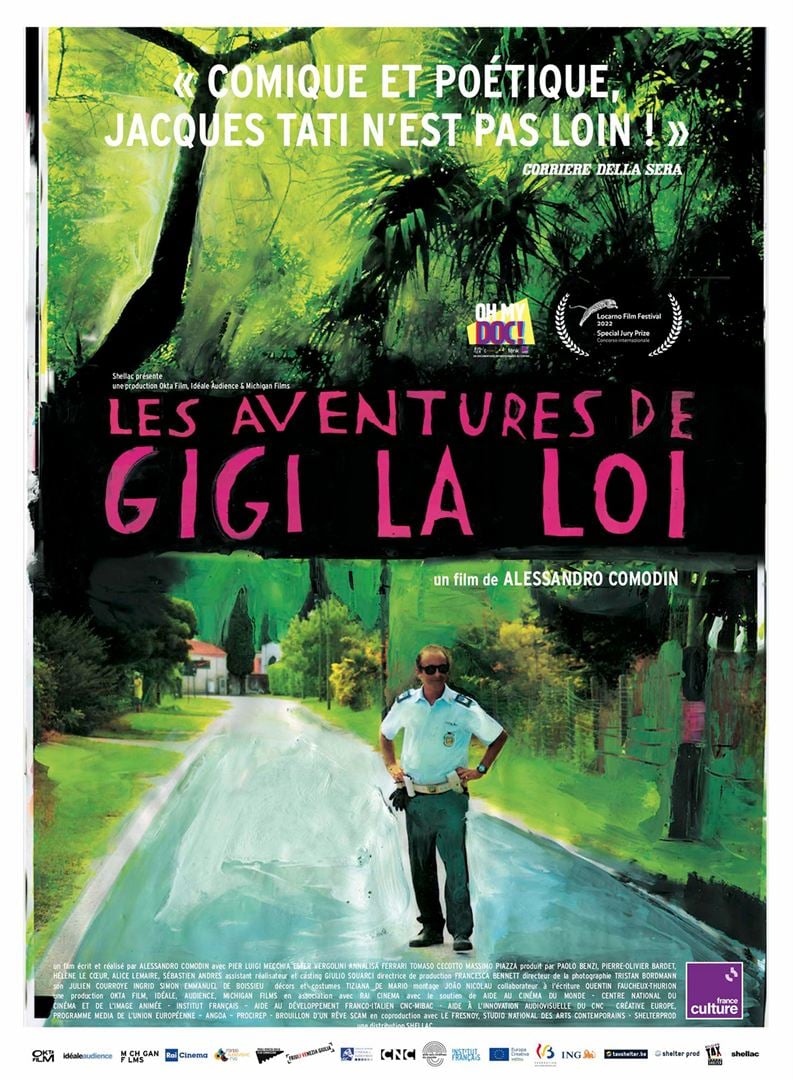

Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant) a grandi sans amour entre un père qui finit à l’asile et une mère qui sombre dans la toxicomanie. Après de brillantes études, il adhère au parti fasciste et rejoint ses services secrets. Par conformisme, il se marie avec Giulia (Stefania Sandrelli) une femme superficielle et frivole pour laquelle il n’a aucun sentiment. « Gigi la legge », c’est le surnom affectueux que le jeune réalisateur Alessandro Comodon a donné à son oncle, un policier municipal d’une petite ville de Vénétie, dans le nord de l’Italie. C’est aussi le nom du film qu’il lui consacre. Sans voix off, sans indication chronologique, sans précision sur la nature des fonctions qu’exerce ce moderne garde-champêtre, ce drôle de film oscille entre le documentaire et la fiction.

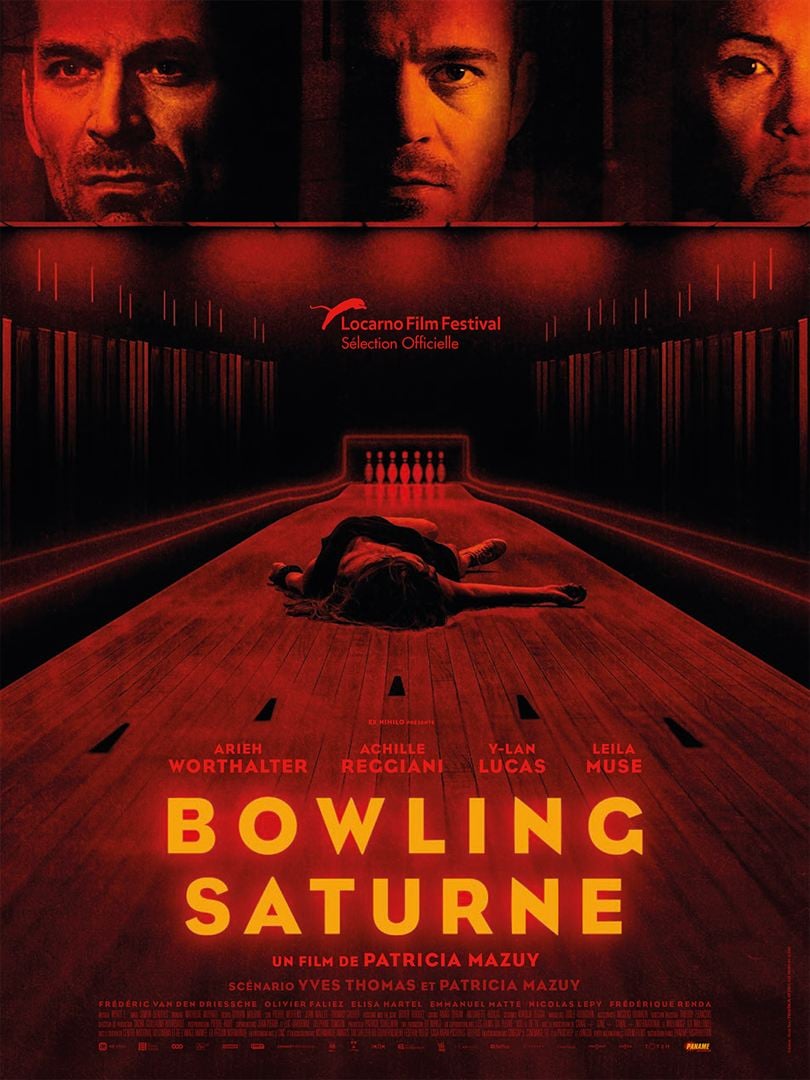

« Gigi la legge », c’est le surnom affectueux que le jeune réalisateur Alessandro Comodon a donné à son oncle, un policier municipal d’une petite ville de Vénétie, dans le nord de l’Italie. C’est aussi le nom du film qu’il lui consacre. Sans voix off, sans indication chronologique, sans précision sur la nature des fonctions qu’exerce ce moderne garde-champêtre, ce drôle de film oscille entre le documentaire et la fiction. À la mort de son père, un homme autoritaire, passionné de chasse au gros gibier, Guillaume (Arieh Worthalter), un inspecteur de police, décide de céder la gérance du bowling dont il a hérité à Armand (Achille Reggiani), son demi-frère qui exerçait jusqu’alors un emploi de vigile dans une boîte de nuit. Guillaume enquête sur une série de crimes commis sur des jeunes femmes dont les corps violentés sont retrouvés dans le cimetière où son père a été enterré.

À la mort de son père, un homme autoritaire, passionné de chasse au gros gibier, Guillaume (Arieh Worthalter), un inspecteur de police, décide de céder la gérance du bowling dont il a hérité à Armand (Achille Reggiani), son demi-frère qui exerçait jusqu’alors un emploi de vigile dans une boîte de nuit. Guillaume enquête sur une série de crimes commis sur des jeunes femmes dont les corps violentés sont retrouvés dans le cimetière où son père a été enterré. Cédric (Pierre Deladonchamps) est décolleteur, un métier de haute précision exercé depuis des générations par les paysans de la vallée de l’Arve. La PME qui l’emploie est sur le point de se faire racheter par un fonds de pension britannique. Son rachat se fera au détriment de l’appareil industriel et de l’emploi. Aussi Cédric décide-t-il, avec deux amis, avec la complicité d’Alice (Laetitia Dosch), la directrice financière qui l’informe en sous-main des progrès de la négociation, et avec les conseils de Frédéric, un Golden Boy genevois rencontré sur le Bargy, de créer son propre fonds d’investissement et de racheter sa boîte.

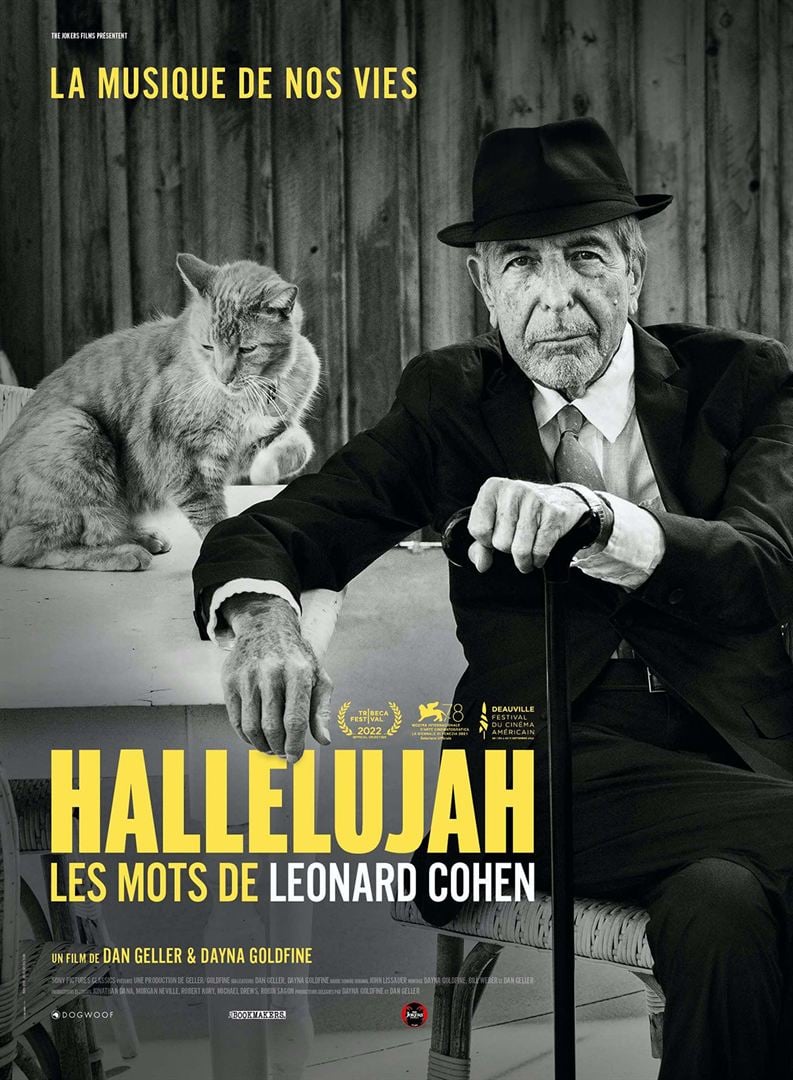

Cédric (Pierre Deladonchamps) est décolleteur, un métier de haute précision exercé depuis des générations par les paysans de la vallée de l’Arve. La PME qui l’emploie est sur le point de se faire racheter par un fonds de pension britannique. Son rachat se fera au détriment de l’appareil industriel et de l’emploi. Aussi Cédric décide-t-il, avec deux amis, avec la complicité d’Alice (Laetitia Dosch), la directrice financière qui l’informe en sous-main des progrès de la négociation, et avec les conseils de Frédéric, un Golden Boy genevois rencontré sur le Bargy, de créer son propre fonds d’investissement et de racheter sa boîte. Le sous-titre de ce documentaire Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song aurait dû nous mettre la puce à l’oreille. Il y sera autant question de la chanson iconique de Leonard Cohen que de la vie et de l’oeuvre de ce poète canadien né en 1934 venu à la musique sur le tard et mort en 2016 après une longue carrière.

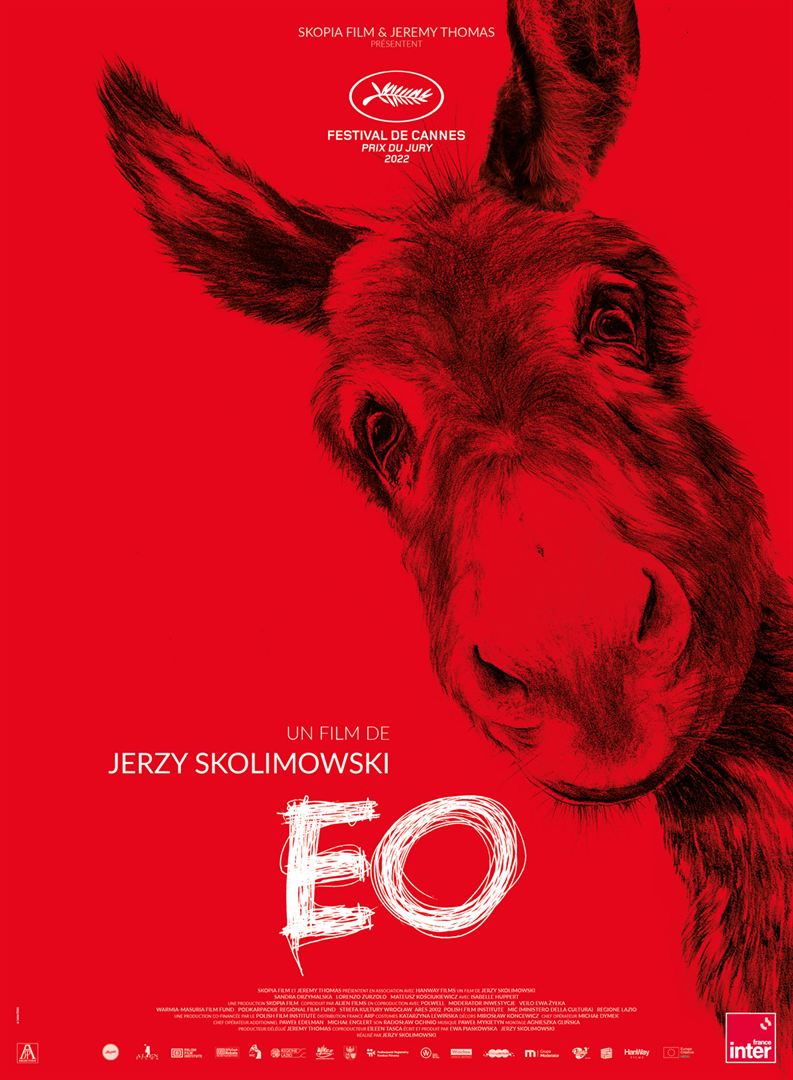

Le sous-titre de ce documentaire Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song aurait dû nous mettre la puce à l’oreille. Il y sera autant question de la chanson iconique de Leonard Cohen que de la vie et de l’oeuvre de ce poète canadien né en 1934 venu à la musique sur le tard et mort en 2016 après une longue carrière. EO est un âne paisible qui vit, à son corps défendant, bien des aventures. Il est employé dans un cirque sous la protection aimante d’une acrobate ; mais la faillite du cirque lui fait perdre sa protectrice. Il travaille ensuite comme bête de somme dans un haras où il jalouse les soins donnés aux plus beaux étalons. Il s’enfuit dans la forêt et est capturé au petit matin par des pompiers. Il devient la mascotte d’une équipe de foot mais tombe sous les coups des supporters de l’équipe rivale. Transporté de Pologne en Italie par un routier louche, il est recueilli par un prêtre défroqué, le fils d’une riche comtesse (Isabelle Huppert).

EO est un âne paisible qui vit, à son corps défendant, bien des aventures. Il est employé dans un cirque sous la protection aimante d’une acrobate ; mais la faillite du cirque lui fait perdre sa protectrice. Il travaille ensuite comme bête de somme dans un haras où il jalouse les soins donnés aux plus beaux étalons. Il s’enfuit dans la forêt et est capturé au petit matin par des pompiers. Il devient la mascotte d’une équipe de foot mais tombe sous les coups des supporters de l’équipe rivale. Transporté de Pologne en Italie par un routier louche, il est recueilli par un prêtre défroqué, le fils d’une riche comtesse (Isabelle Huppert). Après avoir frappé son contremaître dans la boucherie industrielle qui l’employait en Allemagne, Matthias rentre rapidement chez lui en Roumanie. Il y retrouve sa femme, dont il était sur le point de divorcer, son fils, qui s’est muré dans le silence depuis un événement traumatisant qui lui est arrivé sur le chemin de l’école, son vieux père, dont la santé s’affaiblit, et sa maîtresse. Le village de Matthias en Transylvanie est peuplé de roumanophones, de magyarophones et de germanophones unis par une haine commune à l’égard des Tziganes. Ce racisme va à nouveau s’exprimer quand la boulangerie industrielle située sur le territoire de la commune, après avoir sans succès diffusé une offre d’emplois, recrute trois Sri-Lankais.

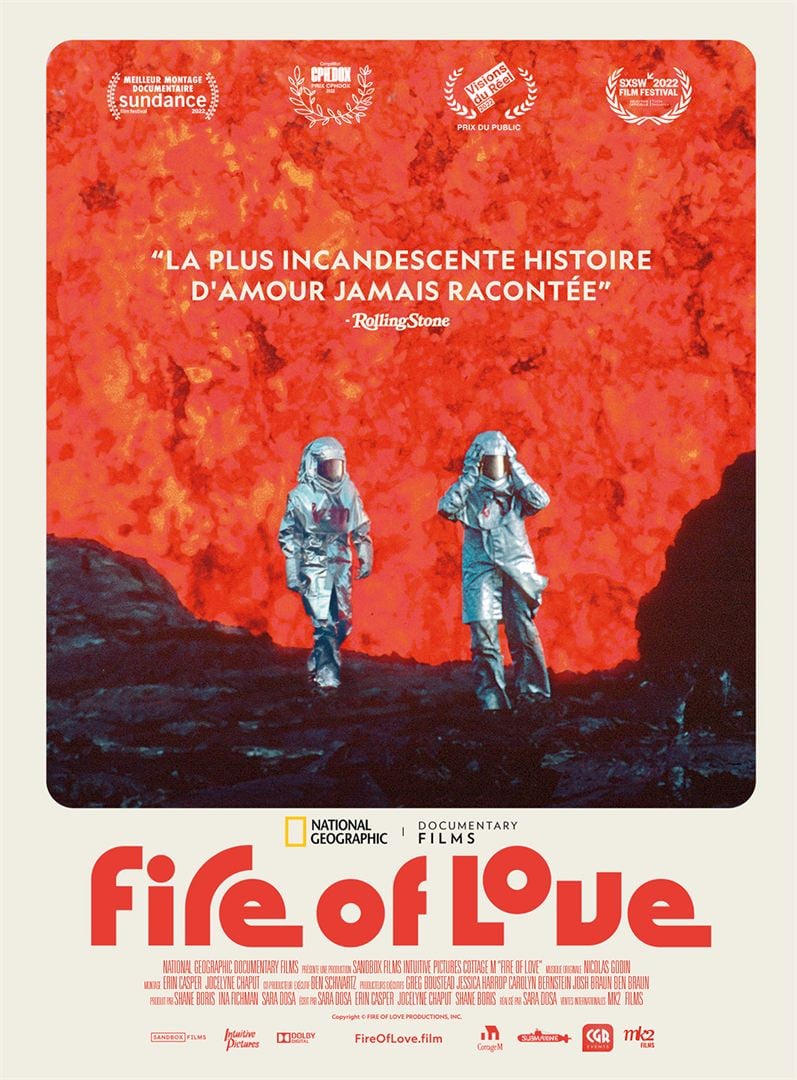

Après avoir frappé son contremaître dans la boucherie industrielle qui l’employait en Allemagne, Matthias rentre rapidement chez lui en Roumanie. Il y retrouve sa femme, dont il était sur le point de divorcer, son fils, qui s’est muré dans le silence depuis un événement traumatisant qui lui est arrivé sur le chemin de l’école, son vieux père, dont la santé s’affaiblit, et sa maîtresse. Le village de Matthias en Transylvanie est peuplé de roumanophones, de magyarophones et de germanophones unis par une haine commune à l’égard des Tziganes. Ce racisme va à nouveau s’exprimer quand la boulangerie industrielle située sur le territoire de la commune, après avoir sans succès diffusé une offre d’emplois, recrute trois Sri-Lankais. Katia et Maurice Krafft furent deux volcanologues alsaciens qui sillonnèrent le monde pour y filmer et y photographier des volcans en éruption.

Katia et Maurice Krafft furent deux volcanologues alsaciens qui sillonnèrent le monde pour y filmer et y photographier des volcans en éruption.