Le propriétaire d’une briqueterie hors d’âge, perdue au milieu de nulle part, annonce à ses employés qu’il est au bord du dépôt de bilan. Son contremaitre, Lotfollah, qui y travaille depuis toujours, fait l’entre-deux entre le patron et les ouvriers sommés sans délai de quitter les lieux.

Le propriétaire d’une briqueterie hors d’âge, perdue au milieu de nulle part, annonce à ses employés qu’il est au bord du dépôt de bilan. Son contremaitre, Lotfollah, qui y travaille depuis toujours, fait l’entre-deux entre le patron et les ouvriers sommés sans délai de quitter les lieux.

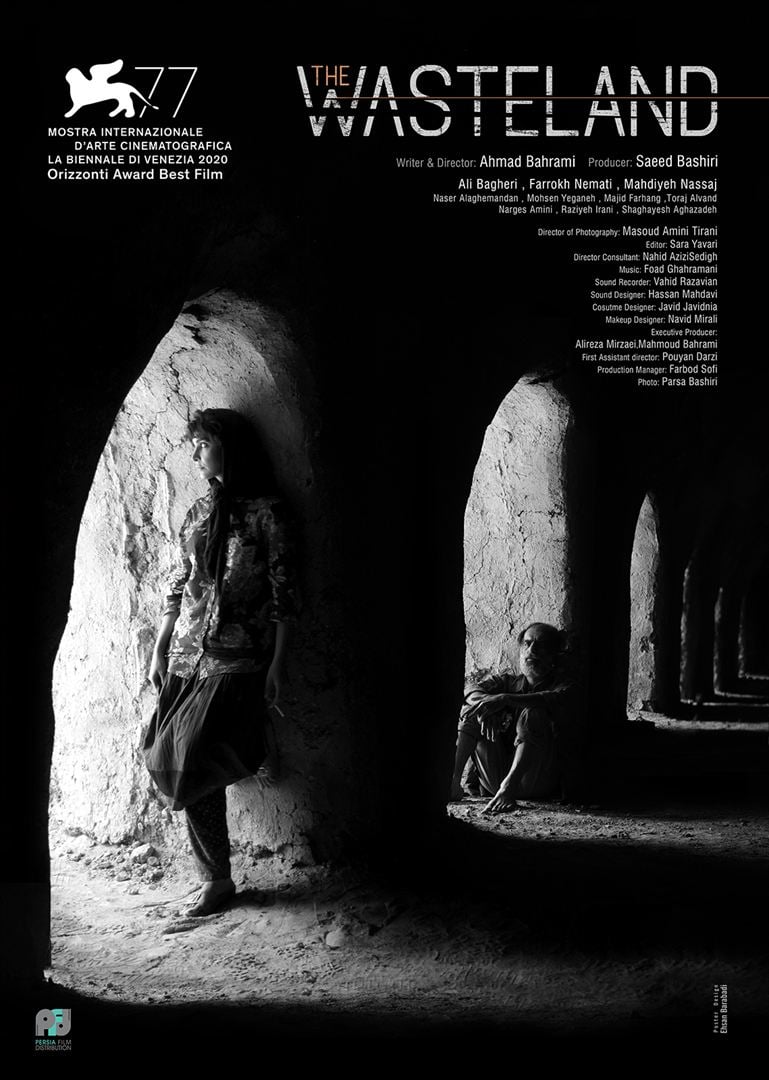

Avez-vous vu cet été The Wastetown ? Êtes-vous encore hanté par la beauté de son noir et blanc, par sa musique lancinante, par la lenteur majestueuse de ses longs travellings ? Et surtout avez-vous réussi à oublier le traumatisme de sa dernière scène. Alors vous avez noté avec impatience la sortie de ce deuxième film de ce que le réalisateur iranien Ahmad Bahrani a annoncé comme devant constituer une trilogie. Et dès mercredi peut-être, comme moi, vous avez repéré une des rares salles parisiennes (il y en a deux à peine : le MK2 Beaubourg et le Balzac) qui le programme.

Vous avez raté The Wastetown ? Ne vous privez pas d’aller voir sa suite qui n’en est pas une : les deux histoires n’ont aucun lien entre elles. Le deuxième peut parfaitement se regarder sans avoir vu le premier.

Pour autant, à quelques semaines de distance à peine, la vision de ces deux films est une expérience envoûtante, qui résonne comme un coda d’une musique. Car les deux films sont conçus sur la même trame. Le deuxième est le palimpseste du premier. Dans The Wastetown, l’action se déroulait sur trois journées qui commençaient et se terminaient de la même façon, jusqu’à un dénouement qui nous laissait pantois. C’est exactement le même procédé qui est utilisé dans The Wasteland, avec une subtilité en plus : la linéarité du récit est doublée d’un flashback récurrent du patron annonçant aux employés l’imminence de leur licenciement. Cette scène et le discours laconique du patron sont filmés cinq (?) fois sous un angle différent. Ils précèdent cinq chapitres, tous quasiment identiques durant lesquels le patron reçoit l’un après l’autre ses employés et leur donne leur congé, avec un paternalisme équidistant de toute empathie et de tout ressentiment. Ces scènes-là se concluent toutes de la même façon jusqu’à un épilogue qu’on avait mieux anticipé que celui de The Wastetown mais qui n’en est pas moins tétanisant.

On pourrait protester que le procédé, répétitif, devient lassant. Certains spectateurs l’ont peut-être ressenti ainsi. Ce n’est pas mon cas. J’ai au contraire été happé, j’allais dire broyé – si la référence à la dernière scène de The Wastetown n’était pas trop transparente – par cette mise en scène implacable, dont la structure se révèle très vite et à laquelle on sait par avance qu’on ne réussira pas à échapper.