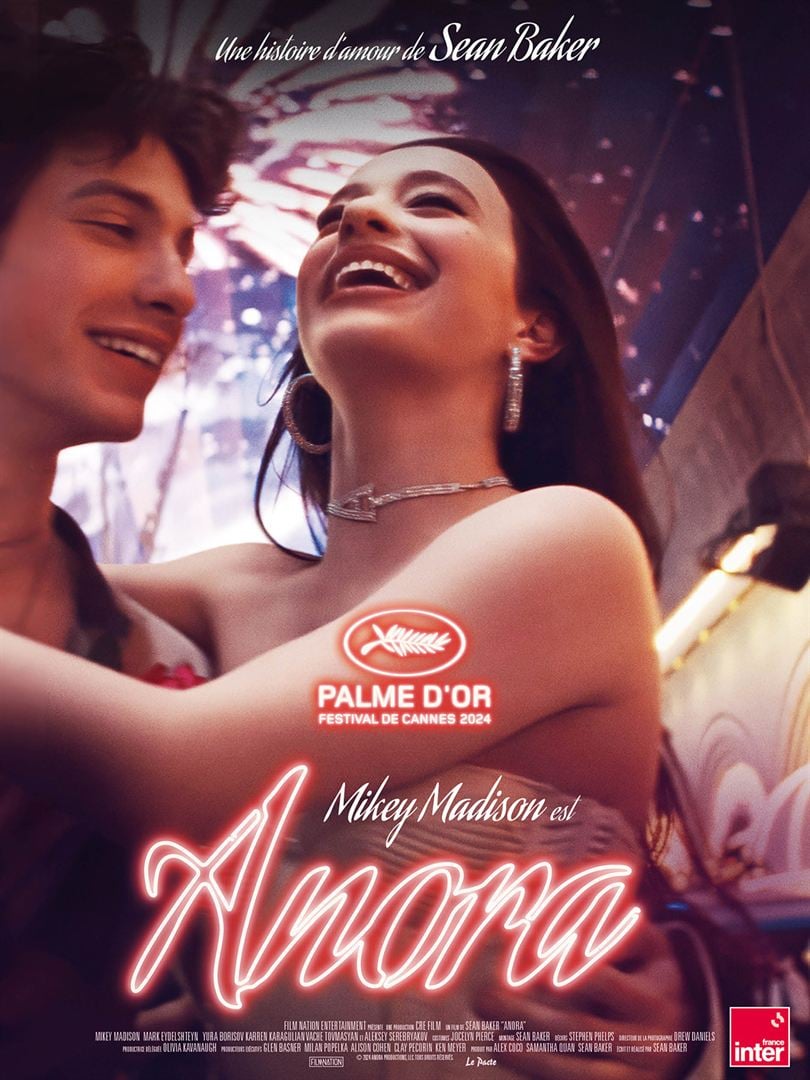

Ani (Mikey Madison) a vingt-trois ans et travaille dans un club de strip-tease. Elle y fait la rencontre d’Ivan (Mark Eydelshteyn), le fils d’un oligarque russe, dont la vie n’est qu’une succession de fêtes extravagantes. Ivan s’entiche d’Ani au point de l’épouser à Las Vegas. Mais quand sa mère découvre le pot aux roses, elle lui envoie ses sbires, à charge pour eux de remettre le gamin dans le droit chemin et de convaincre Ani, qui ne l’entend pas de cette oreille, d’annuler leur mariage.

Ani (Mikey Madison) a vingt-trois ans et travaille dans un club de strip-tease. Elle y fait la rencontre d’Ivan (Mark Eydelshteyn), le fils d’un oligarque russe, dont la vie n’est qu’une succession de fêtes extravagantes. Ivan s’entiche d’Ani au point de l’épouser à Las Vegas. Mais quand sa mère découvre le pot aux roses, elle lui envoie ses sbires, à charge pour eux de remettre le gamin dans le droit chemin et de convaincre Ani, qui ne l’entend pas de cette oreille, d’annuler leur mariage.

Anora arrive sur les écrans précédé de la prestigieuse aura de la Palme d’or qui lui a été décernée à Cannes ce printemps. Cette récompense est lourde à porter : on s’attend à voir le meilleur film de l’année et on risque d’être déçu d’un film qui n’atteint pas les niveaux d’Apocalypse Now ou de Parasite. Il faudrait aller le voir sans cet élément en tête, comme le nouvel opus de Sean Baker, un réalisateur méconnu dont pas grand-monde n’était allé voir les précédents films : Red Rocket, The Florida Project, Tangerine…

C’est Mathieu Macheret, dans Le Monde, qui en parle le mieux : « Sean Baker est né à New York en 1971 et quelque chose de cette décennie s’est imprimé au fer rouge dans la chair des films qu’il s’est mis à réaliser du début des années 2000 jusqu’à aujourd’hui. Une tendresse pour les marginaux indéfendables et autres galériens de l’arnaque, un goût de la déglingue, une virée côté face B de l’Amérique, une façon canaille de jongler avec ses facettes trash et clinquantes. »

Il raconte avoir voulu trouver un rôle pour Karren Karagulian, le parrain d’Ivan chargé par sa mère de le faire rentrer fissa dans le droit chemin. Pour ce faire, il imagine une histoire qui se déroule à New York, dans la communauté russe. On la connaît bien pour avoir vu les films de James Gray (Little Odessa) ou plus récemment l’intéressant Brighton 4th – dont des plans avaient été tournés précisément au même endroit. Mais Anora n’a pas pour cadre un deux-pièces enfumé, son samovar et son odeur de chou rance, mais le pied-à-terre new yorkais rutilant d’un oligarque russe richissime squatté quelques jours par son incontrôlable gamin.

Anora louche du côté de Cendrillon ou de Pretty Woman. Il commence comme un conte de fées avec la rencontre et le coup de foudre entre Ani et Ivan. La comédie romantique se transforme ensuite en thriller avec l’une des scènes les plus longues et les plus hilarantes qui soient pendant laquelle deux barbouzes maladroits tentent de faire entendre raison aux jeunes mariés. Ivan évaporé et Ani non sans mal bâillonnée, commence l’acte III : la traversée de New York façon After Hours à la recherche du disparu. Cette comédie en trois actes (ou s’agit-il tout bien considéré d’un drame ?) se clôt par un épilogue bouleversant entre Ani et Igor, interprété par Yuriy Borisov, découvert dans Compartiment n° 6.

On pourrait reprocher à Anora sa longueur. Au bout d’une demi-heure on a compris le parfait amour que filent Ani et son prince charmant. Au bout d’une autre demi-heure on a encore compris ce qui se joue entre les deux jeunes gens et les deux porte-flingues dépêchés par la mère d’Ivan. Au bout d’une troisième demi-heure, on a une troisième fois compris comment se terminera la recherche d’Ivan. Pour autant, malgré ses longueurs (le film dure au total plus de deux heures), Anora charrie une telle énergie, décrit des personnages si originaux, s’avère si émouvant qu’on se dit qu’une fois encore Cannes a eu le nez creux.

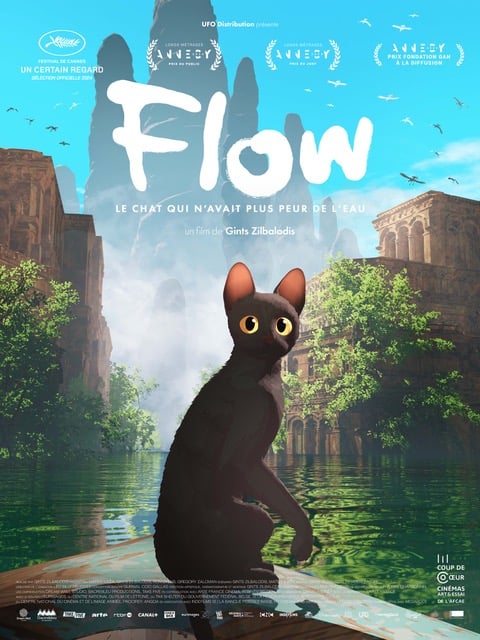

Un chat reprend conscience dans un monde post-apocalyptique dont toute vie humaine a disparu. Le niveau des eaux monte inexorablement. Pour se sauver de la noyade, il trouve refuge avec un capybara sur une felouque, portée par le vent. Trois autres compagnons de voyage l’y rejoignent bientôt : un lémurien, un labrador et un serpentaire.

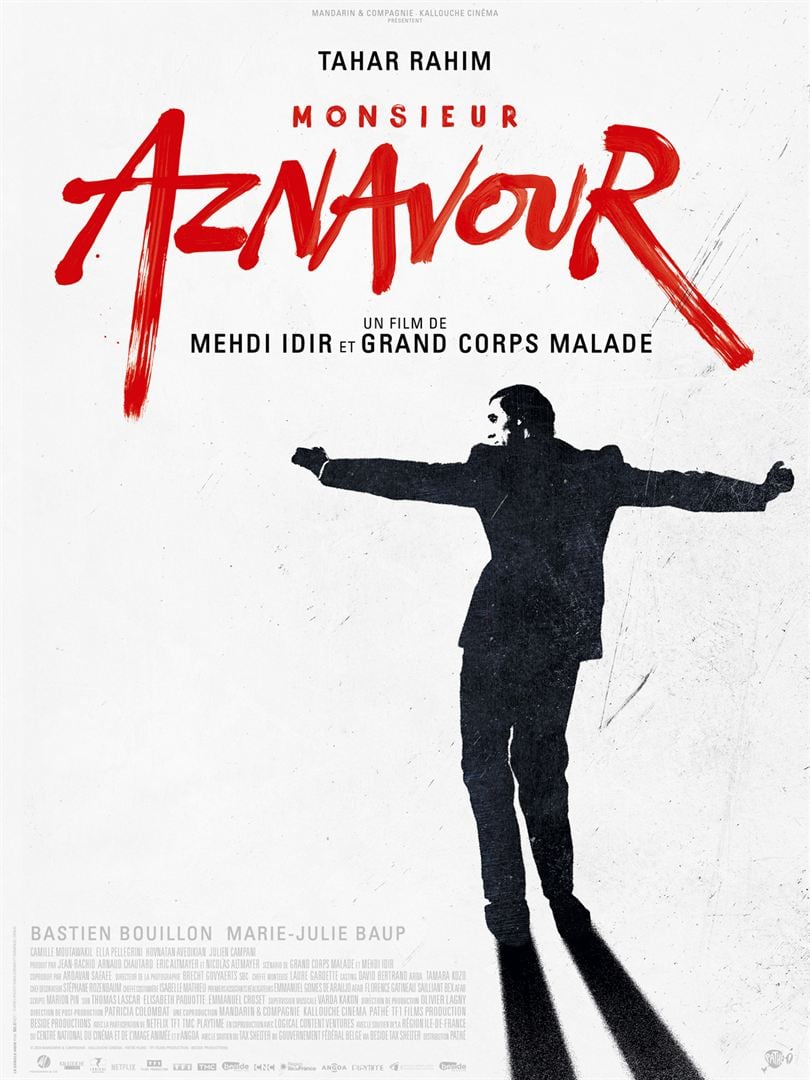

Un chat reprend conscience dans un monde post-apocalyptique dont toute vie humaine a disparu. Le niveau des eaux monte inexorablement. Pour se sauver de la noyade, il trouve refuge avec un capybara sur une felouque, portée par le vent. Trois autres compagnons de voyage l’y rejoignent bientôt : un lémurien, un labrador et un serpentaire. Charles Aznavour (1924-2018) fut l’un des plus grands chanteurs français du siècle dernier. Il a écrit plus de mille chansons, a enregistré près de cent albums en studio, a vendu quelque quinze millions de disques à travers le monde. Monsieur Aznavour raconte, du début à la fin, sa longue carrière : son enfance dans un foyer modeste et aimant de réfugiés arméniens à Paris, ses premiers concerts dans les années 40, avec Pierre Roche (Bastien Bouillon révélé par

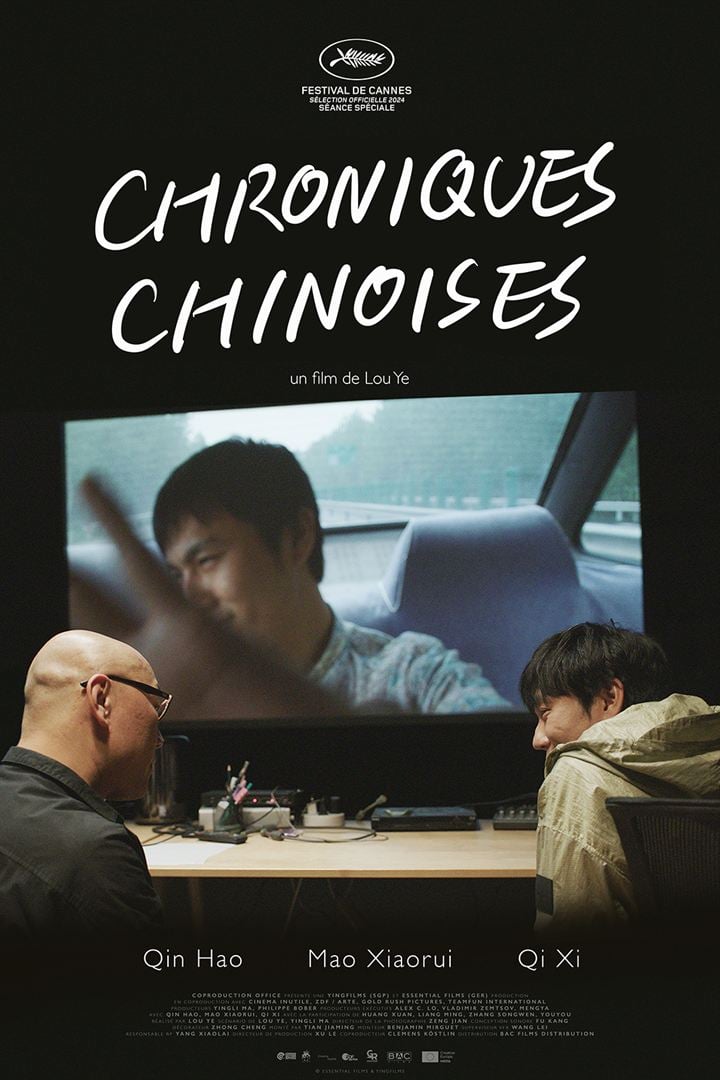

Charles Aznavour (1924-2018) fut l’un des plus grands chanteurs français du siècle dernier. Il a écrit plus de mille chansons, a enregistré près de cent albums en studio, a vendu quelque quinze millions de disques à travers le monde. Monsieur Aznavour raconte, du début à la fin, sa longue carrière : son enfance dans un foyer modeste et aimant de réfugiés arméniens à Paris, ses premiers concerts dans les années 40, avec Pierre Roche (Bastien Bouillon révélé par  Chroniques chinoises, dont le titre original An Unfinished Film est plus parlant, est un vrai-faux documentaire qui raconte le tournage de deux films inachevés. Le tournage du premier, un drame sentimental, s’est interrompu à la fin des années 2000 faute de financement. Le producteur et le réalisateur décident de réunir l’équipe du film pour l’achever dix ans plus tard. Mais ce second tournage sera lui-même à son tour interrompu par l’épidémie de Covid et par le confinement.

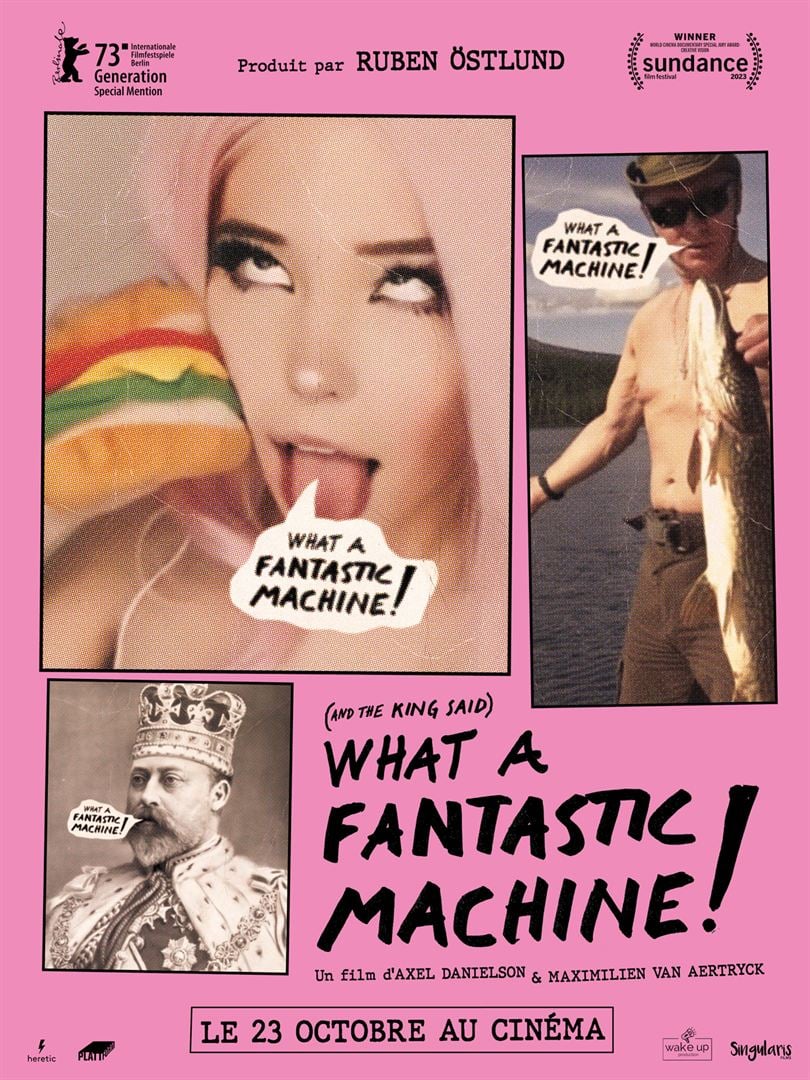

Chroniques chinoises, dont le titre original An Unfinished Film est plus parlant, est un vrai-faux documentaire qui raconte le tournage de deux films inachevés. Le tournage du premier, un drame sentimental, s’est interrompu à la fin des années 2000 faute de financement. Le producteur et le réalisateur décident de réunir l’équipe du film pour l’achever dix ans plus tard. Mais ce second tournage sera lui-même à son tour interrompu par l’épidémie de Covid et par le confinement. Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck ont créé ensemble Plattform Produktion à Göteborg en Suède en 2013. Ils réfléchissent à l’impact des images sur notre société.

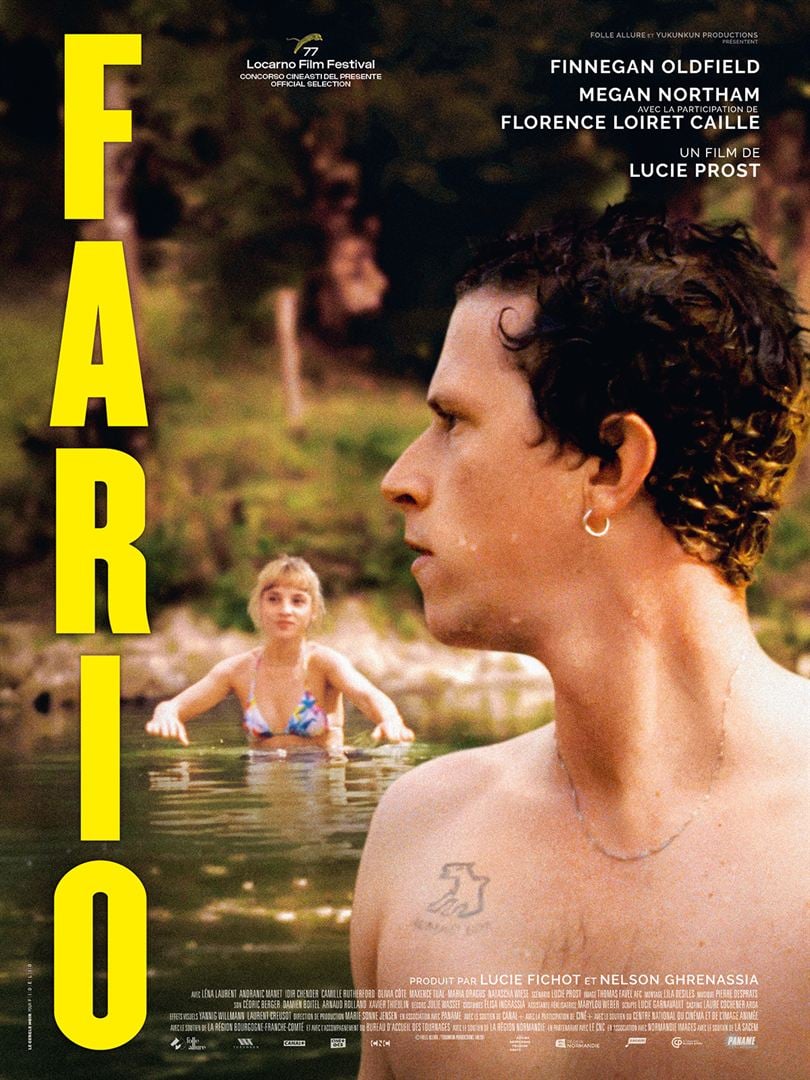

Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck ont créé ensemble Plattform Produktion à Göteborg en Suède en 2013. Ils réfléchissent à l’impact des images sur notre société. Léo (Finnegan Oldfield), jeune biologiste expatrié à Berlin, revient chez lui quelques jours dans le Doubs rendre visite à sa mère (Florence Loiret-Caille). Il a hérité de son père, récemment décédé dans de tragiques circonstances, des terres qu’il a décidé de vendre à une compagnie minière. Sa mère et ses amis sont hostiles au projet. L’observation par Léo des farios, les truites de rivière, et de la troublante évolution de leur comportement le conduit à la même conclusion.

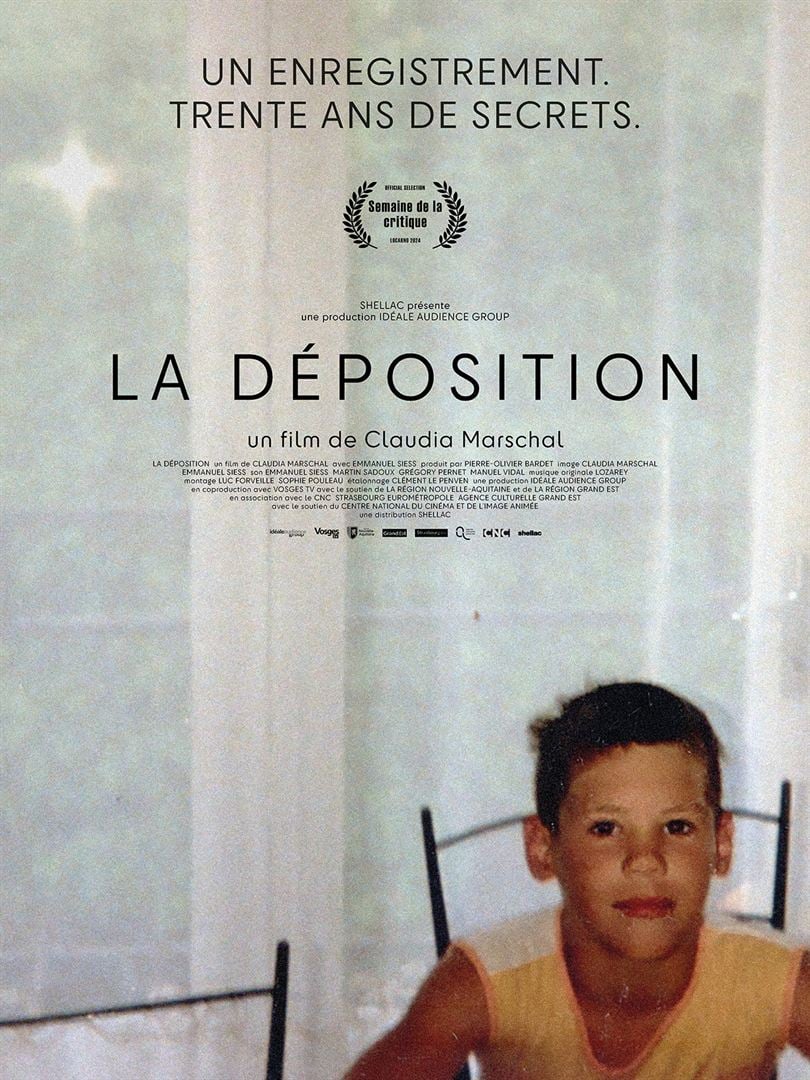

Léo (Finnegan Oldfield), jeune biologiste expatrié à Berlin, revient chez lui quelques jours dans le Doubs rendre visite à sa mère (Florence Loiret-Caille). Il a hérité de son père, récemment décédé dans de tragiques circonstances, des terres qu’il a décidé de vendre à une compagnie minière. Sa mère et ses amis sont hostiles au projet. L’observation par Léo des farios, les truites de rivière, et de la troublante évolution de leur comportement le conduit à la même conclusion. En 1993, Emmanuel Siess, alors âgé de treize ans à peine, a été abusé par un prêtre à qui il vouait une confiance absolue. Ses parents n’ont pas cru leur enfant qui leur avait aussitôt rapporté les faits. Près de trente ans plus tard, après y avoir longuement réfléchi et contacté l’archevêque de Strasbourg, Emmanuel décide de porter plainte à la gendarmerie. Sa cousine, Claudia Marschal, une réalisatrice formée à l’école documentaire de Lussas (Ardèche), filme sa déposition.

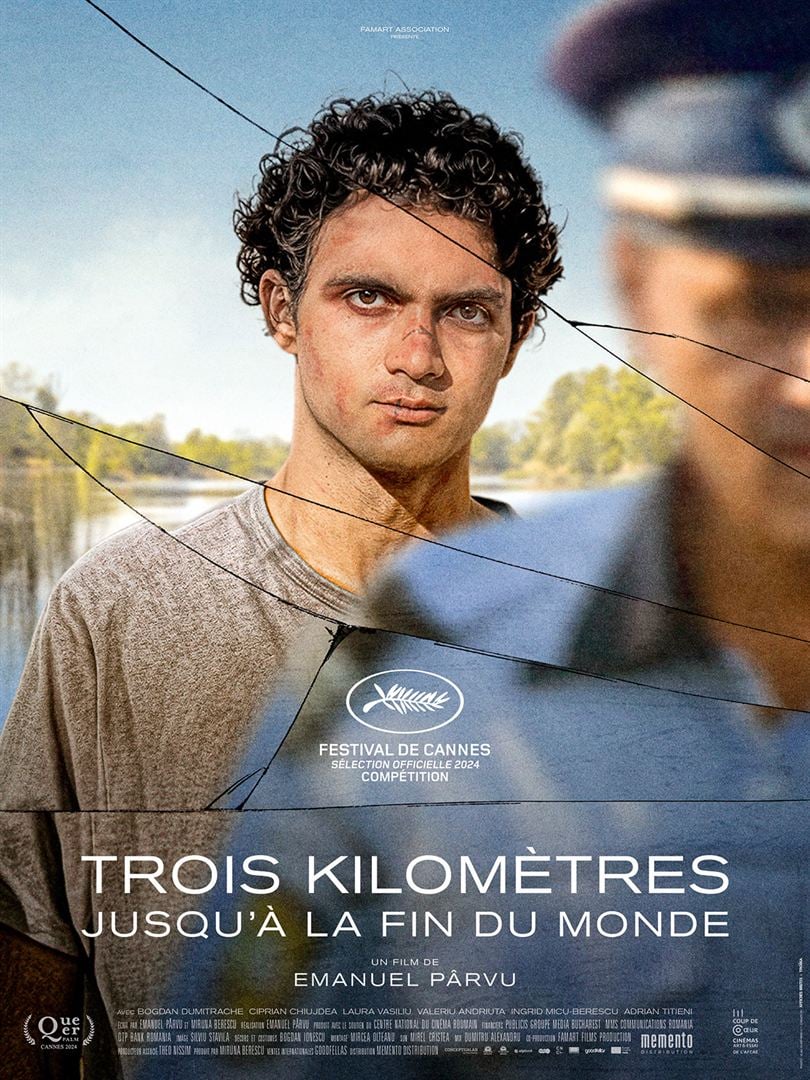

En 1993, Emmanuel Siess, alors âgé de treize ans à peine, a été abusé par un prêtre à qui il vouait une confiance absolue. Ses parents n’ont pas cru leur enfant qui leur avait aussitôt rapporté les faits. Près de trente ans plus tard, après y avoir longuement réfléchi et contacté l’archevêque de Strasbourg, Emmanuel décide de porter plainte à la gendarmerie. Sa cousine, Claudia Marschal, une réalisatrice formée à l’école documentaire de Lussas (Ardèche), filme sa déposition. Adi, dix-sept ans, est pensionnaire à la ville. Son baccalauréat en poche, il passe les vacances dans le petit village de pêcheurs de ses parents, perdu dans un bras du delta du Danube. Une nuit, il y est sauvagement agressé. Le chef de la police locale identifie rapidement les deux auteurs de l’agression ; mais la découverte de leur mobile va le conduire à chercher à étouffer l’affaire, avec la complicité des propres parents d’Adi et du prêtre de la paroisse.

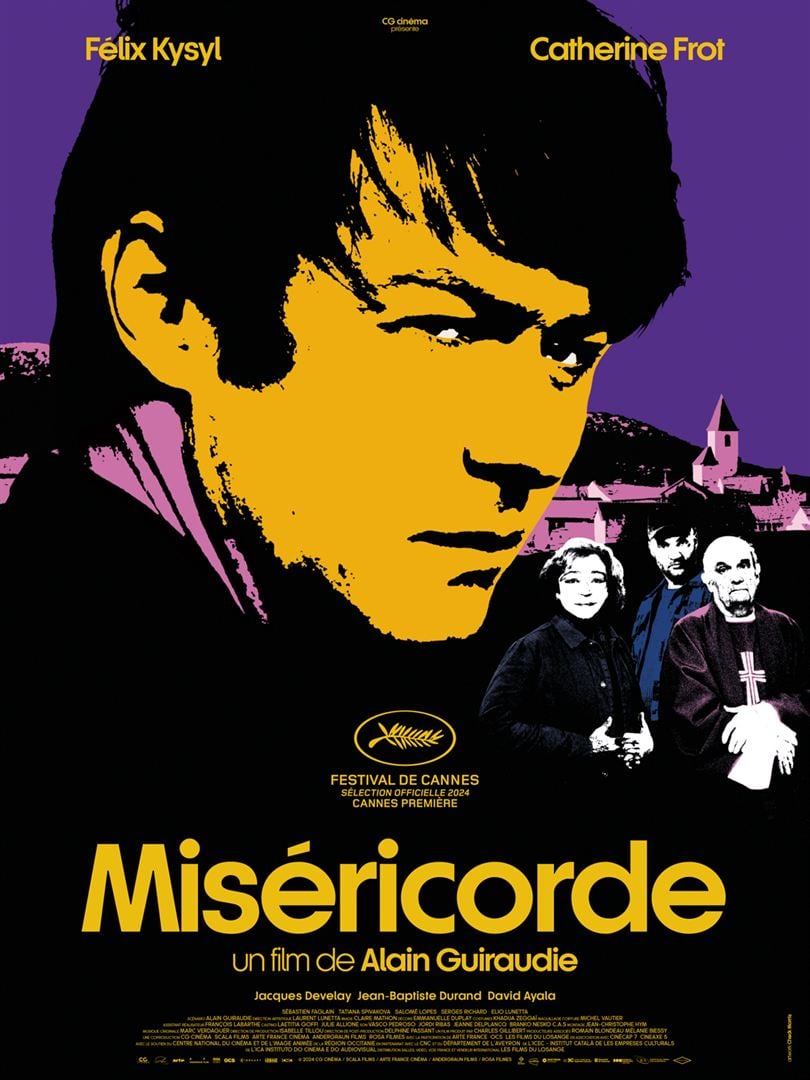

Adi, dix-sept ans, est pensionnaire à la ville. Son baccalauréat en poche, il passe les vacances dans le petit village de pêcheurs de ses parents, perdu dans un bras du delta du Danube. Une nuit, il y est sauvagement agressé. Le chef de la police locale identifie rapidement les deux auteurs de l’agression ; mais la découverte de leur mobile va le conduire à chercher à étouffer l’affaire, avec la complicité des propres parents d’Adi et du prêtre de la paroisse. À la mort du boulanger dont il fut longtemps l’apprenti, avant de partir s’installer à la ville, Jérémie (Félix Kysyl) revient dans son village natal de l’Aveyron. Il y retrouve Martine (Catherine Frot), la veuve du boulanger, Vincent, son fils soupe-au-lait, et Walter, un ami d’enfance.

À la mort du boulanger dont il fut longtemps l’apprenti, avant de partir s’installer à la ville, Jérémie (Félix Kysyl) revient dans son village natal de l’Aveyron. Il y retrouve Martine (Catherine Frot), la veuve du boulanger, Vincent, son fils soupe-au-lait, et Walter, un ami d’enfance. À Dunkerque dans les années 80, Jackie (Mallory Wanecque) et Clotaire (Malik Frikah) se rencontrent devant le lycée dont elle est une élève studieuse et qu’il a quitté prématurément. Orpheline de mère, Jackie est élevée par un père aimant (Alain Chabat) dans une banlieue bourgeoise. Aîné d’une nombreuse fratrie, Clotaire est issu d’un milieu ouvrier plus modeste.

À Dunkerque dans les années 80, Jackie (Mallory Wanecque) et Clotaire (Malik Frikah) se rencontrent devant le lycée dont elle est une élève studieuse et qu’il a quitté prématurément. Orpheline de mère, Jackie est élevée par un père aimant (Alain Chabat) dans une banlieue bourgeoise. Aîné d’une nombreuse fratrie, Clotaire est issu d’un milieu ouvrier plus modeste.