Comme son titre, emprunté à l’émission de téléréalité diffusée sur NBC en 2004, l’annonce, The Apprentice raconte les années de formation de Donald J Trump dans les décennies 70 et 80, sous la houlette de Roy Cohn (1927-1986), un avocat sans scrupules, venu de la droite républicaine (il fut le conseiller juridique de McCarthy et le procureur général qui envoya à la chaise électrique les époux Rosenberg).

Comme son titre, emprunté à l’émission de téléréalité diffusée sur NBC en 2004, l’annonce, The Apprentice raconte les années de formation de Donald J Trump dans les décennies 70 et 80, sous la houlette de Roy Cohn (1927-1986), un avocat sans scrupules, venu de la droite républicaine (il fut le conseiller juridique de McCarthy et le procureur général qui envoya à la chaise électrique les époux Rosenberg).

Les Etats-Unis sont décidément un pays fascinant. Comment un tel film, sans concession pour son ancien (et futur ?) président, a-t-il pu s’écrire, se financer, se tourner, être distribué sans en être empêché par une armée d’avocats ? Si Kamala Harris avait besoin d’un clip de campagne, certes un peu long, The Apprentice en serait un tout trouvé.

À force de voir le septuagénaire, on avait oublié que Donal Trump, né en 1946, avait été jeune. Dans les années 70, il marche encore sur les traces de son père, un magnat de l’immobilier. Écrasé par la figure paternelle, il trouve en Roy Cohn une figure paternelle de substitution, qui l’introduit au gotha new yorkais et le sort de quelques mauvais pas. C’est auprès de lui qu’il se forge un mental de tueur, un cynisme à toute épreuve et une idéologie simpliste : le monde est composé de deux catégories d’individus, les winners et les losers.

The Apprentice ne reconnaît au futur 45ème président des Etats-Unis aucune circonstance atténuante. Donald Trump ne montre aucune compassion pour son frère aîné, qui mourra alcoolique en 1981. C’est un prédateur sexuel qui jette son dévolu sur une mannequin tchécoslovaque, Ivana Zelníčková, qui lui fera trois enfants avant d’être copieusement trompée et répudiée. C’est surtout un homme d’affaires sans scrupules à l’ego étourdissant. The Apprentice ne lui épargne rien, qui stigmatise son obésité, sa calvitie.

Le film est servi par l’interprétation impressionnante de ses deux héros. Sebastian Stan pousse la ressemblance avec son personnage à un point inouï. Mais Jeremy Strong n’est pas loin de lui voler la vedette dans le rôle, vénéneux à souhait, de Roy Cohn, tour à tour sublimement maléfique et pathétiquement pitoyable.

The Apprentice est remarquablement écrit. Son scénario, qui revisite l’histoire américaine des décennies 70 et 80, la chute de Nixon, la quasi-faillite de la ville de New York, les années disco et Sida, est mené à un rythme d’enfer. The Apprentice n’a qu’un seul défaut : son héros est tellement détestable qu’un film qui lui est tout entier consacré n’est franchement pas agréable à voir.

Née aux Etats-Uni en 1907, Lee Miller émigre très jeune à Paris où elle fait la une de Vogue, devient la muse de Man Ray et sa maîtresse, participe au mouvement surréaliste. La Seconde Guerre mondiale la trouve à Londres où elle est devenue reporter pour Vogue. À la Libération elle est missionnée sur le continent. Elle accompagnera l’avancée des armées américaines en compagnie de David Sherman, photographe pour Life. Elle y prendra des clichés passés à la postérité.

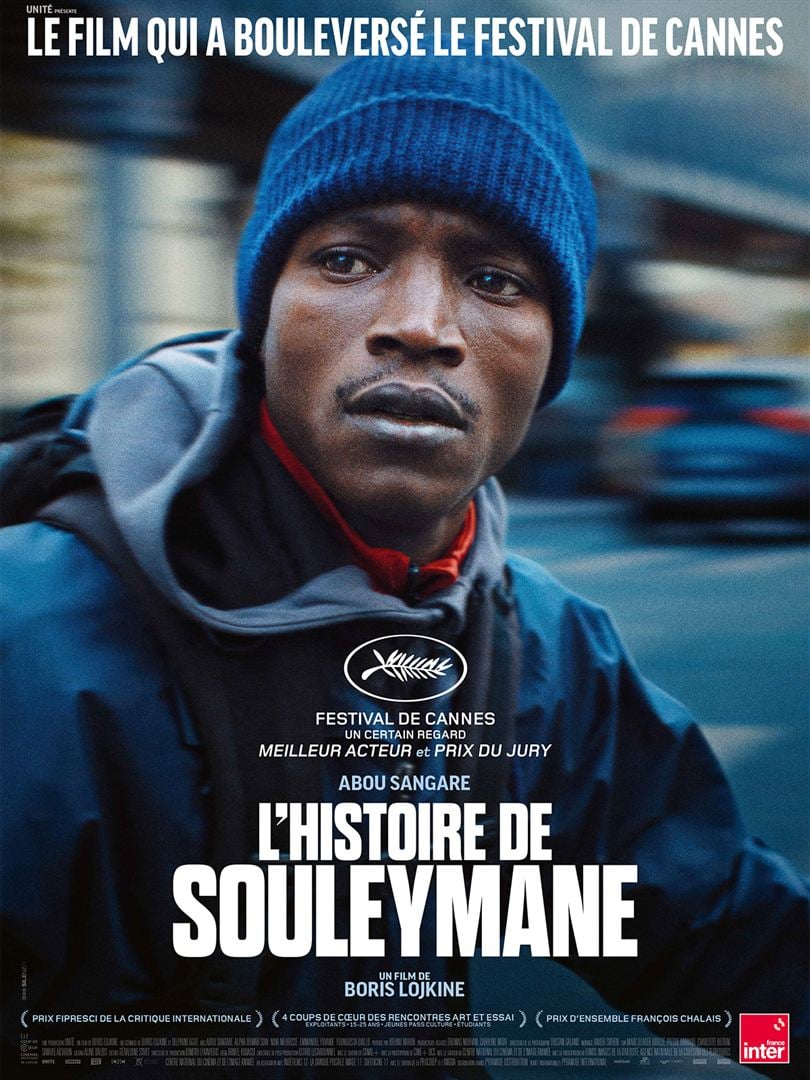

Née aux Etats-Uni en 1907, Lee Miller émigre très jeune à Paris où elle fait la une de Vogue, devient la muse de Man Ray et sa maîtresse, participe au mouvement surréaliste. La Seconde Guerre mondiale la trouve à Londres où elle est devenue reporter pour Vogue. À la Libération elle est missionnée sur le continent. Elle accompagnera l’avancée des armées américaines en compagnie de David Sherman, photographe pour Life. Elle y prendra des clichés passés à la postérité. Souleymane Bagaré a fui la Guinée à la recherche d’une vie meilleure pour lui et pour sa mère malade laissée au pays. Il a traversé le Sahara, la Méditerranée et a rejoint la France. À Paris, il tire le diable par la queue, dort au 115, sillonne la ville à vélo pour y livrer des repas, alors que son statut de demandeur d’asile lui interdit de travailler. Il comparaît dans deux jours à l’Ofpra qui statuera sur sa demande de titre. Son dossier est fragile : faute d’avoir lui-même subi des persécutions, Souleymane s’est procuré auprès d’un compatriote moyennant finances un récit apocryphe qu’il peine à mémoriser.

Souleymane Bagaré a fui la Guinée à la recherche d’une vie meilleure pour lui et pour sa mère malade laissée au pays. Il a traversé le Sahara, la Méditerranée et a rejoint la France. À Paris, il tire le diable par la queue, dort au 115, sillonne la ville à vélo pour y livrer des repas, alors que son statut de demandeur d’asile lui interdit de travailler. Il comparaît dans deux jours à l’Ofpra qui statuera sur sa demande de titre. Son dossier est fragile : faute d’avoir lui-même subi des persécutions, Souleymane s’est procuré auprès d’un compatriote moyennant finances un récit apocryphe qu’il peine à mémoriser. Nous sommes à Paris au début des années 90. Emma (Lou Lampros) et Sammy (Théo Christine) vivent en couple et viennent d’avoir un petit garçon. Leur nouvel appartement est situé juste au dessus du studio de développement de Cyril (Victor Belmondo), un photographe talentueux en pleine ascension. Irrésistiblement attirés l’un par l’autre, Sammy et Cyril ont une liaison. Mais Cyril est séropositif.

Nous sommes à Paris au début des années 90. Emma (Lou Lampros) et Sammy (Théo Christine) vivent en couple et viennent d’avoir un petit garçon. Leur nouvel appartement est situé juste au dessus du studio de développement de Cyril (Victor Belmondo), un photographe talentueux en pleine ascension. Irrésistiblement attirés l’un par l’autre, Sammy et Cyril ont une liaison. Mais Cyril est séropositif. Michelle (Hélène Vincent) est une grand-mère aimante, une vraie Mamie Nova. Elle se réjouit d’accueillir pour les vacances de la Toussaint, dans sa belle maison nivernaise sa fille Valérie (Ludivine Sagnier) et son petit-fils Lucas. Tout près de chez elle réside sa vieille amie Marie-Claude (Josiane Balasko) qu’elle conduit régulièrement à la prison où son fils, Vincent (Pierre Lottin), purge une courte peine. Mais les apparences de ce quotidien banal sont trompeuses.

Michelle (Hélène Vincent) est une grand-mère aimante, une vraie Mamie Nova. Elle se réjouit d’accueillir pour les vacances de la Toussaint, dans sa belle maison nivernaise sa fille Valérie (Ludivine Sagnier) et son petit-fils Lucas. Tout près de chez elle réside sa vieille amie Marie-Claude (Josiane Balasko) qu’elle conduit régulièrement à la prison où son fils, Vincent (Pierre Lottin), purge une courte peine. Mais les apparences de ce quotidien banal sont trompeuses. Dans un futur (ou un passé ?) dystopique, la mégalopole de New Rome est au bord du chaos. Cesar Catilina (Adam Driver), un jeune architecte, nobélisé pour l’invention d’un nouveau matériau révolutionnaire, y est en charge de l’urbanisme. Ses projets disruptifs se heurtent au conservatisme du maire, Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito). La fille de celui-ci, Julia Cicero, devient l’attachée de presse de Cesar Catalina et bientôt son amante.

Dans un futur (ou un passé ?) dystopique, la mégalopole de New Rome est au bord du chaos. Cesar Catilina (Adam Driver), un jeune architecte, nobélisé pour l’invention d’un nouveau matériau révolutionnaire, y est en charge de l’urbanisme. Ses projets disruptifs se heurtent au conservatisme du maire, Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito). La fille de celui-ci, Julia Cicero, devient l’attachée de presse de Cesar Catalina et bientôt son amante. Après un vol intercontinental en classe affaires, agrémenté d’un passage aux toilettes, l’héroïne anonyme (Noémie Merlant) atterrit à Hong-Kong. Elle y loge dans un palace dont elle doit évaluer la qualité des prestations dans le but bientôt révélé d’en licencier la directrice (Naomi Watts).

Après un vol intercontinental en classe affaires, agrémenté d’un passage aux toilettes, l’héroïne anonyme (Noémie Merlant) atterrit à Hong-Kong. Elle y loge dans un palace dont elle doit évaluer la qualité des prestations dans le but bientôt révélé d’en licencier la directrice (Naomi Watts). Iman vient d’obtenir une promotion dans l’appareil répressif iranien. Ce mari aimant, ce père dévoué va pouvoir offrir à sa femme Najmeh et à ses deux filles, l’aînée Rezvan étudiante et la cadette Sana encore lycéenne, de meilleures conditions de vie. Mais sa promotion fait désormais peser sur sa famille des obligations supplémentaires. Elle se doit d’être irréprochable alors que la mort brutale de Mahsa Amini, après son arrestation par la « police de la moralité » pour port du voile inapproprié jette la population iranienne à la rue au cri de « Femme, Vie, Liberté ».

Iman vient d’obtenir une promotion dans l’appareil répressif iranien. Ce mari aimant, ce père dévoué va pouvoir offrir à sa femme Najmeh et à ses deux filles, l’aînée Rezvan étudiante et la cadette Sana encore lycéenne, de meilleures conditions de vie. Mais sa promotion fait désormais peser sur sa famille des obligations supplémentaires. Elle se doit d’être irréprochable alors que la mort brutale de Mahsa Amini, après son arrestation par la « police de la moralité » pour port du voile inapproprié jette la population iranienne à la rue au cri de « Femme, Vie, Liberté ». Convaincu de l’innocence de son client, maître Jean Monier (Daniel Auteuil) accepte de défendre Nicolas Milik (Grégory Gadebois) accusé d’avoir assassiné sa femme. Après trois ans d’instruction, le procès commence….

Convaincu de l’innocence de son client, maître Jean Monier (Daniel Auteuil) accepte de défendre Nicolas Milik (Grégory Gadebois) accusé d’avoir assassiné sa femme. Après trois ans d’instruction, le procès commence…. Trois femmes travaillent ensemble à l’hôpital et vivent des amours empêchées. Le mari de Prabha est parti travailler en Allemagne et n’a plus donné signe de vie depuis un an. Celui de Parvaty vient de mourir, la laissant sans domicile. La jeune Anu, elle, n’est pas mariée. Elle entretient une relation clandestine avec un jeune homme, Shiaz, malgré leur différence de religion.

Trois femmes travaillent ensemble à l’hôpital et vivent des amours empêchées. Le mari de Prabha est parti travailler en Allemagne et n’a plus donné signe de vie depuis un an. Celui de Parvaty vient de mourir, la laissant sans domicile. La jeune Anu, elle, n’est pas mariée. Elle entretient une relation clandestine avec un jeune homme, Shiaz, malgré leur différence de religion.