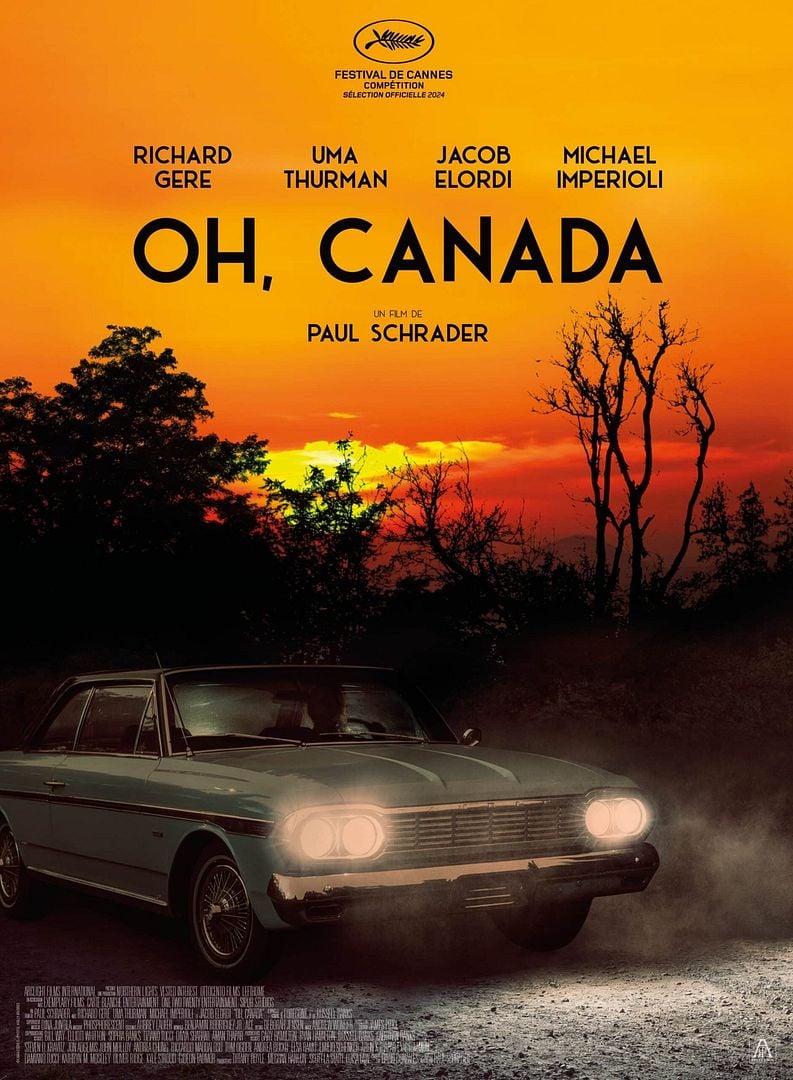

Alors qu’il se meurt d’un cancer en phase terminale, Leonard Fife (Richard Gere) accepte de raconter sa vie, face caméra, à deux de ses anciens étudiants. Avant de devenir un documentariste célèbre, Fife a grandi aux Etats-Unis. Il s’y est marié deux fois, y a eu plusieurs enfants, mais a abandonné les siens pour fuir au Canada, soi-disant pour échapper à la conscription en 1968 mais en fait pour fuir lâchement un quotidien qu’il ne supportait plus. Amy (Uma Thurman), qui fut son étudiante trente ans plus tôt, avant de devenir sa femme et sa productrice, assiste à l’enregistrement et découvre des pans de la vie de Leonard qu’elle ne connaissait pas.

Alors qu’il se meurt d’un cancer en phase terminale, Leonard Fife (Richard Gere) accepte de raconter sa vie, face caméra, à deux de ses anciens étudiants. Avant de devenir un documentariste célèbre, Fife a grandi aux Etats-Unis. Il s’y est marié deux fois, y a eu plusieurs enfants, mais a abandonné les siens pour fuir au Canada, soi-disant pour échapper à la conscription en 1968 mais en fait pour fuir lâchement un quotidien qu’il ne supportait plus. Amy (Uma Thurman), qui fut son étudiante trente ans plus tôt, avant de devenir sa femme et sa productrice, assiste à l’enregistrement et découvre des pans de la vie de Leonard qu’elle ne connaissait pas.

Oh, Canada est l’adaptation fidèle de l’avant-dernier roman de Russell Banks, l’immense écrivain américain qui allait mourir quelques mois après la publication de sa traduction française. C’est un roman et désormais un film triplement hanté par la mort : celle de Russell Banks qui, atteint d’un cancer, savait sa fin prochaine en l’écrivant, celles, à venir, de Paul Schrader (78 ans) et de Richard Gere (75 ans), dont la fin des impressionnantes carrières (le premier fut l’un des plus grands scénaristes du Nouvel Hollywood, le second une star des années 80) est plus proche que le début.

Comme le roman, le film se plaît à entretenir la confusion sur les souvenirs de Leonard. Sous l’effet des médicaments et de la maladie, le vieillard, exténué, en perd le fil, s’interrompt, se contredit, revient dans le temps ou saute des époques. Au risque d’y perdre le lecteur comme le spectateur, film et roman restituent très subtilement ce récit désordonné, passant du noir et blanc à la couleur, où les amantes de Leonard prennent parfois les mêmes visages (ainsi d’Uma Thurman qui joue à la fois sa dernière épouse et la femme de l’ami peintre à laquelle il rend visite en chemin vers la frontière canadienne).

Le film a suscité chez moi exactement la même réaction embarrassée que le roman. Je n’y ai rien compris. Ou, plus précisément, pour essayer de mettre des mots sur ce ressenti bien laconique, je n’ai pas compris le point de vue de l’auteur et de son héros : s’agit-il du repentir d’un homme qui ne veut pas quitter la vie sans avoir avoué ses fautes ? s’agit-il plutôt d’un ultime tourment sadique qu’il inflige à sa femme ? d’un jeu machiavélique auquel il se livre avec ses anciens élèves pour leur montrer, aussi décati soit-il, qu’il les surpasse toujours ? Leonard Fife est-il un honnête homme ? un lâche ? un salaud ?

On me répondra peut-être que je n’y ai rien compris. Et l’hypothèse de mon manque de clairvoyance me remplit de honte. On me répondra peut-être aussi que c’est tout à la fois. Que la richesse du livre comme du film est précisément de laisser toutes ces options ouvertes. À quoi je répondrai à mon tour qu’hélas ce brouillard trop obscur m’a décontenancé.

Complètement d’accord avec vous !

Ce n’est pas Richard Gere qui est décédé, mais son père.