Nour a quatorze ans. Ses trois frères veillent sur lui : Abel, l’aîné, fait figure de père de substitution, Mo, le plus fêtard, fait de la musculation et drague les filles, Hédi, le cadet, est un chien fou mouillé dans des trafics louches. Ces quatre frères hauts en couleurs vivent d’expédients et ont décidé, contre l’avis de leur oncle, de garder chez eux leur mère plongée dans un coma irréversible. Le jeune Nour est convaincu des vertus thérapeutiques des airs d’opéra que son père chantait à sa mère quand ils se sont rencontrés et que Nour lui fait réécouter. Au collège où il doit effectuer des travaux d’intérêt général, il rencontre une cantatrice, qui anime un atelier d’art lyrique et qui l’initiera au chant.

Nour a quatorze ans. Ses trois frères veillent sur lui : Abel, l’aîné, fait figure de père de substitution, Mo, le plus fêtard, fait de la musculation et drague les filles, Hédi, le cadet, est un chien fou mouillé dans des trafics louches. Ces quatre frères hauts en couleurs vivent d’expédients et ont décidé, contre l’avis de leur oncle, de garder chez eux leur mère plongée dans un coma irréversible. Le jeune Nour est convaincu des vertus thérapeutiques des airs d’opéra que son père chantait à sa mère quand ils se sont rencontrés et que Nour lui fait réécouter. Au collège où il doit effectuer des travaux d’intérêt général, il rencontre une cantatrice, qui anime un atelier d’art lyrique et qui l’initiera au chant.

On se souvient au début des années 2000 de Billy Elliot, de son sujet (un fils de prolétaire devient danseur étoile en dépit de tous les préjugés) et de son succès mondial. Mes frères et moi repose sur un ressort similaire et médiocrement convaincant : un enfant, même issu des classes les plus modestes, pourra s’élever hors de sa condition grâce à la pratique d’un art, même le plus élitiste qui soit. Sorti en juillet 2019, Yuli, la biographie romancée du danseur étoile cubain Carlos Acosta, creusait un sillon similaire.

On pouvait donc légitimement craindre le pire devant ce drame social cousu de fil blanc et lesté de tant de bonnes intentions. On pouvait craindre en particulier la partition de Judith Chemla, convoquée grâce à son joli filet de voix pour jouer le rôle de la professeure de chant, passeuse entre deux mondes : celui de la noire misère du lumpenprolétariat et celui des amateurs d’opéra.

Mes frères et moi réussit de justesse à éviter cet écueil grâce à la peinture jamais misérabiliste qu’il fait de Nour et de ses frères. Chacun incarne à sa façon, et sans verser dans la caricature, une façon d’être dans la France d’aujourd’hui un Rebeu en mal d’intégration : l’autorité virile pour Abel, le commerce de ses charmes pour Mo (interprété par le toujours excellent Sofian Khammès qui construit de film en film une carrière prometteuse), la rebellion violente pour Hédi et la curiosité d’être au monde pour Nour dont j’aurais volontiers dit qu’il rappelle le héros de La Vie devant soi de Ajar/Gary si Télérama ne l’avait pas déjà écrit.

Mes frères et moi a aussi une autre qualité : c’est un film joyeusement estival, tourné à Sète, qui devient décidément une ville de cinéma (outre la série de TF1 Demain nous appartient et les films d’Abdellatif Kechiche, Sète avait accueilli le tournage de Fragile, une petite pépite sortie l’été dernier et injustement passé inaperçu). Ce soleil insolent, ces plages, ces flots méditerranéens sont un baume dans l’hiver parisien pluvieux, dont on aurait tort de se priver.

Daniel (Daniel Brühl) est un célèbre acteur allemand. Il vit à Berlin-Est dans un splendide duplex avec sa femme, ses deux enfants et une bonne cubaine. Ce matin, il prend l’avion pour aller passer une audition à Londres pour un rôle dans un blockbuster hollywoodien. Sur le chemin de l’aéroport, il s’arrête dans un vieux troquet. Un client, Bruno, qui se révèle être le voisin de Daniel et dont le père occupait l’appartement de Daniel avant sa coûteuse réhabilitation, engage la conversation avec lui. Elle prend vite un ton désagréable.

Daniel (Daniel Brühl) est un célèbre acteur allemand. Il vit à Berlin-Est dans un splendide duplex avec sa femme, ses deux enfants et une bonne cubaine. Ce matin, il prend l’avion pour aller passer une audition à Londres pour un rôle dans un blockbuster hollywoodien. Sur le chemin de l’aéroport, il s’arrête dans un vieux troquet. Un client, Bruno, qui se révèle être le voisin de Daniel et dont le père occupait l’appartement de Daniel avant sa coûteuse réhabilitation, engage la conversation avec lui. Elle prend vite un ton désagréable. À Encino, près de Los Angeles, au début des 70ies, Gary (Cooper Hoffman) tombe amoureux au premier regard de Alana (Alana Haim). Il a quinze ans mais il est déjà presque autonome, assume seul la garde de son frère cadet, tourne dans une série télévisée, a un sacré esprit d’entreprise. Elle a vingt-cinq ans, est couvée par une famille juive étouffante, n’est pas sûre d’elle. S’aimeront-ils malgré leurs différences ?

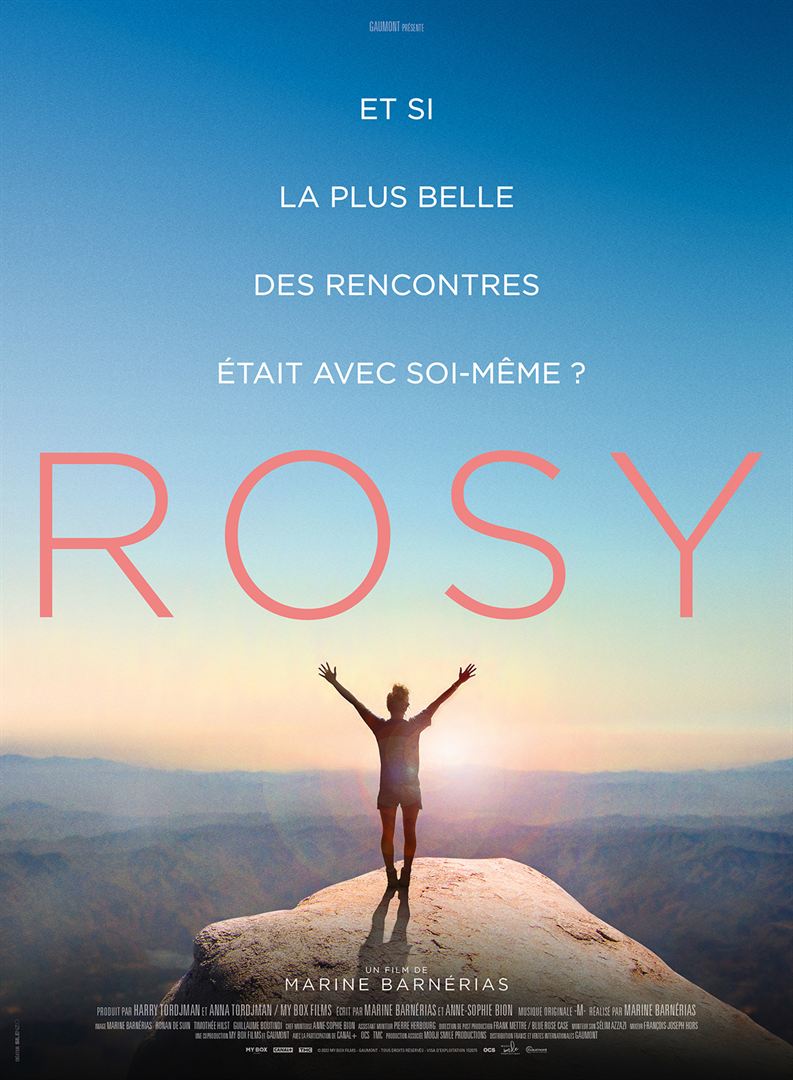

À Encino, près de Los Angeles, au début des 70ies, Gary (Cooper Hoffman) tombe amoureux au premier regard de Alana (Alana Haim). Il a quinze ans mais il est déjà presque autonome, assume seul la garde de son frère cadet, tourne dans une série télévisée, a un sacré esprit d’entreprise. Elle a vingt-cinq ans, est couvée par une famille juive étouffante, n’est pas sûre d’elle. S’aimeront-ils malgré leurs différences ? En 2015, âgée de vingt-et-un ans à peine, Marine Barniéras apprend qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaques (SEP). Elle décide alors d’entreprendre pendant six mois un extraordinaire voyage au bout du monde pour se réconcilier avec son corps. De ce voyage, elle tirera un livre, publié en 2017, Seper hero, puis un film baptisé Rosy, du nom qu’elle donne à la maladie tapie en elle et avec laquelle elle doit désormais cohabiter à jamais.

En 2015, âgée de vingt-et-un ans à peine, Marine Barniéras apprend qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaques (SEP). Elle décide alors d’entreprendre pendant six mois un extraordinaire voyage au bout du monde pour se réconcilier avec son corps. De ce voyage, elle tirera un livre, publié en 2017, Seper hero, puis un film baptisé Rosy, du nom qu’elle donne à la maladie tapie en elle et avec laquelle elle doit désormais cohabiter à jamais. Londres. 1987. Un célèbre écrivain américain (Denis Podalydès), exilé à Londres, un pays dont il réprouve l’antisémitisme, travaille sans relâche à l’écriture de son prochain roman. Il reçoit dans son atelier son amante (Léa Seydoux) avec qui il entretient une liaison au long cours. D’autres femmes occupent sa vie : une ancienne maîtresse (Emmanuelle Devos) qui se bat de l’autre côté de l’Atlantique contre le cancer qui la ronge, une brillante étudiante souffrant de troubles neurologiques, une interprète tchèque qu’il a aidée à franchir le Rideau de fer. Sans oublier son épouse (Anouk Grinberg) qui jalouse ses fantômes de papier.

Londres. 1987. Un célèbre écrivain américain (Denis Podalydès), exilé à Londres, un pays dont il réprouve l’antisémitisme, travaille sans relâche à l’écriture de son prochain roman. Il reçoit dans son atelier son amante (Léa Seydoux) avec qui il entretient une liaison au long cours. D’autres femmes occupent sa vie : une ancienne maîtresse (Emmanuelle Devos) qui se bat de l’autre côté de l’Atlantique contre le cancer qui la ronge, une brillante étudiante souffrant de troubles neurologiques, une interprète tchèque qu’il a aidée à franchir le Rideau de fer. Sans oublier son épouse (Anouk Grinberg) qui jalouse ses fantômes de papier. Nicolas est un adolescent qui fête son quatorzième anniversaire. Il a été élevé en foyer. Cet adolescent grand et mince aime lire les aventures d’Ulysse et les romans de Jack London. Son meilleur ami, Saïf, est arrivé de Tunisie par la mer.

Nicolas est un adolescent qui fête son quatorzième anniversaire. Il a été élevé en foyer. Cet adolescent grand et mince aime lire les aventures d’Ulysse et les romans de Jack London. Son meilleur ami, Saïf, est arrivé de Tunisie par la mer. Naples. Années 80. Fabietto est un adolescent, le Walkman vissé aux oreilles, qui grandit au cœur d’une famille aimante avec trois choses en tête : les filles, le football et le cinéma. Nourrissant une attirance trouble pour sa tante, la gironde Patrizia, il a hâte de perdre son pucelage comme son frère aîné avant lui. Fan du SSC Napoli, il atttend avec impatience l’arrivée de Maradona au club napolitain et applaudit au but que la star argentine marque en demi-finale du Mondial grâce à la « main de Dieu ». Fasciné par le cinéma et le théâtre, il sent sourdre en lui une vocation qui ne demande qu’à s’exprimer.

Naples. Années 80. Fabietto est un adolescent, le Walkman vissé aux oreilles, qui grandit au cœur d’une famille aimante avec trois choses en tête : les filles, le football et le cinéma. Nourrissant une attirance trouble pour sa tante, la gironde Patrizia, il a hâte de perdre son pucelage comme son frère aîné avant lui. Fan du SSC Napoli, il atttend avec impatience l’arrivée de Maradona au club napolitain et applaudit au but que la star argentine marque en demi-finale du Mondial grâce à la « main de Dieu ». Fasciné par le cinéma et le théâtre, il sent sourdre en lui une vocation qui ne demande qu’à s’exprimer. Un ancien taulard, qui se fait appeller William Tell (Oscar Isaac), mène une existence solitaire en sillonnant l’Amérique. Il a profité de son long séjour en prison pour apprendre à jouer aux cartes et pour en faire profession. La Linda (Tiffany Haddish) le repère et lui propose de s’associer pour gagner des tournois plus ambitieux. Un troisième personnage vient s’adjoindre au duo : Cirk (Tye Sheridan) a reconnu en William un ancien collègue de son père, qui s’est suicidé après avoir été condamné pour les exactions commises à Abu Ghraib en Irak. Cirk n’a qu’une idée en tête : venger son père en kidnappant et en tuant l’ancien chef de son unité, le colonel Gordo (Willem Dafoe).

Un ancien taulard, qui se fait appeller William Tell (Oscar Isaac), mène une existence solitaire en sillonnant l’Amérique. Il a profité de son long séjour en prison pour apprendre à jouer aux cartes et pour en faire profession. La Linda (Tiffany Haddish) le repère et lui propose de s’associer pour gagner des tournois plus ambitieux. Un troisième personnage vient s’adjoindre au duo : Cirk (Tye Sheridan) a reconnu en William un ancien collègue de son père, qui s’est suicidé après avoir été condamné pour les exactions commises à Abu Ghraib en Irak. Cirk n’a qu’une idée en tête : venger son père en kidnappant et en tuant l’ancien chef de son unité, le colonel Gordo (Willem Dafoe). Eloise Turner (Thomasin Mac Kenzie, révélée par

Eloise Turner (Thomasin Mac Kenzie, révélée par  Amina, la trentaine, vit seule à N’Djamena, la capitale du Tchad. Sa famille l’a rejetée lorsqu’elle est tombée enceinte et a accouché d’une petite fille. Maria a quinze ans aujourd’hui et sa mère a tout sacrifié pour lui donner une bonne éducation dans l’un des meilleurs établissements de la ville. Mais Amina apprend que Maria, qui depuis quelques temps s’était renfermée sur elle-même, est enceinte à son tour. Sachant que l’avortement est doublement interdit au Tchad, par la loi de l’Etat et par la loi religieuse, Amina aidera-t-elle Maria à avorter pour lui éviter la réprobation que son statut de fille-mère lui a value ?

Amina, la trentaine, vit seule à N’Djamena, la capitale du Tchad. Sa famille l’a rejetée lorsqu’elle est tombée enceinte et a accouché d’une petite fille. Maria a quinze ans aujourd’hui et sa mère a tout sacrifié pour lui donner une bonne éducation dans l’un des meilleurs établissements de la ville. Mais Amina apprend que Maria, qui depuis quelques temps s’était renfermée sur elle-même, est enceinte à son tour. Sachant que l’avortement est doublement interdit au Tchad, par la loi de l’Etat et par la loi religieuse, Amina aidera-t-elle Maria à avorter pour lui éviter la réprobation que son statut de fille-mère lui a value ?