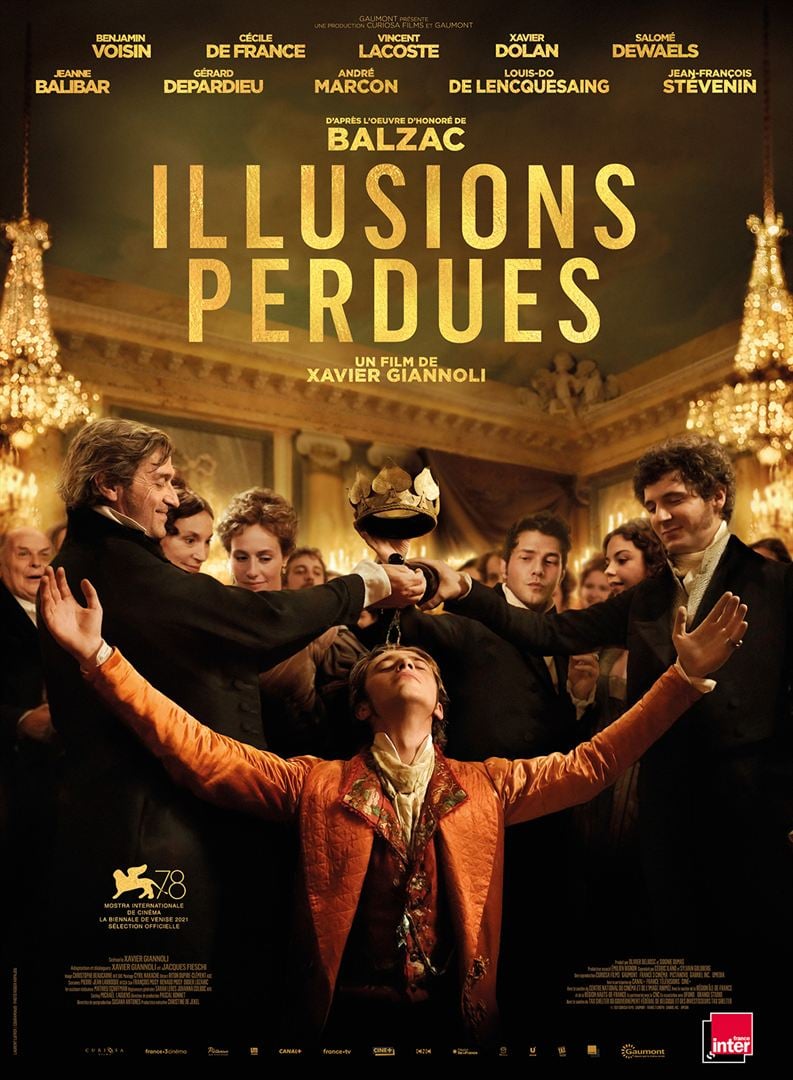

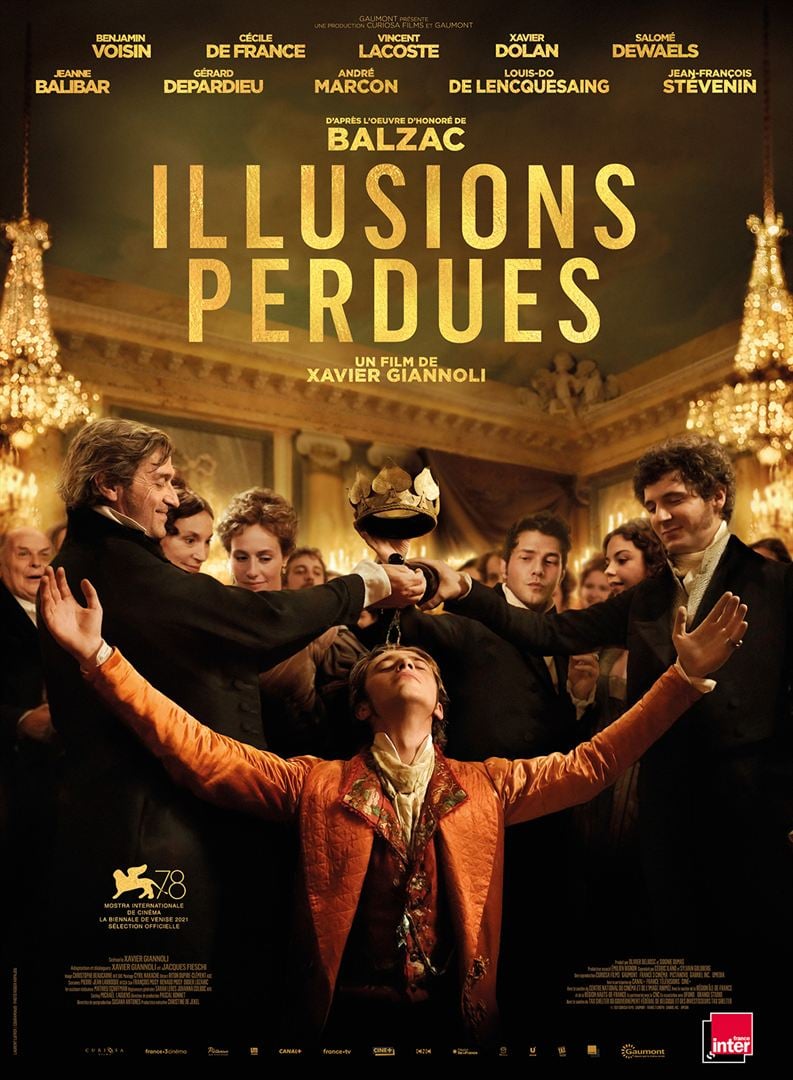

Lucien Chardon (Benjamin Voisin) s’est mis en tête d’utiliser le nom de sa mère pour se faire une place dans le monde. Le jeune roturier, employé à Angoulême dans une modeste imprimerie, signe son premier recueil de poèmes Lucien de Rubempré, le dédie à Madame de Bargeton (Cécile De France), sa protectrice dont il fait sa maîtresse, et monte à Paris avec elle avant qu’elle ne le chasse sur les conseils de sa cousine, la marquise d’Espard (Jeanne Balibar).

Lucien Chardon (Benjamin Voisin) s’est mis en tête d’utiliser le nom de sa mère pour se faire une place dans le monde. Le jeune roturier, employé à Angoulême dans une modeste imprimerie, signe son premier recueil de poèmes Lucien de Rubempré, le dédie à Madame de Bargeton (Cécile De France), sa protectrice dont il fait sa maîtresse, et monte à Paris avec elle avant qu’elle ne le chasse sur les conseils de sa cousine, la marquise d’Espard (Jeanne Balibar).

Lucien, sans protection, sans travail et sans argent, trouve alors à s’employer dans un journal. Lousteau (Vincent Lacoste) en est le rédacteur en chef ; Finot (Louis-Do de Lencquesaing) le propriétaire. Loin des idéaux qu’il avait pu nourrir, Lucien, qui est tombé amoureux de Coralie (Salomé Dewaels), une actrice de boulevard, y découvre un monde cupide et corrompu. Il en adopte pourtant les usages et y connaîtra une gloire éphémère.

Balzac a décidément la côte. Trois semaines après Eugénie Grandet sort cette adaptation d’un autre des volumes, le plus connu peut-être, des Scènes de la vie de province. Les deux films vont-ils se cannibaliser ? Les amoureux de Balzac ou les parents d’élève qui auront amené leur collégien de quatrième voir Eugénie Grandet fin septembre, amèneront-ils leur lycéen de première voir Illusions perdues trois semaines plus tard ?

J’avais eu la dent dure contre Eugénie Grandet, que j’avais trouvé bien académique. Au contraire, j’ai été enthousiasmé par Illusions perdues pour des motifs dont je ne parviens pas avec certitude à déterminer s’ils tiennent de l’oeuvre de Balzac ou de son adaptation par Xavier Giannoli.

Car, à la différence d’Eugénie Grandet, Illusions perdues est sacrément moderne. Il présente le monde de la presse, que Balzac connaissait bien pour y avoir longtemps travaillé, avec une acuité qui n’a rien perdu de son actualité. L’action se déroule sous la Restauration. Balzac écrit vingt ans plus tard. La presse est libre. Mais cette liberté est détournée. Des journalistes sans états d’âme vendent leur plume aux plus offrants pour colporter des fausses nouvelles – on ne parlait pas encore de fake news, mais de « canards » – faire l’éloge des spectacles ou des livres pour lesquels ils avaient reçu des pots-de-vin ou, au contraire, quelle qu’en soit la valeur réelle, les exécuter d’une critique assassine.

Vincent Lacoste, dont la moue molle a normalement le don de m’horripiler (ne manquerait plus qu’il tourne avec Isabelle Huppert), excelle dans le rôle de ce chef de rédaction au cynisme revendiqué. Dans une scène mémorable, Il apprend au jeune Lucien – qui n’est pourtant son cadet que de quelques années et qui pourrait lui ressembler bien vite s’il décidait de suivre la même voie – comment exécuter une oeuvre, même si elle est bonne : « Le récit est parfaitement maîtrisé ? Il est prévisible ! L’intrigue est finement observée ? L’œuvre manque de mystère ! ». La scène a pour moi, qui me pique de rédiger chaque matin une critique, un écho féroce, en me montrant avec quelle facilité on peut écrire tout ou son contraire, faire d’une qualité un défaut et transformer en exercice de style gratuit ce qui devrait toujours être l’expression sincère d’un sentiment authentique.

D’ailleurs on pourrait utiliser les termes mêmes de cette scène pour instruire le procès du film de Xavier Giannoli : trop long, trop académique, trop prévisible (on sait depuis la Rome antique qu’il n’y a qu’un pas du Capitole à la roche Tarpéienne et que le succès de Lucien annonce sa chute inéluctable)…. mais ce serait se montrer bien injuste avec un réalisateur qui, depuis vingt ans, trace son chemin dans le cinéma français avec de la belle ouvrage, régulièrement salué mais jamais acclamé (il a été nommé trois fois aux Césars pour Quand j’étais un chanteur, À l’origine et Marguerite, mais n’a jamais décroché de statuette).

Son film est d’une revigorante énergie. On y découvre, en voisin éclairé, les galeries du Palais-Royal qui, à l’époque étaient le haut lieu de la galanterie parisienne. On y croise des seconds rôles intimidants : Jeanne Balibar, mielleusement aristocrate, Gérard Depardieu, plus obèse que jamais mais moins exubérant qu’il n’en a l’habitude, Xavier Dolan lui aussi admirable de retenue et de profondeur (son personnage, caricature de l’écrivain de Cour, s’avère l’un des plus profonds du film), André Bercon, l’impresario inoubliable de Marguerite, Cécile de France désormais abonnée aux rôles de MILF, Jean-François Stévenin dans son tout dernier rôle, les traits déjà émaciés par la maladie….

Face à ces statues du Commandeur, Giannoli fait le pari de confier les premiers rôles à deux jeunes inconnus. Benjamin Voisin avait été révélé par François Ozon dans Été 85 ; il est de tous les plans de ces Illusions perdues qu’il porte sur ses jeunes épaules avec ce mélange de fougue juvénile et de fragilité qui caractérise son jeu. Quant à Salomé Dewaels on ne l’avait jamais vue, mais on fait le pari qu’on la reverra très vite.

La bande-annonce

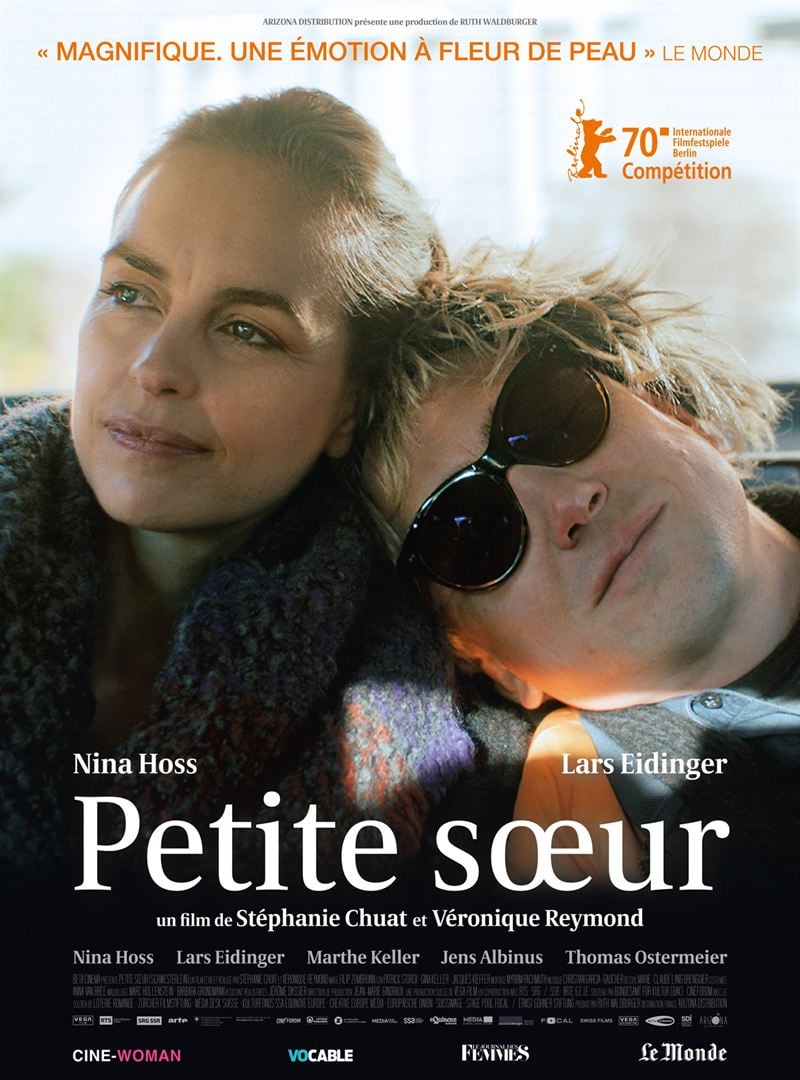

Lisa et Sven sont jumeaux. Lisa (Nina Hoss) est née deux minutes après Sven (Lars Eidinger), ce qui lui vaut de son frère – aîné – le surnom affectueux de « petite sœur ». Un lien indéfectible unit la dramaturge, forcée de suivre son mari en Suisse où il a été promu à la direction d’un établissement d’enseignement huppé, et l’acteur à succès qu’un cancer foudroyant éloigne des planches.

Lisa et Sven sont jumeaux. Lisa (Nina Hoss) est née deux minutes après Sven (Lars Eidinger), ce qui lui vaut de son frère – aîné – le surnom affectueux de « petite sœur ». Un lien indéfectible unit la dramaturge, forcée de suivre son mari en Suisse où il a été promu à la direction d’un établissement d’enseignement huppé, et l’acteur à succès qu’un cancer foudroyant éloigne des planches.

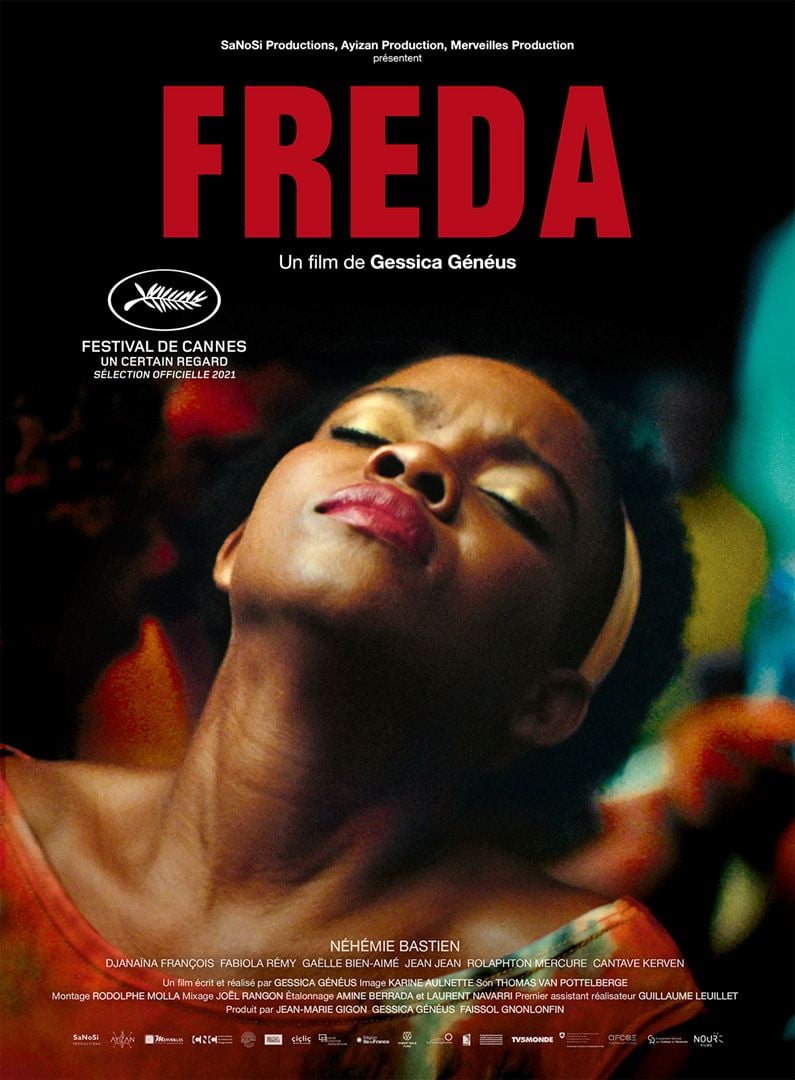

La vie est dure à Haïti pour Freda, sa sœur Esther et sa mère Jeannette, propriétaire d’un petit commerce dans un quartier pauvre de Port-au-Prince. Jeannette, très pieuse, voudrait que ses filles fassent de beaux mariages. Esther, l’aînée, est bien frivole, et passe d’un homme à l’autre : le pasteur américain de l’Eglise évangélique de sa mère, un chanteur rasta, un sénateur qui l’impressionne avec son argent…. Freda la plus jeune, qui suit des cours d’anthropologie à l’université, quand ses professeurs ne sont pas en grève, est autrement plus politisée. Se laissera-t-elle convaincre par Yeshua, son amoureux, de quitter Haïti, devenue trop instable, pour Saint-Domingue, quitte à renoncer pour sa sécurité à son pays ?

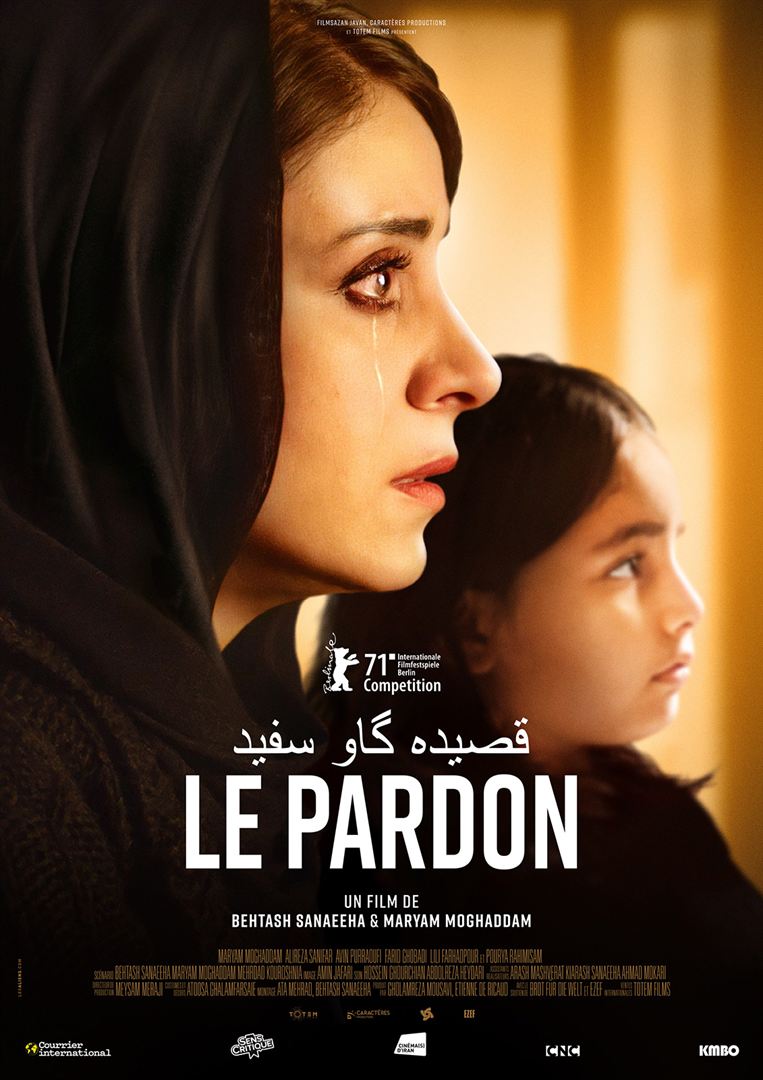

La vie est dure à Haïti pour Freda, sa sœur Esther et sa mère Jeannette, propriétaire d’un petit commerce dans un quartier pauvre de Port-au-Prince. Jeannette, très pieuse, voudrait que ses filles fassent de beaux mariages. Esther, l’aînée, est bien frivole, et passe d’un homme à l’autre : le pasteur américain de l’Eglise évangélique de sa mère, un chanteur rasta, un sénateur qui l’impressionne avec son argent…. Freda la plus jeune, qui suit des cours d’anthropologie à l’université, quand ses professeurs ne sont pas en grève, est autrement plus politisée. Se laissera-t-elle convaincre par Yeshua, son amoureux, de quitter Haïti, devenue trop instable, pour Saint-Domingue, quitte à renoncer pour sa sécurité à son pays ? Mina perd son mari, condamné à la peine capitale pour homicide. Elle travaille à la chaîne en usine et doit élever seule un enfant sourd. Un an après la mort de son époux, la justice lui apprend que le réel assassin a fait des aveux circonstanciés et que son époux a été exécuté à tort. La nouvelle écrase la veuve éplorée qui réclame des indemnités et la mise en cause des juges qui ont prononcé la peine capitale.

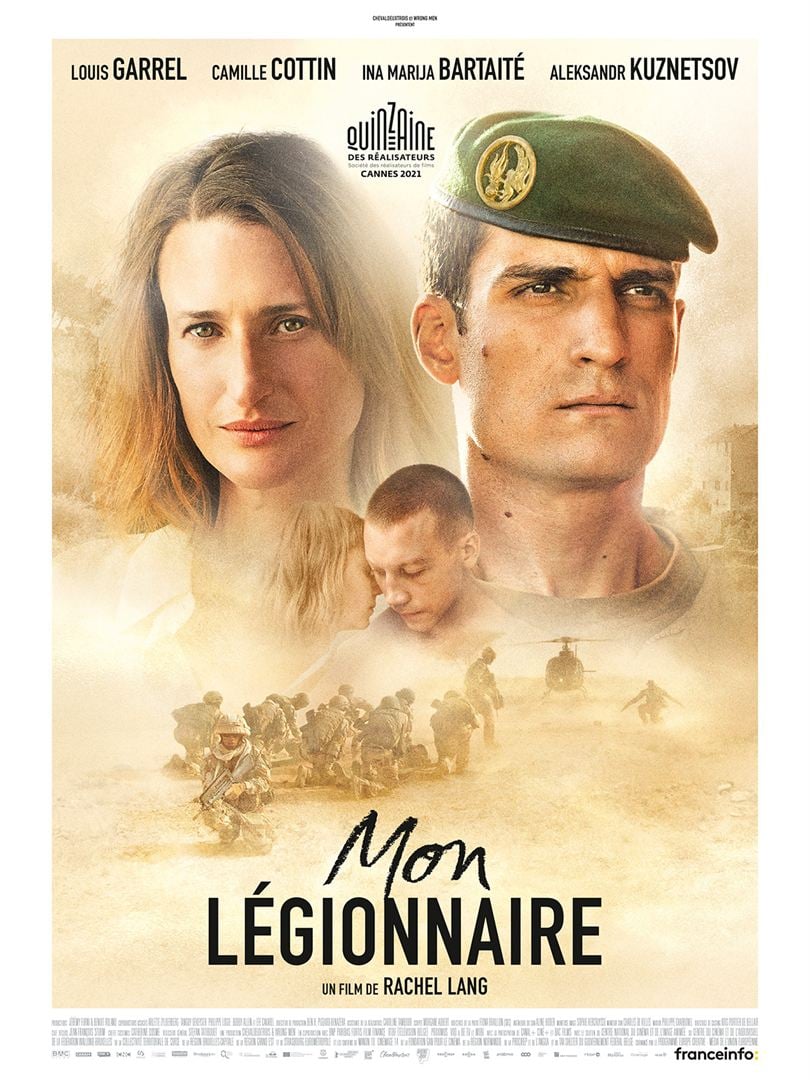

Mina perd son mari, condamné à la peine capitale pour homicide. Elle travaille à la chaîne en usine et doit élever seule un enfant sourd. Un an après la mort de son époux, la justice lui apprend que le réel assassin a fait des aveux circonstanciés et que son époux a été exécuté à tort. La nouvelle écrase la veuve éplorée qui réclame des indemnités et la mise en cause des juges qui ont prononcé la peine capitale. Réalisé sur un mode quasi-documentaire, Mon légionnaire s’attache à la vie de deux légionnaires et de leurs épouses. Maxime (Louis Garrel) est un jeune lieutenant fraîchement émoulu de son école d’application. Il rejoint le 2ème REP de la Légion étrangère près de Calvi en Corse pour y prendre le commandement d’une compagnie. Sa femme Céline (Camille Cottin) l’accompagne, avec leur fils Paul ; mais, cette avocate de profession a du mal à se couler dans le moule de « l’épouse idéale ».

Réalisé sur un mode quasi-documentaire, Mon légionnaire s’attache à la vie de deux légionnaires et de leurs épouses. Maxime (Louis Garrel) est un jeune lieutenant fraîchement émoulu de son école d’application. Il rejoint le 2ème REP de la Légion étrangère près de Calvi en Corse pour y prendre le commandement d’une compagnie. Sa femme Céline (Camille Cottin) l’accompagne, avec leur fils Paul ; mais, cette avocate de profession a du mal à se couler dans le moule de « l’épouse idéale ». Gianfranco Rosi est allé filmer la Syrie et ses marches qui peinent à refermer les plaies que Daesh y a laissées.

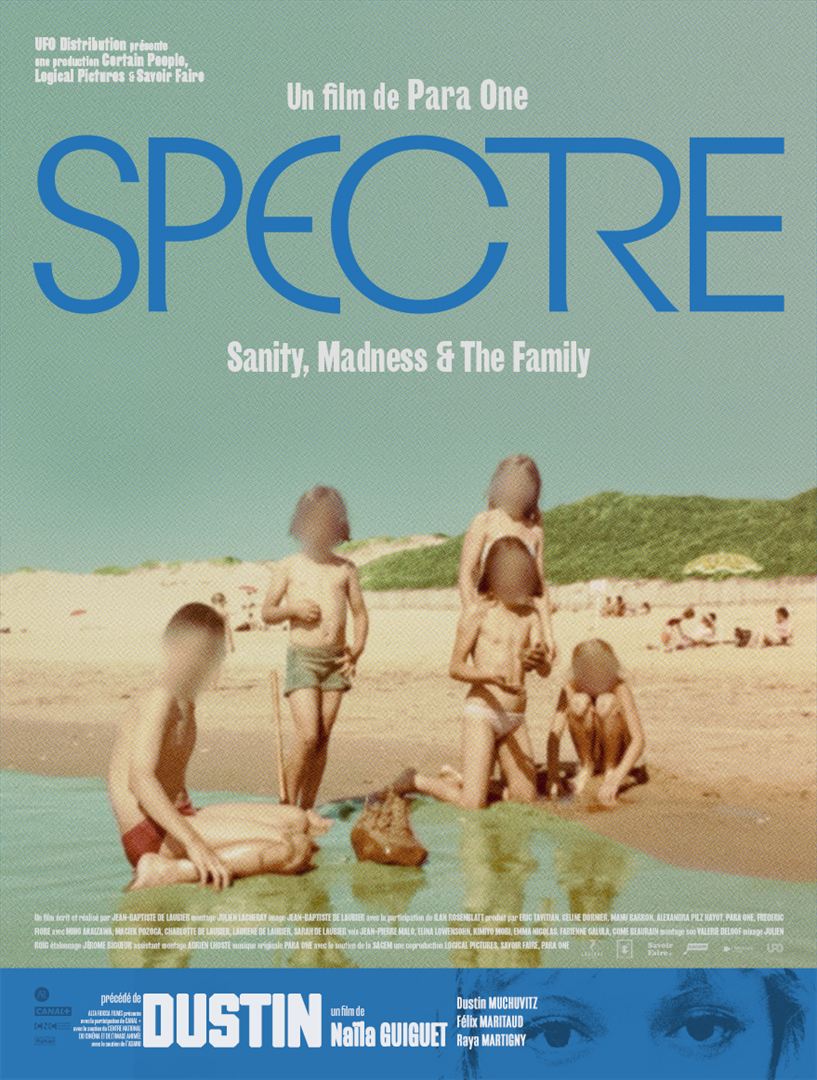

Gianfranco Rosi est allé filmer la Syrie et ses marches qui peinent à refermer les plaies que Daesh y a laissées. Tout dans ce film-documentaire est bizarre et dérangeant.

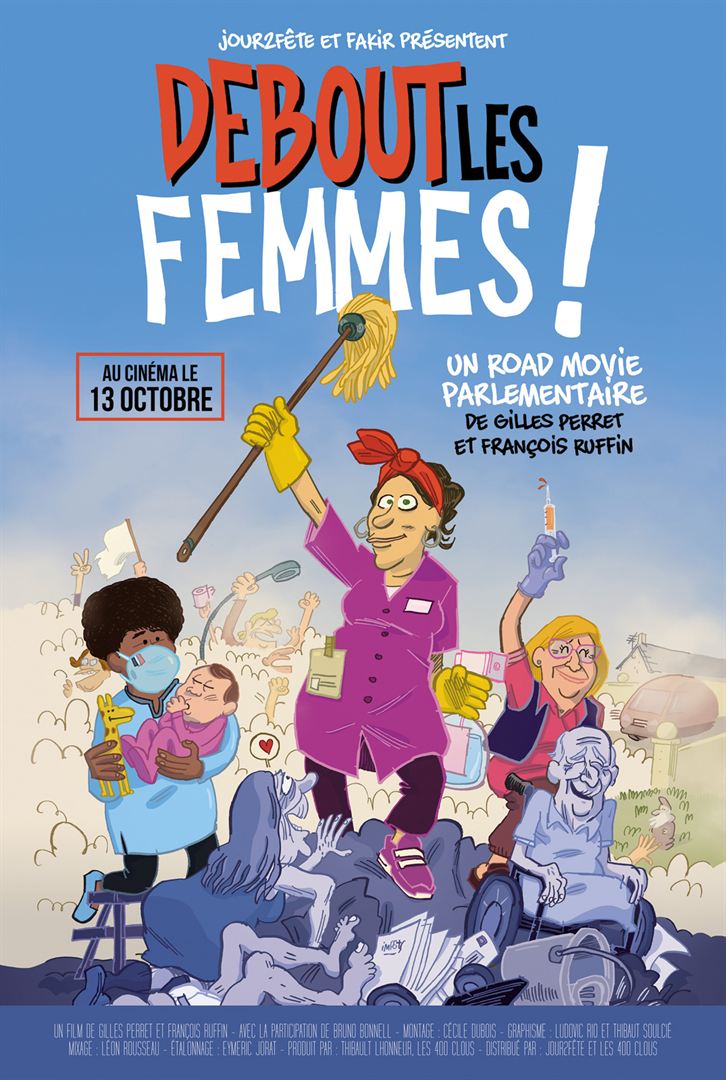

Tout dans ce film-documentaire est bizarre et dérangeant. Début 2020, François Ruffin, député de La France insoumise, se voit confier par l’Assemblée nationale une mission d’études sur les métiers du lien. Ces métiers dévalorisés et mal reconnus sont presque toujours exercés par des femmes qui s’occupent de personnes âgées dépendantes ou d’enfants handicapés.

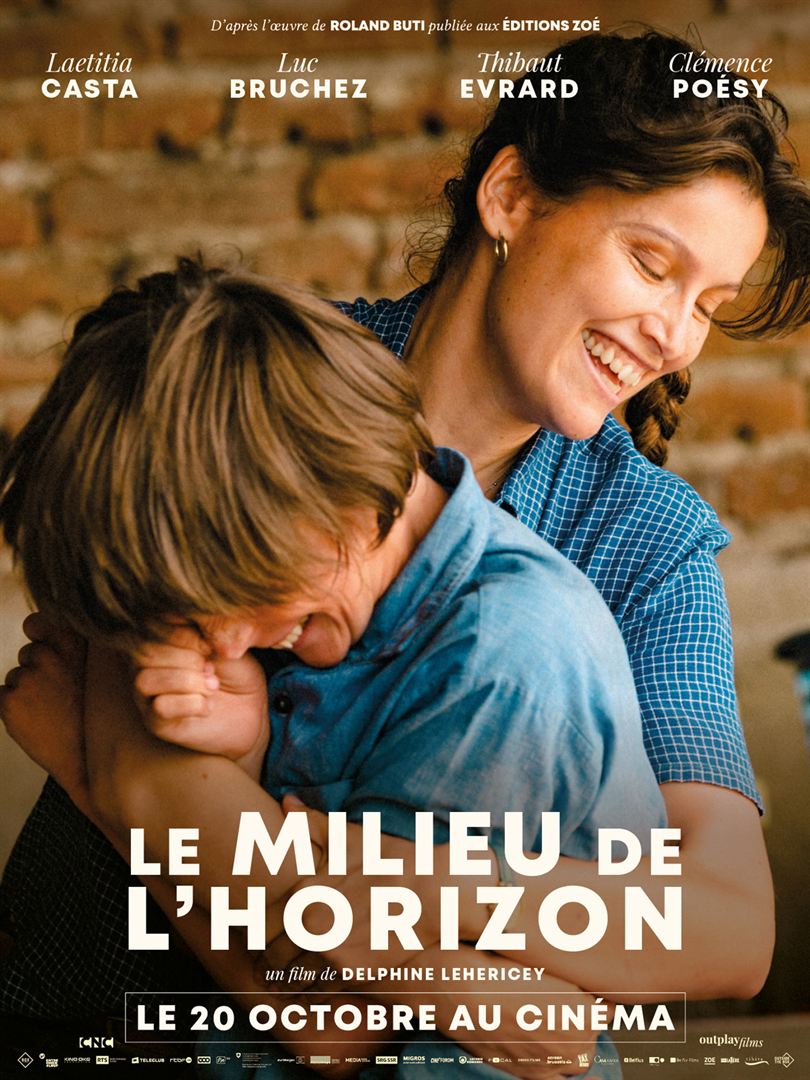

Début 2020, François Ruffin, député de La France insoumise, se voit confier par l’Assemblée nationale une mission d’études sur les métiers du lien. Ces métiers dévalorisés et mal reconnus sont presque toujours exercés par des femmes qui s’occupent de personnes âgées dépendantes ou d’enfants handicapés. Gus (Luc Bruchez) a treize ans. Il vit à la ferme avec ses parents, sa sœur aînée et son cousin un peu demeuré. C’est l’été 76, l’été de la canicule qui s’abat sur les hommes et les bêtes mettant en péril l’équilibre, déjà fragile, de l’exploitation familiale. Tandis que le père (Thibaut Evrard) se démène comme un beau diable pour sauver ses poulets et ses vaches, la mère (Laetitia Casta), fatiguée d’une vie de corvées, nourrit pour une amie de passage (Clémence Poésy) des désirs coupables.

Gus (Luc Bruchez) a treize ans. Il vit à la ferme avec ses parents, sa sœur aînée et son cousin un peu demeuré. C’est l’été 76, l’été de la canicule qui s’abat sur les hommes et les bêtes mettant en péril l’équilibre, déjà fragile, de l’exploitation familiale. Tandis que le père (Thibaut Evrard) se démène comme un beau diable pour sauver ses poulets et ses vaches, la mère (Laetitia Casta), fatiguée d’une vie de corvées, nourrit pour une amie de passage (Clémence Poésy) des désirs coupables. Une jeune Suédoise, blonde et pulpeuse, vingt ans à peine, débarque à Los Angeles. Sous le nom de Bella Cherry, elle entend percer dans le X. Elle est prête à tourner les scènes plus extrêmes pour atteindre le Graal : devenir une Spiegler Girl.

Une jeune Suédoise, blonde et pulpeuse, vingt ans à peine, débarque à Los Angeles. Sous le nom de Bella Cherry, elle entend percer dans le X. Elle est prête à tourner les scènes plus extrêmes pour atteindre le Graal : devenir une Spiegler Girl. Lucien Chardon (Benjamin Voisin) s’est mis en tête d’utiliser le nom de sa mère pour se faire une place dans le monde. Le jeune roturier, employé à Angoulême dans une modeste imprimerie, signe son premier recueil de poèmes Lucien de Rubempré, le dédie à Madame de Bargeton (Cécile De France), sa protectrice dont il fait sa maîtresse, et monte à Paris avec elle avant qu’elle ne le chasse sur les conseils de sa cousine, la marquise d’Espard (Jeanne Balibar).

Lucien Chardon (Benjamin Voisin) s’est mis en tête d’utiliser le nom de sa mère pour se faire une place dans le monde. Le jeune roturier, employé à Angoulême dans une modeste imprimerie, signe son premier recueil de poèmes Lucien de Rubempré, le dédie à Madame de Bargeton (Cécile De France), sa protectrice dont il fait sa maîtresse, et monte à Paris avec elle avant qu’elle ne le chasse sur les conseils de sa cousine, la marquise d’Espard (Jeanne Balibar).