Dans un avenir lointain, l’humanité est organisée selon un modèle médiéval : autour d’un empereur qui répartit à sa guise des fiefs à ses vassaux. La planète Arrakis, un immense désert de sable seulement peuplé de terribles vers géants et de rares autochtones, les Fremen, est convoitée pour ses richesses naturelles. Son exploitation, jusqu’alors assurée d’une main de fer par la maison Harkkonen, est confiée par l’Empereur à la maison Atréides. Son chef, le duc Leto Atréides (Oscar Isaac), sa compagne, Lady Jessica (Rebecca Ferguson), disciple du Bene Gesserit, une puissante congrégation exclusivement féminine qui use de pouvoirs supranaturels pour influencer l’ordre du monde, et leur fils Paul (Timothée Chalamet) qu’une rumeur insistante présente comme un futur Messie, viennent prendre possession d’Artakis. Leurs fidèles lieutenants les accompagnent : Duncan Idaho (Jason Momoa), Gurney Halleck (Josh Brolin). Mais le danger rode….

Dans un avenir lointain, l’humanité est organisée selon un modèle médiéval : autour d’un empereur qui répartit à sa guise des fiefs à ses vassaux. La planète Arrakis, un immense désert de sable seulement peuplé de terribles vers géants et de rares autochtones, les Fremen, est convoitée pour ses richesses naturelles. Son exploitation, jusqu’alors assurée d’une main de fer par la maison Harkkonen, est confiée par l’Empereur à la maison Atréides. Son chef, le duc Leto Atréides (Oscar Isaac), sa compagne, Lady Jessica (Rebecca Ferguson), disciple du Bene Gesserit, une puissante congrégation exclusivement féminine qui use de pouvoirs supranaturels pour influencer l’ordre du monde, et leur fils Paul (Timothée Chalamet) qu’une rumeur insistante présente comme un futur Messie, viennent prendre possession d’Artakis. Leurs fidèles lieutenants les accompagnent : Duncan Idaho (Jason Momoa), Gurney Halleck (Josh Brolin). Mais le danger rode….

Dune est sans doute l’un des événements cinématographiques les plus attendus de l’année. Sa sortie, initialement prévue en octobre 2020 a dû être repoussée une première fois à cause du Covid en novembre 2020 puis à l’automne 2021. Présenté en avant-première mondiale à la Mostra, il sort en France le 15 septembre mais devra attendre le 22 octobre aux Etats-Unis. Warner a annoncé une sortie simultanée en salles et sur la plateforme HBO au grand dam de son réalisateur, Denis Villeneuve.

Dune est de ces films qu’il faut impérativement voir en salles sur un écran immense tant le spectacle est majestueux. Chaque plan ou presque est un tableau de maître qui joue sur les couleurs et les compositions. On y voit souvent des humains minuscules dans des décors immenses. La musique de Hans Zimmer (qui décidément, depuis près de quarante ans, a participé à plus de films qu’aucun réalisateur ou aucun acteur) souligne emphatiquement cette majesté. On lui fait souvent le reproche d’être tonitruante. J’ai la faiblesse depuis Crimson Tide – que Edouard Balladur avait repris pour ses meetings de campagne en 1995 – de le porter dans mon cœur. [Citer Edouard Balladur dans une de mes critiques ! Done]

On disait le roman de Franck Herbert publié en 1965 intransposable. David Lynch s’y était cassé les dents au début des années 80. Son Dune est l’un des films les plus calamiteux jamais tournés. Jodorowsky s’y est essayé. Son projet était pantagruélique : Mick Jagger, Orson Welles et Salvador Dali étaient évoqués pour les rôles principaux avec Moebius aux décors et les Pink Floyd à la musique. Finalement c’est Denis Villeneuve qui a relevé le défi, un réalisateur canadien qui, comme tous les réalisateurs d’exception de tous les pays du monde, est venu aux Etats-Unis poursuivre la carrière prometteuse entamée au Québec avec Incendies. À Hollywood, Villeneuve a tourné Prisoners avec Hugh Jackman, Enemy avec Jake Gyllenhaal (que j’ai félicité pour ce rôle lorsque je l’ai croisé au musé Picasso en 2015 [Name-dropping take 2]), Sicario avec Benicio del Toro, Premier contact, peut-être l’un de mes films préférés de la décennie, aussi beau que profond, et Blade Runner 2049. Bref une série exceptionnelle de films qui furent autant de succès critiques que commerciaux. Difficile de trouver à Hollywood réalisateur aussi consacré sinon peut-être Alfonso Cuarón ou Alejandro Iñárritu.

On ne peut pas regarder Dune sans penser à La Guerre des étoiles qui en a repris beaucoup des éléments au point que Herbert faillit l’attaquer pour plagiat à sa sortie en 1977. Un empire intergalactique, une planète désertique, un jeune héros appelé à un destin hors du commun, des batailles au sabre : tout y était, tout y est, l’humour en moins.

Dune aura coûté dit-on 165 millions de dollars, soit un peu plus d’un million de dollars par minute – ou encore quelques 175.000 dollars par seconde. Cet argent faramineux n’a pas été dépensé en vain. Il se voit. Il en jette plein les yeux et plein les oreilles.

On peut se laisser emporter par ce spectacle grandiose et immersif. On peut aussi y rester totalement étranger, ne lui trouver aucune humanité, n’éprouver aucune émotion. Après 2h35 et y avoir beaucoup réfléchi, je ne sais toujours pas quel parti embrasser. Une amie cinéphile, plus lapidaire que moi a écrit : « Je n’ai RIEN à dire sur Dune. Ce bel objet sans humanité, noyé dans une musique tonitruante, parle un langage qui m’est totalement étranger. » L’excessive longueur de ma critique, que je n’arrive pas à conclure par une opinion tranchée, démontre à la fois mon manque de conviction et de talent.

La bande-annonce

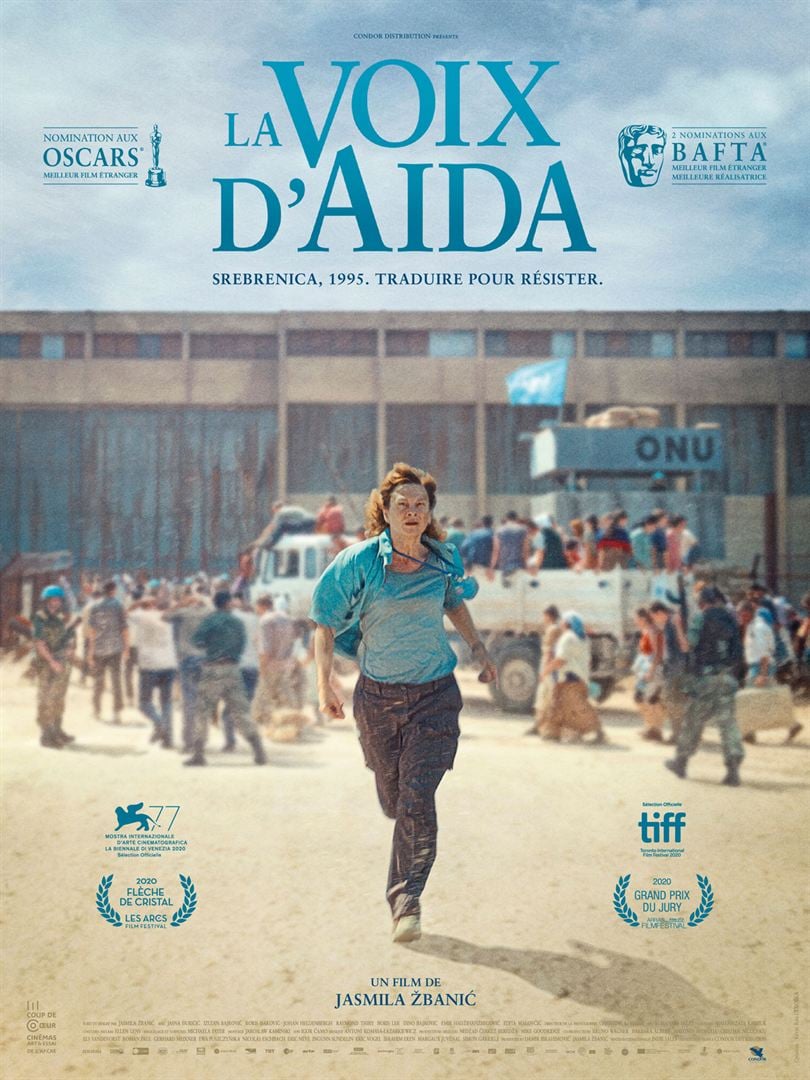

En juillet 1995, les forces de la Republika Srpska, sous le commandement de Ratko Mladić, investissent la ville bosniaque de Srebrenica. La ville à majorité musulmane avait pourtant été déclarée « zone de sécurité » par l’Onu qui y maintenait un détachement de Casques bleus néerlandais. Mais cela n’a pas empêché les forces de Mladić de séparer les hommes des femmes, de massacrer les premiers et de condamner les secondes à une vie de deuil et de chagrin.

En juillet 1995, les forces de la Republika Srpska, sous le commandement de Ratko Mladić, investissent la ville bosniaque de Srebrenica. La ville à majorité musulmane avait pourtant été déclarée « zone de sécurité » par l’Onu qui y maintenait un détachement de Casques bleus néerlandais. Mais cela n’a pas empêché les forces de Mladić de séparer les hommes des femmes, de massacrer les premiers et de condamner les secondes à une vie de deuil et de chagrin.

Jeff (François Damiens) est un caïd entouré de fidèles lieutenants : Neptune (Ramzy Bedia), Jesus (JoeyStarr), Poussin (Bouli Lanners), Jacky (Gustave Kervern)… Mais, la cinquantaine approchant, Jeff et ses hommes semblent envahis par le vague à l’âme et pris d’un soudain besoin de poésie : Jeff est tombé amoureux d’une caissière (Constance Rousseau), Jacky se laisse attendrir par l’épouse déjantée d’un débiteur qui se pique de théâtre (Vanessa Paradis), Jesus et Poussin jouent au baby-sitter avec Jessica, la fille de Jeff…

Jeff (François Damiens) est un caïd entouré de fidèles lieutenants : Neptune (Ramzy Bedia), Jesus (JoeyStarr), Poussin (Bouli Lanners), Jacky (Gustave Kervern)… Mais, la cinquantaine approchant, Jeff et ses hommes semblent envahis par le vague à l’âme et pris d’un soudain besoin de poésie : Jeff est tombé amoureux d’une caissière (Constance Rousseau), Jacky se laisse attendrir par l’épouse déjantée d’un débiteur qui se pique de théâtre (Vanessa Paradis), Jesus et Poussin jouent au baby-sitter avec Jessica, la fille de Jeff… En 1924, l’Anglais Georges Mallory s’est lancé à la conquête de l’Everest, jusqu’alors invaincu. Son corps fut retrouvé à quelques encablures du sommet sans parvenir à déterminer s’il l’avait ou non atteint. Le développement de son appareil photo aurait permis d’élucider ce mystère. C’est à la poursuite de cet appareil que Fukamachi, un photographe japonais de montagne se lance plus de soixante ans plus tard. Son enquête le met en contact avec Habu Jôji, un alpiniste d’exception qui, après avoir signé des ascensions vertigineuses, avait mystérieusement disparu.

En 1924, l’Anglais Georges Mallory s’est lancé à la conquête de l’Everest, jusqu’alors invaincu. Son corps fut retrouvé à quelques encablures du sommet sans parvenir à déterminer s’il l’avait ou non atteint. Le développement de son appareil photo aurait permis d’élucider ce mystère. C’est à la poursuite de cet appareil que Fukamachi, un photographe japonais de montagne se lance plus de soixante ans plus tard. Son enquête le met en contact avec Habu Jôji, un alpiniste d’exception qui, après avoir signé des ascensions vertigineuses, avait mystérieusement disparu. Bill Baker (Matt Damon) est Américain. Sa fille Allison (Abigail Breslin, ex-Little Miss Sunshine) a été condamnée pour avoir tué sa petite amie, alors qu’elle était étudiante à Marseille. Elle purge aux Baumettes sa peine en clamant son innocence. Son père, alcoolique repenti et born again, vient régulièrement lui rendre visite. Quand Allison le lance sur une nouvelle piste que son avocate refuse de creuser, c’est lui qui décide de mener l’enquête, en dépit du barrage de la langue et du fossé culturel. Virginie (Camille Cottin), une Française rencontrée par hasard, lui apporte son concours.

Bill Baker (Matt Damon) est Américain. Sa fille Allison (Abigail Breslin, ex-Little Miss Sunshine) a été condamnée pour avoir tué sa petite amie, alors qu’elle était étudiante à Marseille. Elle purge aux Baumettes sa peine en clamant son innocence. Son père, alcoolique repenti et born again, vient régulièrement lui rendre visite. Quand Allison le lance sur une nouvelle piste que son avocate refuse de creuser, c’est lui qui décide de mener l’enquête, en dépit du barrage de la langue et du fossé culturel. Virginie (Camille Cottin), une Française rencontrée par hasard, lui apporte son concours. Dans un avenir lointain, l’humanité est organisée selon un modèle médiéval : autour d’un empereur qui répartit à sa guise des fiefs à ses vassaux. La planète Arrakis, un immense désert de sable seulement peuplé de terribles vers géants et de rares autochtones, les Fremen, est convoitée pour ses richesses naturelles. Son exploitation, jusqu’alors assurée d’une main de fer par la maison Harkkonen, est confiée par l’Empereur à la maison Atréides. Son chef, le duc Leto Atréides (Oscar Isaac), sa compagne, Lady Jessica (Rebecca Ferguson), disciple du Bene Gesserit, une puissante congrégation exclusivement féminine qui use de pouvoirs supranaturels pour influencer l’ordre du monde, et leur fils Paul (Timothée Chalamet) qu’une rumeur insistante présente comme un futur Messie, viennent prendre possession d’Artakis. Leurs fidèles lieutenants les accompagnent : Duncan Idaho (Jason Momoa), Gurney Halleck (Josh Brolin). Mais le danger rode….

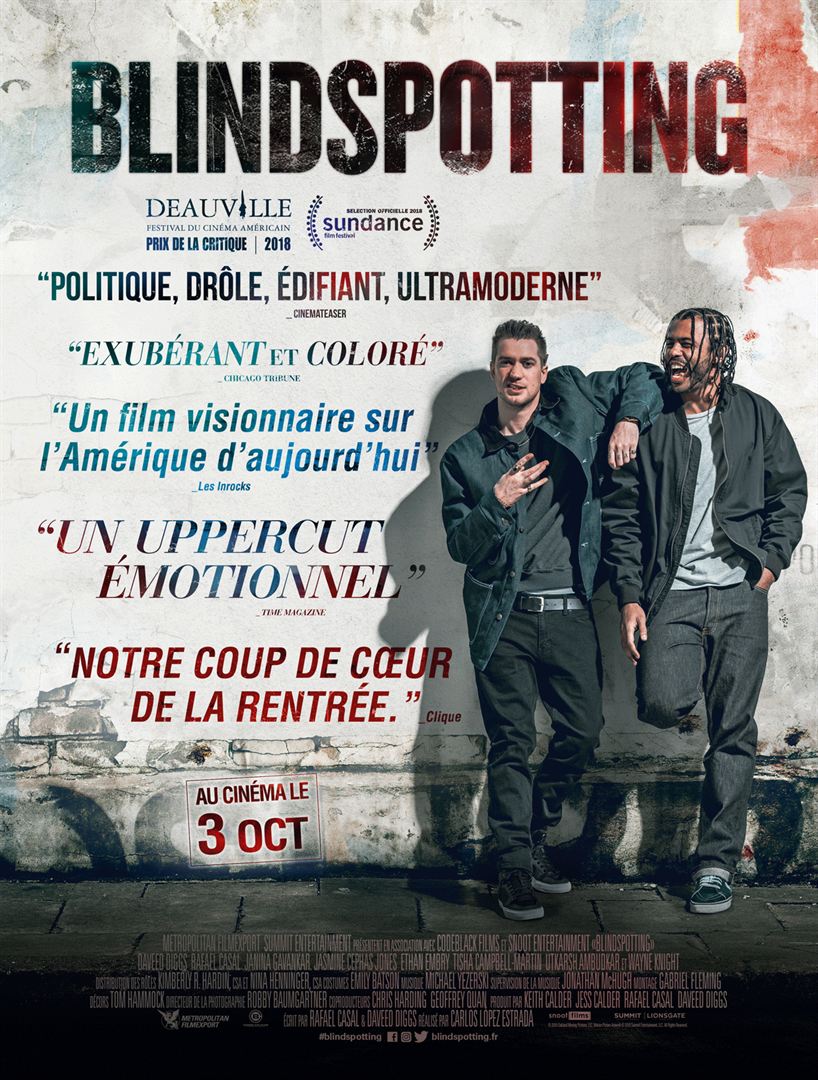

Dans un avenir lointain, l’humanité est organisée selon un modèle médiéval : autour d’un empereur qui répartit à sa guise des fiefs à ses vassaux. La planète Arrakis, un immense désert de sable seulement peuplé de terribles vers géants et de rares autochtones, les Fremen, est convoitée pour ses richesses naturelles. Son exploitation, jusqu’alors assurée d’une main de fer par la maison Harkkonen, est confiée par l’Empereur à la maison Atréides. Son chef, le duc Leto Atréides (Oscar Isaac), sa compagne, Lady Jessica (Rebecca Ferguson), disciple du Bene Gesserit, une puissante congrégation exclusivement féminine qui use de pouvoirs supranaturels pour influencer l’ordre du monde, et leur fils Paul (Timothée Chalamet) qu’une rumeur insistante présente comme un futur Messie, viennent prendre possession d’Artakis. Leurs fidèles lieutenants les accompagnent : Duncan Idaho (Jason Momoa), Gurney Halleck (Josh Brolin). Mais le danger rode…. Collin est Noir. Il est, pour trois jours encore, en liberté conditionnelle et doit se soumettre à une stricte discipline pour espérer retrouver une vie normale. Son meilleur ami, Miles, un Blanc d’origine hispanique, qui n’a pas les mêmes raisons que Collin de craindre les foudres de la justice, l’entraîne sur la mauvaise pente. Alors qu’il enfreint le couvre-feu auquel il est assujetti après une nuit de beuverie, Collin est le témoin involontaire de violences policières : les dénoncer mettrait en péril sa conditionnelle mais ne rien dire serait une insulte à l’exigence de justice.

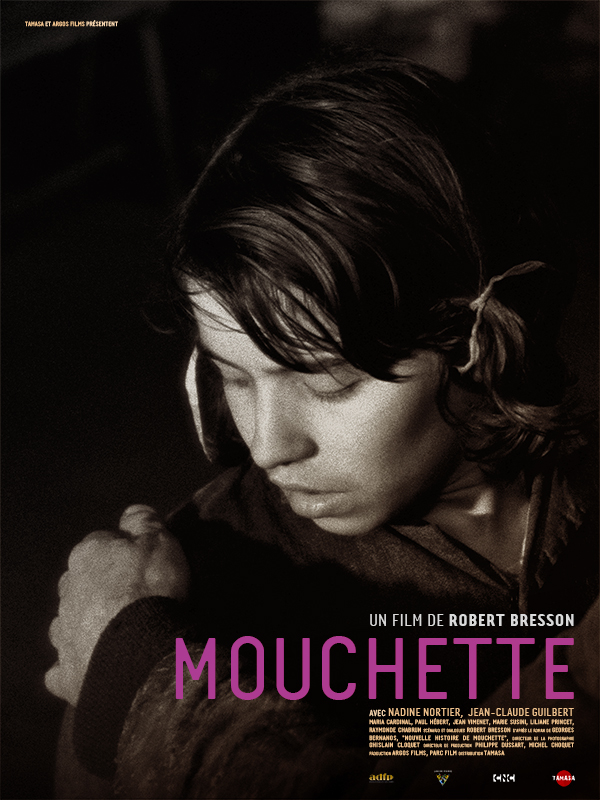

Collin est Noir. Il est, pour trois jours encore, en liberté conditionnelle et doit se soumettre à une stricte discipline pour espérer retrouver une vie normale. Son meilleur ami, Miles, un Blanc d’origine hispanique, qui n’a pas les mêmes raisons que Collin de craindre les foudres de la justice, l’entraîne sur la mauvaise pente. Alors qu’il enfreint le couvre-feu auquel il est assujetti après une nuit de beuverie, Collin est le témoin involontaire de violences policières : les dénoncer mettrait en péril sa conditionnelle mais ne rien dire serait une insulte à l’exigence de justice. La petite Mouchette n’a pas une vie facile. Son père est alcoolique ; sa mère se meurt de la tuberculose ; sa maîtresse la rabroue parce qu’elle chante faux et elle est la risée de ses camarades de classe. Une nuit, elle se perd en forêt. Son chemin croise celui d’Arsène, un braconnier.

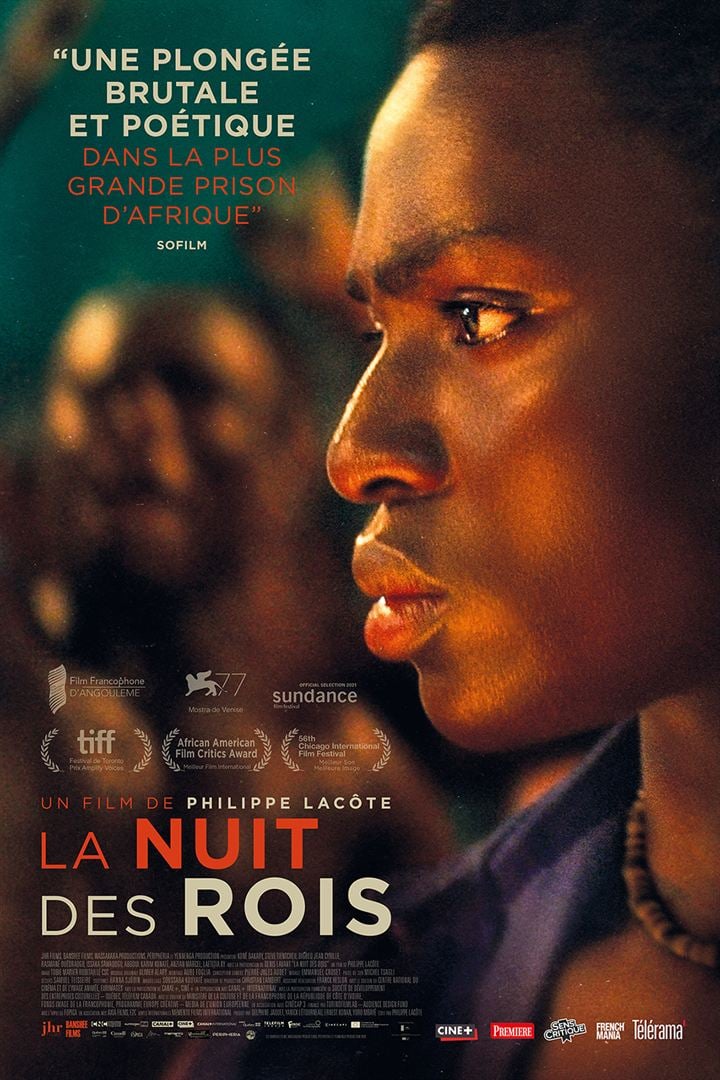

La petite Mouchette n’a pas une vie facile. Son père est alcoolique ; sa mère se meurt de la tuberculose ; sa maîtresse la rabroue parce qu’elle chante faux et elle est la risée de ses camarades de classe. Une nuit, elle se perd en forêt. Son chemin croise celui d’Arsène, un braconnier. La MACA (Maison d’arrêt et de correction de Côte d’Ivoire) est la prison d’Abidjan. Barbe noire en est le Dangoro, le caïd tout puissant ; il possède un droit de vie et de mort sur tous les prisonniers. Mais son règne touche à sa fin et sa succession déjà se prépare. Vieillissant et malade, Barbe noire décide d’organiser un rituel ancien : une nuit des rois. Un prisonnier devra, toute la nuit durant, raconter des histoires. S’il perd l’attention de ses spectateurs, il sera tué.

La MACA (Maison d’arrêt et de correction de Côte d’Ivoire) est la prison d’Abidjan. Barbe noire en est le Dangoro, le caïd tout puissant ; il possède un droit de vie et de mort sur tous les prisonniers. Mais son règne touche à sa fin et sa succession déjà se prépare. Vieillissant et malade, Barbe noire décide d’organiser un rituel ancien : une nuit des rois. Un prisonnier devra, toute la nuit durant, raconter des histoires. S’il perd l’attention de ses spectateurs, il sera tué. Antonio LeBlanc (Justin Chon) a été abandonné à sa naissance en Corée. Il a été adopté et a grandi en Louisiane. Il a épousé Kathy (Alicia Vikander), une infirmière dont il attend un enfant et prend soin de Jessie, l’enfant que Kathy a eu avec Ace, un policier, dont elle s’est brutalement séparée. Antonio a eu une enfance difficile, s’est laissé embringuer par quelques amis dans des vols à la tire et a eu maille à partir avec la justice. Tout est rentré dans l’ordre depuis son mariage avec Kathy grâce à son travail de tatoueur. Mais, après une altercation avec les forces de l’ordre, provoquée par Ace, Antonio apprend que ses papiers ne sont pas en règle et qu’il est sous la menace d’une expulsion vers la Corée.

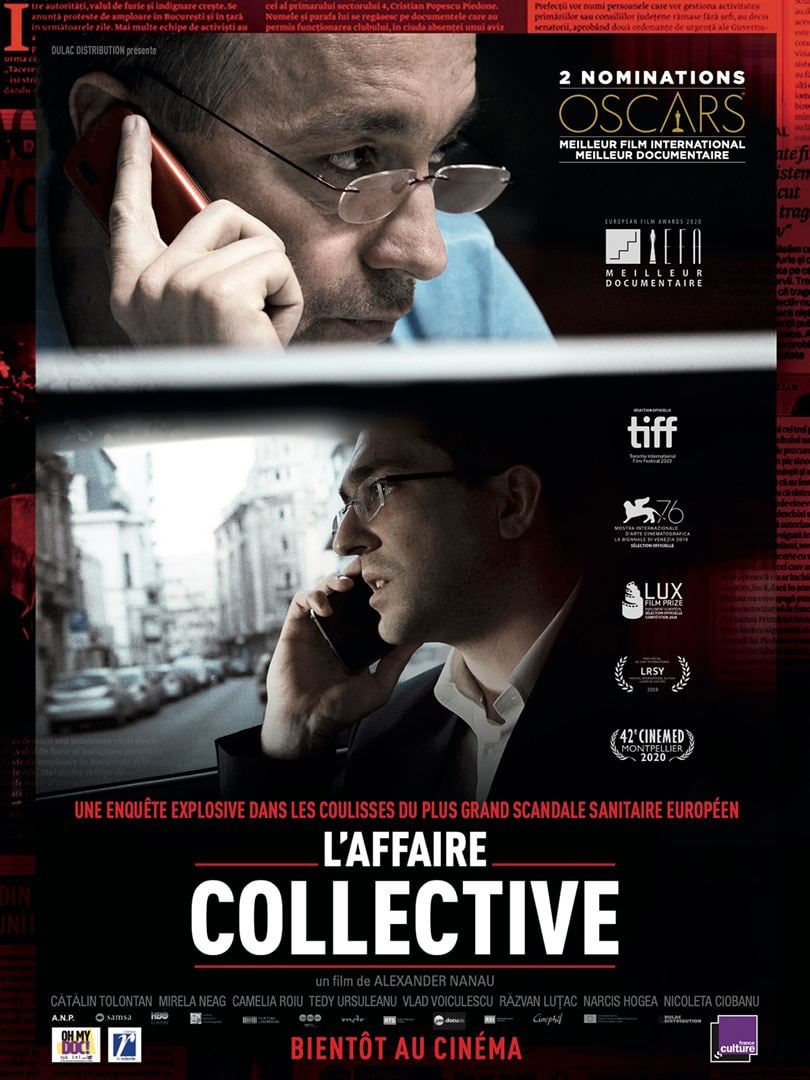

Antonio LeBlanc (Justin Chon) a été abandonné à sa naissance en Corée. Il a été adopté et a grandi en Louisiane. Il a épousé Kathy (Alicia Vikander), une infirmière dont il attend un enfant et prend soin de Jessie, l’enfant que Kathy a eu avec Ace, un policier, dont elle s’est brutalement séparée. Antonio a eu une enfance difficile, s’est laissé embringuer par quelques amis dans des vols à la tire et a eu maille à partir avec la justice. Tout est rentré dans l’ordre depuis son mariage avec Kathy grâce à son travail de tatoueur. Mais, après une altercation avec les forces de l’ordre, provoquée par Ace, Antonio apprend que ses papiers ne sont pas en règle et qu’il est sous la menace d’une expulsion vers la Corée. Un incendie dans une discothèque de Bucarest, le club Colectiv, a tué vingt-six personnes en octobre 2015. Plus grave encore : dans les jours et les semaines qui suivirent, pas moins de trente-huit personnes moururent des suites de cet incendie par la faute, pour beaucoup, de la mauvaise qualité des soins qui leur furent prodigués à l’hôpital.

Un incendie dans une discothèque de Bucarest, le club Colectiv, a tué vingt-six personnes en octobre 2015. Plus grave encore : dans les jours et les semaines qui suivirent, pas moins de trente-huit personnes moururent des suites de cet incendie par la faute, pour beaucoup, de la mauvaise qualité des soins qui leur furent prodigués à l’hôpital.