Etienne (Kad Mérad) est un acteur en galère. Sa vie privée est un champ de ruines : sa femme, actrice elle aussi, l’a quitté et sa fille étudiante s’est éloignée de lui. Sa vie professionnelle n’est pas en meilleur état : il n’est plus remonté sur les planches depuis des années.

Etienne (Kad Mérad) est un acteur en galère. Sa vie privée est un champ de ruines : sa femme, actrice elle aussi, l’a quitté et sa fille étudiante s’est éloignée de lui. Sa vie professionnelle n’est pas en meilleur état : il n’est plus remonté sur les planches depuis des années.

Aussi accepte-t-il le job alimentaire que lui propose son ami Stéphane (Laurent Stocker) : animer un atelier de théâtre en prison. La tâche s’avère difficile pour Etienne qui doit se faire accepter des détenus et convaincre la directrice de la prison (Marina Hands) de l’autoriser à monter avec eux En attendant Godot.

Un triomphe fait partie de ces films noyés de bons sentiments dont on imagine, à la seule lecture du résumé, le moindre des rebondissements. On sait par avance les difficultés qu’Etienne rencontrera pour réussir à faire jouer la pièce de Beckett par des acteurs amateurs, brochette soigneusement représentative de tous les profils qu’on rencontre en prison (le caïd algérien, l’immigré burkinabé, le Kevin blanc analphabète….). On pressent que son énergie et son enthousiasme vaincront tous les obstacles et que le film se terminera sous les ovations du public avec des acteurs soudainement touchés par la grâce des planches et un metteur en scène réconcilié avec lui-même et, qui sait, avec sa fille et sa femme en prime.

Un triomphe ne remplit qu’en partie ce cahier des charges un peu trop formaté pour susciter un réel enthousiasme. Certes Kad Mérad, qui n’a plus grand chose à prouver, parfait dans le rôle, réussit à entraîner avec lui la petite bande de détenus qu’il a réussi à recruter. En attendant Godot sera monté, la troupe et son metteur en scène ovationnés. Le film aurait pu s’arrêter là et je me serais rengorgé de mon infaillible clairvoyance – et de mon cynisme mesquin.

Mais Un triomphe dure un quart d’heure de plus. Je n’en dirai rien pour ne pas en gâcher le plaisir, sinon que ce quart d’heure s’inspire de l’histoire vécue en 1986 en Suède par le metteur en scène Jan Johnsson. L’épisode suscita un commentaire amusé de Samuel Beckett qui était encore en vie à l’époque : « C’est ce qui est arrivé de mieux à ma pièce depuis que je l’ai écrite ». Je vous laisse le découvrir.

Az (Yasin Houicha) est né et a grandi à Sète. Il est depuis longtemps en couple avec Jessica (Tiphaine Daviot) qui rompt avec lui le jour où il lui demande sa main et le laisse éploré. Mais Az peut compter sur ses amis pour le réconforter et sur Lila (Oulaya Amamra), une jeune chorégraphe qui est allée se brûler les ailes à Paris, pour lui apprendre à danser et reconquérir son aimée.

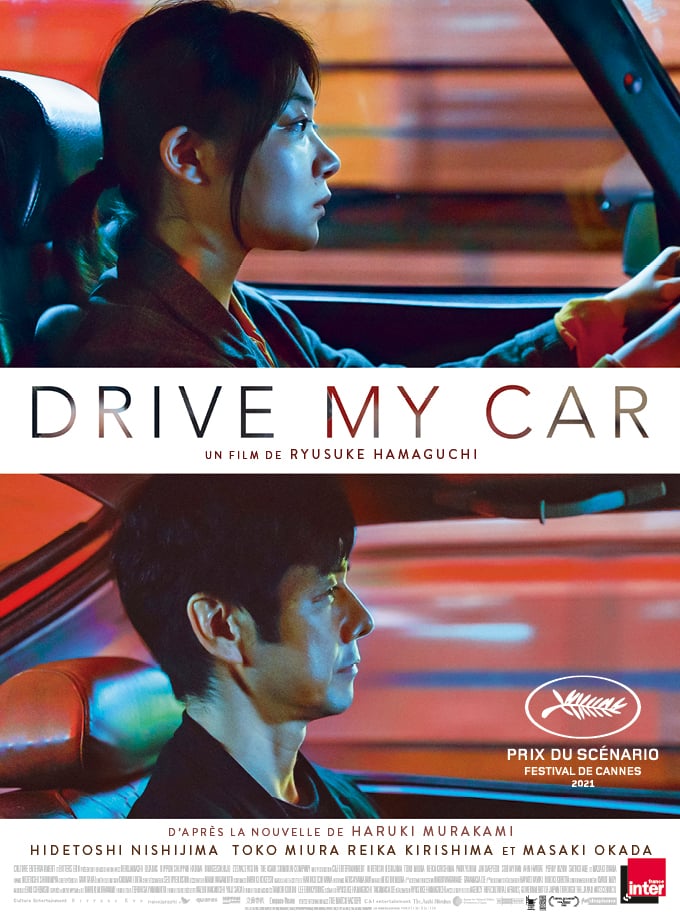

Az (Yasin Houicha) est né et a grandi à Sète. Il est depuis longtemps en couple avec Jessica (Tiphaine Daviot) qui rompt avec lui le jour où il lui demande sa main et le laisse éploré. Mais Az peut compter sur ses amis pour le réconforter et sur Lila (Oulaya Amamra), une jeune chorégraphe qui est allée se brûler les ailes à Paris, pour lui apprendre à danser et reconquérir son aimée. Yūsuke Kafuku, un acteur de théâtre renommé, est invité à Hiroshima en résidence pour y monter une adaptation d’Oncle Vania avec une troupe cosmopolite et polyglotte. Il est veuf depuis deux ans. Sa femme, scénariste pour la télévision, est morte brutalement après que Yūsuke a découvert son infidélité, le frustrant d’une explication qu’il n’a jamais pu avoir avec elle. Pour le rôle d’Oncle Vania, Yūsuke recrute Kôji Takatsuki, un jeune acteur qu’il suspecte d’avoir eu une liaison avec sa femme. La production lui impose un chauffeur, une jeune femme mutique, Misaki Watari, dont Yūsuke accepte mal la présence mais avec laquelle va bientôt se nouer un lien puissant.

Yūsuke Kafuku, un acteur de théâtre renommé, est invité à Hiroshima en résidence pour y monter une adaptation d’Oncle Vania avec une troupe cosmopolite et polyglotte. Il est veuf depuis deux ans. Sa femme, scénariste pour la télévision, est morte brutalement après que Yūsuke a découvert son infidélité, le frustrant d’une explication qu’il n’a jamais pu avoir avec elle. Pour le rôle d’Oncle Vania, Yūsuke recrute Kôji Takatsuki, un jeune acteur qu’il suspecte d’avoir eu une liaison avec sa femme. La production lui impose un chauffeur, une jeune femme mutique, Misaki Watari, dont Yūsuke accepte mal la présence mais avec laquelle va bientôt se nouer un lien puissant. Hélène (Laetitia Dosch), professeure de lettres à la Sorbonne, mère de famille divorcée, raconte la passion exclusive et dévorante qu’elle a connue un hiver durant pour Alexandre (Sergei Polunin), un jeune diplomate russe en poste à Paris. Pendant plusieurs mois, elle a vécu dans la petite maison qu’elle occupe en banlieue ouest avec son fils unique, l’attente fébrile de ses visites, la fièvre de leurs peaux réunies, l’orgasme de leurs étreintes, la douleur de le voir se rhabiller et la quitter si vite pour rejoindre sa femme. Entre ses rencontres épisodiques, Hélène continue à vivre : elle s’occupe de son fils, donne ses cours, va au cinéma avec une amie, fait ses courses au supermarché. Mais sa vie toute entière est suspendue aux appels de cet amant fuyant et à l’annonce tant attendue de leurs prochains rendez-vous amoureux.

Hélène (Laetitia Dosch), professeure de lettres à la Sorbonne, mère de famille divorcée, raconte la passion exclusive et dévorante qu’elle a connue un hiver durant pour Alexandre (Sergei Polunin), un jeune diplomate russe en poste à Paris. Pendant plusieurs mois, elle a vécu dans la petite maison qu’elle occupe en banlieue ouest avec son fils unique, l’attente fébrile de ses visites, la fièvre de leurs peaux réunies, l’orgasme de leurs étreintes, la douleur de le voir se rhabiller et la quitter si vite pour rejoindre sa femme. Entre ses rencontres épisodiques, Hélène continue à vivre : elle s’occupe de son fils, donne ses cours, va au cinéma avec une amie, fait ses courses au supermarché. Mais sa vie toute entière est suspendue aux appels de cet amant fuyant et à l’annonce tant attendue de leurs prochains rendez-vous amoureux. Tom Medina est un jeune homme à l’énergie débordante. Il débarque en Camargue chez Ulysse pour y apprendre le métier de gardian. Au contact de la nature, malgré les visions qui le hantent, Tom cherche la paix qu’il n’avait jamais connue.

Tom Medina est un jeune homme à l’énergie débordante. Il débarque en Camargue chez Ulysse pour y apprendre le métier de gardian. Au contact de la nature, malgré les visions qui le hantent, Tom cherche la paix qu’il n’avait jamais connue. Bernard (Olivier Gourmet) est un vieil agriculteur bourru dont l’obstination menace de mener sa ferme à la faillite. Mais Constance, sa fille (Diane Rouxel) et Bruno (Finnegan Odfield), son futur gendre, sont prêts à prendre la relève, à relancer l’exploitation, à y appliquer des méthodes nouvelles. Leur avenir est suspendu à la décision de la Safer, la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui est sur le point de se prononcer sur leur dossier. Constance et Bruno croient pouvoir compter sur l’appui de Sylvain (Jalil Lespert), l’influent président du marché local qui encourage leur projet et assure Constance de son soutien.

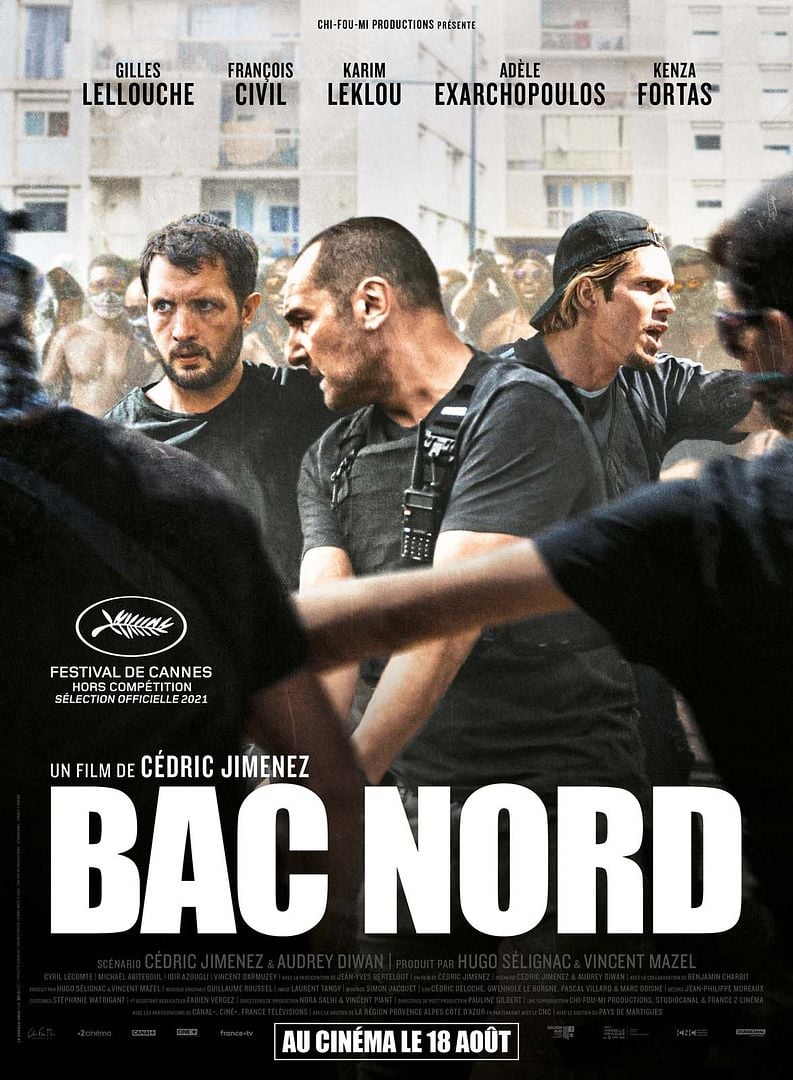

Bernard (Olivier Gourmet) est un vieil agriculteur bourru dont l’obstination menace de mener sa ferme à la faillite. Mais Constance, sa fille (Diane Rouxel) et Bruno (Finnegan Odfield), son futur gendre, sont prêts à prendre la relève, à relancer l’exploitation, à y appliquer des méthodes nouvelles. Leur avenir est suspendu à la décision de la Safer, la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui est sur le point de se prononcer sur leur dossier. Constance et Bruno croient pouvoir compter sur l’appui de Sylvain (Jalil Lespert), l’influent président du marché local qui encourage leur projet et assure Constance de son soutien. Greg (Gilles Lellouche), Antoine (François Civil) et Yass (Karim Leklou) forment un trio de flics inséparables à la BAC Nord, la Brigade anti-criminalité du nord de Marseille. La brutalité des caïds qui imposent leur loi dans des quartiers où les forces de l’ordre ne s’aventurent plus, la pusillanimité de la hiérarchie policière et le manque de moyens de la BAC condamnent ce trio de super-flics à une impuissance qui les ronge. Un tuyau d’une informatrice (Kenza Fortas) leur permettrait pourtant de faire tomber tout un réseau. Mais, pour monter une telle opération au cœur des cités, il leur faudra franchir plusieurs lignes rouges.

Greg (Gilles Lellouche), Antoine (François Civil) et Yass (Karim Leklou) forment un trio de flics inséparables à la BAC Nord, la Brigade anti-criminalité du nord de Marseille. La brutalité des caïds qui imposent leur loi dans des quartiers où les forces de l’ordre ne s’aventurent plus, la pusillanimité de la hiérarchie policière et le manque de moyens de la BAC condamnent ce trio de super-flics à une impuissance qui les ronge. Un tuyau d’une informatrice (Kenza Fortas) leur permettrait pourtant de faire tomber tout un réseau. Mais, pour monter une telle opération au cœur des cités, il leur faudra franchir plusieurs lignes rouges. France de Meurs (Léa Seydoux) est la présentatrice vedette de I télé, une chaîne d’informations en continu. Elle anime des débats enflammés en direct, interpelle Macron à l’Elysée et part en reportage dans des zones en conflit. Mais ce vibrionisme fou cache en fait un vide abyssal.

France de Meurs (Léa Seydoux) est la présentatrice vedette de I télé, une chaîne d’informations en continu. Elle anime des débats enflammés en direct, interpelle Macron à l’Elysée et part en reportage dans des zones en conflit. Mais ce vibrionisme fou cache en fait un vide abyssal. Petar est berger dans un confin perdu de la Bulgarie, près de la frontière turque. Son père l’était, son grand-père avant lui. Février raconte sa vie en trois tableaux. Enfant, il passe un été paradisiaque auprès de son grand-père à l’alpage, à s’occuper des bêtes et à flâner dans les bois. Après son mariage, il part faire son service militaire et est affecté en mer Noire, au large de Bourgas, à la garde d’un ilot désolé quasi-exclusivement peuplé de goélands. Parvenu au terme de sa vie, Petar passe un dernier hiver dans sa bergerie au risque de mourir de froid dans une tempête de neige.

Petar est berger dans un confin perdu de la Bulgarie, près de la frontière turque. Son père l’était, son grand-père avant lui. Février raconte sa vie en trois tableaux. Enfant, il passe un été paradisiaque auprès de son grand-père à l’alpage, à s’occuper des bêtes et à flâner dans les bois. Après son mariage, il part faire son service militaire et est affecté en mer Noire, au large de Bourgas, à la garde d’un ilot désolé quasi-exclusivement peuplé de goélands. Parvenu au terme de sa vie, Petar passe un dernier hiver dans sa bergerie au risque de mourir de froid dans une tempête de neige. Deux enfants. Frère et sœur. Billie, l’aînée a quinze ans ; Nico, le cadet, onze à peine. Ils sont élevés à la dure par un père aimant mais alcoolique, incapable, malgré l’amour qu’il porte à ses enfants, de maîtriser sa violence. Leur mère a refait sa vie avec une brute et n’accepte qu’avec réticence de s’en occuper. Après une altercation plus dramatique que les précédentes, les deux enfants fuguent en compagnie d’un troisième, Malik.

Deux enfants. Frère et sœur. Billie, l’aînée a quinze ans ; Nico, le cadet, onze à peine. Ils sont élevés à la dure par un père aimant mais alcoolique, incapable, malgré l’amour qu’il porte à ses enfants, de maîtriser sa violence. Leur mère a refait sa vie avec une brute et n’accepte qu’avec réticence de s’en occuper. Après une altercation plus dramatique que les précédentes, les deux enfants fuguent en compagnie d’un troisième, Malik.