Après la mort de son mari, après la fermeture de l’usine où elle travaillait avec lui qui provoqua la désertion de leur petite ville du nord du Nevada, Fern (Frances McDormand), la soixantaine, n’a d’autre solution que de quitter sa maison et de s’installer rudimentairement dans sa camionnette. Le temps des fêtes de fin d’année, elle trouve un emploi chez Amazon avant de prendre la route. Au Dakota du Sud, elle travaille dans un parc national puis va faire la récolte des betteraves au Nebraska. Sur sa route, Ferne croise d’autres vagabonds qui, comme elle, par choix de vie ou par nécessité, refusent de se sédentariser.

Après la mort de son mari, après la fermeture de l’usine où elle travaillait avec lui qui provoqua la désertion de leur petite ville du nord du Nevada, Fern (Frances McDormand), la soixantaine, n’a d’autre solution que de quitter sa maison et de s’installer rudimentairement dans sa camionnette. Le temps des fêtes de fin d’année, elle trouve un emploi chez Amazon avant de prendre la route. Au Dakota du Sud, elle travaille dans un parc national puis va faire la récolte des betteraves au Nebraska. Sur sa route, Ferne croise d’autres vagabonds qui, comme elle, par choix de vie ou par nécessité, refusent de se sédentariser.

Nomadland arrive – enfin – sur nos écrans, précédé d’une réputation écrasante. Lion d’Or à Venise, quatre BAFTA, deux Golden Globes et surtout trois Oscars dont celui de la meilleure réalisation pour Chloé Zhao et celui de la meilleure actrice pour Frances McDormand (son troisième, excusez du peu, après Fargo et Three Billboards). N’en jetez plus ! la coupe est pleine !

Tant de louanges laissent augurer un chef d’oeuvre… et risquent immanquablement de frustrer les espérances des spectateurs. Car, pour le dire d’une phrase, si Nomadland est certainement un bon film, ce n’est pas un grand film qui mériterait sa place au Panthéon du cinéma à côté de Parasite, Moonlight, Twelve years a Slave ou La la Land (ah… zut …. La la land s’est vu souffler l’Oscar du meilleur film par Moonlight justement).

Nomadland a plusieurs défauts.

Le premier, diront les anti-Modernes, est d’être un peu trop à la mode. Son sujet fleure bon l’anti-trumpisme qui, à tort ou à raison, a fait florès pendant quatre ans à Hollywood. Rien de tel que de filmer l’Amérique pauvre, celle des working poor, des white trash, des minorités discriminées pour ravir les suffrages aux Oscars.

Les anti-féministes en rajouteront une couche : si Chloé Zhao a emporté la statuette, c’est en raison de son genre, pour que l’Académie qui n’avait jusqu’alors couronné qu’une seule femme dans cette catégorie (Kathryn Bigelow pour l’oubliable Démineurs) se rachète une respectabilité.

Les autres – et j’en fais partie – diront qu’ils se sont ennuyés, que ce film de cent-huit minutes, qui enfile à la queue leu leu les épisodes interchangeables et souvent répétitifs de l’odyssée de Fern, aurait pu sans préjudice en durer vingt de plus ou de moins.

Enfin d’aucuns renâcleront aux récompenses qui pleuvent sur la tête de Frances McDormand que la caméra ne quitte pas d’une semelle et qui ne fait pas grand-chose sinon regarder le soleil se coucher sur les plaines désolées du Grand Ouest américain. Sa prestation, diront-ils, est honnête, mais ne mérite pas de la placer au-dessus de Meryl Streep, d’Ingrid Bergman ou de Bette Davis qui n’ont jamais réussi à décrocher leur troisième statuette aux Oscars

Ces arguments sont recevables. Mais ils ne sont pas fondés.

Nomadland est un film modeste, qui refuse le sensationnel. Chloé Zhao refuse la facilité qui aurait consisté à ajouter à la vie de Fern des rebondissements dramatiques (une agression une nuit dans son van ? les retrouvailles lacrymales avec un fils ou une fille perdue de vue ?). Elle utilise une base documentaire – l’enquête de Jessica Bruder sur les Van Dwellers, ces Américains, souvent âgés qui ont quitté leur maison pour prendre la route – pour en faire une fiction élégiaque où souffle la poésie qui traversait déjà ses précédents films : The Rider (2017) et Les chansons que mes frères m’ont apprises (2015).

Nomadland est un film qui m’a surpris et qui m’a interrogé.

Les résumés que j’en avais lu me laissaient présager un livre sociologique, une illustration sinon une démonstration des ravages que la crise des subprimes puis les inégalités creusées par Trump avaient causées. Or, tel n’est pas le cas. Ou, pour être tout à fait exact, tel n’est peut-être pas le cas. Certes, Fern s’installe dans son van, nécessité faisant loi, faute d’autre alternative. Mais elle y trouve bientôt des habitudes et une liberté qu’elle chérit (« houseless but not homeless » résume-t-elle dans une formule parlante). Sur la route, en Arizona, elle croise toute une communauté de vagabonds qui ont fait le même choix qu’elle et embrassé le même mode de vie alternative. Fern pourrait y renoncer : en s’installant chez sa sœur qui lui ouvre les bras, ou chez Dave (épatant David Strathairn que l’interprétation de Frances McDormand a injustement éclipsé) qui lui ouvre son cœur. Elle n’en fait rien.

Pour moi, Nomadland est moins un film sociologique qu’un film psychologique sinon métaphysique. Il interroge moins notre société que nos choix de vie individuels. C’est cette ambiguïté, cette richesse qui au bout du compte m’a plu dans ce film, contrebalançant l’ennui que sa langueur revendiquée avait fait naître.

La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer et dans l’Amérique, encore ségrégée, Billie Holiday (Andra Day) est au sommet de sa carrière. Son interprétation de Strange Fruit, une métaphore déchirante du lynchage, lui vaut l’hostilité du FBI qui utilise ses deux points faibles pour la discréditer : son instabilité sentimentale et sa consommation inquiétante de drogue. Jimmy Fletcher (Trevante Rhodes), un inspecteur sous couverture qui se fait passer pour un soldat, réussit à se faire admettre parmi son premier cercle pour récolter la preuve des trafics qui y sévissent et faire emprisonner la chanteuse. Mais, tombant sous son charme, l’inspecteur repenti va vite se rapprocher de la chanteuse et tenter vainement de la guérir de ses addictions.

La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer et dans l’Amérique, encore ségrégée, Billie Holiday (Andra Day) est au sommet de sa carrière. Son interprétation de Strange Fruit, une métaphore déchirante du lynchage, lui vaut l’hostilité du FBI qui utilise ses deux points faibles pour la discréditer : son instabilité sentimentale et sa consommation inquiétante de drogue. Jimmy Fletcher (Trevante Rhodes), un inspecteur sous couverture qui se fait passer pour un soldat, réussit à se faire admettre parmi son premier cercle pour récolter la preuve des trafics qui y sévissent et faire emprisonner la chanteuse. Mais, tombant sous son charme, l’inspecteur repenti va vite se rapprocher de la chanteuse et tenter vainement de la guérir de ses addictions. Dans un petit village du nord de l’Iran, une équipe de cinéma tourne un film. Toute l’équipe s’agite autour du réalisateur qui procède à un casting dans une école. Il porte son choix sur Tahereh, une jeune fille dont les parents sont morts dans le tremblement de terre qui a dévasté la région. Pour remplacer au pied levé l’acteur bègue incapable de lui donner la réplique, le réalisateur choisit Hossein, un jeune maçon qui avait demandé sans succès la main de Tahereh à sa grand-mère.

Dans un petit village du nord de l’Iran, une équipe de cinéma tourne un film. Toute l’équipe s’agite autour du réalisateur qui procède à un casting dans une école. Il porte son choix sur Tahereh, une jeune fille dont les parents sont morts dans le tremblement de terre qui a dévasté la région. Pour remplacer au pied levé l’acteur bègue incapable de lui donner la réplique, le réalisateur choisit Hossein, un jeune maçon qui avait demandé sans succès la main de Tahereh à sa grand-mère. Dans la Tchécoslovaquie des années 80, l’Église catholique est divisée. Une partie d’entre elle a dû accepter de se placer sous la férule du régime communiste pour continuer à former ses prêtres, à les ordonner et à leur confier une paroisse avec l’autorisation d’y dire la messe ; une autre a au contraire refusé cette compromission et est entrée dans la clandestinité. C’est dans ce contexte troublé que Juraj et Michal entrent au séminaire de Bratislava. Très vite, comme leurs aînés, ils devront effectuer des choix cornéliens qui mettront en péril leur foi, leur amitié sinon leur vie.

Dans la Tchécoslovaquie des années 80, l’Église catholique est divisée. Une partie d’entre elle a dû accepter de se placer sous la férule du régime communiste pour continuer à former ses prêtres, à les ordonner et à leur confier une paroisse avec l’autorisation d’y dire la messe ; une autre a au contraire refusé cette compromission et est entrée dans la clandestinité. C’est dans ce contexte troublé que Juraj et Michal entrent au séminaire de Bratislava. Très vite, comme leurs aînés, ils devront effectuer des choix cornéliens qui mettront en péril leur foi, leur amitié sinon leur vie. Le milliardaire Gilles Fontaine (Patrick Bruel) est visé par la justice qui lui reproche les conditions opaques de l’acquisition de la luxueuse Villa Caprice dans la presqu’île de Saint-Tropez. Pour le défendre, il choisit le meilleur avocat parisien, Luc Germon (Niels Arestrup). Les deux hommes au tempérament bien trempé ne se font pas spontanément confiance mais sont condamnés à faire cause commune pour résister à la vindicte du juge d’instruction (Laurent Stocker) qui s’est juré d’avoir la tête de l’homme d’affaires.

Le milliardaire Gilles Fontaine (Patrick Bruel) est visé par la justice qui lui reproche les conditions opaques de l’acquisition de la luxueuse Villa Caprice dans la presqu’île de Saint-Tropez. Pour le défendre, il choisit le meilleur avocat parisien, Luc Germon (Niels Arestrup). Les deux hommes au tempérament bien trempé ne se font pas spontanément confiance mais sont condamnés à faire cause commune pour résister à la vindicte du juge d’instruction (Laurent Stocker) qui s’est juré d’avoir la tête de l’homme d’affaires. Bernard alias Feu-de-bois (Gérard Depardieu) est un vieil homme rongé par la solitude, la haine de soi et des autres. L’esclandre qu’il provoque à l’anniversaire de sa sœur Solange (Catherine Frot), devant son cousin Rabut (Jean-Pierre Darroussin), conduit les trois personnages à plonger dans leurs souvenirs enfouis de la guerre d’Algérie où Bernard et Rabut avaient été enrôlés.

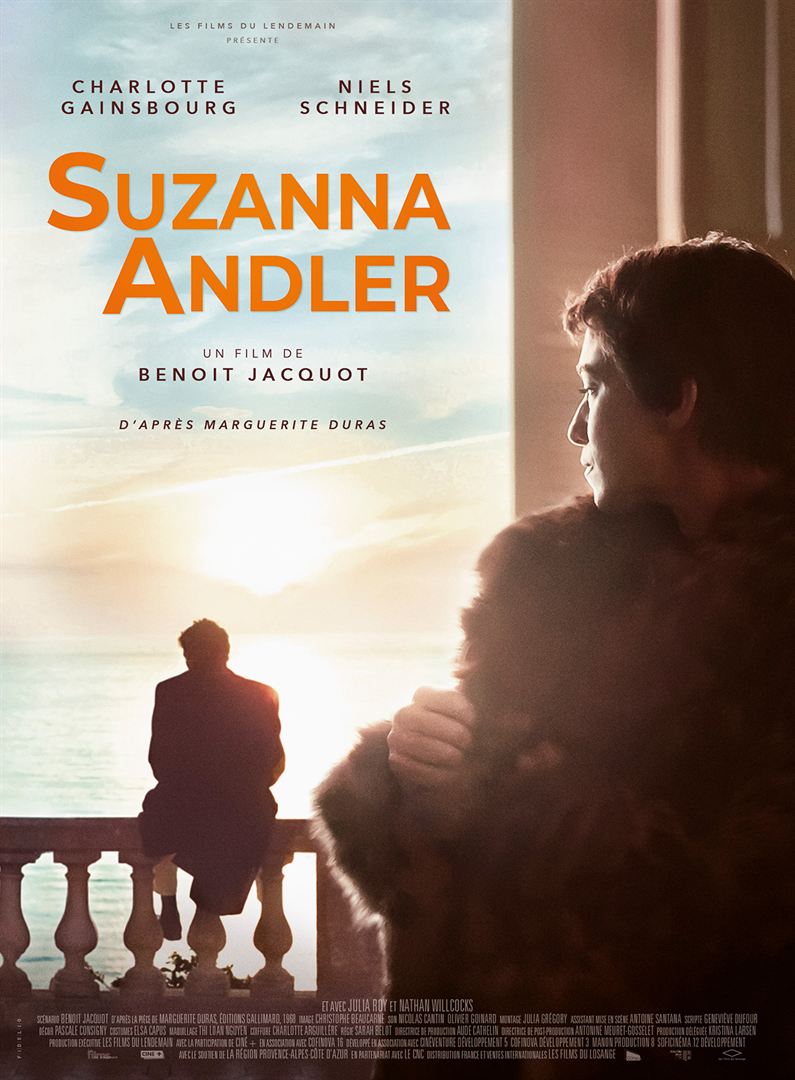

Bernard alias Feu-de-bois (Gérard Depardieu) est un vieil homme rongé par la solitude, la haine de soi et des autres. L’esclandre qu’il provoque à l’anniversaire de sa sœur Solange (Catherine Frot), devant son cousin Rabut (Jean-Pierre Darroussin), conduit les trois personnages à plonger dans leurs souvenirs enfouis de la guerre d’Algérie où Bernard et Rabut avaient été enrôlés. Suzanna Andler (Charlotte Gainsbourg), la quarantaine, est mariée et mère de famille. Son mari, Jean, la trompe éhontément. Suzanna a pris un amant, Michel (Niels Schneider). Venue sur la Côte d’Azur à la morte saison pour y louer une maison, elle s’interroge sur ses sentiments pour Jean et pour Michel.

Suzanna Andler (Charlotte Gainsbourg), la quarantaine, est mariée et mère de famille. Son mari, Jean, la trompe éhontément. Suzanna a pris un amant, Michel (Niels Schneider). Venue sur la Côte d’Azur à la morte saison pour y louer une maison, elle s’interroge sur ses sentiments pour Jean et pour Michel. Nelly, huit ans, vient de perdre sa grand-mère. Sa mère, Marion (Nina Meurisse), son père et elle vident la maison où Marion a grandi. C’est dans la forêt qui la jouxte, où Marion, enfant, construisit une cabane, que la petite Nelly rencontre son double : une enfant qui lui ressemble comme une goutte d’eau, qui a huit ans comme elle et qui se prénomme Marion. S’agit-il de sa propre mère ? Nelly rêve-t-elle ?

Nelly, huit ans, vient de perdre sa grand-mère. Sa mère, Marion (Nina Meurisse), son père et elle vident la maison où Marion a grandi. C’est dans la forêt qui la jouxte, où Marion, enfant, construisit une cabane, que la petite Nelly rencontre son double : une enfant qui lui ressemble comme une goutte d’eau, qui a huit ans comme elle et qui se prénomme Marion. S’agit-il de sa propre mère ? Nelly rêve-t-elle ? Cassie (Carey Mulligan) fut longtemps une jeune femme à l’avenir prometteur. Mais, à l’aube de la trentaine, elle végète chez papa-maman dans un job minable. Chaque week-end, outrancièrement maquillée, elle va en boîte où elle simule la gueule de bois pour donner une leçon aux prédateurs qui feignent de jouer au bon Samaritain pour abuser d’elle. Quel drame dans sa vie explique un tel comportement ? La rencontre de Ryan (Bo Burnham), un ancien camarade de faculté, qui lui fait une cour assidue, la conduira-t-elle à enfin tourner la page ?

Cassie (Carey Mulligan) fut longtemps une jeune femme à l’avenir prometteur. Mais, à l’aube de la trentaine, elle végète chez papa-maman dans un job minable. Chaque week-end, outrancièrement maquillée, elle va en boîte où elle simule la gueule de bois pour donner une leçon aux prédateurs qui feignent de jouer au bon Samaritain pour abuser d’elle. Quel drame dans sa vie explique un tel comportement ? La rencontre de Ryan (Bo Burnham), un ancien camarade de faculté, qui lui fait une cour assidue, la conduira-t-elle à enfin tourner la page ? Deux destins se croisent dans une petite ville de Sicile écrasée par le soleil, aux alentours d’une mine de soufre abandonnée. Oscar, la quinzaine, est italien ; son père ferrailleur l’élève à la dure. Stanley, la vingtaine, est un immigré nigérian en attente de régularisation ; il vit des petits boulots que lui confie le prêtre de la paroisse.

Deux destins se croisent dans une petite ville de Sicile écrasée par le soleil, aux alentours d’une mine de soufre abandonnée. Oscar, la quinzaine, est italien ; son père ferrailleur l’élève à la dure. Stanley, la vingtaine, est un immigré nigérian en attente de régularisation ; il vit des petits boulots que lui confie le prêtre de la paroisse.