Anne Walberg (Emmanuelle Devos) est un nez qui connut jadis son heure de gloire en concevant les plus grands parfums avant d’être brutalement détrônée. Guillaume Favre (Grégory Montel) est son nouveau chauffeur, qui accepte ce travail peu valorisant pour gagner l’argent qui lui permettra de déménager et d’accueillir sa fille unique en garde partagée.

Anne Walberg (Emmanuelle Devos) est un nez qui connut jadis son heure de gloire en concevant les plus grands parfums avant d’être brutalement détrônée. Guillaume Favre (Grégory Montel) est son nouveau chauffeur, qui accepte ce travail peu valorisant pour gagner l’argent qui lui permettra de déménager et d’accueillir sa fille unique en garde partagée.

On ne peut pas dire que le réalisateur Grégory Magne ait relevé un pari bien risqué en filmant ce duo de contraires comme on en a si souvent vus. Le buddy movie associe à leur corps défendant deux flics mal assortis (L’Arme fatale, Les Ripoux), un fort-en-gueule et un hypocondriaque (Le Corniaud, L’Emmerdeur), un riche et un pauvre (Miss Daisy et son chauffeur, Intouchables). Il s’agit le plus souvent de deux hommes (quelques tandems célèbres marquent l’histoire du cinéma français : De Funès-Bourvil, Depardieu-Richard, Reno-Clavier), plus rarement d’un couple, jamais de deux femmes. On sait par avance que, malgré leurs différences, ils finiront par s’apprivoiser et, peut-être, par se séduire.

Plus original, Grégory Magne fait jouer à son héroïne le rôle d’un nez – auquel Emmanuelle Devos s’est soigneusement préparée en en reprenant soigneusement le vocabulaire et les postures. On y apprend, non sans intérêt que les nez fabriquent des parfums, mais aussi toutes sortes d’odeurs, de la reconstitution de la grotte de Lascaux aux derniers sacs Le Tanneur. Grégory Magne place son film sur un terrain mixte et glissant, en évitant les sorties de route : celui du drame teinté de comédie, celui du rire doux-amer.

Le résultat est sans surprise. En star déchue cherchant à reconquérir sa gloire d’antan, Emmanuelle Devos sait laisser percer, derrière sa froide élégance, les fragilités de son personnage. En papa poule défaillant, Grégory Montel confirme son potentiel comique. Les Parfums remplit honnêtement son contrat au risque d’être oublié sitôt inhalé.

Comment parler de sexualité féminine ? Daphné Leblond à l’image et Lisa Billuart Monet au son sont allées interroger douze jeunes femmes qu’elles filment dans l’intimité de leur chambre.

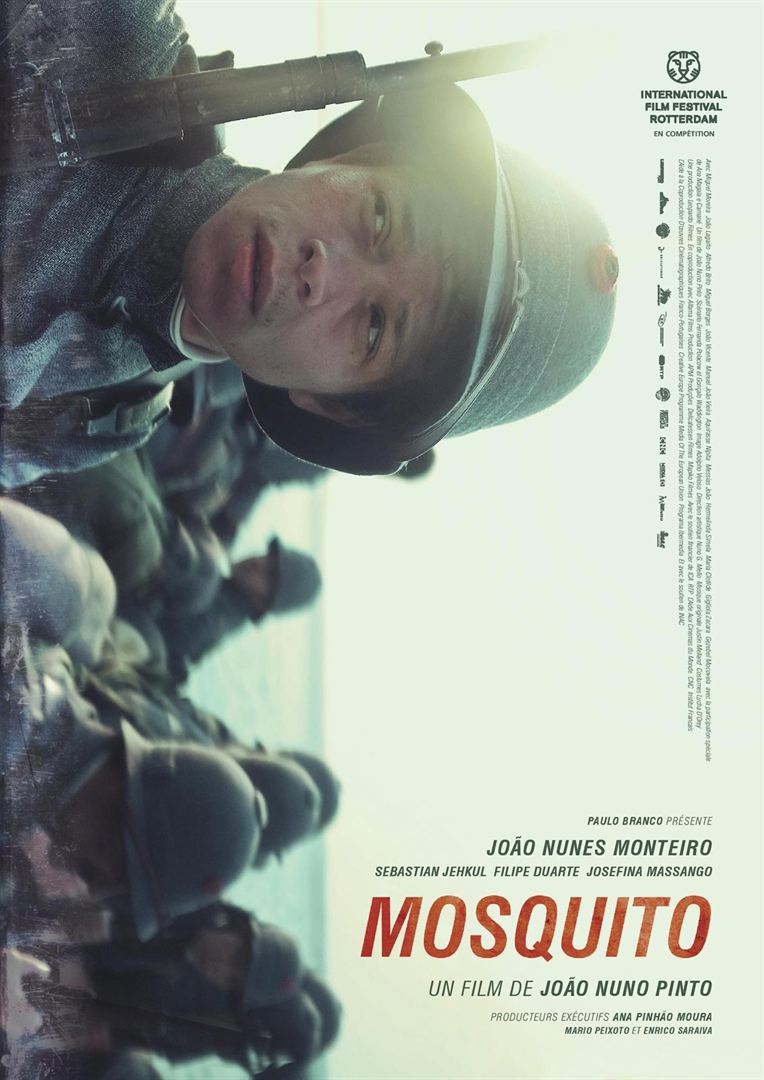

Comment parler de sexualité féminine ? Daphné Leblond à l’image et Lisa Billuart Monet au son sont allées interroger douze jeunes femmes qu’elles filment dans l’intimité de leur chambre. Âgé de dix-sept ans à peine, le jeune Zacarias s’engage en 1917 pour fuir une famille qui l’étouffe et servir un pays, le Portugal, dont il est fier. Mais au lieu d’être envoyé en France, le voici débarqué au Mozambique pour y combattre les Allemands cantonnés dans le Tanganyika voisin. Sa compagnie est dépêchée sur les bords du lac Nyassa (l’actuel lac Malawi), aux confins nord-est de la colonie. Mais Zacharias, cloué à l’infirmerie par un paludisme foudroyant, reste en arrière. Lorsqu’il est remis sur pied, il n’a qu’une hâte : rejoindre sa troupe. Mais pour ce faire, il devra traverser avec la seule assistance de deux porteurs indigènes à la loyauté incertaine, des milliers de kilomètres de savane hostile.

Âgé de dix-sept ans à peine, le jeune Zacarias s’engage en 1917 pour fuir une famille qui l’étouffe et servir un pays, le Portugal, dont il est fier. Mais au lieu d’être envoyé en France, le voici débarqué au Mozambique pour y combattre les Allemands cantonnés dans le Tanganyika voisin. Sa compagnie est dépêchée sur les bords du lac Nyassa (l’actuel lac Malawi), aux confins nord-est de la colonie. Mais Zacharias, cloué à l’infirmerie par un paludisme foudroyant, reste en arrière. Lorsqu’il est remis sur pied, il n’a qu’une hâte : rejoindre sa troupe. Mais pour ce faire, il devra traverser avec la seule assistance de deux porteurs indigènes à la loyauté incertaine, des milliers de kilomètres de savane hostile. Bernadette a neuf ans trois quarts. Hyperactive, elle est sourde à toute forme d’autorité et résiste avec la dernière violence à ceux qui entendent la lui imposer. Sa mère a baissé les bras. Les services sociaux ont pris, sans succès le relais.

Bernadette a neuf ans trois quarts. Hyperactive, elle est sourde à toute forme d’autorité et résiste avec la dernière violence à ceux qui entendent la lui imposer. Sa mère a baissé les bras. Les services sociaux ont pris, sans succès le relais. Alice Guy-Blaché fut l’une des pionnières du cinéma. Secrétaire de Louis Gaumont, elle tourne pour lui dès 1896 de courtes fictions. Elle accompagne aux États-Unis son époux, Herbert Blaché, y crée en 1910 sa société de productions et y fonde l’un des premiers studios de cinéma à Fort Lee dans le New Jersey. Mais le couple divorce et Alice Guy, couverte de dettes, doit vendre son studio en 1922 et revenir en France.

Alice Guy-Blaché fut l’une des pionnières du cinéma. Secrétaire de Louis Gaumont, elle tourne pour lui dès 1896 de courtes fictions. Elle accompagne aux États-Unis son époux, Herbert Blaché, y crée en 1910 sa société de productions et y fonde l’un des premiers studios de cinéma à Fort Lee dans le New Jersey. Mais le couple divorce et Alice Guy, couverte de dettes, doit vendre son studio en 1922 et revenir en France. Georgina, la vingtaine, fait partie de ces paysans sans terre qui vivent dans le plus extrême dénuement dans les environs de Lima, la capitale péruvienne. À la fin des années quatre-vingts, alors que le pays est plongé dans la crise de la dette et la guerre civile, elle y attend son premier enfant. Elle accouche dans une clinique privée qui lui avait fait miroiter des soins gratuits. Mais son enfant lui est violemment retiré. Après s’être tournée en vain vers la police et vers la justice, elle alerte un journaliste.

Georgina, la vingtaine, fait partie de ces paysans sans terre qui vivent dans le plus extrême dénuement dans les environs de Lima, la capitale péruvienne. À la fin des années quatre-vingts, alors que le pays est plongé dans la crise de la dette et la guerre civile, elle y attend son premier enfant. Elle accouche dans une clinique privée qui lui avait fait miroiter des soins gratuits. Mais son enfant lui est violemment retiré. Après s’être tournée en vain vers la police et vers la justice, elle alerte un journaliste. Dominique (Noémie Lvovsky), Axelle (Sara Forestier) et Conso (Annabelle Lengronne) n’ont pas la vie facile. La première est infirmière, mariée et mère de deux adolescents pour lesquels elle se meurt d’inquiétude. La deuxième élève seule ses trois petits après s’être séparée d’un mari violent. La troisième rêve au Prince charmant mais va de désillusion en désillusion.

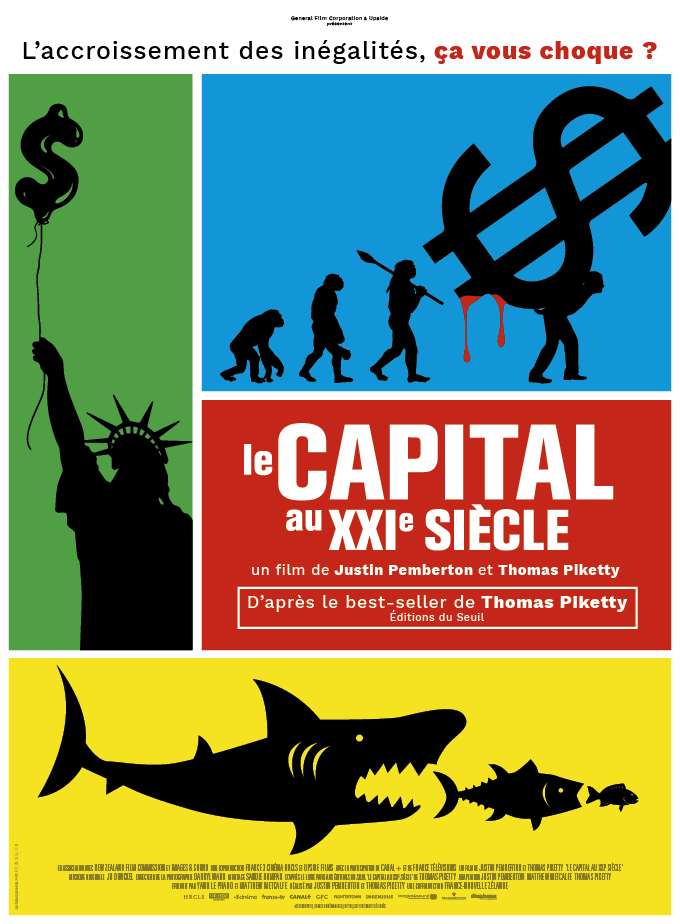

Dominique (Noémie Lvovsky), Axelle (Sara Forestier) et Conso (Annabelle Lengronne) n’ont pas la vie facile. La première est infirmière, mariée et mère de deux adolescents pour lesquels elle se meurt d’inquiétude. La deuxième élève seule ses trois petits après s’être séparée d’un mari violent. La troisième rêve au Prince charmant mais va de désillusion en désillusion. Publié en 2013, l’épais essai de Thomas Piketty est devenu un best-seller international, traduit dans quarante langues, écoulé à plus de trois millions d’exemplaires. Pourtant son sujet est aride : il analyse la répartition du patrimoine dans les pays développés depuis la révolution industrielle.

Publié en 2013, l’épais essai de Thomas Piketty est devenu un best-seller international, traduit dans quarante langues, écoulé à plus de trois millions d’exemplaires. Pourtant son sujet est aride : il analyse la répartition du patrimoine dans les pays développés depuis la révolution industrielle. Au début des années trente, un jeune Gallois, Gareth Jones (James Norton dont il se dit qu’il pourrait succéder à Daniel Craig dans le rôle de l’agent 007) se rend en Union soviétique. Il y découvre l’effroyable famine organisée par le Kremlin en Ukraine et veut la révéler au monde entier.

Au début des années trente, un jeune Gallois, Gareth Jones (James Norton dont il se dit qu’il pourrait succéder à Daniel Craig dans le rôle de l’agent 007) se rend en Union soviétique. Il y découvre l’effroyable famine organisée par le Kremlin en Ukraine et veut la révéler au monde entier. À peine sorti du séminaire, un jeune prêtre (Gael Garcia Bernal) prend son premier ministère dans une petite ville mexicaine. Protégé par son évêque, il est placé sous la coupe du père Benito, un vieux prêtre expérimenté. Amaro découvre bientôt que Benito vit maritalement avec une paroissienne et qu’il utilise l’argent des narco-trafiquants pour construire un hôpital. Mais lui-même n’est pas irréprochable qui tombe sous le charme de la jeune Amelia. Pendant ce temps, un troisième prêtre, le père Natalio, acquis à la Théologie de la libération, mène une vie frugale dans les montagnes avec les paysans, qui l’expose aux critiques de sa hiérarchie.

À peine sorti du séminaire, un jeune prêtre (Gael Garcia Bernal) prend son premier ministère dans une petite ville mexicaine. Protégé par son évêque, il est placé sous la coupe du père Benito, un vieux prêtre expérimenté. Amaro découvre bientôt que Benito vit maritalement avec une paroissienne et qu’il utilise l’argent des narco-trafiquants pour construire un hôpital. Mais lui-même n’est pas irréprochable qui tombe sous le charme de la jeune Amelia. Pendant ce temps, un troisième prêtre, le père Natalio, acquis à la Théologie de la libération, mène une vie frugale dans les montagnes avec les paysans, qui l’expose aux critiques de sa hiérarchie.