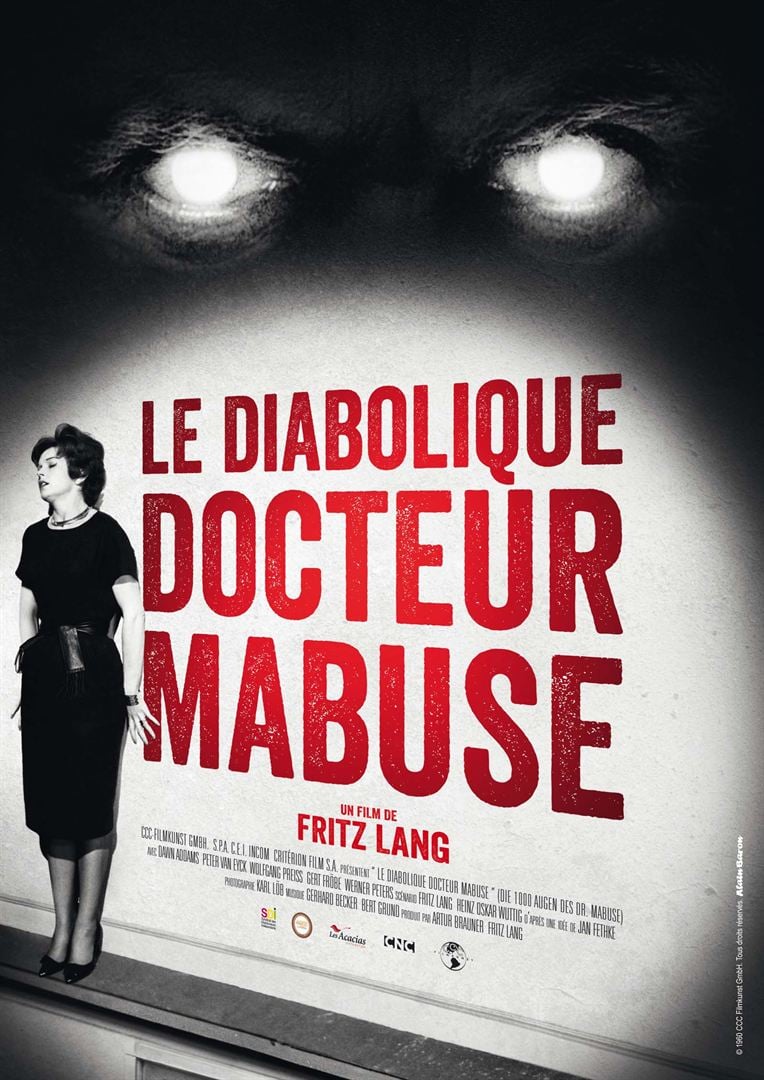

Un journaliste est tué dans un taxi à Berlin. L’inspecteur Kras (Gert Fröbe) mène l’enquête grâce aux indications, pas toujours très claires, de Cornelius, un voyant aveugle. Ses indications le mènent à l’hôtel Luxor que les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale avaient truffé de caméras. S’y trouvent un riche industriel américain, une femme dépressive poursuivie par son mari jaloux et un soi-disant agent d’assurances au comportement louche.

Un journaliste est tué dans un taxi à Berlin. L’inspecteur Kras (Gert Fröbe) mène l’enquête grâce aux indications, pas toujours très claires, de Cornelius, un voyant aveugle. Ses indications le mènent à l’hôtel Luxor que les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale avaient truffé de caméras. S’y trouvent un riche industriel américain, une femme dépressive poursuivie par son mari jaloux et un soi-disant agent d’assurances au comportement louche.

Longtemps exilé aux États-Unis, où il a tourné quelques uns de ses plus grands films, Fritz Lang est revenu en Allemagne de l’Ouest en 1956 pour y signer un diptyque exotique : Le Tigre du Bengale et Le Tombeau hindou. Puis il ressuscite une dernière fois le personnage de Mabuse, créé dans les années vingt par un écrivain luxembourgeois et qu’il avait déjà porté à l’écran deux fois : Docteur Mabuse le joueur (1922) et Le Testament du Docteur Mabuse (1933).

Le docteur Mabuse est une figure du Mal qui traverse le siècle. Dans les années vingt, Fritz Lang dénonce à travers elle la spéculation boursière et les faiblesse structurelles de la République de Weimar. En 1933, au moment de l’ascension de Hitler au pouvoir, il décrivait les dangers de la manipulation des masses. En 1960, en ressuscitant Mabuse, il veut montrer que l’Allemagne prospère est toujours hantée par ses vieux démons, tapis dans l’ombre. Les moyens que Mabuse utilise pour mener à bien ses visées sont étonnamment modernes : un réseau ultra-sophistiqué de caméras qui lui permettent de contrôler les allées et venues de tous les occupants d’un hôtel. On pense au Panopticon de Jeremy Bentham, à Foucault et à 1984.

Le titre original, Die 1000 Augen des Dr. Mabuse, est à ce titre autrement plus efficace que sa pâle traduction française. Les distributeurs anglo-saxons ont démontré plus de lucidité en optant pour The Thousand Eyes of Dr. Mabuse.

La mise en scène de Lang est assez plate. Le temps de l’expressionisme est loin. Citant la scène d’introduction, un meurtre froidement exécuté, les aficionados parleront d’épure. Les plus blasés critiqueront dans le reste du film la piètre qualité du jeu des acteurs, les mouvements de caméra pas toujours très utiles et la lenteur du scénario jusqu’au dénouement final.

Le Diabolique Docteur Mabuse fut accueilli fraîchement par la critique. Il fut le dernier film de Fritz Lang qui s’éteignit à Beverly Hills seize ans plus tard.

Par leur intelligence et leur capacité de méditation, une population de géants pacifiques, les Draags, domine la planète Ygam. Ils en ont relégué les minuscules Oms, réduisant quelques uns au statut d’animal de compagnie, pourchassant les autres dans les franges les plus reculées de la planète.

Par leur intelligence et leur capacité de méditation, une population de géants pacifiques, les Draags, domine la planète Ygam. Ils en ont relégué les minuscules Oms, réduisant quelques uns au statut d’animal de compagnie, pourchassant les autres dans les franges les plus reculées de la planète. Un père de famille se blesse gravement à l’oeil en tirant un feu d’artifice pour ses invités à son anniversaire. Un chauffeur de bus arrête son véhicule en exigeant que l’auteur d’une incivilité se dénonce. Deux préados écervelées se photographient dans des poses lascives. Une bandes d’amis d’enfance désinhibés par l’alcool se laissent aller à des attouchements homosexuels. Une professeur d’école fait la leçon à ses collègues.

Un père de famille se blesse gravement à l’oeil en tirant un feu d’artifice pour ses invités à son anniversaire. Un chauffeur de bus arrête son véhicule en exigeant que l’auteur d’une incivilité se dénonce. Deux préados écervelées se photographient dans des poses lascives. Une bandes d’amis d’enfance désinhibés par l’alcool se laissent aller à des attouchements homosexuels. Une professeur d’école fait la leçon à ses collègues. Après Yol, Palme d’or à Cannes en 1982 et avant de mourir d’un cancer de l’estomac, Yilmaz Güney consacre son dernier film aux prisons turques. Exilé en France, il reconstitue de toutes pièces à Pont-Saint-Maxence, dans l’Oise, un pénitencier divisé en quatre secteurs : deux secteurs pour les hommes, un pour les femmes et un dernier pour les enfants.

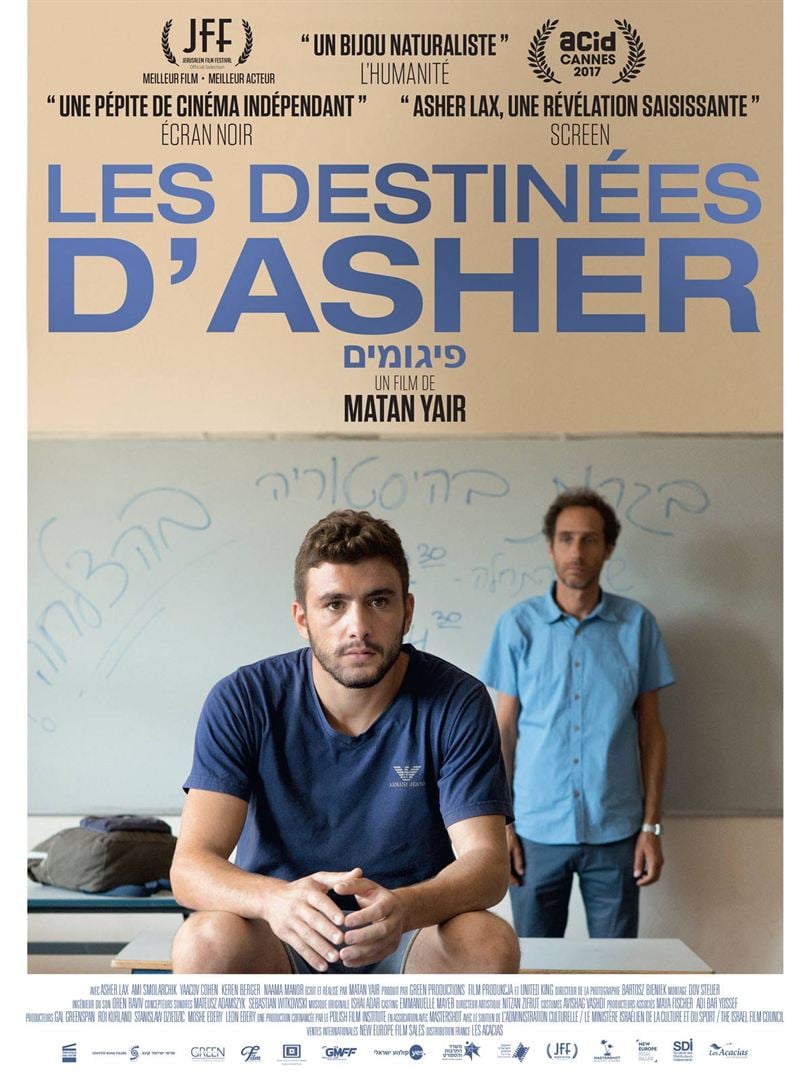

Après Yol, Palme d’or à Cannes en 1982 et avant de mourir d’un cancer de l’estomac, Yilmaz Güney consacre son dernier film aux prisons turques. Exilé en France, il reconstitue de toutes pièces à Pont-Saint-Maxence, dans l’Oise, un pénitencier divisé en quatre secteurs : deux secteurs pour les hommes, un pour les femmes et un dernier pour les enfants. Asher a dix-sept ans et vit dans une ville moyenne au nord de Tel Aviv. Son père vieillissant et malade dirige une petite entreprise de BTP et le presse de prendre sa succession. Asher est encore lycéen. Dans une classe difficile, il ne brille guère. Mais un professeur particulièrement sensible lui offre la possibilité de développer ses talents.

Asher a dix-sept ans et vit dans une ville moyenne au nord de Tel Aviv. Son père vieillissant et malade dirige une petite entreprise de BTP et le presse de prendre sa succession. Asher est encore lycéen. Dans une classe difficile, il ne brille guère. Mais un professeur particulièrement sensible lui offre la possibilité de développer ses talents. Rien ne va plus dans la vie de Marco. Sa femme vient de le quitter. Le club de basket qui l’emploie le licencie suite à la violente altercation qui l’oppose à l’entraîneur dont il était l’adjoint. Arrêté au volant en état d’ébriété, il est condamné à quatre vingt dix jours de travaux d’utilité publique pour une association d’aide à des personnes déficientes. Sa tâche : entraîner leur équipe de basket.

Rien ne va plus dans la vie de Marco. Sa femme vient de le quitter. Le club de basket qui l’emploie le licencie suite à la violente altercation qui l’oppose à l’entraîneur dont il était l’adjoint. Arrêté au volant en état d’ébriété, il est condamné à quatre vingt dix jours de travaux d’utilité publique pour une association d’aide à des personnes déficientes. Sa tâche : entraîner leur équipe de basket. Après le décès de son père, Shaun Russell revient avec sa fille et son fils dans l’immense résidence où elle a passé son enfance.

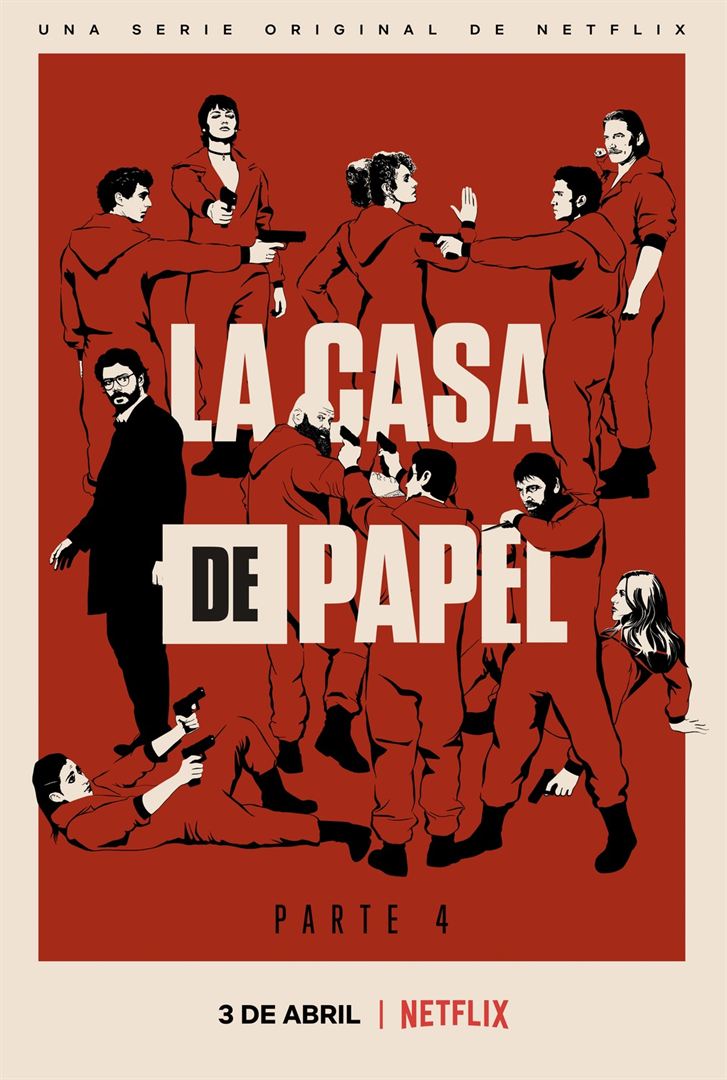

Après le décès de son père, Shaun Russell revient avec sa fille et son fils dans l’immense résidence où elle a passé son enfance. Tokyo, Nairobi, Denver, Rio et tous leurs acolytes sont de retour. À la fin de la saison 2, ils avaient réussi à s’enfuir victorieusement de l’Hôtel de la monnaie avec un butin de près d’un milliard d’euros. Les voici à nouveau réunis pour un nouveau braquage qui vise cette fois-ci la Banque centrale d’Espagne.

Tokyo, Nairobi, Denver, Rio et tous leurs acolytes sont de retour. À la fin de la saison 2, ils avaient réussi à s’enfuir victorieusement de l’Hôtel de la monnaie avec un butin de près d’un milliard d’euros. Les voici à nouveau réunis pour un nouveau braquage qui vise cette fois-ci la Banque centrale d’Espagne. À la fin du XVIIème siècle, Osan, l’épouse délaissée d’un grand commerçant de Kyoto, demande à Mohei, le contremaître de son mari, un prêt pour venir en aide à son frère, un joueur invétéré. Mohei, qui est en secret amoureux d’elle, subtilise le sceau de son patron pour voler cet argent. Mais il est découvert et arrêté. Osan subit bientôt le même sort.

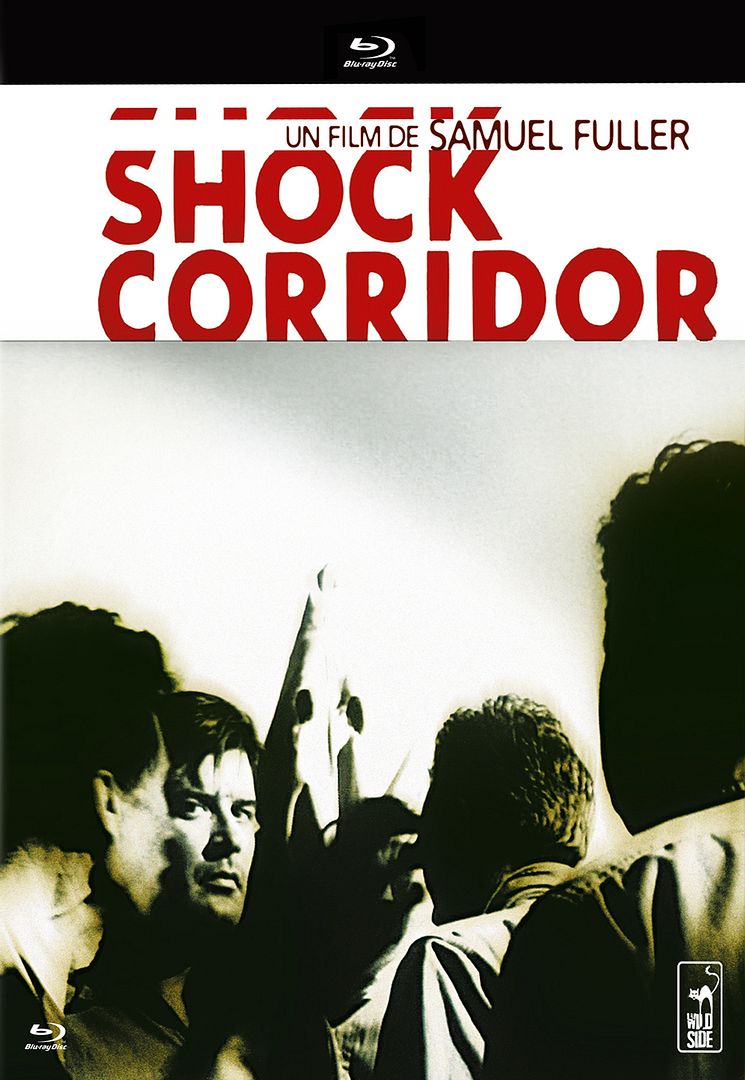

À la fin du XVIIème siècle, Osan, l’épouse délaissée d’un grand commerçant de Kyoto, demande à Mohei, le contremaître de son mari, un prêt pour venir en aide à son frère, un joueur invétéré. Mohei, qui est en secret amoureux d’elle, subtilise le sceau de son patron pour voler cet argent. Mais il est découvert et arrêté. Osan subit bientôt le même sort. Johnny Barrett est un journaliste dévoré d’ambition. Pour gagner le prix Pulitzer, il décide de se faire passer pour fou et d’être interné dans un asile psychiatrique afin d’y enquêter sur le crime irrésolu d’un pensionnaire. Avec la complicité de sa fiancée, qu’il fait passer pour sa sœur, il convainc les psychiatres d’être habité de pulsions incestueuses.

Johnny Barrett est un journaliste dévoré d’ambition. Pour gagner le prix Pulitzer, il décide de se faire passer pour fou et d’être interné dans un asile psychiatrique afin d’y enquêter sur le crime irrésolu d’un pensionnaire. Avec la complicité de sa fiancée, qu’il fait passer pour sa sœur, il convainc les psychiatres d’être habité de pulsions incestueuses.