L’homme derrière la légende. Neil Armstrong, on le sait, est le premier homme à avoir posé le pied sur la lune le 21 juillet 1969. First Man raconte son histoire.

L’homme derrière la légende. Neil Armstrong, on le sait, est le premier homme à avoir posé le pied sur la lune le 21 juillet 1969. First Man raconte son histoire.

Après le succès planétaire de La La land, on attendait impatiemment le nouveau film du duo Damien Chazelle / Ryan Gosling. On le retrouve dans un biopic hollywoodien, loin de la comédie musicale qui leur valut quatorze nominations – et six statuettes – aux derniers Oscars. Mais que ceux qui ont, comme moi, adoré La La land ou ceux qui, à mon plus grand étonnement, ne l’ont pas aimé aillent voir sans idées préconçues First Man : ce film-ci n’a pas grand chose à voir avec celui-là.

La conquête de l’espace a déjà donné lieu à plusieurs films remarquables. Le meilleur est sans doute L’Étoffe des héros de Philip Kaufman (1983) qui en raconte les premiers développements, avant le programme Apollo. Le plus patriotique est sans hésitation Apollo 13 de Ron Howard (1995). Le parti pris retenu par Damien Chazelle est tout autre, sans qu’il soit évident de le rattacher à notre époque et à l’image qu’elle porterait sur cette page glorieuse de l’histoire américaine : il est profondément anti-héroïque.

Ryan Gosling, comme à son habitude, affiche la mine renfrognée qui constitue sa marque de fabrique sans qu’on parvienne à décider s’il s’agit du degré zéro du jeu d’acteur ou au contraire de la preuve éclatante de son talent. Il ne sourit jamais, ne prononce pas un mot, vit sa vie à travers la visière de son casque d’astronaute ou de la vitre qui le sépare de son épouse – dont on apprendra, en allant chercher sur Wikipedia pour confirmer une intuition suscitée par la dernière scène du film, qu’il divorcera quelques années plus tard. Cette profonde mélancolie a une cause que les premières scènes du film éclairent : Neil a perdu sa petite fille, Karen, avant ses trois ans, victime d’une tumeur au cerveau.

Mais contrairement à son titre et à son affiche, First man raconte au moins autant la vie de Neil Armstrong qu’il ne fait l’histoire des programmes Gemini et Apollo. Il raconte trop rapidement la course que se livraient les États-Unis et l’URSS. Il ne dit pas un mot des enjeux scientifiques. Il évoque trop brièvement les critiques que ce programme dispendieux a suscitées, à l’heure où l’argent manquait pour assainir New York ou traiter efficacement la question raciale.

Son parti pris est de nous montrer, pour mieux nous les faire partager, les dangers et la précarité de ces expéditions. Filmées en caméra subjective, depuis l’intérieur de la carlingue effroyablement exigüe et terriblement claustrophobique, elles sont l’occasion des meilleures scènes du film, même si leur répétition finit par lasser. La fusée tremble, les aiguilles s’affolent, les commandes ne répondent plus, l’oxygène vient à manquer, la navette part en vrilles… what else ?

Le problème de ces séquences est qu’on sait par avance comment elles vont finir. Si Neil Armstrong est dans l’habitacle, on sait qu’il survivra. En revanche, s’il n’y est pas, ses camarades astronautes ont de quoi se faire du souci. Autre problème : la construction du film qui laisse la portion congrue à la mission Apollo 11. Elle est expédiée en une vingtaine de minutes, alors qu’on l’attendait depuis la première image. Et, si on nous a expliqué que l’opération la plus délicate de la mission serait, au retour, le rendez-vous en orbite lunaire du LEM et de Columbia, First man ne le filme même pas, faute d’avoir déjà épuisé tout son carburant.

On sort de First Man à moitié convaincu. On a eu pour son argent de sensations fortes et de paumes moites. Mais on est bien loin de l’enthousiasme suscité par La La Land et par L’Étoffe des héros.

La bande-annonce

Quarante ans ont passé depuis la nuit d’Halloween où Michael Myers, un dangereux psychopathe échappé de l’hôpital psychiatrique où il était soigné depuis qu’il avait assassiné, à six ans seulement, sa propre sœur, a tenté d’assassiner Laurie Strode.

Quarante ans ont passé depuis la nuit d’Halloween où Michael Myers, un dangereux psychopathe échappé de l’hôpital psychiatrique où il était soigné depuis qu’il avait assassiné, à six ans seulement, sa propre sœur, a tenté d’assassiner Laurie Strode.

Bertrand (Mathieu Amalric), Laurent (Guillaume Canet), Marcus (Benoît Poelvoorde), Simon (Jean-Hugues Anglade) et Thierry (Philippe Katerine) ont plusieurs points en commun : ils sont quadragénaires, dépressifs, bedonnants et… pratiquent la natation synchronisée sous la direction de Delphine (Virginie Efira), une ancienne championne.

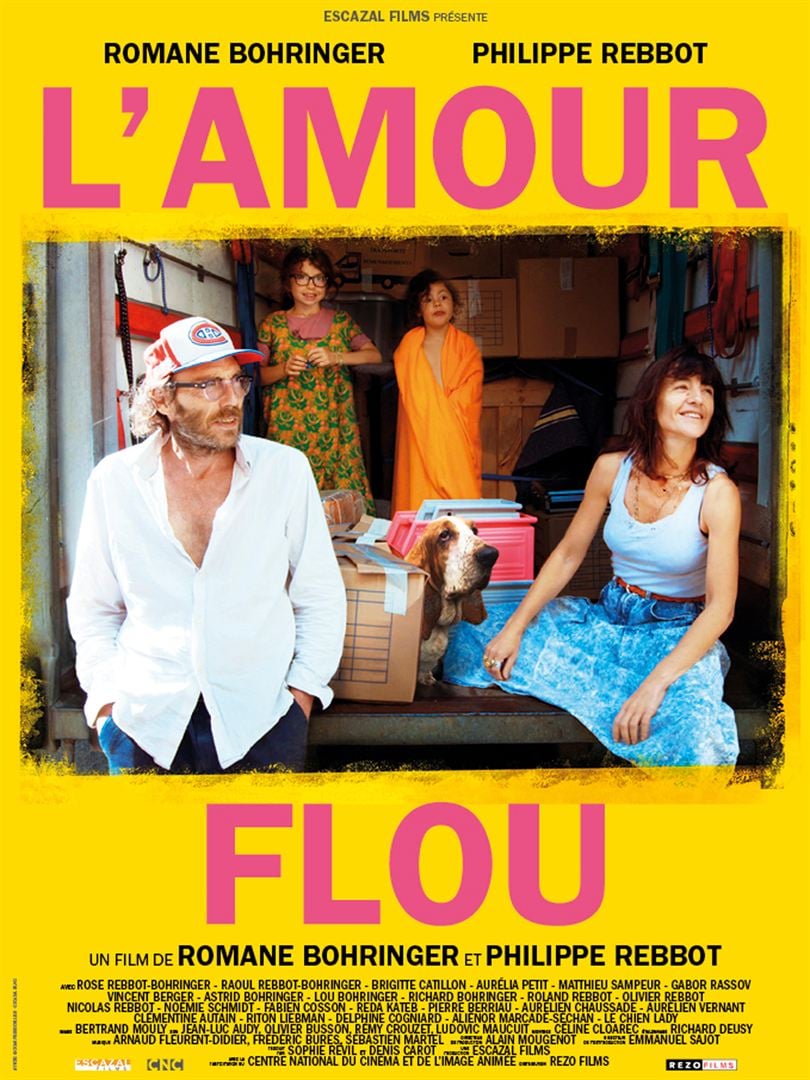

Bertrand (Mathieu Amalric), Laurent (Guillaume Canet), Marcus (Benoît Poelvoorde), Simon (Jean-Hugues Anglade) et Thierry (Philippe Katerine) ont plusieurs points en commun : ils sont quadragénaires, dépressifs, bedonnants et… pratiquent la natation synchronisée sous la direction de Delphine (Virginie Efira), une ancienne championne. Philippe Rebbot et Romane Bohringer se sont aimés et ne s’aiment plus. Les deux acteurs ont vécu ensemble pendant dix ans et ont fait deux enfants, Rose et Raoul. Mais le désamour est venu et la séparation semble inéluctable. Mais les deux parents n’arrivent pas à se séparer de leurs enfants et imaginent une solution immobilière innovante pour se quitter sans s’en éloigner : vivre dans deux appartements aux entrées distinctes, reliées entre eux par la chambre des enfants.

Philippe Rebbot et Romane Bohringer se sont aimés et ne s’aiment plus. Les deux acteurs ont vécu ensemble pendant dix ans et ont fait deux enfants, Rose et Raoul. Mais le désamour est venu et la séparation semble inéluctable. Mais les deux parents n’arrivent pas à se séparer de leurs enfants et imaginent une solution immobilière innovante pour se quitter sans s’en éloigner : vivre dans deux appartements aux entrées distinctes, reliées entre eux par la chambre des enfants. L’homme derrière la légende. Neil Armstrong, on le sait, est le premier homme à avoir posé le pied sur la lune le 21 juillet 1969. First Man raconte son histoire.

L’homme derrière la légende. Neil Armstrong, on le sait, est le premier homme à avoir posé le pied sur la lune le 21 juillet 1969. First Man raconte son histoire.

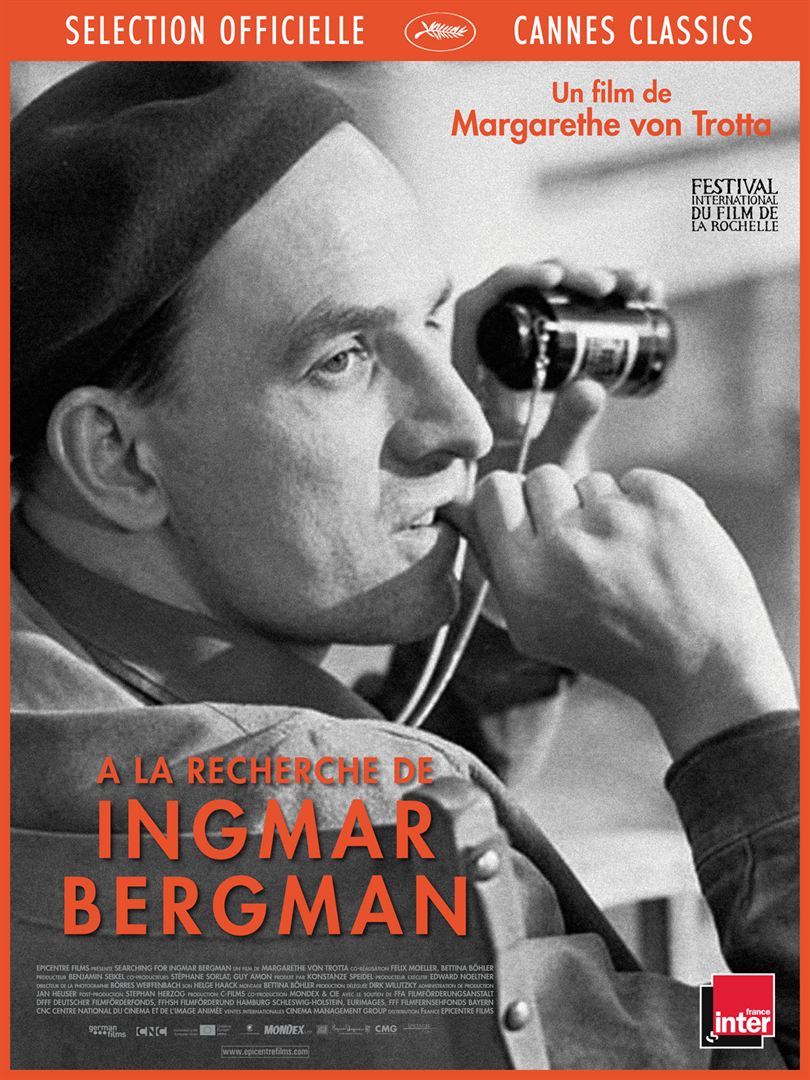

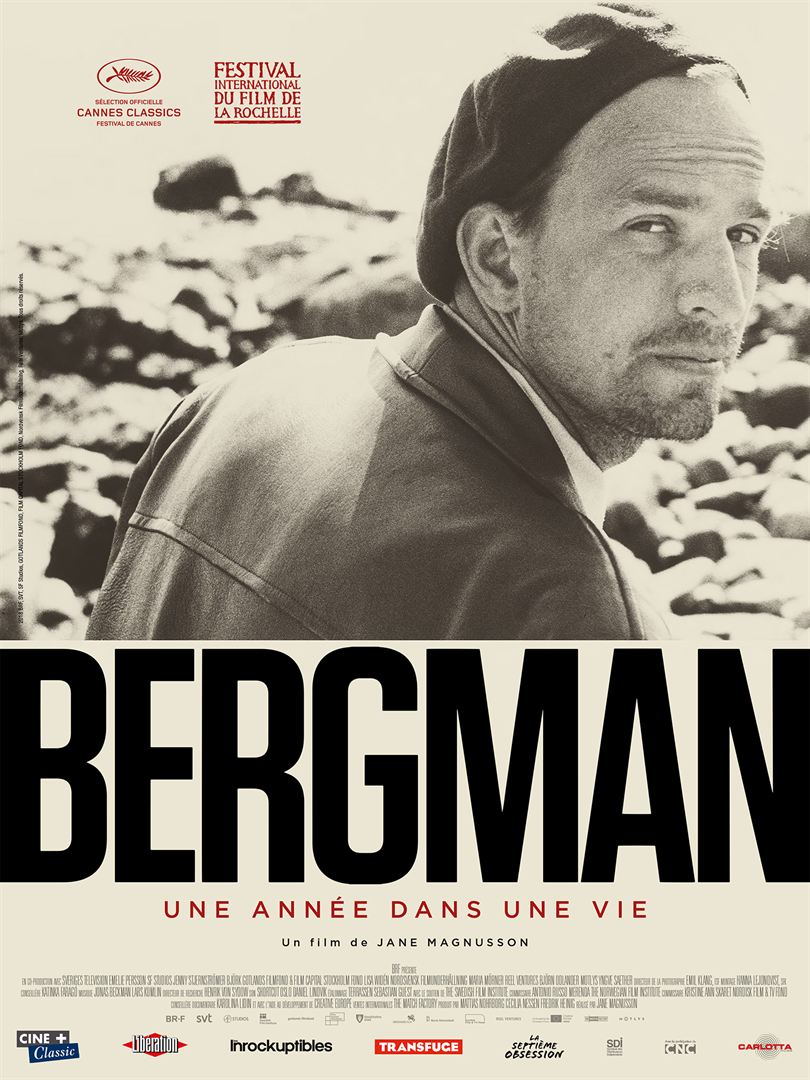

Ingmar Bergman aurait eu cent ans le 14 juillet 2018. À l’occasion du centenaire de sa naissance, deux documentaires sont sortis quasi-simultanément sur nos écrans.

Ingmar Bergman aurait eu cent ans le 14 juillet 2018. À l’occasion du centenaire de sa naissance, deux documentaires sont sortis quasi-simultanément sur nos écrans. Lena est une jeune et jolie collégienne. Elle vit au sein d’un foyer uni, même si elle a le sentiment que ses parents consacrent plus de temps à son frère handicapé qu’à elle. Elle a une meilleure amie avec laquelle elle échange des confidences.

Lena est une jeune et jolie collégienne. Elle vit au sein d’un foyer uni, même si elle a le sentiment que ses parents consacrent plus de temps à son frère handicapé qu’à elle. Elle a une meilleure amie avec laquelle elle échange des confidences. Le 11 juillet 1963, la quasi-totalité des dirigeants de l’ANC (African National Congress) sont arrêtés à Rivonia dans la banlieue de Johannesburg. Ils sont jugés entre octobre 1963 et juin 1964 devant la haute Cour du Transvaal à Pretoria. Pour les huit inculpés, accusés de conspirer contre la sûreté de l’État, et au premier chef pour leur leader Nelson Mandela, la condamnation à mort semble certaine.

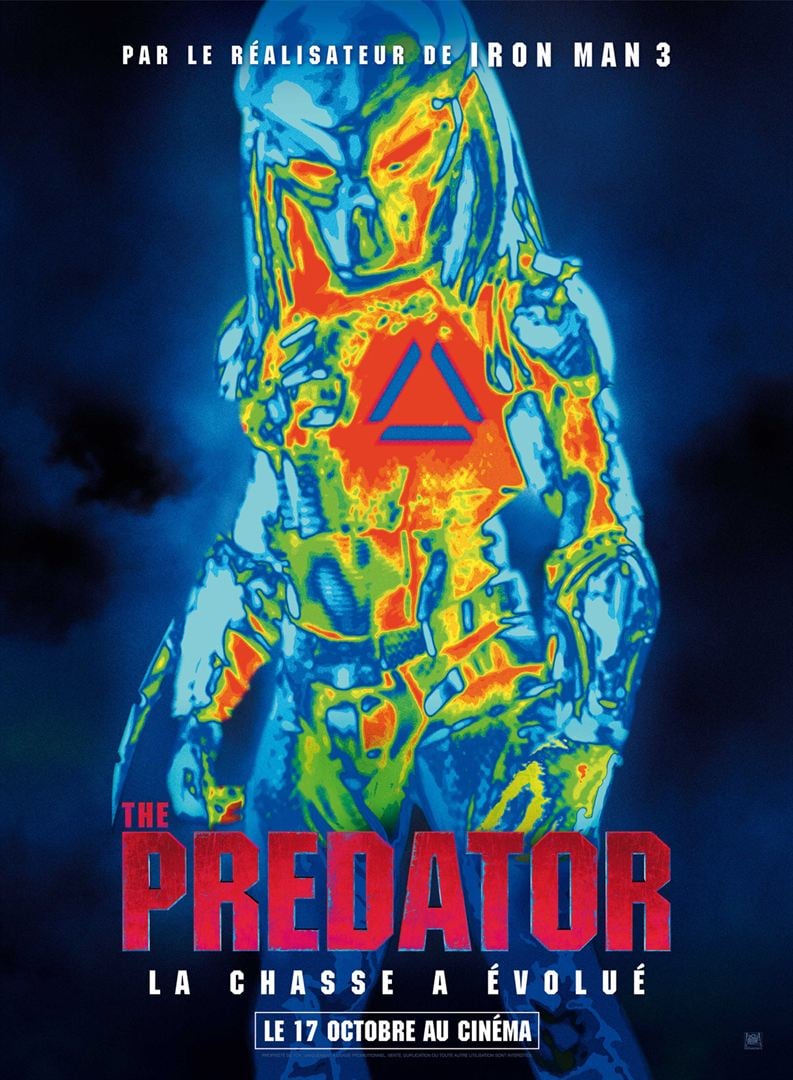

Le 11 juillet 1963, la quasi-totalité des dirigeants de l’ANC (African National Congress) sont arrêtés à Rivonia dans la banlieue de Johannesburg. Ils sont jugés entre octobre 1963 et juin 1964 devant la haute Cour du Transvaal à Pretoria. Pour les huit inculpés, accusés de conspirer contre la sûreté de l’État, et au premier chef pour leur leader Nelson Mandela, la condamnation à mort semble certaine. Les prédateurs sont de retour sur Terre. Venus d’une autre galaxie grâce à leur technologie de pointe, dotés d’une force prodigieuse et d’un instinct meurtrier, ils semblent n’avoir pour seul but que de faire de l’humanité leur proie.

Les prédateurs sont de retour sur Terre. Venus d’une autre galaxie grâce à leur technologie de pointe, dotés d’une force prodigieuse et d’un instinct meurtrier, ils semblent n’avoir pour seul but que de faire de l’humanité leur proie. J’ai grandi avec Lars Von Trier. Ses premiers pas au cinéma coïncident avec la naissance de ma cinéphilie. Je me souviens encore de Breaking The Waves, vu en 1996 lors de ce qui était à l’époque une des toutes premières séances du matin. J’étais tombé immédiatement amoureux d’Emily Watson et lui avais prédit le destin d’une star. Je me souviens de Les Idiots, de sa folle liberté, de son audace transgressive. Je me souviens de Dogville, de sa mise en scène épurée, de l’intelligence machiavélique de son scénario. Je me souviens, plus récemment de Melancholia, de ses premiers plans, d’une beauté plastique digne d’un tableau de maître, de la beauté catatonique de Kirsten Dunst.

J’ai grandi avec Lars Von Trier. Ses premiers pas au cinéma coïncident avec la naissance de ma cinéphilie. Je me souviens encore de Breaking The Waves, vu en 1996 lors de ce qui était à l’époque une des toutes premières séances du matin. J’étais tombé immédiatement amoureux d’Emily Watson et lui avais prédit le destin d’une star. Je me souviens de Les Idiots, de sa folle liberté, de son audace transgressive. Je me souviens de Dogville, de sa mise en scène épurée, de l’intelligence machiavélique de son scénario. Je me souviens, plus récemment de Melancholia, de ses premiers plans, d’une beauté plastique digne d’un tableau de maître, de la beauté catatonique de Kirsten Dunst. Lara a quinze ans et deux rêves : devenir danseuse de ballet et devenir une femme.

Lara a quinze ans et deux rêves : devenir danseuse de ballet et devenir une femme.