Le biopic est devenu depuis quelques années un genre à part entière. Les États-Unis ont lancé la mode en filmant la vie de Ray Charles, de Bob Dylan, de Johny Cash ou de Kurt Cobain ; la France a emboîté le pas.

Le biopic est devenu depuis quelques années un genre à part entière. Les États-Unis ont lancé la mode en filmant la vie de Ray Charles, de Bob Dylan, de Johny Cash ou de Kurt Cobain ; la France a emboîté le pas.

Le biopic musical est sans risque pour les producteurs, assurés d’attirer les fans de la star. Il est valorisant pour les acteurs qui espèrent y jouer le rôle de leur vie et décrocher le César/Oscar qui consacrera leur carrière. Il est enfin rassurant pour les scénaristes qui savent pouvoir reproduire ad nauseam un schéma bien rodé : la nostalgie de l’enfance, l’ascension vertigineuse, la consécration puis la chute avant l’éventuelle rédemption.

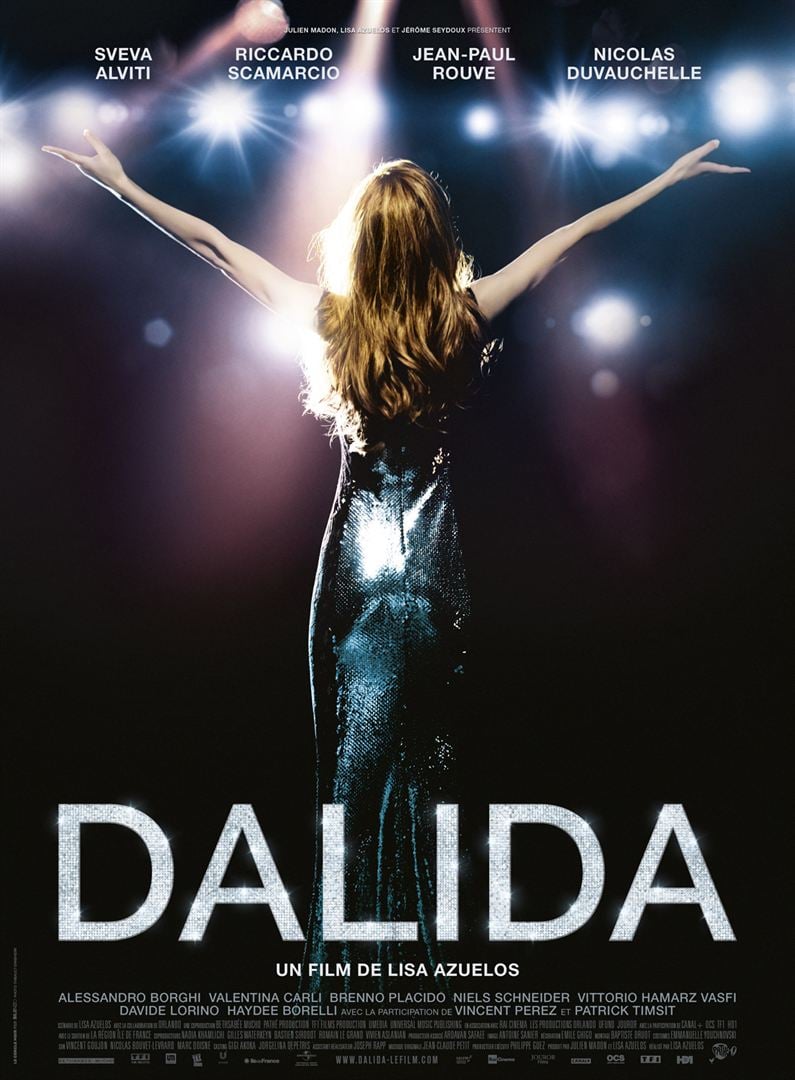

Depuis La Môme il n’est plus guère de rock star qui n’ait pas droit à son hagiographie. Après Cloclo, avant Mike Brant, c’est au tour de Dalida, la star italo-egypyienne à la voix de velours, aux lamés pailletés et au strabisme troublant. Iolanda Gigliotti (1933-1987) a vendu plus de cent millions de disques. Ses grands succès font partie de la culture populaire du vingtième siècle : Bambino, Gigi l’amoroso, Je suis malade, Laissez-moi danser, Mourir sur scène…

Lisa Azuelos, la sympathique réalisatrice de LOL, se colle à la tâche et fait honnêtement le job. La vie de Dalida, son lot d’amours malheureuses, ses hits, sont soigneusement filmés. Les quinze millions d’euros investis par Pathé n’ont pas été dépensés en vain. Et on aurait mauvaise grâce de blâmer les acteurs, de la top model italienne Sveva Alviti, aux seconds rôles français bien connus (Jean-Paul Rouve, Nicolas Duvauchelle, Patrick Timsit…).

Le problème, comme souvent dans les biopics, est que celui de Dalida remplit un cahier des charges avant de susciter une émotion. Il y a tant à faire. Raconter la vie d’une femme sur plus de cinquante ans – car la vie de Dalida traverse le siècle et ses modes. Évoquer sa vie privée – car Dalida avant d’être une star est aussi une femme. Écouter ses chansons – car Dalida n’était pas une femme comme les autres. N’en jetez plus ! La coupe est pleine.

Deux heures – les biopics sont souvent longs – ne sont pas de trop. Mais le temps manque pour aller au-delà. Et Dalida se réduit à la peopolisation de la vie amoureuse de la star et à une enfilade de clips en – mauvais – play back.

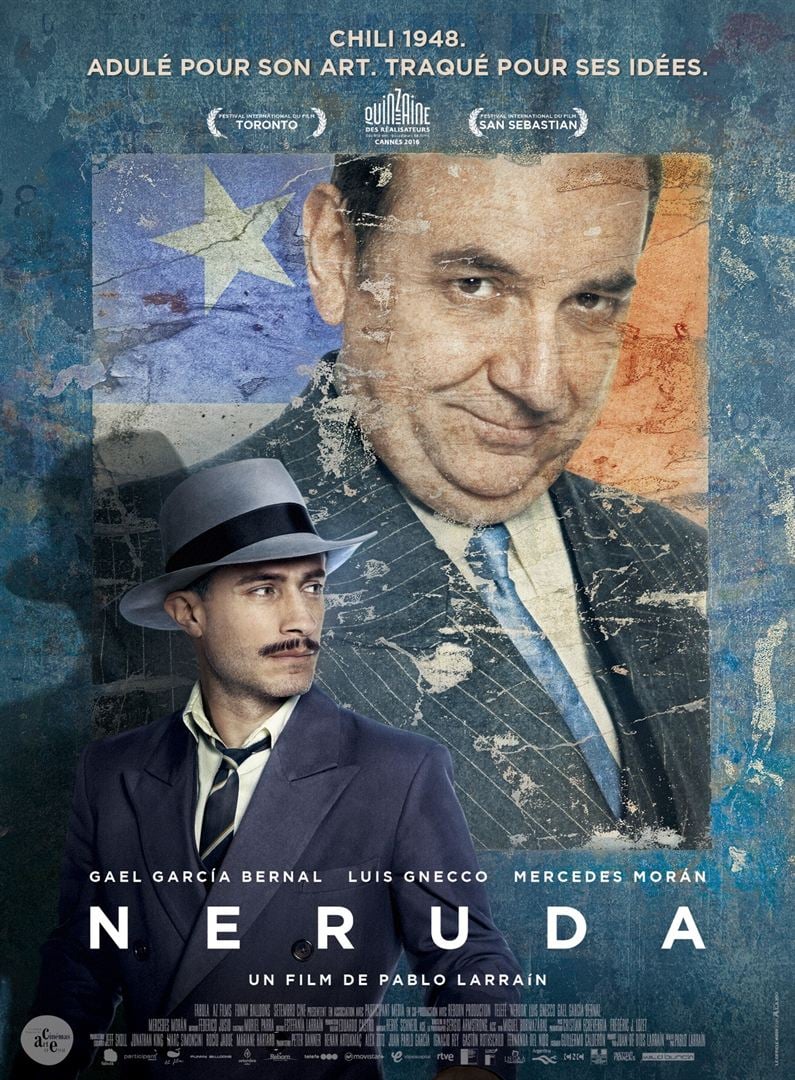

Évitent cet écueil les biopics qui choisissent plutôt que de (mal) embrasser toute une vie, d’en décrire un seul chapitre emblématique (comme The Queen, Hitchcock ou, si l’on en croit sa bande annonce, Jackie). Un choix radical et parfois téméraire – j’ai dit ici les réserves que m’inspirait par exemple Neruda – qui a sans doute effrayé les producteurs pusillanimes de Dalida.

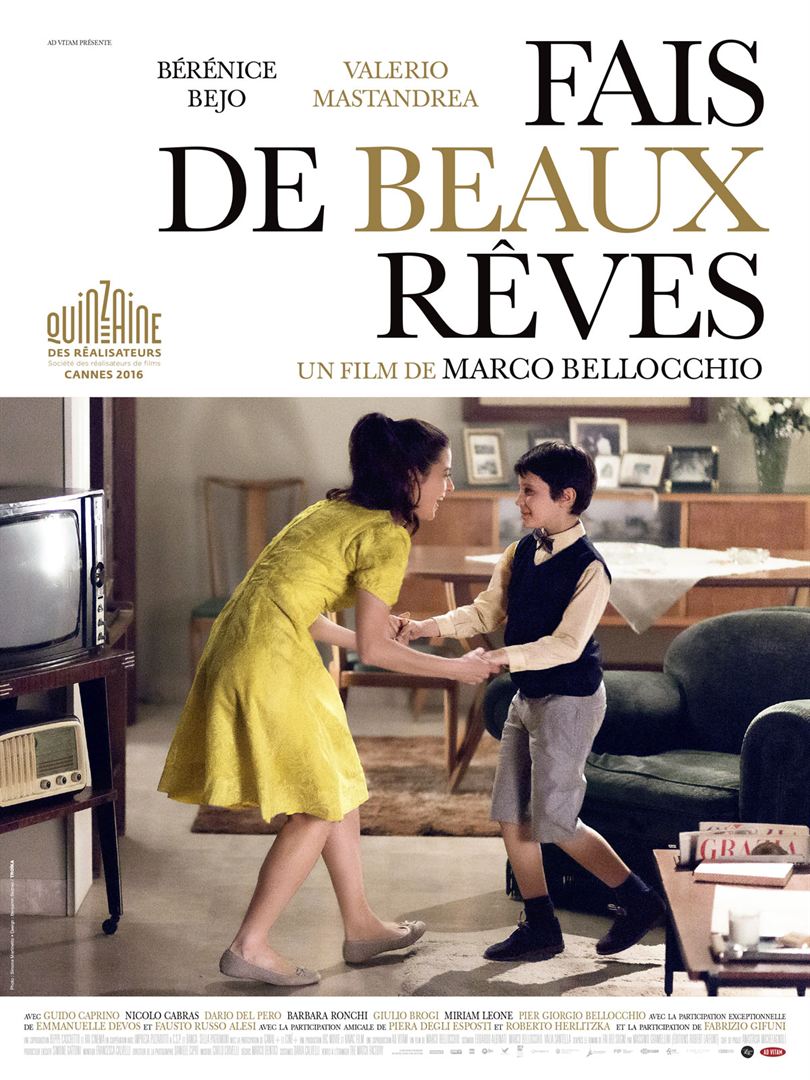

Massimo a neuf ans. Il vit avec sa mère une relation symbiotique brutalement interrompue par le mystérieux décès de celle-ci.

Massimo a neuf ans. Il vit avec sa mère une relation symbiotique brutalement interrompue par le mystérieux décès de celle-ci. Duval (François Cluzet) est au chômage depuis deux ans. Il récupère lentement d’un sévère burn out et soigne chez les AA son alcoolisme. Il est contacté par Clément (Denis Podalydès) qui lui confie un travail nimbé de mystère : il doit retranscrire des interceptions téléphoniques.

Duval (François Cluzet) est au chômage depuis deux ans. Il récupère lentement d’un sévère burn out et soigne chez les AA son alcoolisme. Il est contacté par Clément (Denis Podalydès) qui lui confie un travail nimbé de mystère : il doit retranscrire des interceptions téléphoniques. Toni a onze ans. Elle boxe dans la salle de son frère entourée de garçons plus âgés qu’elle. Elle rejoint parallèlement les Lionnes, un groupe de filles qui pratiquent dans une salle adjacente le drill, une variante musclée du hip hop.

Toni a onze ans. Elle boxe dans la salle de son frère entourée de garçons plus âgés qu’elle. Elle rejoint parallèlement les Lionnes, un groupe de filles qui pratiquent dans une salle adjacente le drill, une variante musclée du hip hop.

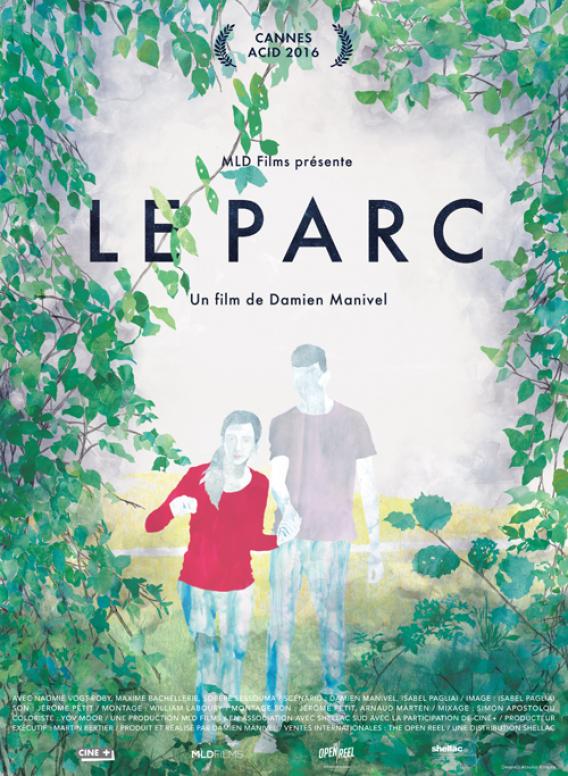

Naomie et Maxime se retrouvent dans un parc. D’où se connaissent-ils ? Sont-ils des amis de longue date ? Viennent-ils de se rencontrer via Internet ? Nous n’en saurons rien. Ils déambulent à travers le parc ensoleillé. Maxime parle de sa mère hypnothérapeute, de son père, ancien joueur professionnel de football, des « Cinq leçons sur la psychanalyse » de Freud. Elle évoque ses parents, professeurs d’EPS dans son lycée, et fait le poirier. Les mains se frôlent ; les corps se rapprochent ; les bouches s’embrassent. Maxime quitte Naomie. Puis la nuit tombe.

Naomie et Maxime se retrouvent dans un parc. D’où se connaissent-ils ? Sont-ils des amis de longue date ? Viennent-ils de se rencontrer via Internet ? Nous n’en saurons rien. Ils déambulent à travers le parc ensoleillé. Maxime parle de sa mère hypnothérapeute, de son père, ancien joueur professionnel de football, des « Cinq leçons sur la psychanalyse » de Freud. Elle évoque ses parents, professeurs d’EPS dans son lycée, et fait le poirier. Les mains se frôlent ; les corps se rapprochent ; les bouches s’embrassent. Maxime quitte Naomie. Puis la nuit tombe. Trois films en un.

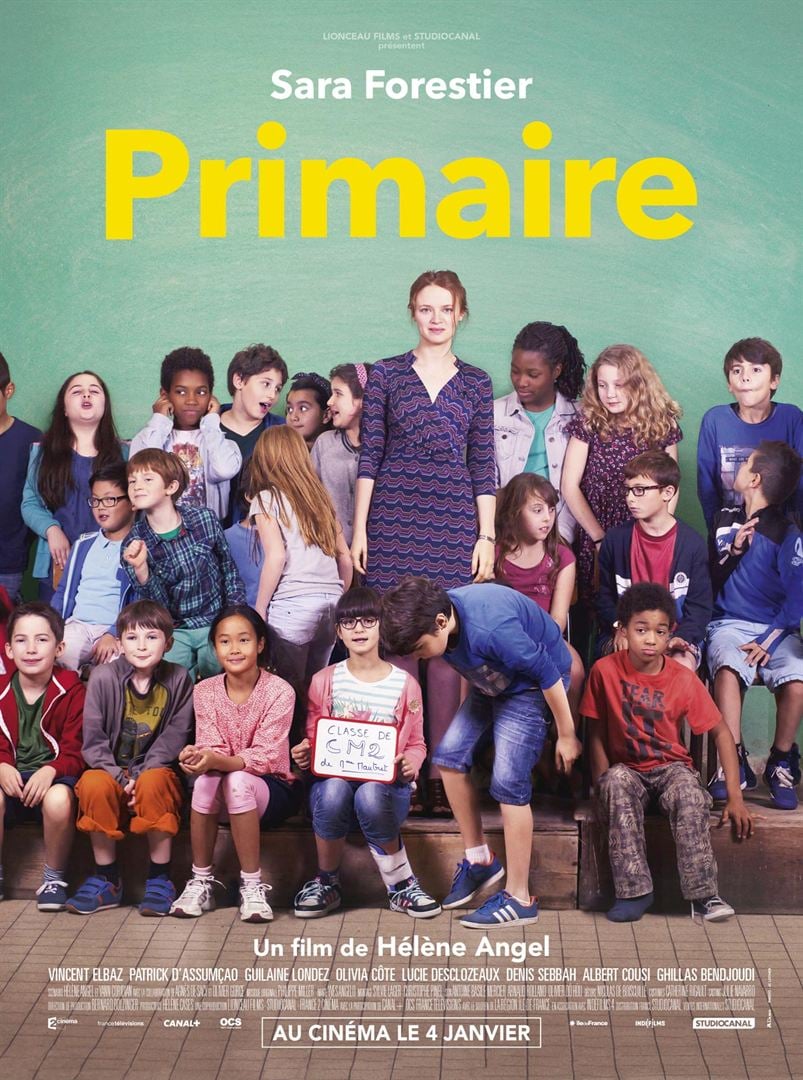

Trois films en un. Florence est enseignante en CM2. Elle se dévoue corps et âme à son travail. Tous ses élèves ont son attention : Tarah qui ne sait pas lire, Lamine qui sème la zizanie en classe, Charlie et son assistante de vie scolaire… Un matin arrive Sacha un enfant laissé sans surveillance par une mère « abandonnique ».

Florence est enseignante en CM2. Elle se dévoue corps et âme à son travail. Tous ses élèves ont son attention : Tarah qui ne sait pas lire, Lamine qui sème la zizanie en classe, Charlie et son assistante de vie scolaire… Un matin arrive Sacha un enfant laissé sans surveillance par une mère « abandonnique ». Meurtre dans un jardin anglais, Le ventre de l’architecte, ZOO : les films de Greenaway ont éduqué mon œil de cinéphile. Ils me fascinaient d’autant plus que je ne les comprenais pas, dépassé par les outrances baroques de ce peintre gargantuesque, plus soucieux de construire un plan que de raconter une histoire.

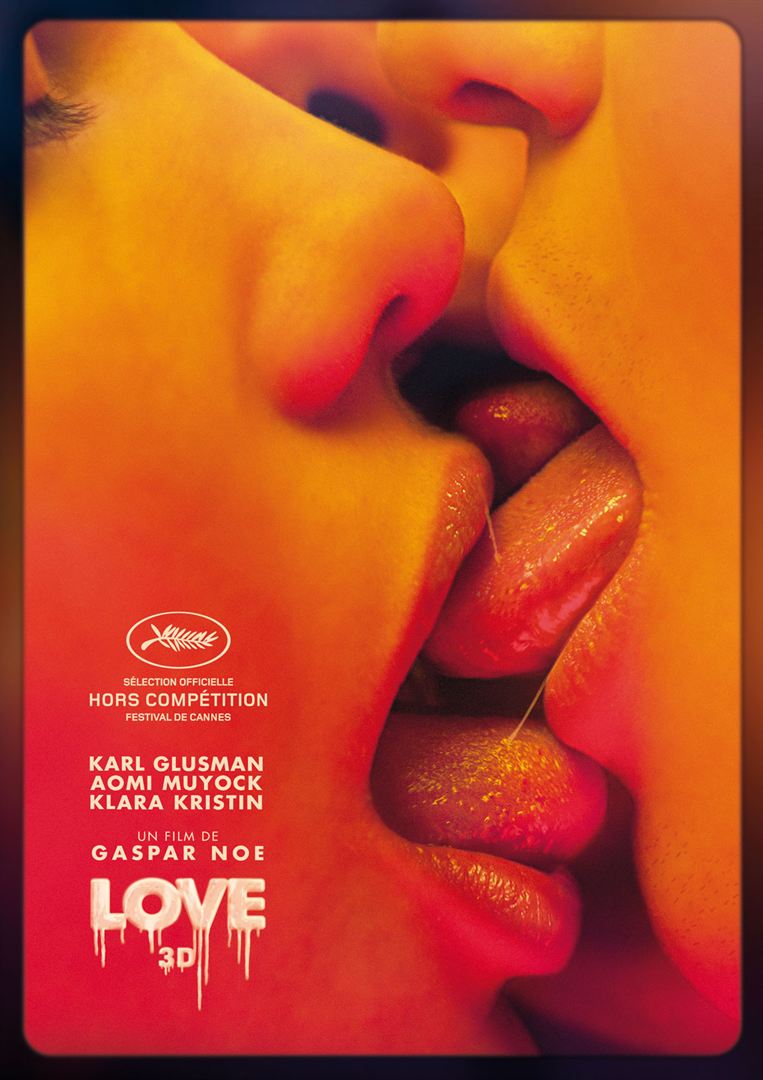

Meurtre dans un jardin anglais, Le ventre de l’architecte, ZOO : les films de Greenaway ont éduqué mon œil de cinéphile. Ils me fascinaient d’autant plus que je ne les comprenais pas, dépassé par les outrances baroques de ce peintre gargantuesque, plus soucieux de construire un plan que de raconter une histoire. Gaspar Noé : « Irréversible », « Enter the Void », « Love ».

Gaspar Noé : « Irréversible », « Enter the Void », « Love ».