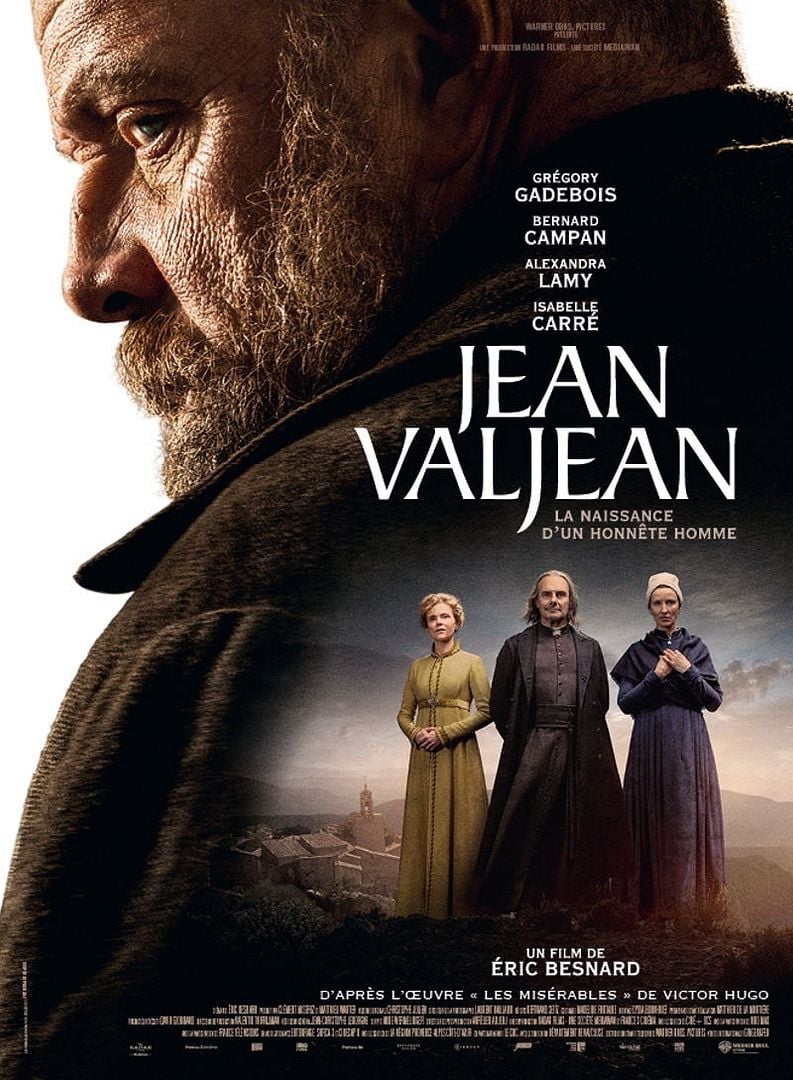

Jean Valjean est un personnage de roman. Mais le héros des Misérables fort de son incroyable célébrité est devenu plus que cela : quasiment une figure historique dont chaque épisode de la vie mouvementée fait partie de l’imaginaire populaire.

Le cinéma s’en est emparé. Les Misérables ont déjà fait l’objet d’une trentaine d’adaptations cinématographiques. Elles se nourrissent du mythe autant qu’elles le nourrissent : Jean Valjean a pour moi à tout jamais les traits de Lino Ventura depuis que j’ai vu le film en 1982 avec ma classe de cinquième en sortie scolaire dans un cinéma du centre-ville de Toulon aujourd’hui fermé où le hasard m’avait placé à côté de Nathalie Maria, la plus jolie fille de la classe.

Cette adaptation-ci nous vient sur les écrans une année avant celle à grand spectacle de Fred Cavayé avec Vincent Lindon en tête d’affiche. Son budget est cinq fois plus modeste, ses acteurs moins bankables, son ambition bien moindre. Il ne s’agit pas de raconter le roman-fleuve dans son ensemble mais de se focaliser sur un épisode de quelques dizaines de pages à peine : la rencontre du forçat, récemment libéré du bagne de Toulon après dix-neuf ans de captivité, et d’un « juste » – puisque tel est le titre du livre premier de la première partie qui est consacré à Mgr Myriel – qui le mènera sur le chemin de la rédemption en l’innocentant du vol de son argenterie que Valjean commet durant la nuit où l’évêque de Digne l’héberge et en lui offrant au surplus deux splendides chandeliers d’argent dont il ne se séparera jamais.

L’intention est louable. Le film est d’une grande fidélité au roman. Il donne donc autant de place sinon plus au saint homme qu’à l’ancien forçat (on oublie – et j’avais oublié – que c’est sur lui, et non sur Jean Valjean lequel n’apparaît qu’au livre deuxième soixante pages plus tard, que s’ouvre Les Misérables). Il s’autorise quelques flashbacks, semblables d’ailleurs à ceux du livre, sur ce pain volé dans une boulangerie qui causa la déportation de Valjean, sur le bagne de Toulon (où on reconnaît parmi ses compagnons de chaine Albert Dupontel et Dominique Pinon).

Le problème de Jean Valjean est son pesant académisme. Tout y est surligné, par la musique, par des mouvements de caméra qui filment dans le Vaucluse, depuis les hauteurs du Lubéron, une action censée se dérouler une encablure plus loin dans les Préalpes de Digne. Grégory Gadebois fait, comme toujours, le job. Son physique le sert. Il fait un Jean Valjean parfait, massif, bourru, avare de mots. Bernard Campan en revanche détonne. Il a l’air trop jeune pour interpréter le vieil évêque âgé de soixante-quinze ans nous dit Hugo à la deuxième phrase des Misérables. Pour moi, Myriel aura à jamais les traits bénévolents de Louis Seigner, cet immense acteur né en 1903 qui interprétait là avec Lino Ventura et sous la direction de Robert Hossein son tout dernier rôle.

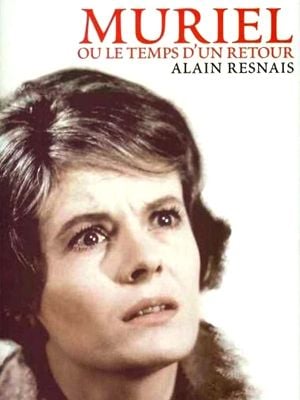

À Boulogne-sur-mer à l’automne 1962, une veuve, antiquaire de profession, Hélène Aughain (Delphine Seyrig), la quarantaine, s’apprête à retrouver Alphonse Noyard (Jean-Pierre Kérien), un homme qu’elle a failli épouser vingt ans plus tôt. L’homme, élégant et séducteur, arrive à la gare de Boulogne avec Françoise (Nita Klein) une actrice débutante qu’il présente comme sa nièce. Il prétend avoir tenu un établissement en Algérie. Hélène partage son appartement avec son beau-fils, Bernard Aughain (Jean-Baptiste Thierée) qui vient d’achever son service militaire en Algérie et en est revenu avec des pulsions suicidaires.

À Boulogne-sur-mer à l’automne 1962, une veuve, antiquaire de profession, Hélène Aughain (Delphine Seyrig), la quarantaine, s’apprête à retrouver Alphonse Noyard (Jean-Pierre Kérien), un homme qu’elle a failli épouser vingt ans plus tôt. L’homme, élégant et séducteur, arrive à la gare de Boulogne avec Françoise (Nita Klein) une actrice débutante qu’il présente comme sa nièce. Il prétend avoir tenu un établissement en Algérie. Hélène partage son appartement avec son beau-fils, Bernard Aughain (Jean-Baptiste Thierée) qui vient d’achever son service militaire en Algérie et en est revenu avec des pulsions suicidaires.

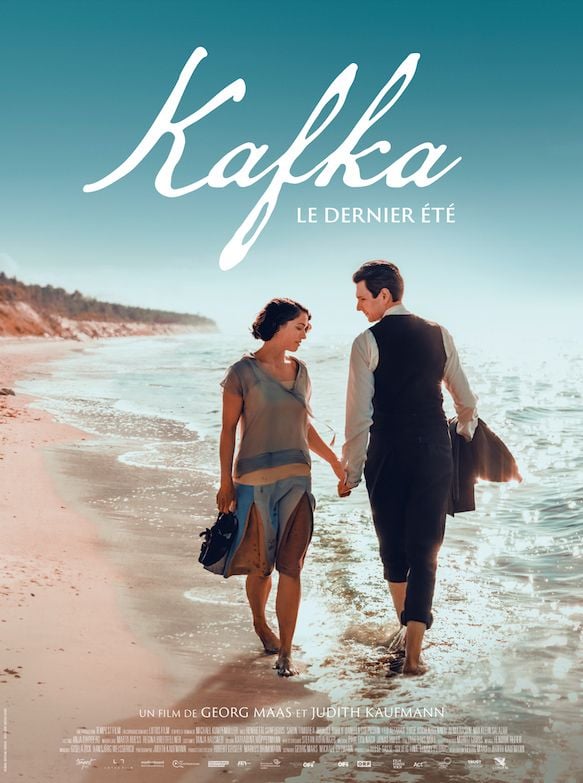

Durant l’été 1923, Franz Kafka rencontre sur les bords de la mer Baltique Dora Diamant, une jeune institutrice, issue d’une famille juive polonaise orthodoxe. C’est auprès d’elle, alors que sa santé décline et que sa famille lui refuse l’argent qui lui permettrait de se soigner de la tuberculose qui le tuera, qu’il passera la dernière année de sa vie.

Durant l’été 1923, Franz Kafka rencontre sur les bords de la mer Baltique Dora Diamant, une jeune institutrice, issue d’une famille juive polonaise orthodoxe. C’est auprès d’elle, alors que sa santé décline et que sa famille lui refuse l’argent qui lui permettrait de se soigner de la tuberculose qui le tuera, qu’il passera la dernière année de sa vie.