War Pony est le portrait croisé de deux Indiens lakota qui vivent dans la réserve de Pine Ridge au Dakota du Sud. La casquette vissée sur la tête, Bill, la vingtaine, vit aux crochets de sa grand-mère sans guère s’occuper de son fils. Il vit de petits trafics minables et s’est mis en tête d’élever des caniches de race avant de trouver à s’employer chez un riche Blanc. Matho, douze ans à peine, est laissé à lui-même après la mort brutale de son père. Il va trouver refuge dans une curieuse maison dont la propriétaire offre un toit à des orphelins comme lui en les employant comme dealers.

War Pony est le portrait croisé de deux Indiens lakota qui vivent dans la réserve de Pine Ridge au Dakota du Sud. La casquette vissée sur la tête, Bill, la vingtaine, vit aux crochets de sa grand-mère sans guère s’occuper de son fils. Il vit de petits trafics minables et s’est mis en tête d’élever des caniches de race avant de trouver à s’employer chez un riche Blanc. Matho, douze ans à peine, est laissé à lui-même après la mort brutale de son père. Il va trouver refuge dans une curieuse maison dont la propriétaire offre un toit à des orphelins comme lui en les employant comme dealers.

War Pony est né d’une rencontre, celle de l’actrice Riley Keough – la petite-fille du King Elvis Presley – avec deux chefs Indiens lakota lors du tournage de American Honey d’Andrea Arnold en 2015, un film que je n’avais pas aimé malgré ses excellentes critiques. À partir de leurs récits de vie et de ceux d’autres membres de la communauté, Riley Keough a écrit un scénario aidée de Gina Gammell qui co-réalise avec elle War Pony. Le résultat s’en ressent qui se situe à égale distance du documentaire et de la fiction.

War Pony est une ethnofiction qui n’évite pas parfois le misérabilisme. Rien n’est épargné à nos jeunes héros qui vont d’une avanie à l’autre sans espoir de rémission.

Le film, qui dure près de deux heures, a un rythme lent auquel on aurait tort de reprocher la langueur. Car ce rythme est emblématique de vies engluées dans un morne ennui. Autre reproche qu’on pourrait ou pas lui adresser : celui de l’entrelacement de ces deux récits, sous la forme d’un film choral à deux voix (pourquoi deux ? et pas trois ? ou quatre ?) mais dont je dis et je redis qu’il s’agit d’un procédé diablement efficace pour rythmer un scénario et en enrichir l’horizon.

Dernier reproche dont là encore, sitôt formulé, j’interroge la pertinence : War Pony a le défaut (rédhibitoire ?) d’arriver après les films de Chloé Zhang Les chansons que mes frères m’ont apprises (2015) et The Rider (2017) qui se déroulaient exactement au même endroit. J’ai du mal à dire lequel de The Rider et de War Pony est le meilleur film (je les classe ex aequo avec deux étoiles chacun) ; mais celui-ci a le défaut d’arriver après celui-là et ne plus posséder l’originalité de son prédécesseur.

Lizzie (Michelle Williams), la petite quarantaine, n’arrive pas à mettre la dernière main aux céramiques qu’elle doit exposer dans quelques jours à peine. Tout conspire à la déconcentrer de sa tâche : son travail administratif dans l’école d’art que dirige sa mère, son vieux père, son frère psychotique, la maison qu’elle loue dont la propriétaire refuse de remplacer la chaudière hors d’âge, jusqu’au pigeon que son chat a laissé pour mort et que Lizzie se voit contrainte de soigner….

Lizzie (Michelle Williams), la petite quarantaine, n’arrive pas à mettre la dernière main aux céramiques qu’elle doit exposer dans quelques jours à peine. Tout conspire à la déconcentrer de sa tâche : son travail administratif dans l’école d’art que dirige sa mère, son vieux père, son frère psychotique, la maison qu’elle loue dont la propriétaire refuse de remplacer la chaudière hors d’âge, jusqu’au pigeon que son chat a laissé pour mort et que Lizzie se voit contrainte de soigner…. Mario mène une vie d’ermite, centrée sur son travail aux Objets trouvés de la ville de Madrid. Un jour on lui ramène une valise rouge abandonnée au fond d’un fleuve. En examinant son contenu, il y découvre les ossements d’un nouveau-né. Face à l’inertie de la police, il décide de mener seul l’enquête.

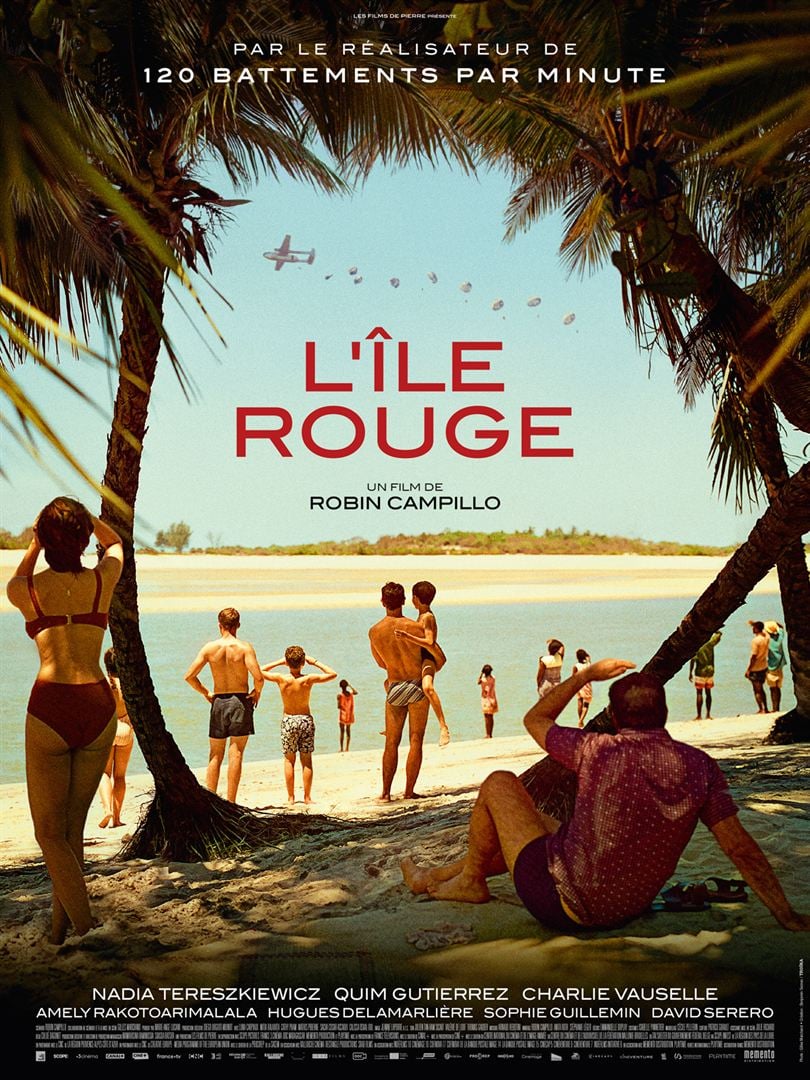

Mario mène une vie d’ermite, centrée sur son travail aux Objets trouvés de la ville de Madrid. Un jour on lui ramène une valise rouge abandonnée au fond d’un fleuve. En examinant son contenu, il y découvre les ossements d’un nouveau-né. Face à l’inertie de la police, il décide de mener seul l’enquête. Nous sommes en 1972. Le petit Thomas a huit ans. Il est le troisième fils de Robert (Quim Gutierrez) et Colette (Nadia Tereszkiewicz), un couple de Français expatriés à Madagascar où Robert, sous-officier dans l’armée de l’air, a été muté sur la base 181 tandis que Colette, femme au foyer, assure la charge du ménage. Thomas est un enfant timide qui n’aime rien tant que de lire les aventures de Fantomette. Il observe sans toujours les comprendre les adultes qui l’entourent.

Nous sommes en 1972. Le petit Thomas a huit ans. Il est le troisième fils de Robert (Quim Gutierrez) et Colette (Nadia Tereszkiewicz), un couple de Français expatriés à Madagascar où Robert, sous-officier dans l’armée de l’air, a été muté sur la base 181 tandis que Colette, femme au foyer, assure la charge du ménage. Thomas est un enfant timide qui n’aime rien tant que de lire les aventures de Fantomette. Il observe sans toujours les comprendre les adultes qui l’entourent. Ewald, la quarantaine bien entamée, a quitté l’Autriche, où son vieux père se meurt dans un EHPAD, pour la Roumanie. Il décide de rompre avec la barmaid locale qui partageait sa vie pour prendre un nouveau départ. Dans un village perdu de l’arrière pays, il réhabilite une ancienne école pour en faire un centre d’accueil pour les jeunes du village dénommé « Sparta ». Une dizaine de gamins y passent leurs journées. Mais bientôt, leurs parents s’inquiètent du comportement d’Ewald et lui demandent des comptes.

Ewald, la quarantaine bien entamée, a quitté l’Autriche, où son vieux père se meurt dans un EHPAD, pour la Roumanie. Il décide de rompre avec la barmaid locale qui partageait sa vie pour prendre un nouveau départ. Dans un village perdu de l’arrière pays, il réhabilite une ancienne école pour en faire un centre d’accueil pour les jeunes du village dénommé « Sparta ». Une dizaine de gamins y passent leurs journées. Mais bientôt, leurs parents s’inquiètent du comportement d’Ewald et lui demandent des comptes. Noémie est une jeune adolescente québécoise. Élevée en foyer, elle brûle de retourner vivre chez sa mère. Frustrée de se le voir une fois encore interdire, elle fugue et rejoint Léa, une ancienne pensionnaire de son foyer, qui vit désormais à Montréal. Le copain de Lea la force à se prostituer. Sous l’emprise de Zach, le nouveau copain qu’elle se fait dans les jours qui suivent son installation à Montréal, Noémie va bientôt devoir suivre le même chemin.

Noémie est une jeune adolescente québécoise. Élevée en foyer, elle brûle de retourner vivre chez sa mère. Frustrée de se le voir une fois encore interdire, elle fugue et rejoint Léa, une ancienne pensionnaire de son foyer, qui vit désormais à Montréal. Le copain de Lea la force à se prostituer. Sous l’emprise de Zach, le nouveau copain qu’elle se fait dans les jours qui suivent son installation à Montréal, Noémie va bientôt devoir suivre le même chemin. Un soldat caparaçonné dans un uniforme qui semble tout droit sorti de la Première Guerre mondiale plonge dans les entrailles de la Terre où il croise une série de monstres terrifiants.

Un soldat caparaçonné dans un uniforme qui semble tout droit sorti de la Première Guerre mondiale plonge dans les entrailles de la Terre où il croise une série de monstres terrifiants. À quatre-vingt-dix ans passés, Alain Cavalier a toujours bon pied bon œil. Il nous livre, selon la méthode qui est devenue la sienne depuis déjà quarante ans, filmant lui-même derrière son Caméscope, des « personnes » plutôt que des « personnages », le portrait de trois de ses amis : Boris Bergman, le parolier d’Alain Bashung avec lequel Cavalier a failli réaliser un film en 1987 qui ne s’est jamais tourné, Maurice Bernart, le producteur de Thérèse, le film à succès d’Alain Cavalier en 1986, et Thierry Labelle, coursier qui embrassa brièvement le métier d’acteur pour tourner dans Libera me en 1993.

À quatre-vingt-dix ans passés, Alain Cavalier a toujours bon pied bon œil. Il nous livre, selon la méthode qui est devenue la sienne depuis déjà quarante ans, filmant lui-même derrière son Caméscope, des « personnes » plutôt que des « personnages », le portrait de trois de ses amis : Boris Bergman, le parolier d’Alain Bashung avec lequel Cavalier a failli réaliser un film en 1987 qui ne s’est jamais tourné, Maurice Bernart, le producteur de Thérèse, le film à succès d’Alain Cavalier en 1986, et Thierry Labelle, coursier qui embrassa brièvement le métier d’acteur pour tourner dans Libera me en 1993. Tristan (Niels Schneider), directeur de campagne d’une candidate de gauche aux élections législatives, reçoit un courrier anonyme contenant un test de grossesse positif. Alors que son père se meurt dans un EHPAD, Tristan va chercher à identifier l’auteur de ce courrier, aidé de Fanny (Ariane Labed), sa colocatrice. Elle va les mener sur les traces de Pablo (Souheila Yacoub), une amie perdue de vue qui vit désormais dans une communauté écologiste en Bretagne.

Tristan (Niels Schneider), directeur de campagne d’une candidate de gauche aux élections législatives, reçoit un courrier anonyme contenant un test de grossesse positif. Alors que son père se meurt dans un EHPAD, Tristan va chercher à identifier l’auteur de ce courrier, aidé de Fanny (Ariane Labed), sa colocatrice. Elle va les mener sur les traces de Pablo (Souheila Yacoub), une amie perdue de vue qui vit désormais dans une communauté écologiste en Bretagne. Pendant l’été 1963, alors qu’il travaille aux repérages de

Pendant l’été 1963, alors qu’il travaille aux repérages de