Le Bal des actrices est un documenteur, un faux documentaire, où Maïwenn se met en scène, caméra au poing, en train de filmer ses consœurs.

Le Bal des actrices est un documenteur, un faux documentaire, où Maïwenn se met en scène, caméra au poing, en train de filmer ses consœurs.

L’entreprise semble au départ anodine. On s’attend à une galerie de portraits hauts en couleurs d’actrices françaises dont on nous révélerait, façon Gala ou Voici, quelques pans de la vie privée. Mais, bien vite, le projet diablement malin et dangereux de Maïwenn se révèle pour ce qu’il est : les actrices du casting joueront moins leur propre rôle qu’une parodie paroxystique d’elle-même : Karin Viard rêve d’une carrière à Hollywood mais ne sait pas parler anglais, Mélanie Doutey va adopter un orphelin en Inde, Romane Bohringer est has been, Marina Foïs se fait botoxer, etc. On y reconnaît Karine Rocher et on se prend à regretter de ne pas l’avoir vue plus souvent depuis quinze ans jusqu’à Madame Claude.

Le jeu de massacres est jubilatoire. Personne n’y échappe, pas même Maïwenn elle-même qui se met en scène dans le couple qu’elle forme (et que d’ailleurs elle formera ensuite dans la vraie vie) avec Joey Starr qu’on n’aurait jamais imaginé aussi juste (son interprétation lui vaudra le César du meilleur second rôle masculin). Elle pousse la provocation jusqu’à imaginer le fiasco de son documentaire et la rébellion de ses actrices.

Le Bal des actrices était le deuxième film de Maïwenn après Pardonnez-moi, un documentaire qui utilisait les mêmes procédés partiellement autobiographiques. Dix ans plus tard, elle tourne ADN, qui reproduit avec autant de succès les mêmes codes. Entretemps elle aura réalisé Polisse et Mon roi. Autant de succès critiques et publics qui démontrent, si besoin en était que la grande gigue un peu fofolle, volontiers excessive, cache en fait une réalisatrice hors pair capable de toutes les transgressions.

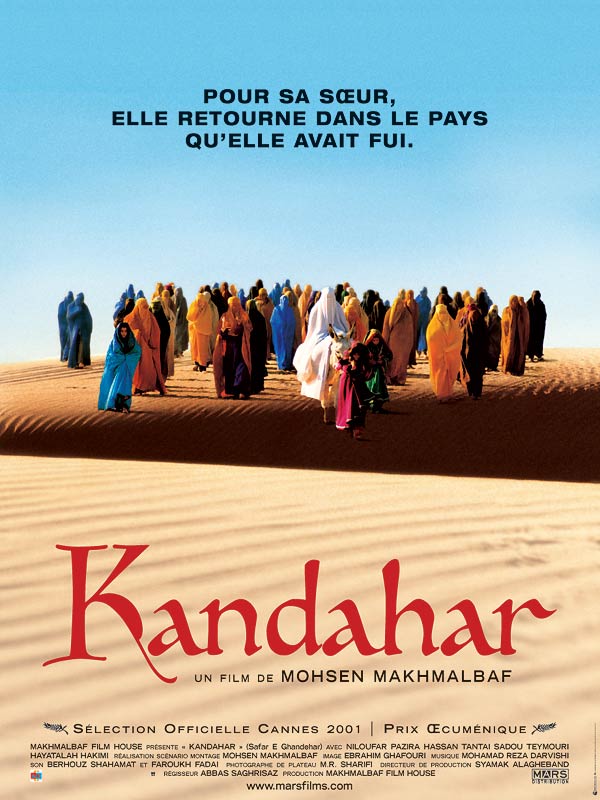

Nafas s’est enfuie d’Afghanistan quelques années plus tôt pour se réfugier au Canada. Elle a laissé derrière elle dans sa fuite sa sœur, qui a perdu ses jambes dans l’explosion d’une mine et qui vient de lui adresser un appel à l’aide. Nafas décide de retourner à Kandahar lui porter secours. Elle franchit la frontière afghane clandestinement, cachée derrière une burqa, en se faisant passer pour la quatrième épouse d’un vieux réfugié. Sur son chemin semé d’embûches, Nafas fera bien des rencontres.

Nafas s’est enfuie d’Afghanistan quelques années plus tôt pour se réfugier au Canada. Elle a laissé derrière elle dans sa fuite sa sœur, qui a perdu ses jambes dans l’explosion d’une mine et qui vient de lui adresser un appel à l’aide. Nafas décide de retourner à Kandahar lui porter secours. Elle franchit la frontière afghane clandestinement, cachée derrière une burqa, en se faisant passer pour la quatrième épouse d’un vieux réfugié. Sur son chemin semé d’embûches, Nafas fera bien des rencontres. Un homme, qui vient de se mutiler avec une barre en fer, est renversé par une voiture.

Un homme, qui vient de se mutiler avec une barre en fer, est renversé par une voiture. Glenn Gould (1932-1982) est un pianiste génial qui a marqué le vingtième siècle, notamment par ses interprétations de Bach. Sans doute atteint du syndrome d’Asperger, il est resté célèbre pour ses tics et ses tocs. En 1964, au sommet de sa gloire, il avait décidé de renoncer à se produire en public pour se consacrer uniquement à des enregistrements radiographiques ou discographiques.

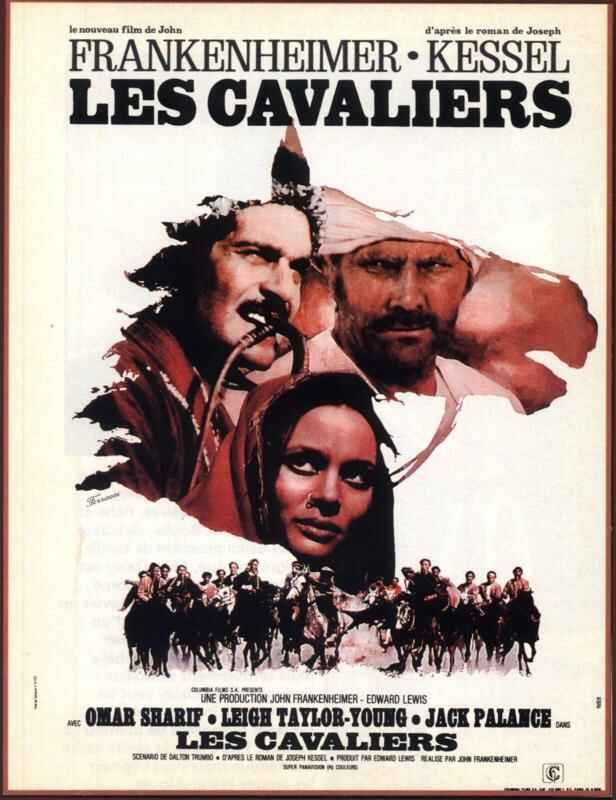

Glenn Gould (1932-1982) est un pianiste génial qui a marqué le vingtième siècle, notamment par ses interprétations de Bach. Sans doute atteint du syndrome d’Asperger, il est resté célèbre pour ses tics et ses tocs. En 1964, au sommet de sa gloire, il avait décidé de renoncer à se produire en public pour se consacrer uniquement à des enregistrements radiographiques ou discographiques. Ouroz (Omar Sharif) vit depuis toujours dans l’ombre envahissante de son père Toursène (Jack Palance), le chef des tchopendoz, ces fiers cavaliers afghans. Il voit enfin dans l’organisation d’un grand bouzkachi par le roi à Kaboul l’occasion de s’en émanciper. Chevauchant Jehol, le plus beau cheval de l’écurie de son père, il espère y triompher et en revenir avec une aura qui éclipsera enfin celle de son père.

Ouroz (Omar Sharif) vit depuis toujours dans l’ombre envahissante de son père Toursène (Jack Palance), le chef des tchopendoz, ces fiers cavaliers afghans. Il voit enfin dans l’organisation d’un grand bouzkachi par le roi à Kaboul l’occasion de s’en émanciper. Chevauchant Jehol, le plus beau cheval de l’écurie de son père, il espère y triompher et en revenir avec une aura qui éclipsera enfin celle de son père. Dans le Nigéria de l’indépendance, deux sœurs jumelles, élevées en Angleterre, issues de la haute bourgeoisie yoruba, connaissent des destins dramatiques. Onana (Thandie Newton) décide, contre l’avis de ses parents, de partager la vie d’Odenigbo (Chiwetel Ejiofor), un intellectuel marxisant tandis que Kainene (Anika Noni Rose), plus matérialiste, s’unit à Richard (Joseph Mawle), un écrivain britannique. La guerre du Biafra fera éclater leurs vies.

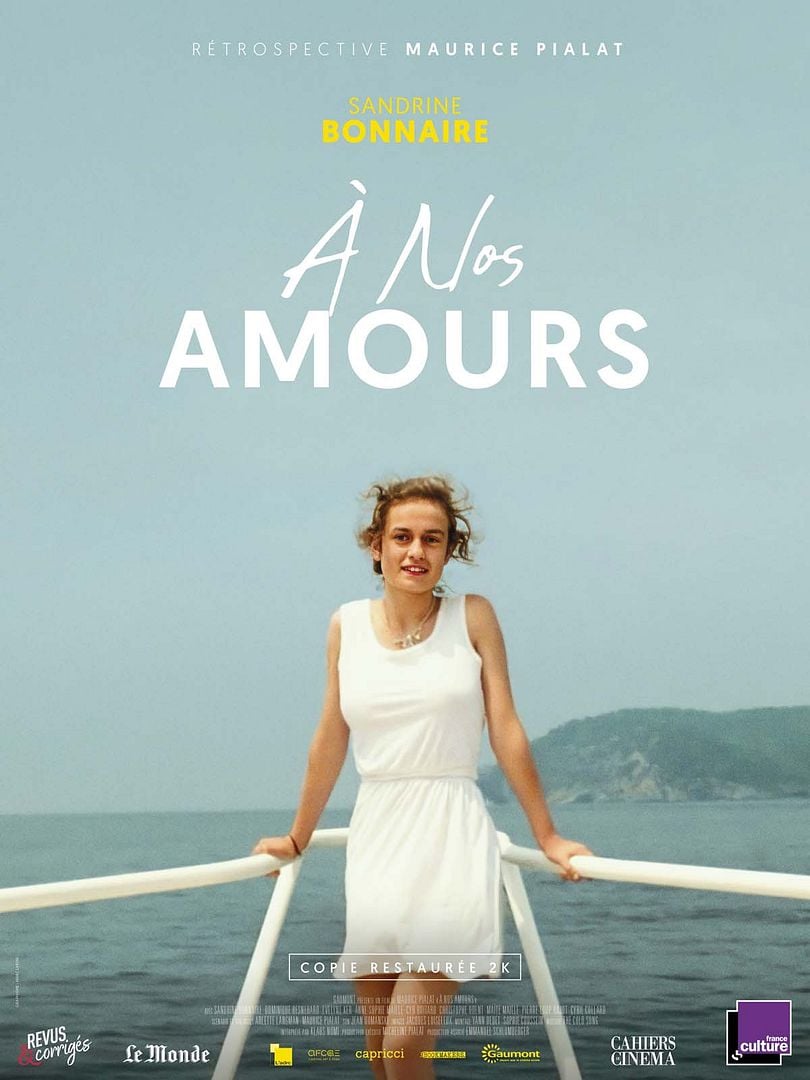

Dans le Nigéria de l’indépendance, deux sœurs jumelles, élevées en Angleterre, issues de la haute bourgeoisie yoruba, connaissent des destins dramatiques. Onana (Thandie Newton) décide, contre l’avis de ses parents, de partager la vie d’Odenigbo (Chiwetel Ejiofor), un intellectuel marxisant tandis que Kainene (Anika Noni Rose), plus matérialiste, s’unit à Richard (Joseph Mawle), un écrivain britannique. La guerre du Biafra fera éclater leurs vies. Suzanne (Sandrine Bonnaire) a seize ans et étouffe dans une famille toxique. En vacances dans le Var, elle repousse Luc, le garçon qui l’aime, pour se donner à un Américain de passage qui l’ignorera dès le lendemain. De retour à Paris, elle multiplie les flirts au grand dam de ses parents qui se déchirent à son sujet. Son père (Maurice Pialat himself) quitte bientôt le domicile conjugal, laissant la jeune Suzanne entre sa mère (Suzanne Ker), qui sombre lentement dans la folie, et son frère (Dominique Besnehard) qui entend la régenter. Suzanne finira par épouser Jean-Pierre (Cyril Collard) qu’elle n’aime pas avant de partir aux États-Unis avec Michel.

Suzanne (Sandrine Bonnaire) a seize ans et étouffe dans une famille toxique. En vacances dans le Var, elle repousse Luc, le garçon qui l’aime, pour se donner à un Américain de passage qui l’ignorera dès le lendemain. De retour à Paris, elle multiplie les flirts au grand dam de ses parents qui se déchirent à son sujet. Son père (Maurice Pialat himself) quitte bientôt le domicile conjugal, laissant la jeune Suzanne entre sa mère (Suzanne Ker), qui sombre lentement dans la folie, et son frère (Dominique Besnehard) qui entend la régenter. Suzanne finira par épouser Jean-Pierre (Cyril Collard) qu’elle n’aime pas avant de partir aux États-Unis avec Michel. Franck (Philippe Lacheau) végète dans un emploi subalterne aux éditions Schaudel où il rêve de publier sa première BD. Son patron (Gérard Jugnot) le recrute pour veiller sur son fils Rémy le temps d’une soirée qu’il doit passer hors de Paris avec son épouse (Clotilde Coureau).

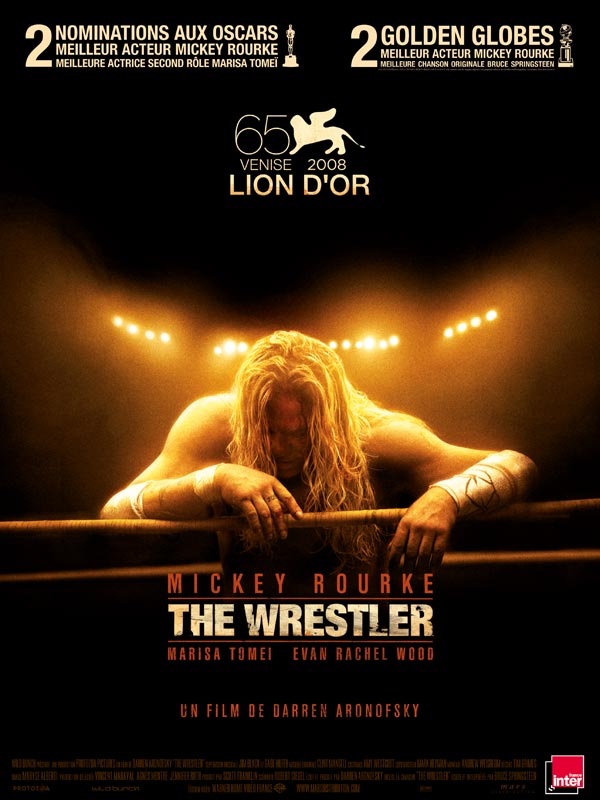

Franck (Philippe Lacheau) végète dans un emploi subalterne aux éditions Schaudel où il rêve de publier sa première BD. Son patron (Gérard Jugnot) le recrute pour veiller sur son fils Rémy le temps d’une soirée qu’il doit passer hors de Paris avec son épouse (Clotilde Coureau). Randy The Ram (le bélier) Robinson (Mickey Rourke) n’est plus que l’ombre de lui-même. Vingt ans plus tôt, c’était une star du ring. Aujourd’hui, c’est un homme usé. Chaque week-end, il donne des combats dans des salles de plus en plus minables et signe des autographes pour des fans toujours plus âgés et moins nombreux. Sans le sou, il vivote dans une caravane dont il paie le loyer en se faisant exploiter dans un supermarché par un contremaître sadique. Sa seule famille est Stéphanie, sa fille, aujourd’hui adulte, qui lui fait payer le manque d’attention qu’il lui a apporté quand elle était enfant. Sa seule amie est Cassidy (Marisa Tomei), une stripteaseuse à la vie presqu’aussi cabossée que la sienne.

Randy The Ram (le bélier) Robinson (Mickey Rourke) n’est plus que l’ombre de lui-même. Vingt ans plus tôt, c’était une star du ring. Aujourd’hui, c’est un homme usé. Chaque week-end, il donne des combats dans des salles de plus en plus minables et signe des autographes pour des fans toujours plus âgés et moins nombreux. Sans le sou, il vivote dans une caravane dont il paie le loyer en se faisant exploiter dans un supermarché par un contremaître sadique. Sa seule famille est Stéphanie, sa fille, aujourd’hui adulte, qui lui fait payer le manque d’attention qu’il lui a apporté quand elle était enfant. Sa seule amie est Cassidy (Marisa Tomei), une stripteaseuse à la vie presqu’aussi cabossée que la sienne. Carol White (Julianne Moore) mène la vie ennuyeuse d’une riche femme au foyer californienne : elle réaménage son intérieur en houspillant sa bonne mexicaine, elle prend des cours d’aérobic, elle déjeune de temps en temps avec sa meilleure amie en échangeant des ragots…. Sa santé se dégrade imperceptiblement – toux, saignement de nez, commotion… – sans que la médecine ne parvienne à identifier la cause de son mal. L’origine en est-elle psychosomatique ? ou Carol développe-t-elle une hypersensibilité à l’environnement de plus en plus toxique ?

Carol White (Julianne Moore) mène la vie ennuyeuse d’une riche femme au foyer californienne : elle réaménage son intérieur en houspillant sa bonne mexicaine, elle prend des cours d’aérobic, elle déjeune de temps en temps avec sa meilleure amie en échangeant des ragots…. Sa santé se dégrade imperceptiblement – toux, saignement de nez, commotion… – sans que la médecine ne parvienne à identifier la cause de son mal. L’origine en est-elle psychosomatique ? ou Carol développe-t-elle une hypersensibilité à l’environnement de plus en plus toxique ?