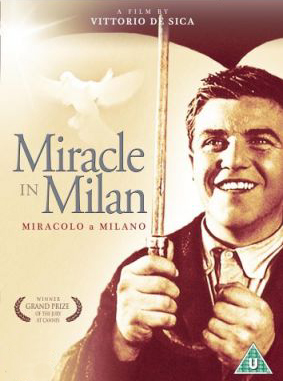

Toto a été recueilli à sa naissance par une vieille femme dont la mort le laisse bientôt seul au monde. Quelques années plus tard, à la sortie de l’orphelinat, Toto rejoint une troupe de clochards dans un bidonville. Sa bonne humeur et sa gentillesse y font merveille. Mais le pétrole découvert sur le terrain occupé par les vagabonds excite la cupidité des promoteurs qui décident de les en chasser. Ils ne devront leur salut qu’à une intervention miraculeuse.

Toto a été recueilli à sa naissance par une vieille femme dont la mort le laisse bientôt seul au monde. Quelques années plus tard, à la sortie de l’orphelinat, Toto rejoint une troupe de clochards dans un bidonville. Sa bonne humeur et sa gentillesse y font merveille. Mais le pétrole découvert sur le terrain occupé par les vagabonds excite la cupidité des promoteurs qui décident de les en chasser. Ils ne devront leur salut qu’à une intervention miraculeuse.

Vittorio De Sica vient de réaliser Le Voleur de bicyclette quand il décide de porter à l’écran un court roman de son complice Cesare Zavattini. Le message en est simple, qui imprègne à l’aube des Trente Glorieuses le cinéma de Capra (La vie est belle) à Kurosawa (L’Ange ivre) en passant par Chaplin ou Clair dont De Sica-Zavattini se réclament expressément : la bonté sauvera le monde.

Le temps de Miracle à Milan, De Sica fait des entorses au néo-réalisme italien dont Le Voleur de bicyclette avait fait de lui un des représentants les plus emblématiques avec Rossellini, Visconti et De Santis. Il y reviendra avec Umberto D. un an plus tard, souvent considéré comme son chef d’oeuvre le plus abouti.

Certes, Miracle à Milan a les pieds bien ancrés dans une réalité sociale. Le film se déroule dans le lumpenprolétariat milanais, parmi les habitants d’un bidonville. Mais De Sica ne fait pas oeuvre de sociologue, pas plus qu’il n’entend délivrer un message politique. De part, en part, de sa première scène à la toute dernière, Miracle à Milan s’inscrit résolument dans le genre de la fable poétique sinon surréaliste.

À sa sortie en Italie en février 1951, il est accueilli par une critique hostile qui reproche à De Sica son virage fantaisiste. Mais il tient sa revanche au Festival de Cannes qui lui décerne sa Palme d’or, coiffant Eve de Mankiewicz ou Los Olvidados de Buñuel.

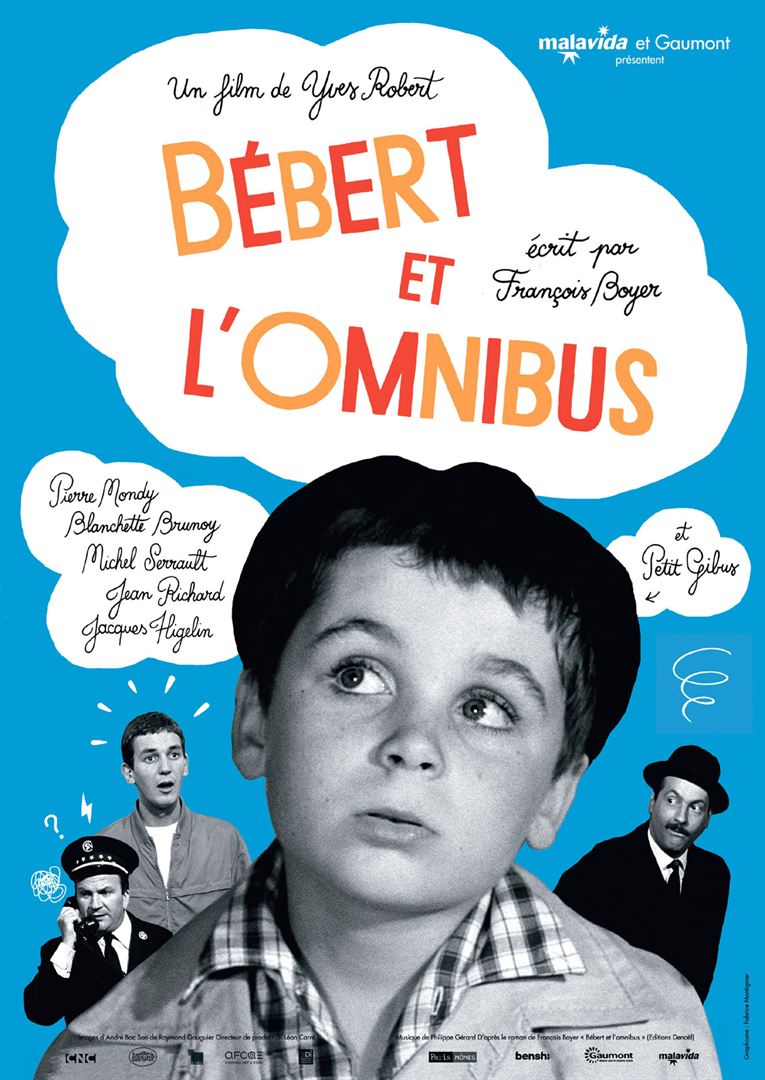

Le jeune Bébert et sa famille sont montés à Paris faire des achats à la Samaritaine où, comme chacun sait, on trouve de tout. Tandis que ses parents prennent le chemin du retour, le garçonnet, qui veut à tout prix qu’on lui offre des feux de Bengale, est confié à la garde de son grand frère, plus intéressé à draguer qu’à veiller à son cadet. Ils se perdent dans le train.

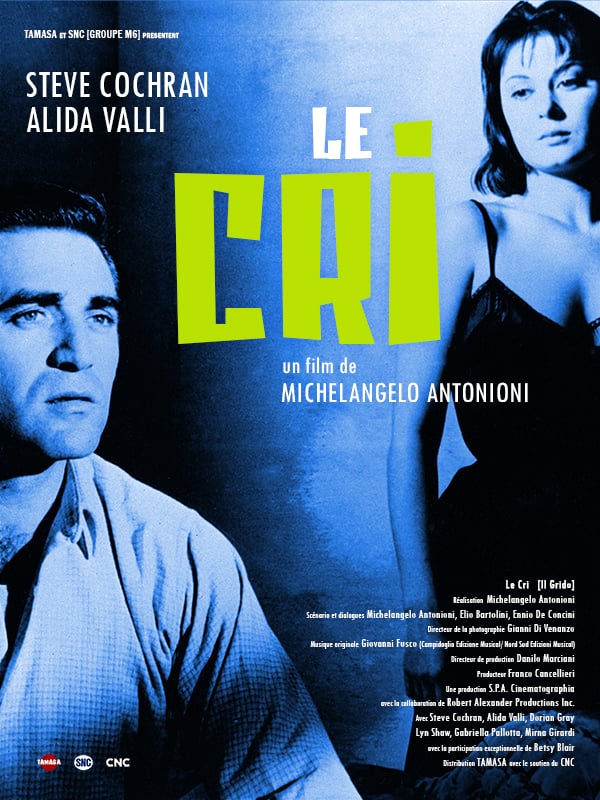

Le jeune Bébert et sa famille sont montés à Paris faire des achats à la Samaritaine où, comme chacun sait, on trouve de tout. Tandis que ses parents prennent le chemin du retour, le garçonnet, qui veut à tout prix qu’on lui offre des feux de Bengale, est confié à la garde de son grand frère, plus intéressé à draguer qu’à veiller à son cadet. Ils se perdent dans le train. Aldo (Steve Cochran) a élevé seul sa fille. Il travaille dans une usine du nord de l’Italie. Il vit avec Irma (Alda Valli) qui le quitte à la mort de son mari parti travailler en Australie. Désespéré, Aldo s’en va sur les routes avec son enfant. Pendant plusieurs mois, il sera hébergé par plusieurs femmes : Elvia, qui l’a toujours aimé, Virginia, qui tient une station-service avec son père alcoolique, Andreina… Puis, il revient sur ses pas retrouver Irma dont le souvenir l’obsède.

Aldo (Steve Cochran) a élevé seul sa fille. Il travaille dans une usine du nord de l’Italie. Il vit avec Irma (Alda Valli) qui le quitte à la mort de son mari parti travailler en Australie. Désespéré, Aldo s’en va sur les routes avec son enfant. Pendant plusieurs mois, il sera hébergé par plusieurs femmes : Elvia, qui l’a toujours aimé, Virginia, qui tient une station-service avec son père alcoolique, Andreina… Puis, il revient sur ses pas retrouver Irma dont le souvenir l’obsède. Pendant l’Occupation, un vieil homme et sa nièce doivent héberger à leur domicile un officier allemand. Ils ne peuvent faire barrage à cette décision qu’ils rejettent de toute leur âme. Mais ils manifestent leur réprobation en opposant à leur hôte pourtant exquis un silence obstiné.

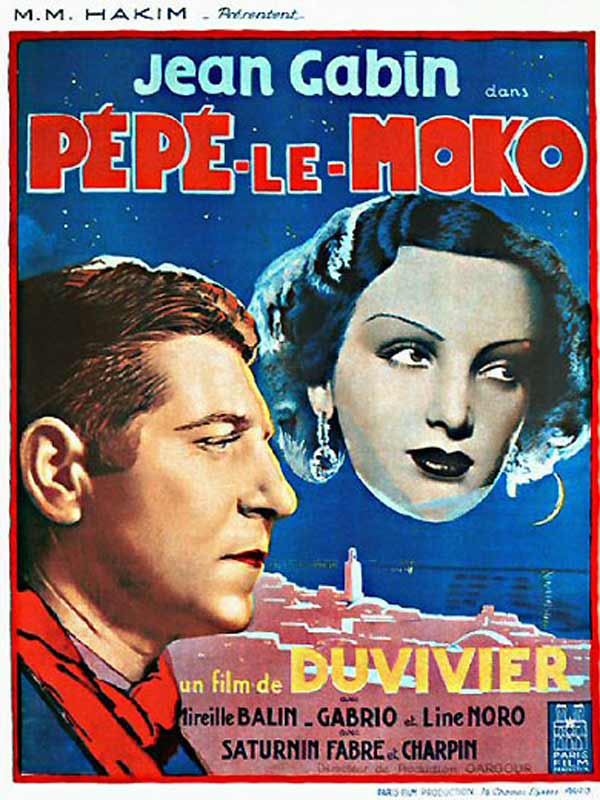

Pendant l’Occupation, un vieil homme et sa nièce doivent héberger à leur domicile un officier allemand. Ils ne peuvent faire barrage à cette décision qu’ils rejettent de toute leur âme. Mais ils manifestent leur réprobation en opposant à leur hôte pourtant exquis un silence obstiné. La police est aux trousses de Pépé le Moko (Jean Gabin). Reclus dans l’inextricable entrelacs des rues de la casbah d’Alger, protégé par ses lieutenants, il y est inexpugnable. La police ne pourra l’arrêter qu’en l’en faisant sortir. Quand l’inspecteur Slimane découvre que Pépé s’est entiché d’une belle parisienne de passage, Gaby Gould (Mireille Balin, qui fut à la ville la maîtresse de Gabin), il pense avoir trouvé le moyen de l’attirer hors de la casbah et de l’appréhender.

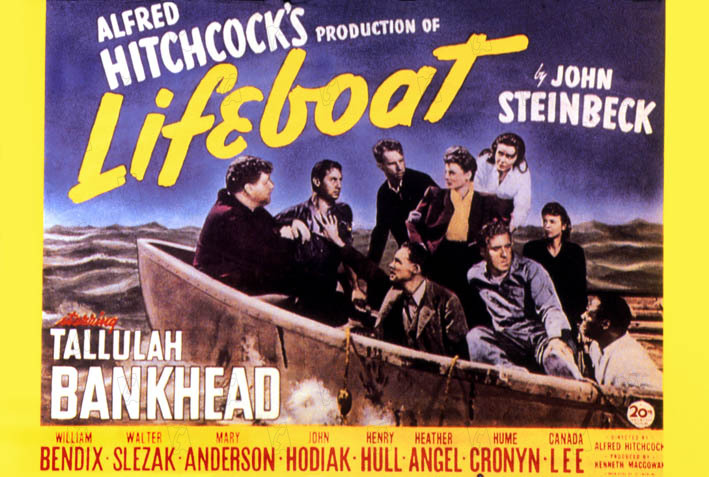

La police est aux trousses de Pépé le Moko (Jean Gabin). Reclus dans l’inextricable entrelacs des rues de la casbah d’Alger, protégé par ses lieutenants, il y est inexpugnable. La police ne pourra l’arrêter qu’en l’en faisant sortir. Quand l’inspecteur Slimane découvre que Pépé s’est entiché d’une belle parisienne de passage, Gaby Gould (Mireille Balin, qui fut à la ville la maîtresse de Gabin), il pense avoir trouvé le moyen de l’attirer hors de la casbah et de l’appréhender. Neuf rescapés trouvent refuge sur un canot de sauvetage après le torpillage d’un navire américain par un sous-marin allemand au milieu de l’Atlantique. Parmi eux un Allemand parfaitement anglophone : est-il un rescapé du navire ou le commandant du sous-marin ?

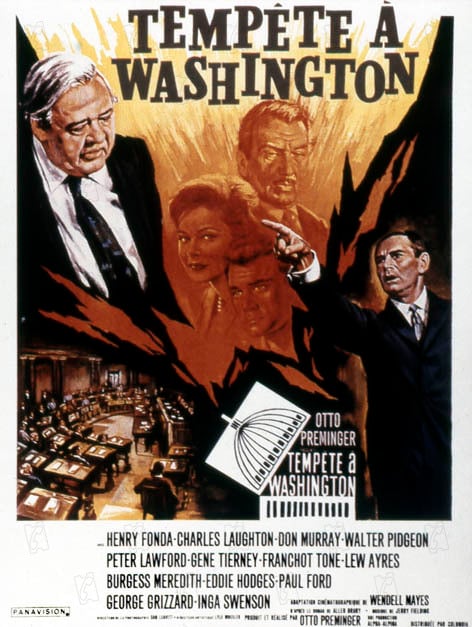

Neuf rescapés trouvent refuge sur un canot de sauvetage après le torpillage d’un navire américain par un sous-marin allemand au milieu de l’Atlantique. Parmi eux un Allemand parfaitement anglophone : est-il un rescapé du navire ou le commandant du sous-marin ? Le Président des États-Unis, sentant sa fin prochaine, inquiet de la politique que suivra après sa mort son vice-président, décide de remplacer son Secrétaire d’État par Robert Leffingwell (Henry Fonda). Mais son choix doit être approuvé par le Sénat. Sa nomination se heurte à l’opposition vindicative du vieux sénateur Seabright Cooley (Charles Laughton) qui reproche à Leffingwell ses sympathies pro-communistes.

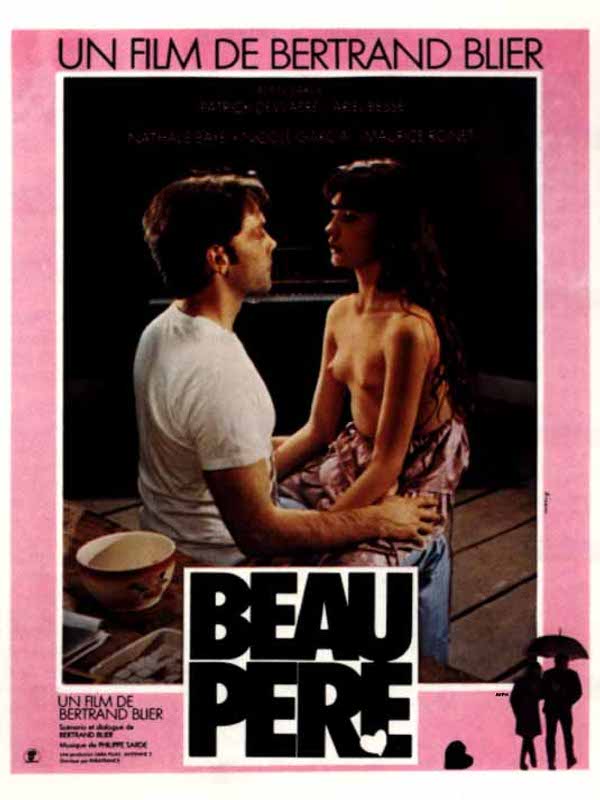

Le Président des États-Unis, sentant sa fin prochaine, inquiet de la politique que suivra après sa mort son vice-président, décide de remplacer son Secrétaire d’État par Robert Leffingwell (Henry Fonda). Mais son choix doit être approuvé par le Sénat. Sa nomination se heurte à l’opposition vindicative du vieux sénateur Seabright Cooley (Charles Laughton) qui reproche à Leffingwell ses sympathies pro-communistes. Rémi (Patrick Dewaere), la quarantaine, est un pianiste d’hôtel dépressif sans talent. Il vit en couple avec Martine (Nicole Garcia) et sa fille Marion (Ariel Besse), une adolescente un peu rebelle. Quand Martine meurt accidentellement, quand Charly (Maurice Ronet), le père de Marion, refuse d’en assurer la garde, c’est à Rémi qu’il incombe de prendre l’adolescente sous sa coupe. Mais la situation devient bientôt intenable pour lui quand la jeune fille se déclare follement amoureuse de lui et se jette à son cou.

Rémi (Patrick Dewaere), la quarantaine, est un pianiste d’hôtel dépressif sans talent. Il vit en couple avec Martine (Nicole Garcia) et sa fille Marion (Ariel Besse), une adolescente un peu rebelle. Quand Martine meurt accidentellement, quand Charly (Maurice Ronet), le père de Marion, refuse d’en assurer la garde, c’est à Rémi qu’il incombe de prendre l’adolescente sous sa coupe. Mais la situation devient bientôt intenable pour lui quand la jeune fille se déclare follement amoureuse de lui et se jette à son cou. Michele Apicella, double autobiographique de Nanni Moretti, fait la tournée promotionnelle de son dernier film et tourne le suivant, une adaptation de la vie de Sigmund Freud. Un conflit l’oppose à un jeune réalisateur dont son producteur a décidé de financer sa comédie musicale sur mai 68. Apicella décide de le défier dans un débat télévisé.

Michele Apicella, double autobiographique de Nanni Moretti, fait la tournée promotionnelle de son dernier film et tourne le suivant, une adaptation de la vie de Sigmund Freud. Un conflit l’oppose à un jeune réalisateur dont son producteur a décidé de financer sa comédie musicale sur mai 68. Apicella décide de le défier dans un débat télévisé. Ayrton Senna (1960, 1994) fut l’un des plus grands pilotes professionnels. Sa rivalité fratricide avec Alain Prost (les deux pilotes couraient pour la même écurie) constitua l’une des pages les plus célèbres de l’histoire de la Formule 1. Sacré trois fois champion du monde sur MacLaren en 1988, 1990 et 1991, il trouve la mort durant le Grand Prix de San Marin à Imola sous les yeux des spectateurs du monde entier.

Ayrton Senna (1960, 1994) fut l’un des plus grands pilotes professionnels. Sa rivalité fratricide avec Alain Prost (les deux pilotes couraient pour la même écurie) constitua l’une des pages les plus célèbres de l’histoire de la Formule 1. Sacré trois fois champion du monde sur MacLaren en 1988, 1990 et 1991, il trouve la mort durant le Grand Prix de San Marin à Imola sous les yeux des spectateurs du monde entier.