Les Tuche sont prolos depuis plusieurs générations. Cela n’empêche pas Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve), sa femme Cathy (Isabelle Nanty) et leurs trois enfants de former une famille heureuse et unie.

Les Tuche sont prolos depuis plusieurs générations. Cela n’empêche pas Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve), sa femme Cathy (Isabelle Nanty) et leurs trois enfants de former une famille heureuse et unie.

Tout change lorsque les Tuche gagnent à l’Euroloterie. Les voici soudainement multi-millionaires. C’est l’occasion pour eux de vivre leur rêve : s’installer à Monaco. Chacun des membres de la famille s’y acclimate non sans mal.

Avec le confinement, je redécouvre ma télévision. J’y suis en direct, comme des millions de Français, les allocutions présidentielles. Je me réjouis de la décision de Canal + de diffuser en clair. Et, pour permettre un sevrage en douceur depuis la fermeture des salles, je regarde des films. Le pire y côtoie le meilleur. Hier soir, c’était Tempête à Washington de Otto Preminger. Avant-hier, Les Tuche. Le premier était diffusé sur Arte, le second sur TF1. Sans commentaires….

Je n’avais pas vu Les Tuche au cinéma. Ni sa suite. Ni la suite de sa suite. La série a connu un immense succès public : Les Tuche ont attiré 1.5 millions de spectateurs, Les Tuche 2 4,4, Les Tuche 3 5,5… Un succès croissant qui rend inéluctable la réalisation d’une suite de la suite de la suite dont la sortie est prévue le 9 décembre 2020 si le monde d’ici là ne s’est pas arrêté de tourner.

Avant de mourir, je voulais comprendre les clés d’un pareil engouement. Signe qu’il est l’heure pour moi de quitter la scène, je n’y ai rien compris. Du début à la fin, j’ai trouvé le film affligeant. Son scénario paresseux tangente le niveau du 3901ème épisode de Plus belle la vie. Ses acteurs en roue libre étalent un cabotinage insupportable, à commencer par Jean-Paul Rouve affublé de tous les accessoires du parfait beauf : jogging, banane, coupe mulet… Et plus grave, on ne rit jamais, ni des personnages, ni des situations.

Détail piquant : le film n’a pas obtenu l’autorisation de tournage des autorités monégasques et a été réalisé à… Sanary-sur-Mer. Je ne sais pas s’il s’agit d’une circonstance atténuante ou aggravante.

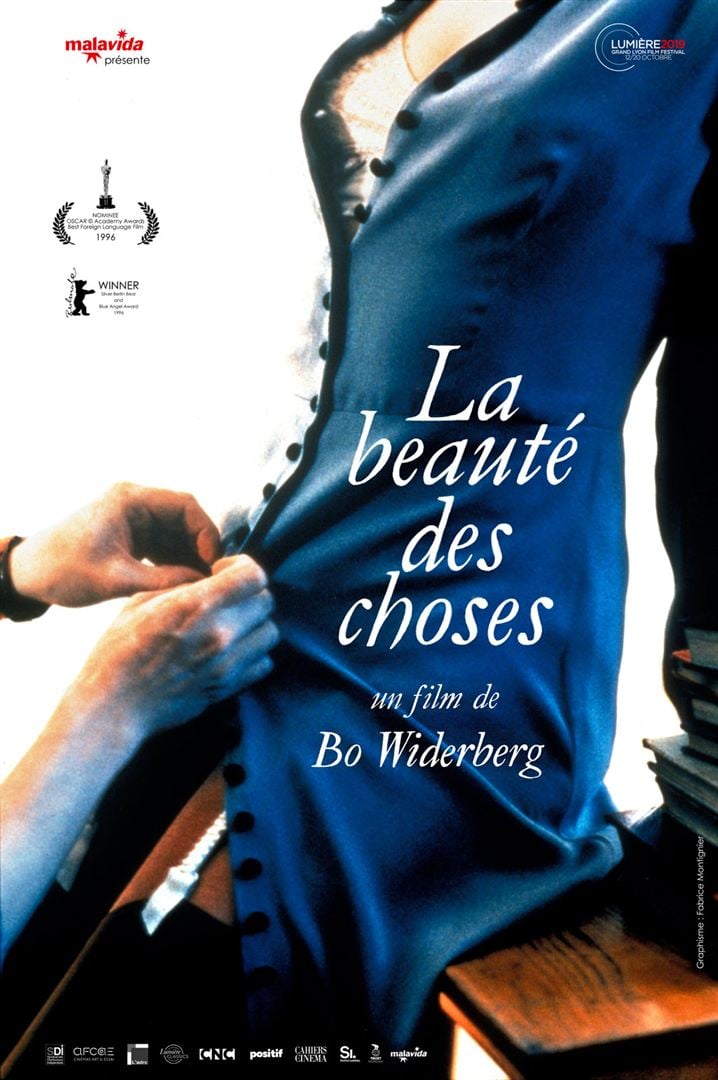

À Malmö, en 1943, Stig est lycéen. Il étouffe dans sa famille et jalouse son frère aîné qui a quitté le foyer. Une nouvelle professeure, la petite trentaine, vient d’arriver de Stockholm. Un jeu de séduction commence entre Stig et Viola qui deviennent bientôt amants. Leur relation se déroule au vu et au su de Kjell, le mari de Viola, un représentant de commerce, mélomane et alcoolique.

À Malmö, en 1943, Stig est lycéen. Il étouffe dans sa famille et jalouse son frère aîné qui a quitté le foyer. Une nouvelle professeure, la petite trentaine, vient d’arriver de Stockholm. Un jeu de séduction commence entre Stig et Viola qui deviennent bientôt amants. Leur relation se déroule au vu et au su de Kjell, le mari de Viola, un représentant de commerce, mélomane et alcoolique. Artiste désargenté, Picchio (Ugo Tognazzi) échoue dans une maison de retraite dirigée d’une main de fer par un ancien militaire. Ses gags hilarants ont tôt fait d’y semer la zizanie. Picchio y fait la connaissance de Renata (Ornella Mutti), une femme de chambre. Quand le retraité touche un magot qui lui permet de quitter son mouroir, il fuit à Rome avec la jeune fille.

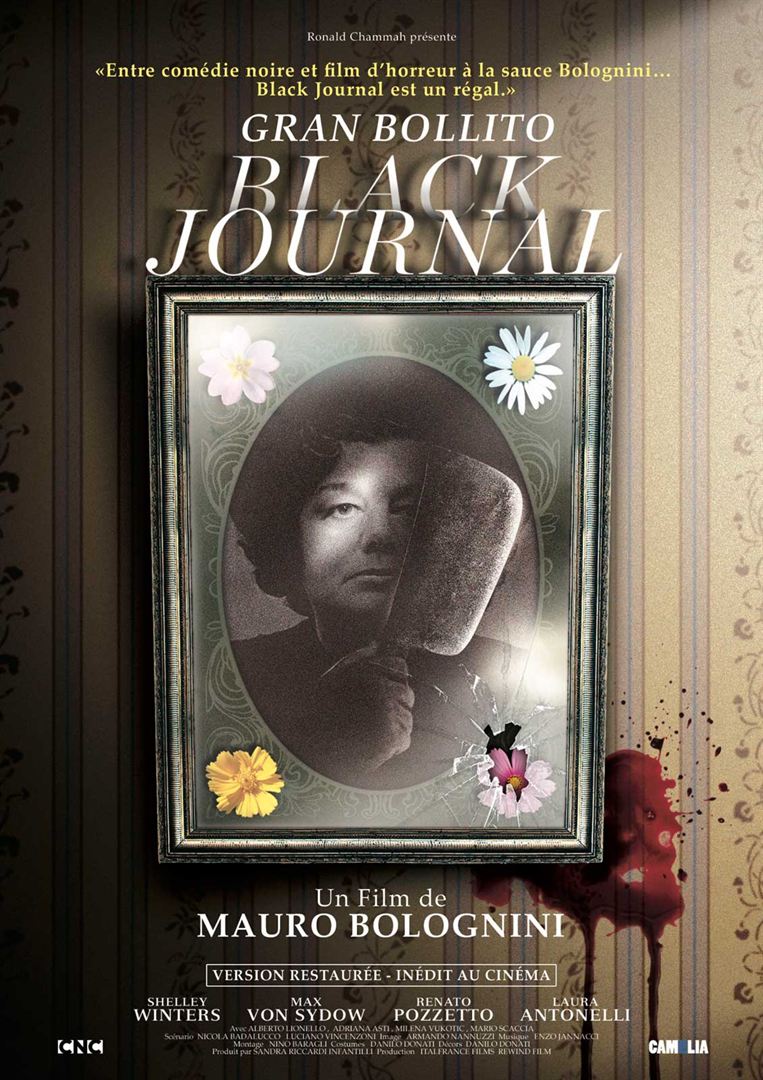

Artiste désargenté, Picchio (Ugo Tognazzi) échoue dans une maison de retraite dirigée d’une main de fer par un ancien militaire. Ses gags hilarants ont tôt fait d’y semer la zizanie. Picchio y fait la connaissance de Renata (Ornella Mutti), une femme de chambre. Quand le retraité touche un magot qui lui permet de quitter son mouroir, il fuit à Rome avec la jeune fille. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Léa (Shelley Winters) rejoint son mari Rosario dans leur nouvelle demeure dans le Nord de l’Italie. Leurs fils unique Michele est fiancé à Sandra, une jeune professeure de danse.

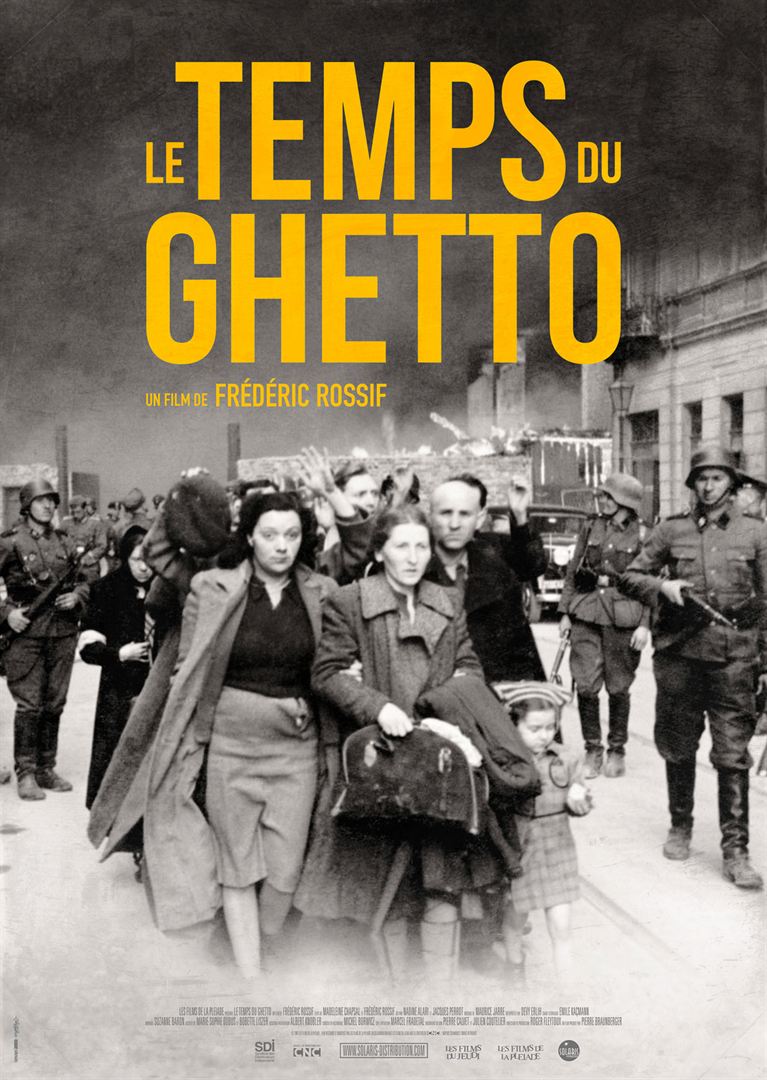

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Léa (Shelley Winters) rejoint son mari Rosario dans leur nouvelle demeure dans le Nord de l’Italie. Leurs fils unique Michele est fiancé à Sandra, une jeune professeure de danse. Le Temps du ghetto documente l’histoire du ghetto de Varsovie, de sa création en 1940, dans la Pologne occupée par les Nazis, à sa destruction en mai 1943.

Le Temps du ghetto documente l’histoire du ghetto de Varsovie, de sa création en 1940, dans la Pologne occupée par les Nazis, à sa destruction en mai 1943. Carlo (Vittorio Gassman) célèbre son quatre-vingtième anniversaire. Il aura vécu toute sa vie dans le même appartement cossu du centre de Rome. Il y sera né, y aura grandi auprès de son frère Giulio, moins armé que lui face à la vie, qui finira par épouser Amelia, la bonne. Il y aura accueilli son épouse Béatrice (Stefania Sandrelli) dont il aura eu deux enfants et de nombreux petits-enfants.

Carlo (Vittorio Gassman) célèbre son quatre-vingtième anniversaire. Il aura vécu toute sa vie dans le même appartement cossu du centre de Rome. Il y sera né, y aura grandi auprès de son frère Giulio, moins armé que lui face à la vie, qui finira par épouser Amelia, la bonne. Il y aura accueilli son épouse Béatrice (Stefania Sandrelli) dont il aura eu deux enfants et de nombreux petits-enfants.

À l’occasion du dixième anniversaire de la Révolution d’Octobre, les autorités soviétiques ont commandé à Sergueï Eisenstein, le réalisateur du Cuirassé Potemkine, un film commémoratif. Bénéficiant de moyens quasi-illimités, il y relate les événements ayant conduit à la prise du pouvoir par les Bolcheviks et à la chute du Palais d’hiver en octobre 1917.

À l’occasion du dixième anniversaire de la Révolution d’Octobre, les autorités soviétiques ont commandé à Sergueï Eisenstein, le réalisateur du Cuirassé Potemkine, un film commémoratif. Bénéficiant de moyens quasi-illimités, il y relate les événements ayant conduit à la prise du pouvoir par les Bolcheviks et à la chute du Palais d’hiver en octobre 1917. Dans l’Allemagne occupée, un capitaine français (Cary Grant) et une lieutenant américaine (Ann Sheridan) sont affectés à une mission conjointe. Mutuellement attirés l’un par l’autre, ils se font l’aveu de leur amour, décident de se marier et de rentrer ensemble aux Etats-Unis.

Dans l’Allemagne occupée, un capitaine français (Cary Grant) et une lieutenant américaine (Ann Sheridan) sont affectés à une mission conjointe. Mutuellement attirés l’un par l’autre, ils se font l’aveu de leur amour, décident de se marier et de rentrer ensemble aux Etats-Unis. À Moscou, en 1940, Veronika et Boris s’aiment et se fiancent. Mais la guerre éclate et Boris doit partir au front. Mark, le cousin de Boris, force Veronika à l’épouser. Boris meurt sur le champ de bataille. Mais Veronika ne l’apprendra qu’à l’armistice.

À Moscou, en 1940, Veronika et Boris s’aiment et se fiancent. Mais la guerre éclate et Boris doit partir au front. Mark, le cousin de Boris, force Veronika à l’épouser. Boris meurt sur le champ de bataille. Mais Veronika ne l’apprendra qu’à l’armistice.