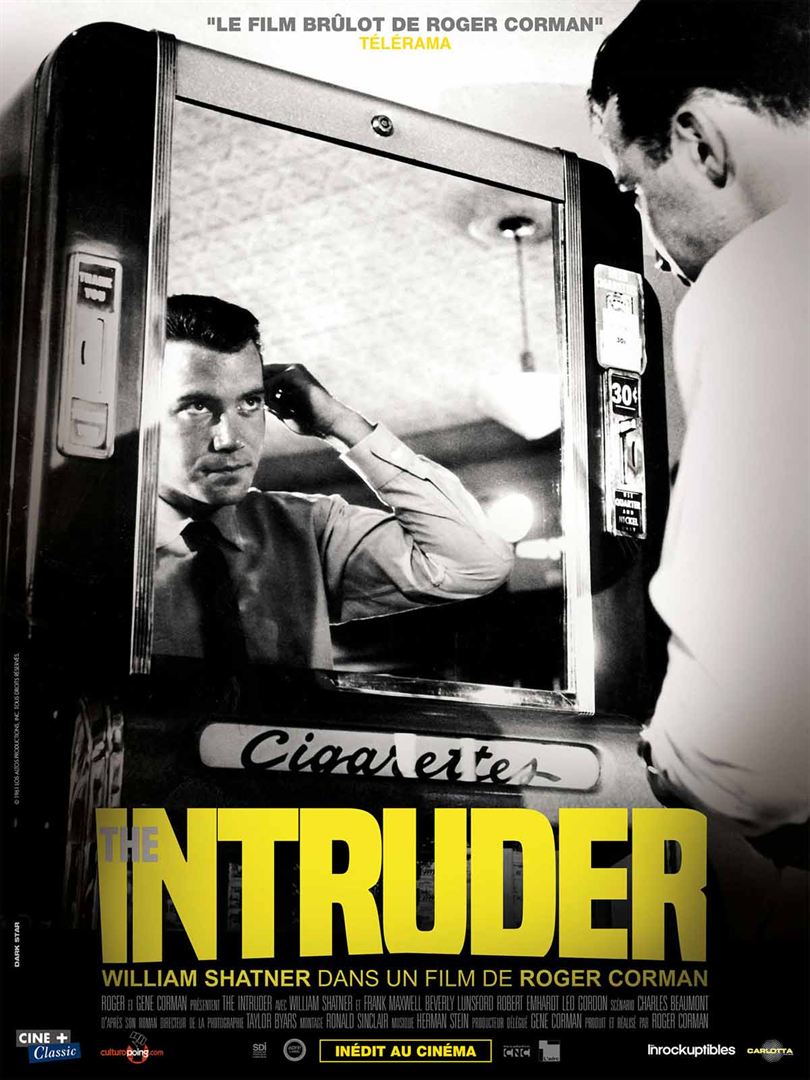

Nous sommes en 1961 au lendemain des lois de déségrégation qui notamment font obligation aux établissement scolaires, jusqu’alors réservés aux seuls Blancs, d’accueillir des élèves noirs. Un bus interurbain entre dans la petite ville de Caxton au Missouri. Un homme, jeune, séduisant, élégant, en descend. Il s’appelle Adam Cramer (William Shatner, le futur capitaine Kirk de Star Trek). Il prend une chambre dans un hôtel.

Nous sommes en 1961 au lendemain des lois de déségrégation qui notamment font obligation aux établissement scolaires, jusqu’alors réservés aux seuls Blancs, d’accueillir des élèves noirs. Un bus interurbain entre dans la petite ville de Caxton au Missouri. Un homme, jeune, séduisant, élégant, en descend. Il s’appelle Adam Cramer (William Shatner, le futur capitaine Kirk de Star Trek). Il prend une chambre dans un hôtel.

La raison de sa présence ? Exciter la population locale, massivement hostile à la déségrégation à la désobéissance civile.

The Intruder (également diffusé aux États-Unis sous les titres I Hate your Guts et Shame) était jusqu’à présent inédit en France. Carlotta Films a la bonne idée de le distribuer fût-ce dans un réseau de salles bien timide. Le film était pourtant connu des cinéphiles auquel le nom de Roger Corman, un réalisateur de séries B, était familier. Il était connu à Hollywood pour la médiocrité de ses réalisations et pour sa rigueur budgétaire. Cette célébrité ambiguë lui inspira un livre : Comment j’ai fait 100 films sans jamais perdre un centime.

The Intruder met en scène un héros comme Hollywood les aimait à l’époque : un maverick solitaire débarquant dans une bourgade où il ne connaît personne. On pense à Spencer Tracy dans Un homme est passé (1955) ou Burt Lancaster dans Elmer Gantry le charlatan (1960). Le héros se révèle ici bien vite pour ce qu’il est : un raciste fanatique, brillant orateur, manipulateur, prêt à tout pour parvenir à ses fins.

Mais The Intruder vaut moins pour son personnage principal que pour l’histoire qu’il raconte. Il traite d’un sujet qui était alors d’une brûlante actualité ; et il le fait non sans courage sur les lieux mêmes de l’action, le Deep South indécrottablement ségrégationniste, que seul le respect de la Loi retient de verser dans la violence. Le tournage dans le Missouri fut d’ailleurs dit-on difficile. Les figurants que Corman avait recrutés s’enflammèrent aux discours du personnage interprété par William Shatner et se retournèrent contre l’équipe du film quand ils comprirent quel était son propos.

Sans doute The Intruder n’est-il pas un chef d’œuvre. Sans doute William Shatner n’est-il pas un grand acteur ni Roger Corman un réalisateur d’exception. Si tel avait été le cas au demeurant, The Intruder ne serait pas resté inédit si longtemps. Pourtant, bien avant Mississippi Burning ou Selma, il dénonce avec une rare efficacité le racisme qui ronge le Sud. Et il le fait dans ce noir et blanc lumineux et avec ses toilettes d’une folle élégance qui donnent au film de l’époque leur grain inimitable. Au point que je mettrais sans doute trois étoiles à une pub pour lave-linge tournée aux États-Unis en 1961.

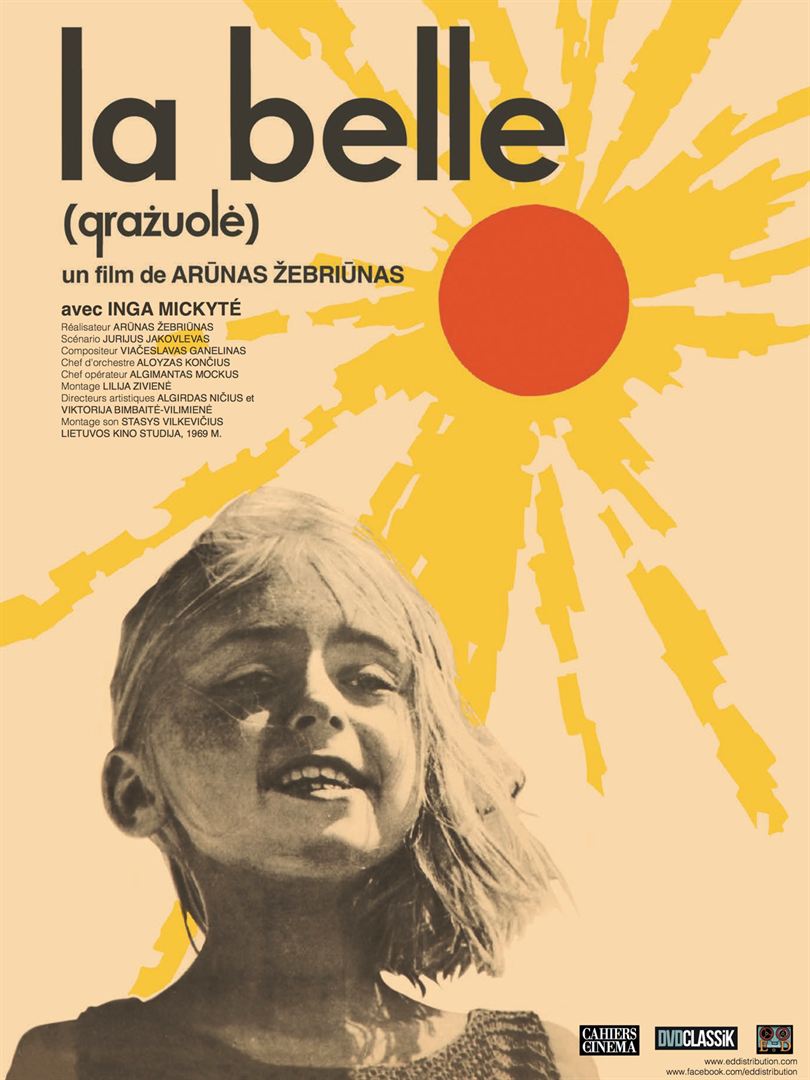

La petite Irma vit seule avec sa mère. L’adorable fillette a trouvé chez les enfants des voisins, en pâmoison devant sa grâce, une cour d’admirateurs conquis. Mais l’arrivée d’un nouveau petit voisin qui refuse de reconnaître sa beauté la plonge dans le désespoir.

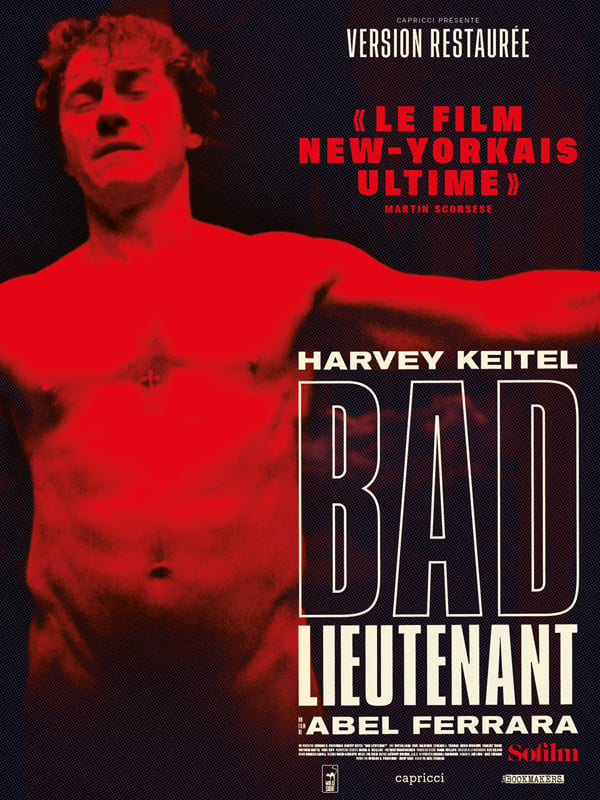

La petite Irma vit seule avec sa mère. L’adorable fillette a trouvé chez les enfants des voisins, en pâmoison devant sa grâce, une cour d’admirateurs conquis. Mais l’arrivée d’un nouveau petit voisin qui refuse de reconnaître sa beauté la plonge dans le désespoir. Bad Lieutenant ressort sur les écrans en version restaurée. Le film a plus d’un quart de siècle et n’a pas si bien vieilli. Il a ce grain épais, ces images tremblées, ce son parasité des films des années quatre-vingts avant l’invention du Dolby Digital et de la SteadyCam.

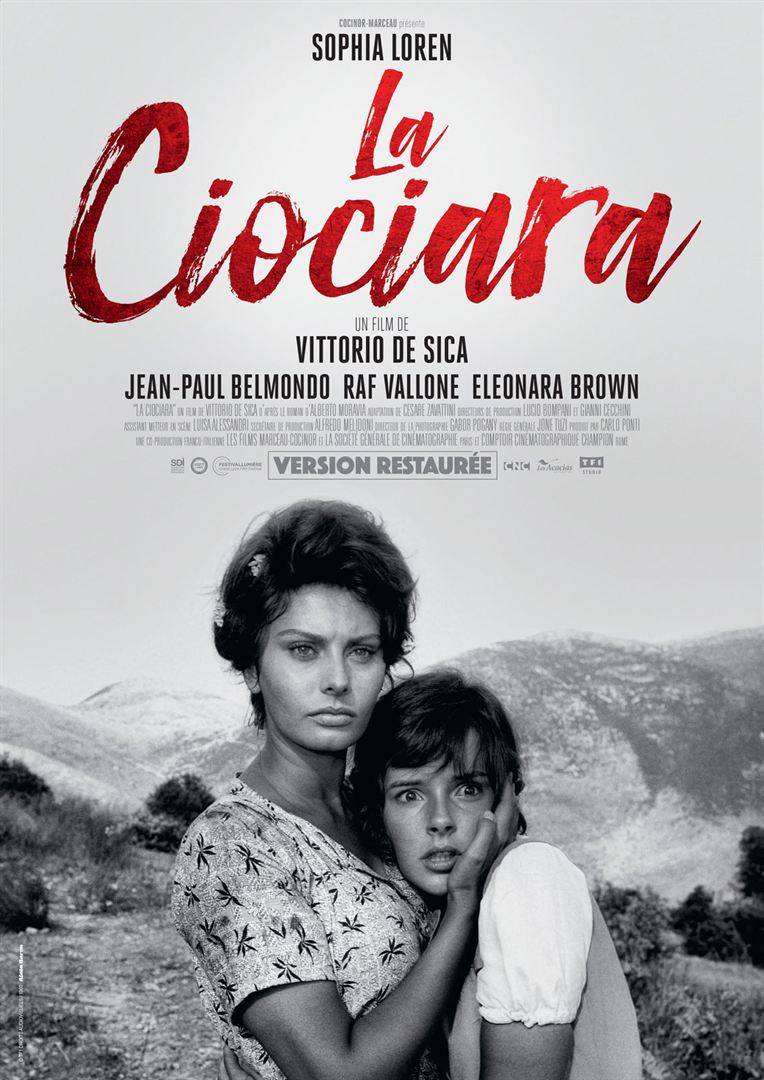

Bad Lieutenant ressort sur les écrans en version restaurée. Le film a plus d’un quart de siècle et n’a pas si bien vieilli. Il a ce grain épais, ces images tremblées, ce son parasité des films des années quatre-vingts avant l’invention du Dolby Digital et de la SteadyCam. En 1943, à Rome, Cesira (Sophia Loren) élève seule sa fille Rosetta en tenant le troquet de son mari défunt. Les bombardements alliés la conduisent à fuir la capitale avec sa fille et à retourner dans sa région d’origine, la Ciociarie. Mais elle ne reconnaît plus son village, envahi par des hordes de réfugiés qui fuient tout à la fois les exactions des Allemands en déroute et l’avancée des troupes alliées encalminées au Mont-Cassin.

En 1943, à Rome, Cesira (Sophia Loren) élève seule sa fille Rosetta en tenant le troquet de son mari défunt. Les bombardements alliés la conduisent à fuir la capitale avec sa fille et à retourner dans sa région d’origine, la Ciociarie. Mais elle ne reconnaît plus son village, envahi par des hordes de réfugiés qui fuient tout à la fois les exactions des Allemands en déroute et l’avancée des troupes alliées encalminées au Mont-Cassin. Mokichi et Taeko Satake ont fait un mariage de raison. Taeko n’en est pas satisfaite. La vulgarité de son mari, ses manières frustres lui sont de plus en plus insupportables. Elle s’en ouvre sans vergogne à ses amies et s’échappe avec elles au prix de quelques mensonges.

Mokichi et Taeko Satake ont fait un mariage de raison. Taeko n’en est pas satisfaite. La vulgarité de son mari, ses manières frustres lui sont de plus en plus insupportables. Elle s’en ouvre sans vergogne à ses amies et s’échappe avec elles au prix de quelques mensonges. L’action se déroule à Tokyo, dans la communauté homosexuelle autour du bar gay Genet dont Leda, une travestie sur le retour, assure la gérance. Gonda en est le propriétaire. En cachette de Leda, il a une liaison avec un jeune travesti Eddie.

L’action se déroule à Tokyo, dans la communauté homosexuelle autour du bar gay Genet dont Leda, une travestie sur le retour, assure la gérance. Gonda en est le propriétaire. En cachette de Leda, il a une liaison avec un jeune travesti Eddie. Gianni (Vittorio Gassman), Antonio (Nino Manfredi) et Nicola (Stefano Satta Flores) ont combattu ensemble dans les rangs de la Résistance.

Gianni (Vittorio Gassman), Antonio (Nino Manfredi) et Nicola (Stefano Satta Flores) ont combattu ensemble dans les rangs de la Résistance. Sur le bateau qui l’amène au Maroc, Amy Jolly (Marlene Dietrich), artiste de cabaret, fait la connaissance de La Bessière (Adolphe Menjou), un riche esthète qui s’entiche d’elle. Mais la chanteuse, qui semble fuir un lourd passé, repousse ses avances et lui préfère Tom Brown (Gary Cooper), un beau légionnaire.

Sur le bateau qui l’amène au Maroc, Amy Jolly (Marlene Dietrich), artiste de cabaret, fait la connaissance de La Bessière (Adolphe Menjou), un riche esthète qui s’entiche d’elle. Mais la chanteuse, qui semble fuir un lourd passé, repousse ses avances et lui préfère Tom Brown (Gary Cooper), un beau légionnaire. Une mystérieuse soucoupe volante se pose dans le centre de Washington. Deux créatures en sortent devant une foule nombreuse et un cordon de police. Klaatu, un extra-terrestre, déclare venir en paix ; mais, lorsqu’il tire de sa veste un cadeau pour ses hôtes, un soldat nerveux tire et le blesse. Gort, un géant qui l’accompagne, réplique en désarmant d’un rayon laser hyperpuissant les militaires présents.

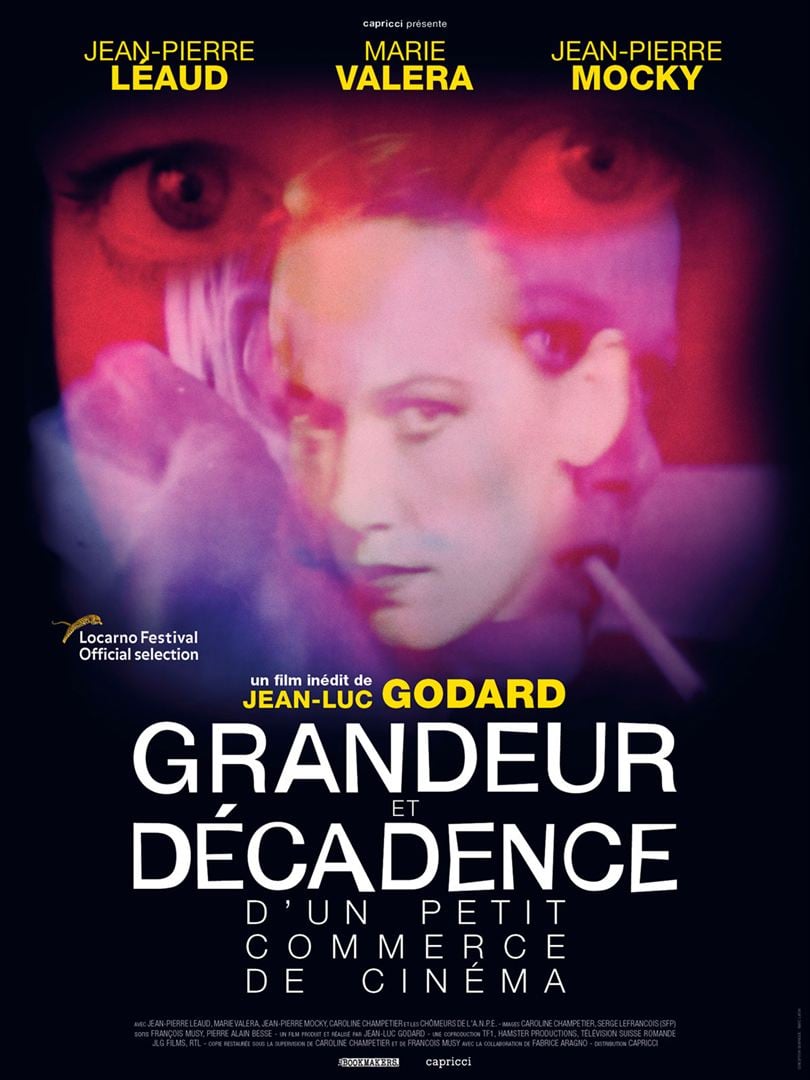

Une mystérieuse soucoupe volante se pose dans le centre de Washington. Deux créatures en sortent devant une foule nombreuse et un cordon de police. Klaatu, un extra-terrestre, déclare venir en paix ; mais, lorsqu’il tire de sa veste un cadeau pour ses hôtes, un soldat nerveux tire et le blesse. Gort, un géant qui l’accompagne, réplique en désarmant d’un rayon laser hyperpuissant les militaires présents. Tandis que le producteur Jean Almeyreda (Jean-Pierre Mocky) s’échine à renflouer sa société, le réalisateur Gaspard Bazin (Jean-Pierre Léaud) fait passer des auditions. Entre eux, Eurydice (Marie Valéra), la femme de Almeyreda et l’actrice de Bazin.

Tandis que le producteur Jean Almeyreda (Jean-Pierre Mocky) s’échine à renflouer sa société, le réalisateur Gaspard Bazin (Jean-Pierre Léaud) fait passer des auditions. Entre eux, Eurydice (Marie Valéra), la femme de Almeyreda et l’actrice de Bazin.