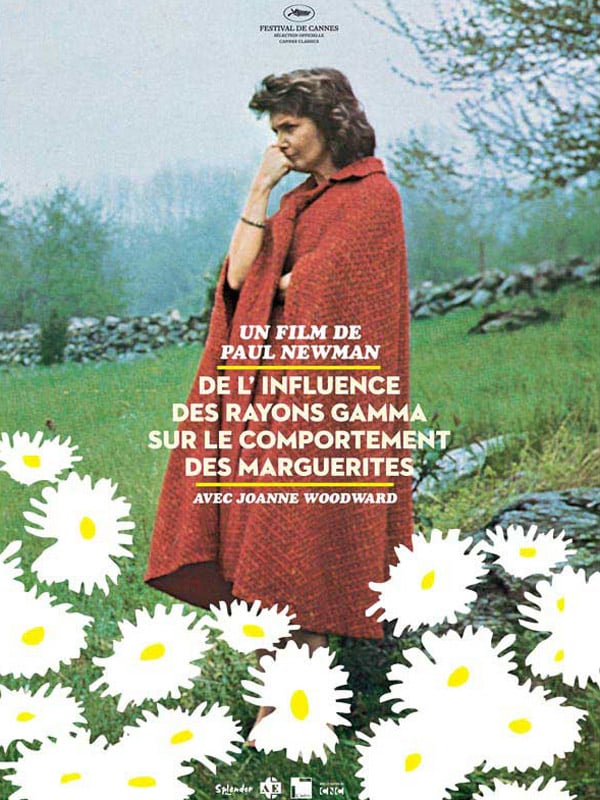

De l’influence… a pour héroïne Beatrice Hunsdorfer, une femme d’une quarantaine d’années. Séparée de son mari, elle élève seule ses deux filles et vit dans une maison délabrée dont elle sous-loue une chambre à des personnes en fin de vie.

De l’influence… a été tourné en 1972 par Paul Newman qui était alors au sommet de sa gloire. Le rôle de Beatrice est interprétée par son épouse, l’actrice Joanne Woodward. Il est tiré d’une pièce de théâtre qui venait de remporter le Prix Pulitzer.

De l’influence… est emblématique de son temps. À commencer par son titre à rallonge qu’on n’aurait plus l’idée de donner aujourd’hui.

Il est inspiré d’une pièce de théâtre, comme l’était un grand nombre de films de la décennie précédente : Qui a peur de Virginia Wolf ?, La Chatte sur un toit brûlant, Un lion en hiver…

Surtout il s’inscrit dans un registre dramatique qui est aujourd’hui totalement passé de mode. À l’époque, le théâtre et le cinéma avaient une tendance à l’hystérisation qui s’est perdue. Les personnages étaient paroxystiques, au bord de la folie. Aujourd’hui, si le sujet des films n’a pas changé – Aurore sorti le mois dernier avait pour héroïne une femme divorcée élevant seule ses deux filles – leur ton n’est plus le même. Il est plus réaliste, plus doux, et surtout plus comique. La solitude d’une mère célibataire, hier, faisait pleurer. Aujourd’hui, elle fait, à tort ou à raison, rire.

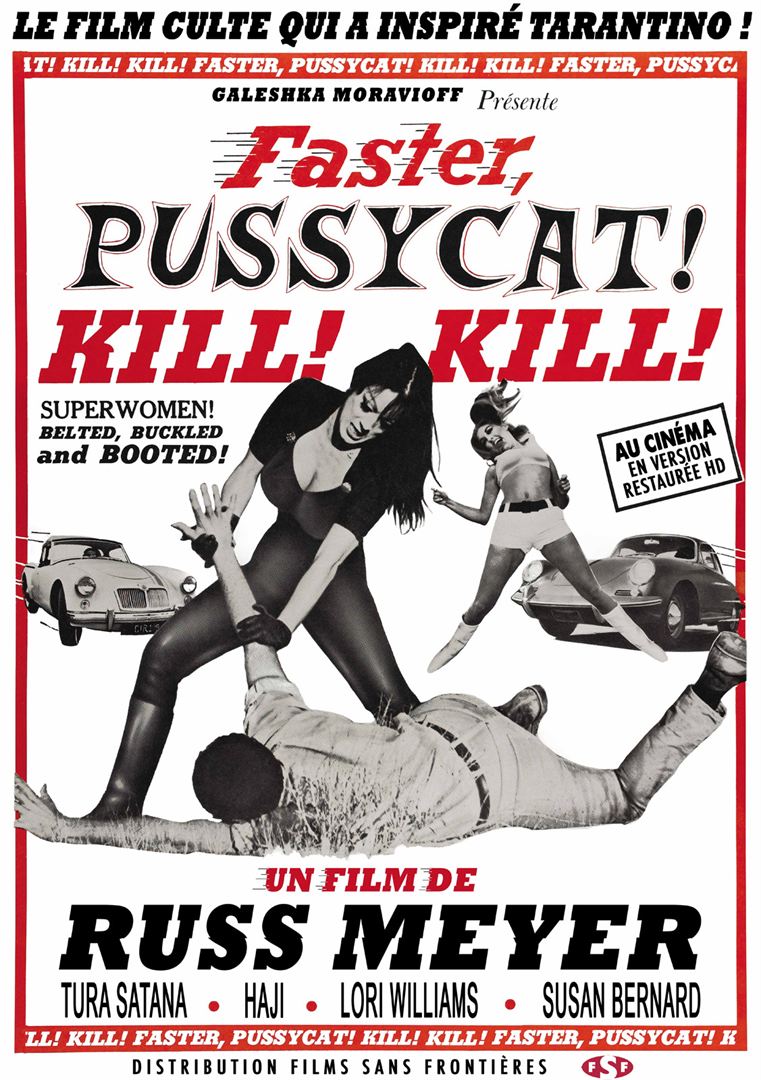

Attention ! Film culte ! L’intraduisible et impayable Faster, Pussycat! a pour héroïnes trois amazones qui sillonnent le désert californien dans leurs voitures de course.

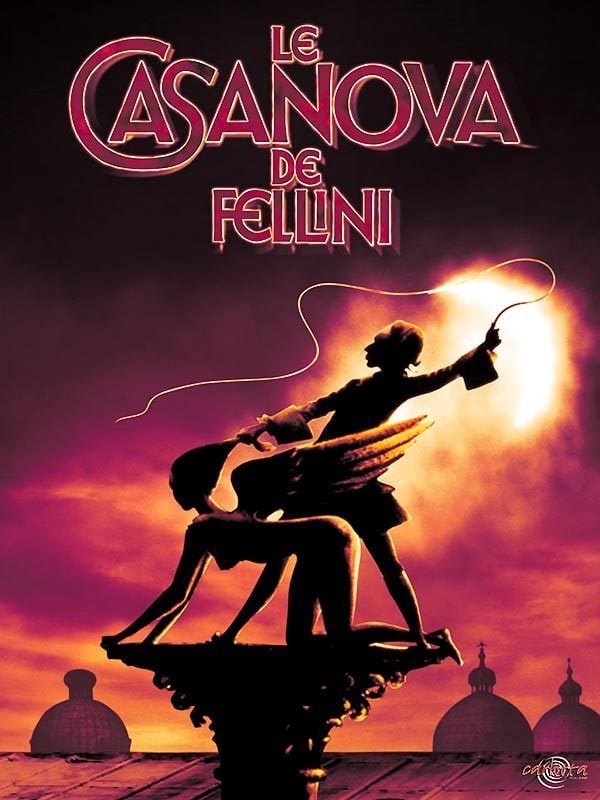

Attention ! Film culte ! L’intraduisible et impayable Faster, Pussycat! a pour héroïnes trois amazones qui sillonnent le désert californien dans leurs voitures de course. J’ai tout détesté dans « Le Casanova de Fellini » : le libertinage triste, le scénario répétitif, les monstres chers à Fellini, le titre narcissique….

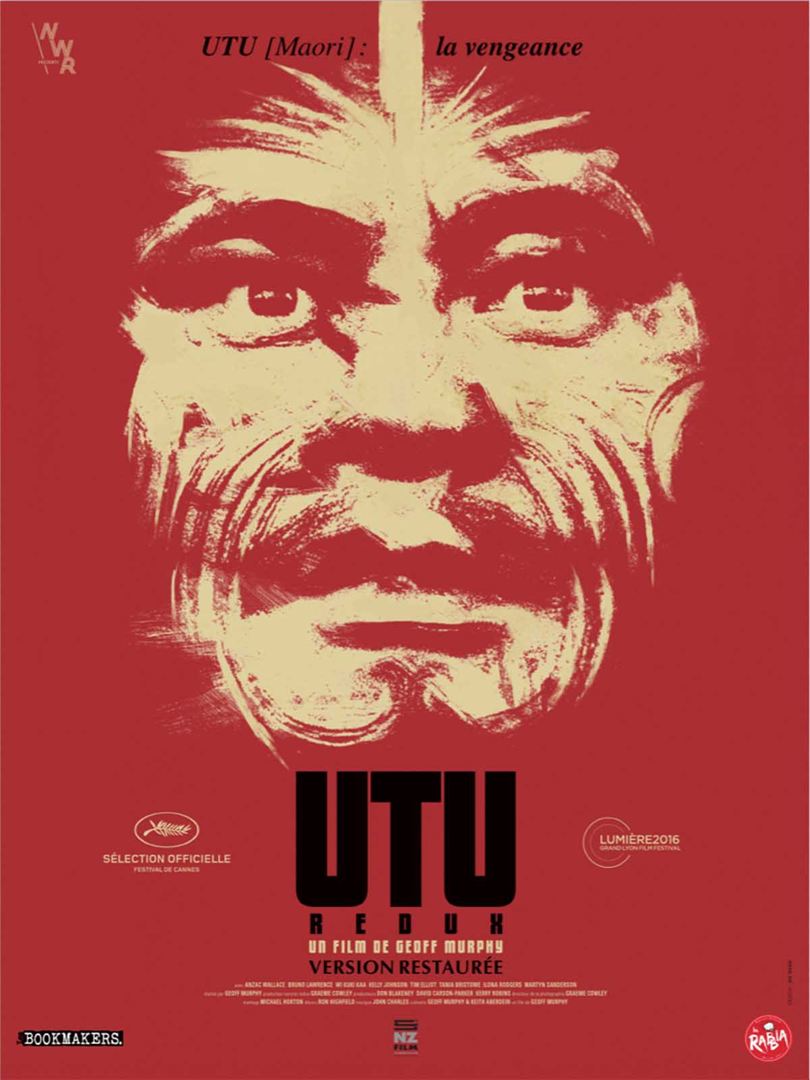

J’ai tout détesté dans « Le Casanova de Fellini » : le libertinage triste, le scénario répétitif, les monstres chers à Fellini, le titre narcissique…. L’action de Utu se déroule en Nouvelle-Zélande pendant les années 1870 durant la colonisation de cet archipel par les Britanniques.

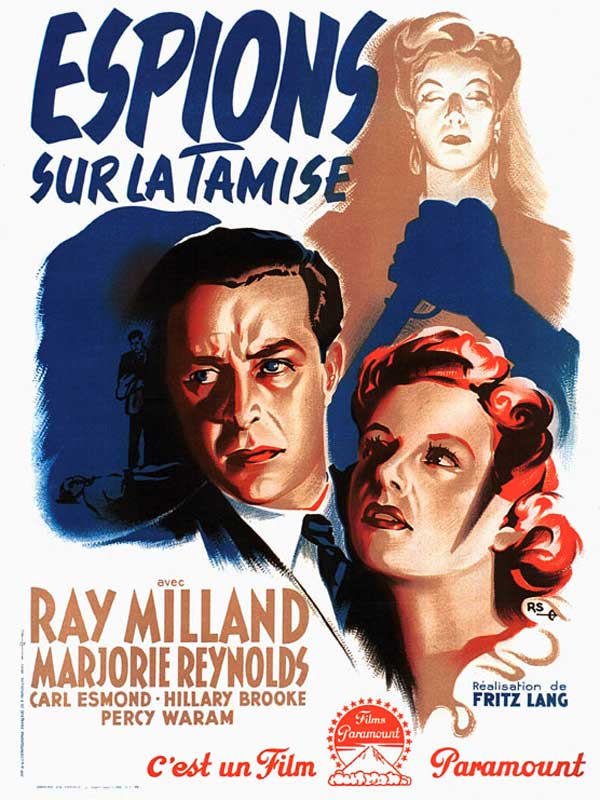

L’action de Utu se déroule en Nouvelle-Zélande pendant les années 1870 durant la colonisation de cet archipel par les Britanniques. Alors qu’il vient d’être libéré de l’institution où il a passé deux ans pour avoir pratiqué l’euthanasie sur sa femme, Stephen Neale gagne lors d’une tombola un gâteau. Poursuivi par des espions nazis et suspecté par la police britannique, il doit seul contre tous faire la preuve de son innocence.

Alors qu’il vient d’être libéré de l’institution où il a passé deux ans pour avoir pratiqué l’euthanasie sur sa femme, Stephen Neale gagne lors d’une tombola un gâteau. Poursuivi par des espions nazis et suspecté par la police britannique, il doit seul contre tous faire la preuve de son innocence. Marie est danseuse étoile. Elle répète « Le Lac des cygnes ». Elle reçoit au courrier le journal de Henrik, son premier amant, mort une dizaine d’années plus tôt dans des circonstances tragiques. La lecture de ce journal la reconduit sur les lieux du drame et fait affleurer les souvenirs d’un été d’insouciance.

Marie est danseuse étoile. Elle répète « Le Lac des cygnes ». Elle reçoit au courrier le journal de Henrik, son premier amant, mort une dizaine d’années plus tôt dans des circonstances tragiques. La lecture de ce journal la reconduit sur les lieux du drame et fait affleurer les souvenirs d’un été d’insouciance. Deux hommes partent camper en forêt. Ils se baignent dans une source d’eau chaude puis rentrent chez eux.

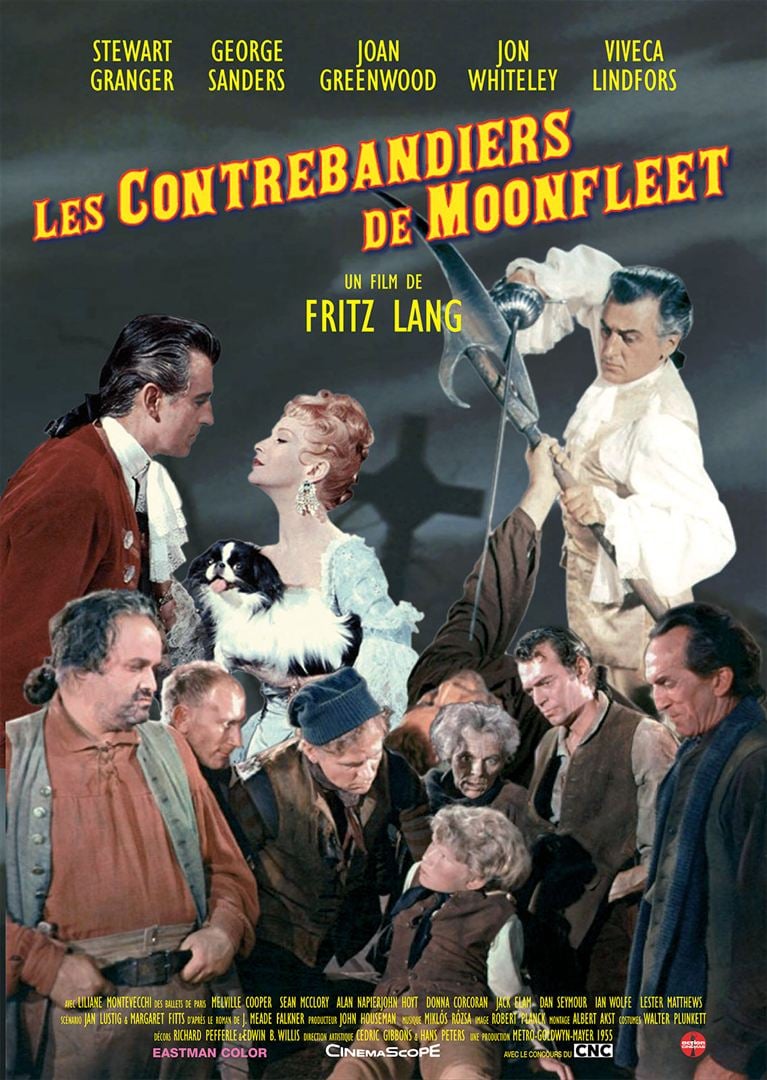

Deux hommes partent camper en forêt. Ils se baignent dans une source d’eau chaude puis rentrent chez eux. « Les Contrebandiers de Moonfleet » est un film sur lequel je lisais depuis des années des analyses enthousiastes.

« Les Contrebandiers de Moonfleet » est un film sur lequel je lisais depuis des années des analyses enthousiastes. Avant de tourner

Avant de tourner  L’intrigue de ce vaudeville, inspiré de Shakespeare, de Beaumarchais et de Marivaux, est passablement complexe. Il se déroule dans les années 1900 en Suède. Frederik, un avocat veuf, d’âge mûr, est remarié avec Anne, une très jeune femme. Henrik, le fils qu’il a eu de sa première épouse, en est amoureux. Lui-même a une maîtresse, Désirée (la bien-nommée), une actrice de théâtre, laquelle est entretenue par un aristocrate, le comte Malcom, que l’épouse essaie vainement de reconquérir. L’ensemble de ces personnages se retrouvent la nuit de la Saint-Jean dans le château de la mère de Désirée.

L’intrigue de ce vaudeville, inspiré de Shakespeare, de Beaumarchais et de Marivaux, est passablement complexe. Il se déroule dans les années 1900 en Suède. Frederik, un avocat veuf, d’âge mûr, est remarié avec Anne, une très jeune femme. Henrik, le fils qu’il a eu de sa première épouse, en est amoureux. Lui-même a une maîtresse, Désirée (la bien-nommée), une actrice de théâtre, laquelle est entretenue par un aristocrate, le comte Malcom, que l’épouse essaie vainement de reconquérir. L’ensemble de ces personnages se retrouvent la nuit de la Saint-Jean dans le château de la mère de Désirée.