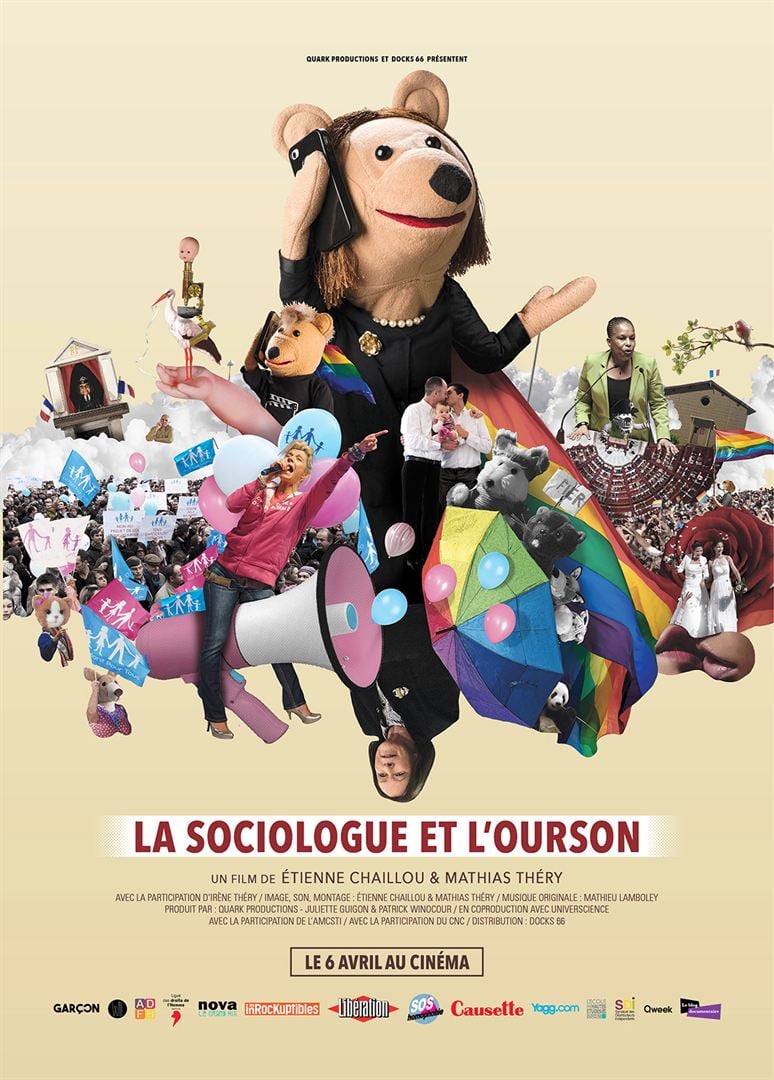

Parmi la multitude de documentaires qui arrivent sur les écrans, souvent avec des diffusions confidentielles et une durée d’exposition hélas trop limitée eu égard à leur grande qualité, La Sociologue et l’Ourson se distingue pour trois raisons.

Parmi la multitude de documentaires qui arrivent sur les écrans, souvent avec des diffusions confidentielles et une durée d’exposition hélas trop limitée eu égard à leur grande qualité, La Sociologue et l’Ourson se distingue pour trois raisons.

La première est le thème traité. Le mariage homosexuel ou « le mariage pour tous » ou, pour reprendre les termes juridiques exacts, la loi du 17 mai 2013 « ouvrant le mariage aux couples de personnes du même sexe ». Nous avons tous notre opinion sur le sujet. Nous en avons tous débattu, en famille ou entre amis, lors de discussions qui furent parfois houleuses mais toujours passionnées. Nous avons tous suivi le débat parlementaire et sociétal en 2012-2013 et gardons en mémoire, pour le meilleur ou pour le pire, les prises de parole de Christiane Taubira et de Frigide Barjot.

La deuxième est la façon de le traiter. Sur un sujet aussi sérieux, on imagine volontiers quelle purge aurait pu nous être administrée. Un docu façon LCP avec des interviews sentencieuses, « face caméra », des pontes du sujet : hommes/femmes politiques, psychanalystes, sociologues… Rien de tel dans ce documentaire familial : Mathias Théry interviewe sa mère. Irène Théry est une sociologue célèbre pour ses travaux sur la famille et la filiation. Filmée par son fils, c’est une femme adorable qui évoque avec clarté les enjeux du débat et les illustre avec sa propre histoire familiale : son arrière-grand-mère fille-mère, sa grand-mère bâtarde et pressée de se marier, son propre mariage célébré en catimini pour ne pas prêter le flanc aux moqueries de ses amis soixante-huitards…

La troisième, et non la moindre, est le dispositif mis en place. A côté de quelques vidéos en prise réelle, Étienne Chaillou et Mathias Théry ont choisi de bricoler des petits décors en carton, façon Michel Gondry ou Nick Park (Wallace & Gromit), et d’y représenter les différents protagonistes par des figurines. C’est ainsi que Irène Théry devient une charmante oursonne… et Frigide Barjot une éléphante trop maquillée.

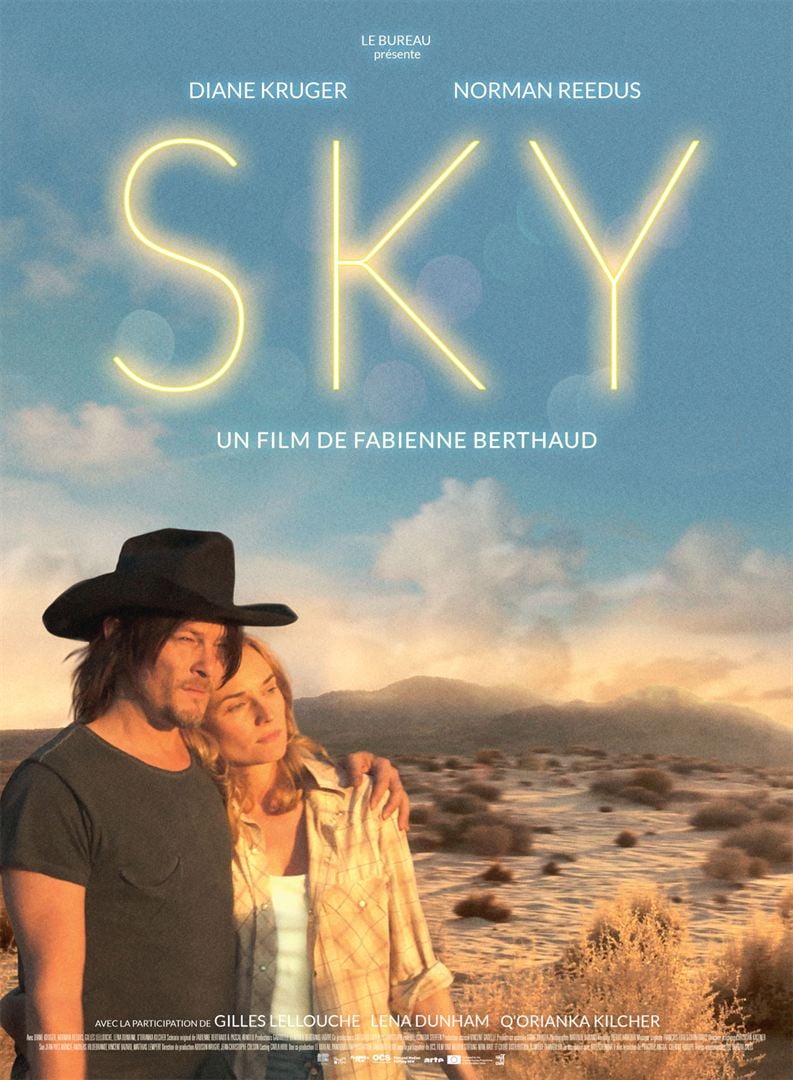

Romy visite l’Ouest américain avec son mari. Mais, loin des clichés touristiques, ce voyage est celui de la dernière chance pour ce couple miné par la stérilité. Une nuit, Richard, ivre, tente de violer sa femme ; Romy résiste, le frappe violemment et le laisse pour mort. Le film semble lancé dans une direction, celle de la cavale, avant de bifurquer vers une autre, celle de la renaissance. Ou pour le dire autrement : on passe de Thelma et Louise à Bagdad Café.

Romy visite l’Ouest américain avec son mari. Mais, loin des clichés touristiques, ce voyage est celui de la dernière chance pour ce couple miné par la stérilité. Une nuit, Richard, ivre, tente de violer sa femme ; Romy résiste, le frappe violemment et le laisse pour mort. Le film semble lancé dans une direction, celle de la cavale, avant de bifurquer vers une autre, celle de la renaissance. Ou pour le dire autrement : on passe de Thelma et Louise à Bagdad Café. En 1975, J.G. Ballard a écrit High-Rise, vite devenu un classique de science-fiction. Quarante ans plus tard, celui-ci est enfin porté à l’écran. Une immense tour d’habitation est un condensé d’humanité : les plus pauvres s’entassent dans les premiers étages, les classes moyennes dans les étages intermédiaires et les plus riches dans les penthouses des derniers étages. Mais les règles qui régissent son organisation cèdent à l’anarchie.

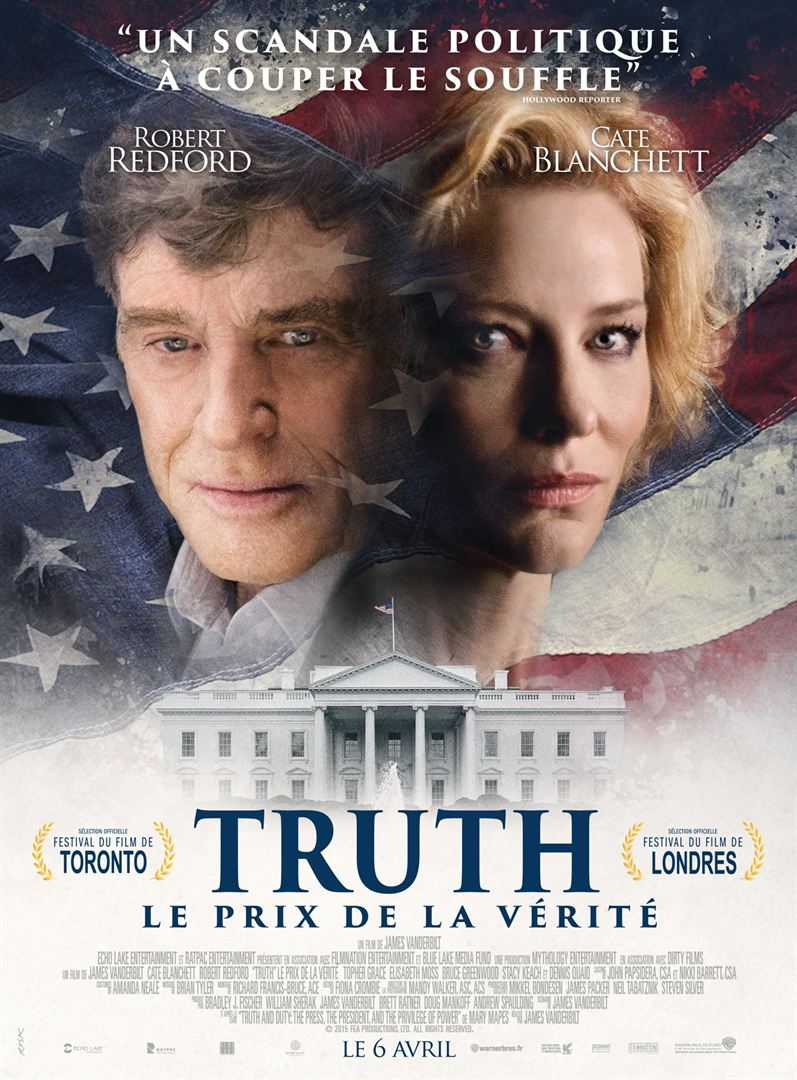

En 1975, J.G. Ballard a écrit High-Rise, vite devenu un classique de science-fiction. Quarante ans plus tard, celui-ci est enfin porté à l’écran. Une immense tour d’habitation est un condensé d’humanité : les plus pauvres s’entassent dans les premiers étages, les classes moyennes dans les étages intermédiaires et les plus riches dans les penthouses des derniers étages. Mais les règles qui régissent son organisation cèdent à l’anarchie. En 2004, CBS News révèle que George W. Bush a réussi à éviter d’être enrôlé au Vietnam. Mais l’authenticité des documents à l’origine de ces révélations est bientôt mise en doute obligeant le présentateur vedette Dan Rather (Robert Redford) et sa productrice Mary Mapes (Cate Blanchett) à mettre fin à leurs carrières.

En 2004, CBS News révèle que George W. Bush a réussi à éviter d’être enrôlé au Vietnam. Mais l’authenticité des documents à l’origine de ces révélations est bientôt mise en doute obligeant le présentateur vedette Dan Rather (Robert Redford) et sa productrice Mary Mapes (Cate Blanchett) à mettre fin à leurs carrières. Rock star aphone, Marianne (Tilda Swinton) se repose avec son jeune amant Paul (Matthias Schoenaerts) sur une île italienne. Leur retraite idyllique est troublée par l’arrivée intempestive de l’ex-amant de Marianne, Harry (Ralph Fiennes), et de sa fille Penelope (Dakota Johnson). Autour de la piscine, Harry tente de reconquérir Marianne tandis que Penelope trouble Paul.

Rock star aphone, Marianne (Tilda Swinton) se repose avec son jeune amant Paul (Matthias Schoenaerts) sur une île italienne. Leur retraite idyllique est troublée par l’arrivée intempestive de l’ex-amant de Marianne, Harry (Ralph Fiennes), et de sa fille Penelope (Dakota Johnson). Autour de la piscine, Harry tente de reconquérir Marianne tandis que Penelope trouble Paul.