La pêche hauturière, le « grand métier » est décidément un sujet à la mode. Après Léviathan et Seuls, ensemble, deux documentaires l’un et l’autre remarquables sur la dureté de ce métier exercé sous les plus septentrionales latitudes, c’est par le biais de la fiction qu’il nous est présenté. Une fiction très documentée, qui refait jouer à un père et à ses deux enfants leur véritable histoire.

Dominique, dit « Dom », pratique le « grand métier » : une marée de deux semaines, deux jours de repos à terre, en Vendée, et le départ à nouveau. Difficile dans ses conditions pour lui de mener une vie de famille. Il vient de divorcer et peine à conserver avec sa fille et son fils des liens normaux. Lorsque son aînée tombe enceinte, la juge aux affaires familiales lui intime de renoncer à son métier s’il veut conserver la garde de ses enfants. Dom décide alors de s’installer à son compte et d’acheter un bateau qu’il pourra sortir selon un agenda plus compatible avec une vie de famille.

Samuel Collardey – dont j’avais beaucoup aimé les deux premiers films L’apprenti et Comme un lion – cadre au plus près son personnage, avec une empathie et une humanité qui rappellent le cinéma social d’un Maurice Pialat ou d’un Ken Loach. Dominique Leborne, dans son propre rôle, est une révélation. Le prix Orrizonti du meilleur acteur qui lui a été attribué à Venise était amplement mérité. Ses faux airs de Reda Kateb, son sourire lumineux, sa « résilience » aux malheurs de la vie – pour utiliser un terme à la mode – font merveille.

Tempête a un titre trompeur. Pas de catastrophe dans le vie de Dom. Mais une suite de difficultés qu’il a du mal à résoudre. Une fois sur les rails, le film aurait pu sans forcer son talent s’acheminer jusqu’à un happy end convenu et attendu. Il évite cette facilité et se conclut de façon surprenante.

Un type, ni vraiment sympathique ni vraiment détestable, est poignardé par une bande de voyous. Il doit identifier son agresseur, hésite, se décide enfin.

Un type, ni vraiment sympathique ni vraiment détestable, est poignardé par une bande de voyous. Il doit identifier son agresseur, hésite, se décide enfin. Avant que le mariage gay soit légalisé, le combat de Laurel Hester, en phase terminale d’un cancer incurable, pour que sa compagne, Stacie Andree, puisse à sa mort recevoir sa pension, avait ému l’Amérique. Il était prévisible que cette histoire inspire le cinéma. Il était inévitable qu’il s’en saisisse avec une éléphantesque maladresse et un impudique sentimentalisme.

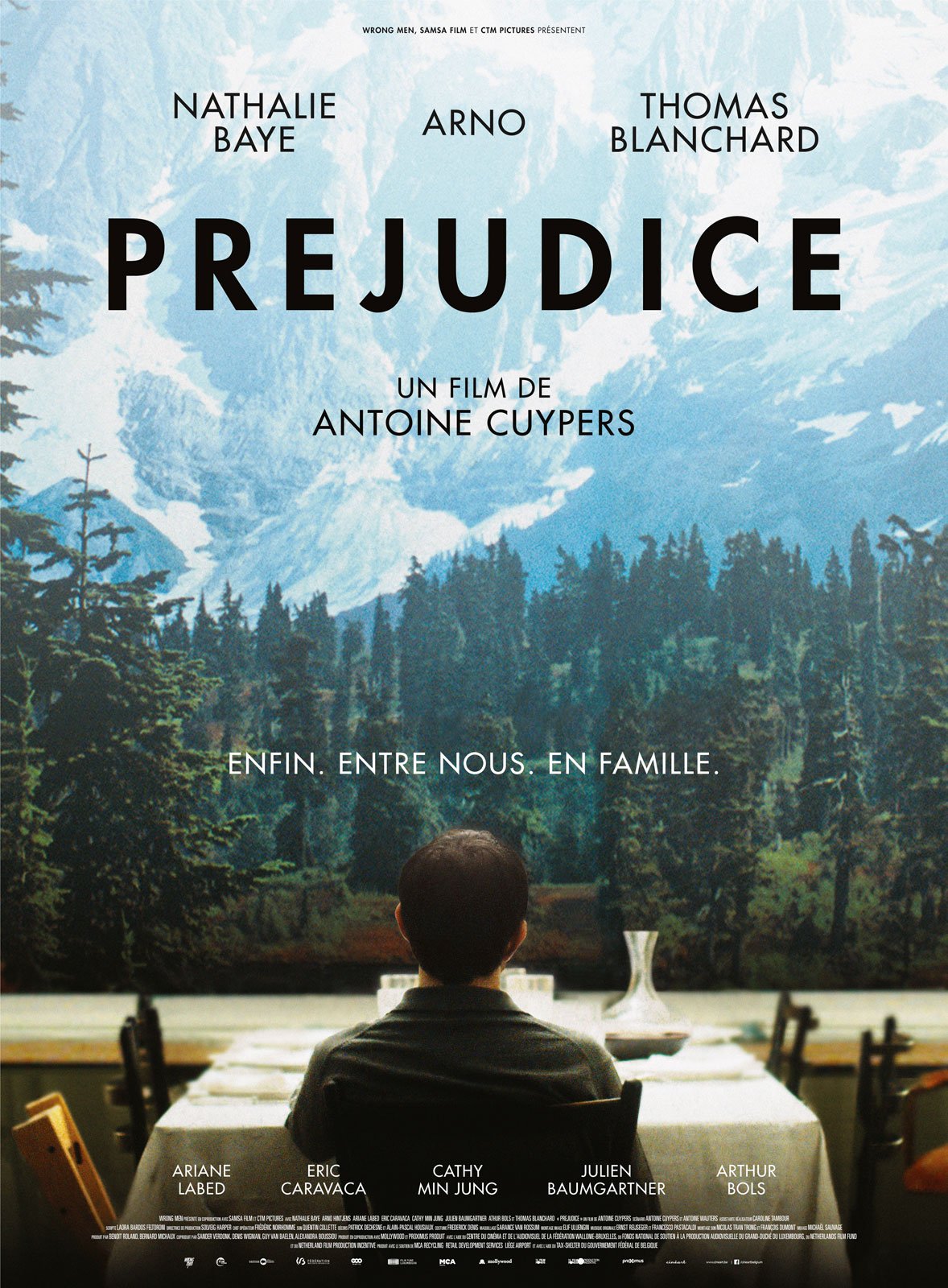

Avant que le mariage gay soit légalisé, le combat de Laurel Hester, en phase terminale d’un cancer incurable, pour que sa compagne, Stacie Andree, puisse à sa mort recevoir sa pension, avait ému l’Amérique. Il était prévisible que cette histoire inspire le cinéma. Il était inévitable qu’il s’en saisisse avec une éléphantesque maladresse et un impudique sentimentalisme. « Famille, je vous hais ». Le huis clos familial qui tourne mal est un style cinématographique à part entière. Thomas Vinterberg en a réalisé l’archétype avec Festen et son indépassable cruauté. La comparaison ne peut donc tourner qu’au désavantage du premier film d’Antoine Cuypers.

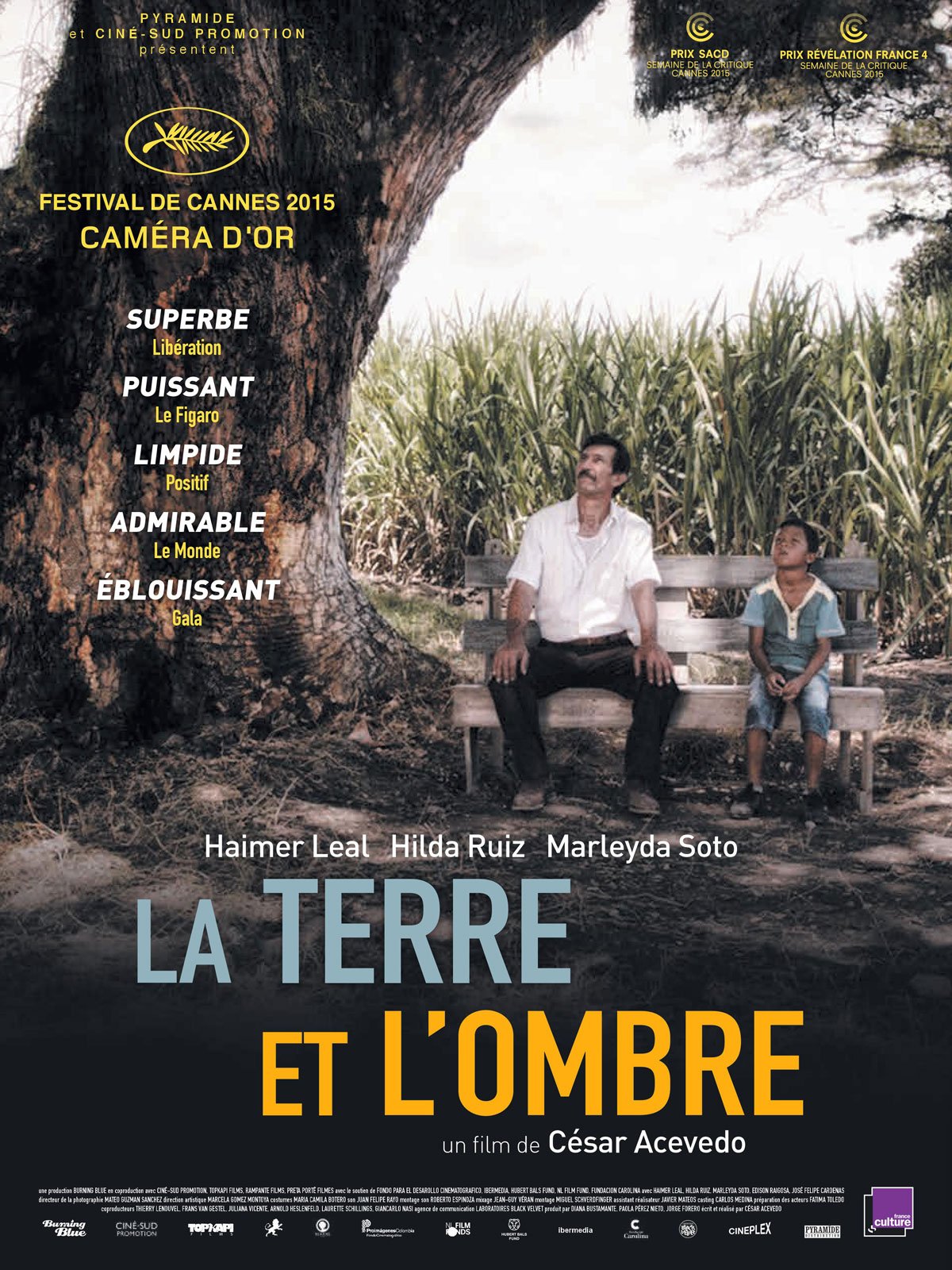

« Famille, je vous hais ». Le huis clos familial qui tourne mal est un style cinématographique à part entière. Thomas Vinterberg en a réalisé l’archétype avec Festen et son indépassable cruauté. La comparaison ne peut donc tourner qu’au désavantage du premier film d’Antoine Cuypers. Certains films provoquent chez moi une hypnose soporifique : L’Avventura, L’Année dernière à Marienbad, Les Ailes du désir, Solaris, Winter Sleep. Unanimement reconnus par une critique enthousiaste, couronnés de mille prix, ils ne me parlent pas. Leur beauté hiératique me reste irréductiblement étrangère. Leur faux rythme m’arrache des bâillements d’ennui. Pour autant, intimidé par tant d’éloges, je reconnais leur valeur et déplore ne pas y être sensible.

Certains films provoquent chez moi une hypnose soporifique : L’Avventura, L’Année dernière à Marienbad, Les Ailes du désir, Solaris, Winter Sleep. Unanimement reconnus par une critique enthousiaste, couronnés de mille prix, ils ne me parlent pas. Leur beauté hiératique me reste irréductiblement étrangère. Leur faux rythme m’arrache des bâillements d’ennui. Pour autant, intimidé par tant d’éloges, je reconnais leur valeur et déplore ne pas y être sensible.