Samir est grutier à Montreuil. Il tombe sous le charme d’Agathe, maître-nageur à la piscine Maurice-Thorez. Pour l’approcher, il prétend vouloir apprendre à nager. La jeune femme n’est pas insensible au charme taciturne de son élève en maillot orange. Mais lorsqu’elle découvre la supercherie, elle fuit en Islande pour participer à un – improbable – congrès mondial des maîtres-nageurs. Son sigisbée transi ne s’avoue pas vaincu et l’y suivra pour lui prouver la sincérité de son amour.

L’Effet aquatique est un petit film terriblement attachant. Un conte de fée contemporain entre Montreuil et Reykjavík, les deux ports d’attache de la réalisatrice franco-islandaise décédée en 2015. Une histoire d’amour tendrement surréaliste.

Sans doute le film est-il divisé en deux parties un peu trop différentes pour former un tout cohérent. La première se déroule presque intégralement entre les murs de la piscine Maurice-Thorez dont Sólveig Anspach croque avec jubilation les employés : un directeur pas très malin, un caissier toujours de bonne humeur, un maître-nageur lubrique. C’est dans ce cadre improbable que Samir et Agathe se rapprochent. Rupture de lieu, mais pas de ton, lorsque le film se déporte vers l’Islande. Pour participer au Congrès mondial des maîtres-nageurs, Samir se fait passer pour le délégué israélien et improvise un discours aussi naïf qu’émouvant.

La modestie de ce film l’empêche de prétendre au statut de chef-d’œuvre. Mais, dans le registre qui est le sien, L’Effet aquatique est une réussite totale.

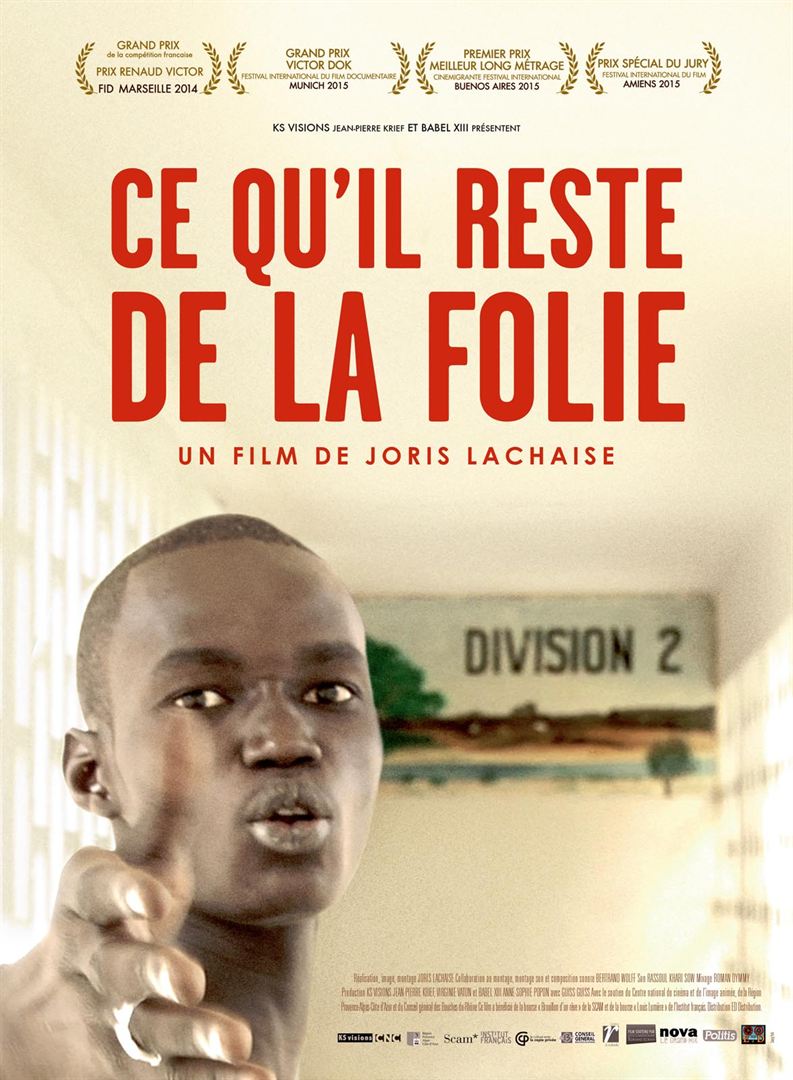

La maladie psychiatrique est-elle la même sous toutes les latitudes ? Est-on fou de la même façon en France et au Sénégal ? Des milieux sociaux et familiaux différents provoquent des troubles mentaux différents qui appellent des traitements différents. Tel est le postulat de base de l’ethnopsychiatrie vulgarisée en France par Tobie Nathan.

La maladie psychiatrique est-elle la même sous toutes les latitudes ? Est-on fou de la même façon en France et au Sénégal ? Des milieux sociaux et familiaux différents provoquent des troubles mentaux différents qui appellent des traitements différents. Tel est le postulat de base de l’ethnopsychiatrie vulgarisée en France par Tobie Nathan. L’affaire Kerviel présentait tous les ingrédients pour faire un film. Christophe Barratier l’a réalisé ; mais on n’y trouvera pas grand-chose en commun avec Les Choristes qui lui avait valu un immense – et mérité – succès. Il s’inspire largement du livre écrit en 2010 par Jérôme Kerviel. Du coup, c’est un procès à charge que le film instruit contre la Société générale. Il est surprenant qu’elle n’ait pas essayé et, en tout état de cause, pas réussi à en interdire la diffusion tant la charge est rude contre ses pratiques et son encadrement.

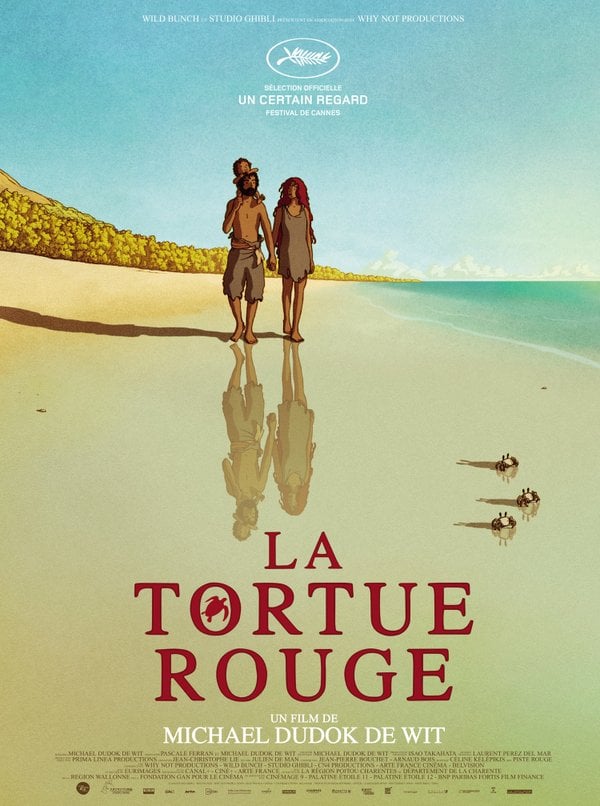

L’affaire Kerviel présentait tous les ingrédients pour faire un film. Christophe Barratier l’a réalisé ; mais on n’y trouvera pas grand-chose en commun avec Les Choristes qui lui avait valu un immense – et mérité – succès. Il s’inspire largement du livre écrit en 2010 par Jérôme Kerviel. Du coup, c’est un procès à charge que le film instruit contre la Société générale. Il est surprenant qu’elle n’ait pas essayé et, en tout état de cause, pas réussi à en interdire la diffusion tant la charge est rude contre ses pratiques et son encadrement. Un naufragé s’échoue sur une île déserte. Il tente de s’en échapper en construisant un radeau de fortune, mais une opiniâtre tortue rouge déjoue tous ses plans.

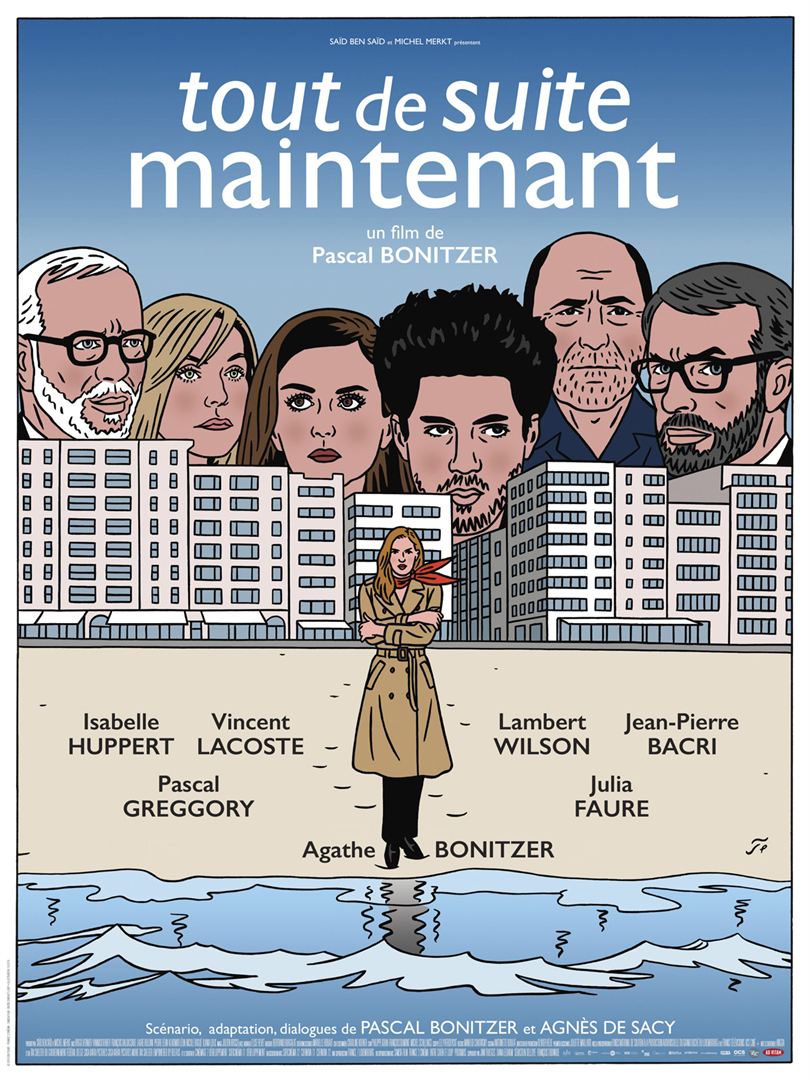

Un naufragé s’échoue sur une île déserte. Il tente de s’en échapper en construisant un radeau de fortune, mais une opiniâtre tortue rouge déjoue tous ses plans. Tout de suite maintenant annonce dès son titre un film sur l’arrivisme. Nora Sator (quel nom merveilleux !) nous est présentée comme une Rastignac en tailleur-pantalon recrutée par un prestigieux cabinet, spécialisé dans les fusions-acquisitions, dont elle grimpera tous les échelons en écrasant les obstacles qui se dresseront sur sa route. Pourtant le dernier film de Pascal Bonitzer ne nous mène pas là où on l’attendait. Est-ce à mettre à son actif ? Hélas non, pour trois raisons.

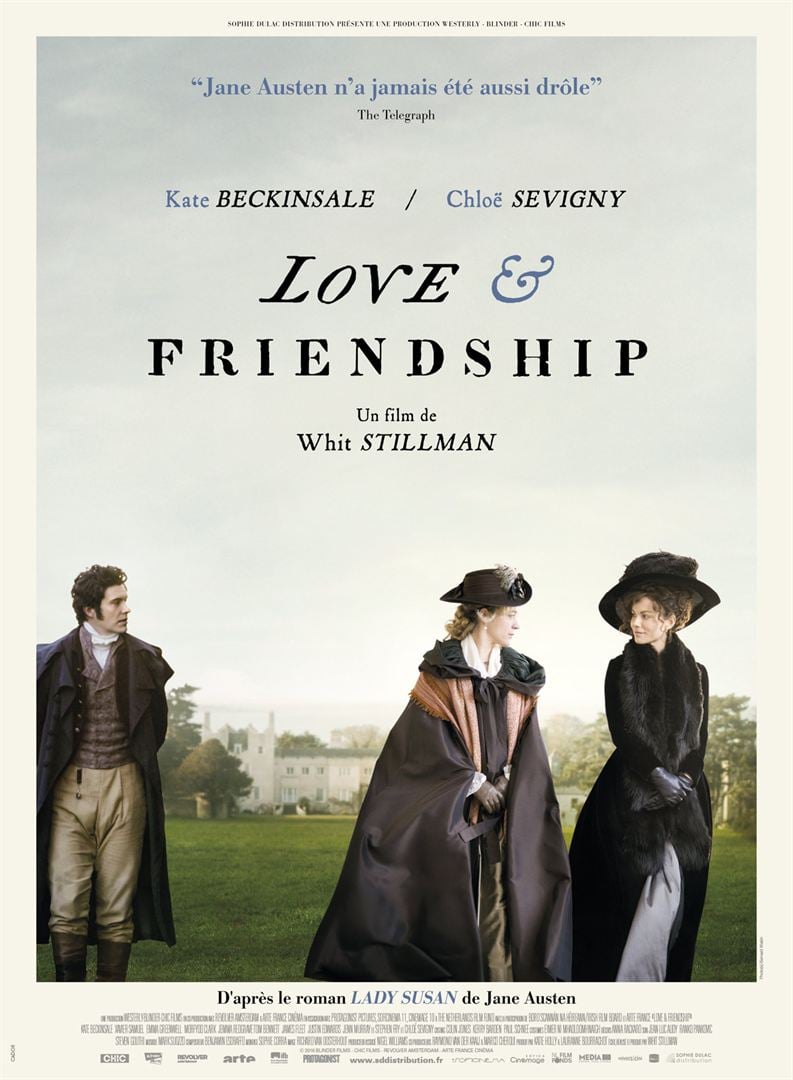

Tout de suite maintenant annonce dès son titre un film sur l’arrivisme. Nora Sator (quel nom merveilleux !) nous est présentée comme une Rastignac en tailleur-pantalon recrutée par un prestigieux cabinet, spécialisé dans les fusions-acquisitions, dont elle grimpera tous les échelons en écrasant les obstacles qui se dresseront sur sa route. Pourtant le dernier film de Pascal Bonitzer ne nous mène pas là où on l’attendait. Est-ce à mettre à son actif ? Hélas non, pour trois raisons. Jane Austen a décrit mieux que quiconque l’Angleterre géorgienne au tournant du (XIXe) siècle, sa petite noblesse campagnarde, ses codes et la façon de les contourner. Whit Stillman s’est fait, lui, le portraitiste des bobos new-yorkais au tournant du (XXIe) siècle, de leurs égocentrismes, de leurs frustrations et de leurs aspirations. La rencontre de ces deux grands artistes était inéluctable. Ou pas.

Jane Austen a décrit mieux que quiconque l’Angleterre géorgienne au tournant du (XIXe) siècle, sa petite noblesse campagnarde, ses codes et la façon de les contourner. Whit Stillman s’est fait, lui, le portraitiste des bobos new-yorkais au tournant du (XXIe) siècle, de leurs égocentrismes, de leurs frustrations et de leurs aspirations. La rencontre de ces deux grands artistes était inéluctable. Ou pas. Voilà un pitch qui sort des sentiers battus : Christophine (sic), thésarde folle d’amour pour le professeur Quignard, va s’inoculer de l’ADN de pingouin pour l’aider à décrocher le prix Nobel et pour conquérir son cœur. Depuis Monkey Business et Docteur Jekyll et Mister Love – qui m’avait fait pleurer de rire quand j’avais dix ans – le monde de la recherche n’a guère inspiré le cinéma. C’est souvent le point de départ – ou le passage obligé – des films de super héros avec transmutation anabolisante à la clé : Hulk, Spiderman, Les Quatre Fantastiques… Mais son univers aseptisé, ses luttes de pouvoirs, sa quête frénétique et souvent frustrante d’une percée scientifique n’ont jamais été filmés.

Voilà un pitch qui sort des sentiers battus : Christophine (sic), thésarde folle d’amour pour le professeur Quignard, va s’inoculer de l’ADN de pingouin pour l’aider à décrocher le prix Nobel et pour conquérir son cœur. Depuis Monkey Business et Docteur Jekyll et Mister Love – qui m’avait fait pleurer de rire quand j’avais dix ans – le monde de la recherche n’a guère inspiré le cinéma. C’est souvent le point de départ – ou le passage obligé – des films de super héros avec transmutation anabolisante à la clé : Hulk, Spiderman, Les Quatre Fantastiques… Mais son univers aseptisé, ses luttes de pouvoirs, sa quête frénétique et souvent frustrante d’une percée scientifique n’ont jamais été filmés. En 1999, Winona Ryder était plus connue que Angelina Jolie. Celle-ci n’avait que le deuxième rôle de Girl, interrupted dont le premier revenait à celle-là. Pourquoi cette introduction ? Parce que Girl, interrupted racontait l’amitié de deux jeunes femmes internées dans un asile psychiatrique.

En 1999, Winona Ryder était plus connue que Angelina Jolie. Celle-ci n’avait que le deuxième rôle de Girl, interrupted dont le premier revenait à celle-là. Pourquoi cette introduction ? Parce que Girl, interrupted racontait l’amitié de deux jeunes femmes internées dans un asile psychiatrique. Paul est détective privé. Il ne se console pas d’être séparé de Dorothy, sa fille biologique. La mère de l’adolescente a refait sa vie et fondé un foyer. Jusqu’au jour où Dorothy recrute Paul pour… retrouver son père !

Paul est détective privé. Il ne se console pas d’être séparé de Dorothy, sa fille biologique. La mère de l’adolescente a refait sa vie et fondé un foyer. Jusqu’au jour où Dorothy recrute Paul pour… retrouver son père ! Longtemps le cinéma français s’est tenu éloigné du monde politique. Longtemps il fut de bon ton de s’en étonner, le comparant au cinéma américain qui, depuis toujours, n’a pas hésité à mettre en scène les sommets de l’État. La situation est en train de – lentement – évoluer : l’excellent La Conquête, le drolatique Quai d’Orsay, le surcoté L’Exercice de l’État, la série Les Hommes de l’ombre décrivent avec plus ou moins de succès les arcanes du pouvoir et les moyens de le conquérir.

Longtemps le cinéma français s’est tenu éloigné du monde politique. Longtemps il fut de bon ton de s’en étonner, le comparant au cinéma américain qui, depuis toujours, n’a pas hésité à mettre en scène les sommets de l’État. La situation est en train de – lentement – évoluer : l’excellent La Conquête, le drolatique Quai d’Orsay, le surcoté L’Exercice de l’État, la série Les Hommes de l’ombre décrivent avec plus ou moins de succès les arcanes du pouvoir et les moyens de le conquérir.