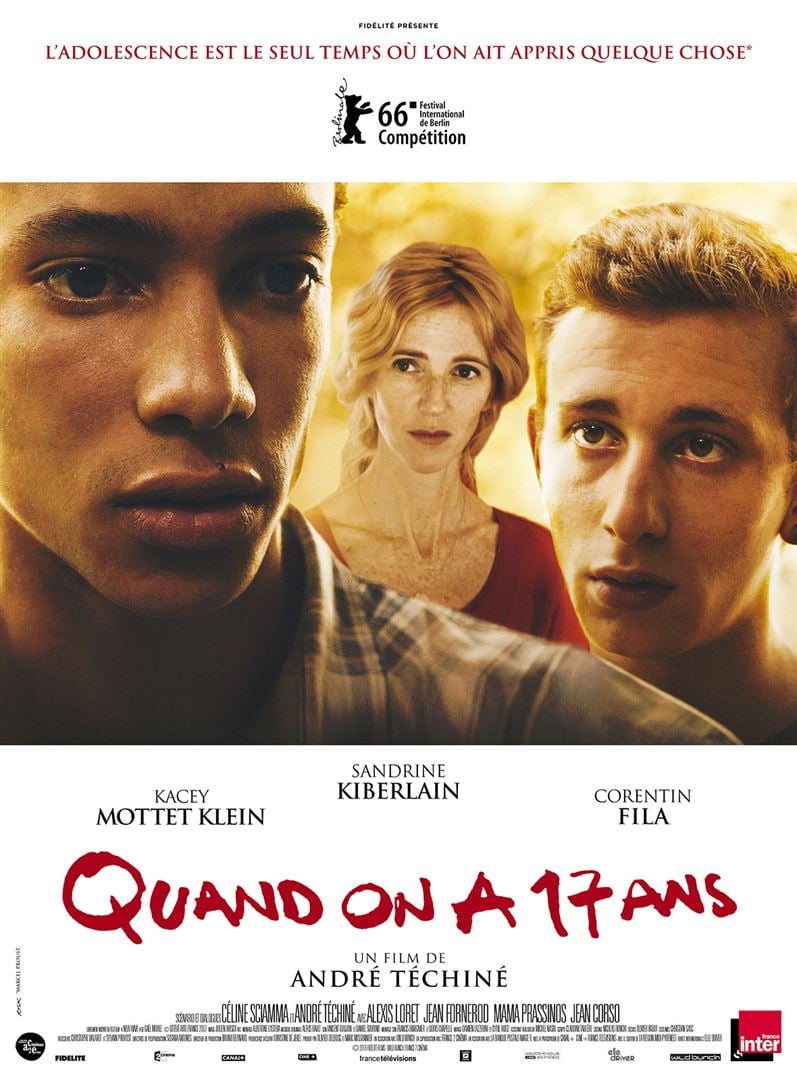

Je suis loin de partager l’enthousiaste critique suscitée par le dernier film d’André Téchiné.

Je suis loin de partager l’enthousiaste critique suscitée par le dernier film d’André Téchiné.

Damien et Thomas ont dix-sept ans. Damien est un fils de bonne famille : papa militaire (bien vieux pour être lieutenant… mais, bon, Téchiné n’a pas fait l’IHEDN) et maman médecin de campagne. La situation de Damien est plus compliquée : il est le fils adoptif d’un couple d’agriculteurs installé en montagne à plus d’une heure du lycée. Aussi lorsque la mère de Thomas est hospitalisée, la mère de Damien propose d’héberger Thomas chez elle. Le hic : les deux adolescents se détestent autant qu’ils s’attirent.

Le scénario est cosigné par Céline Sciamma (Tomboy, Bande de filles) et on y retrouve le thème qui lui est cher de la confusion des sentiments chez les adolescents. Damien est attiré par Thomas ; mais Thomas n’est pas au clair avec ses désirs. C’est Marianne, la mère, lumineusement interprétée par Sandrine Kiberlain, qui les rapprochera lentement.

Le Monde s’enthousiasme pour ce portrait d’une « adolescence pleine de grâce et de fureur ». Au contraire, j’ai trouvé ce trio peu crédible sinon caricatural. Les éclats de rire gênés de la salle devant certaines scènes particulièrement ratées en témoignent. La description des premières amours adolescentes, homo ou hétéro, est un sujet cinématographique éculé. André Téchiné lui-même l’a déjà traité avec beaucoup plus de succès dans Les Roseaux sauvages.

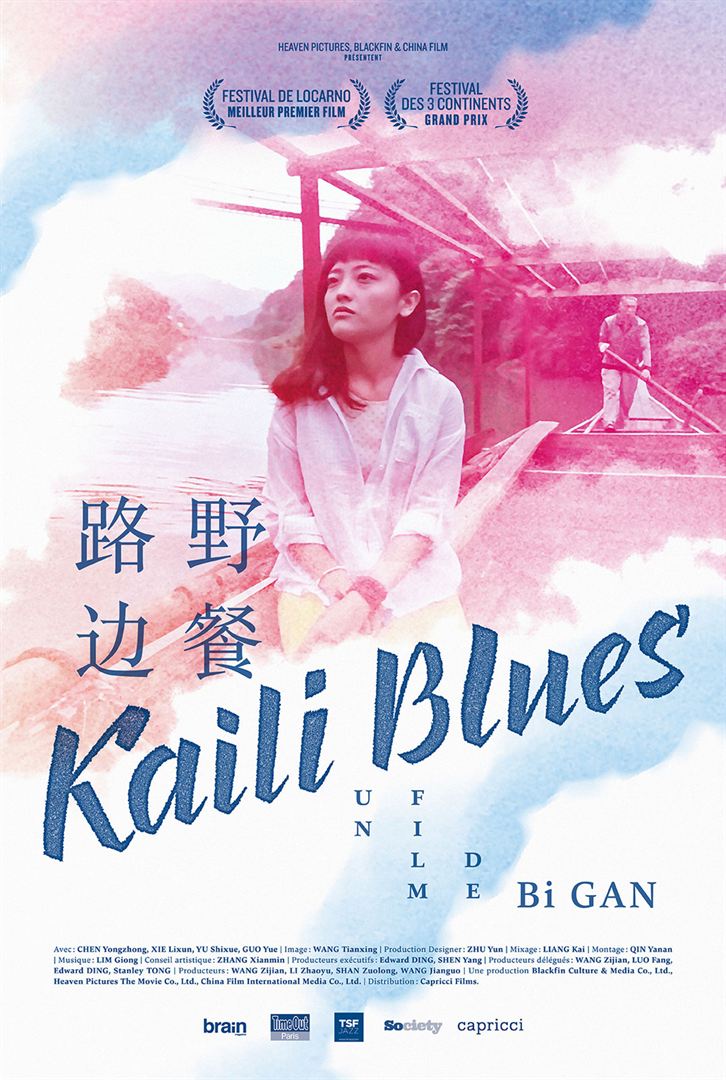

Kaili Blues a provoqué une polémique dans le petit monde du cinéma. Affligé par le faible nombre de salles qui l’ont programmé, son distributeur a lancé un cri d’alarme. Que le nombre impressionnant de sorties (vingt-et-une cette semaine) condamne à l’invisibilité la plupart des « petits films » relève de l’évidence. Pour autant, Kaili Blues n’est peut-être pas le meilleur ambassadeur d’un cinéma d’art et essai injustement bâillonné.

Kaili Blues a provoqué une polémique dans le petit monde du cinéma. Affligé par le faible nombre de salles qui l’ont programmé, son distributeur a lancé un cri d’alarme. Que le nombre impressionnant de sorties (vingt-et-une cette semaine) condamne à l’invisibilité la plupart des « petits films » relève de l’évidence. Pour autant, Kaili Blues n’est peut-être pas le meilleur ambassadeur d’un cinéma d’art et essai injustement bâillonné. « Un film sans sexe, ni violence. » Voilà ce que ma (vieille) maman aime au cinéma. Aussi lui avais-je chaleureusement conseillé le dernier film de Thomas Lilti, le réalisateur du très réussi Hippocrate. Sans doute le sponsoring de France bleue avait-il endormi mon sens critique. Car ma bientôt octogénaire génitrice m’a sévèrement tancé pour mes conseils mal avisés : « Un film trop conventionnel, cousu de fil blanc, ennuyeux. »

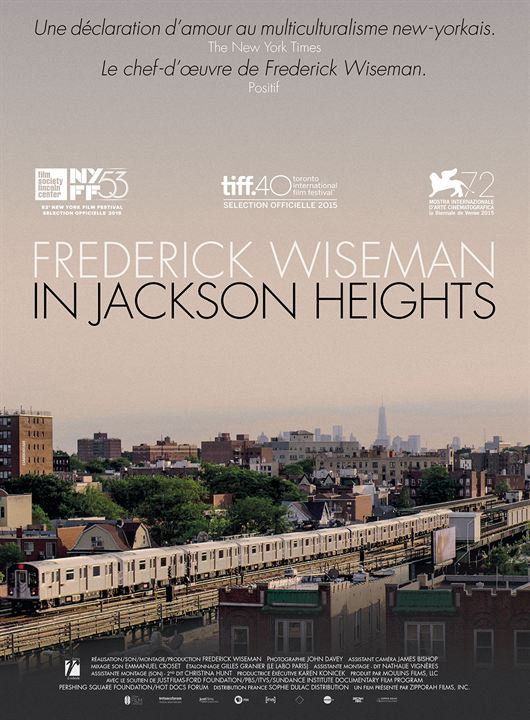

« Un film sans sexe, ni violence. » Voilà ce que ma (vieille) maman aime au cinéma. Aussi lui avais-je chaleureusement conseillé le dernier film de Thomas Lilti, le réalisateur du très réussi Hippocrate. Sans doute le sponsoring de France bleue avait-il endormi mon sens critique. Car ma bientôt octogénaire génitrice m’a sévèrement tancé pour mes conseils mal avisés : « Un film trop conventionnel, cousu de fil blanc, ennuyeux. » À quatre-vingts ans passés, Frederick Wiseman est le plus grand documentariste contemporain. Il a créé un style documentaire qui s’est imposé comme une règle, au point parfois d’être érigé en dogme : pas de voix off, pas d’explication, pas d’interview, pas de musique. Des images et du son bruts, captés sur le vif, au plus proche de la réalité.

À quatre-vingts ans passés, Frederick Wiseman est le plus grand documentariste contemporain. Il a créé un style documentaire qui s’est imposé comme une règle, au point parfois d’être érigé en dogme : pas de voix off, pas d’explication, pas d’interview, pas de musique. Des images et du son bruts, captés sur le vif, au plus proche de la réalité. La bande-annonce de Saint Amour ne m’avait pas mis l’eau – ni le vin – à la bouche. J’aurais dû me fier à mon premier sentiment tant ce film franchouillard ressemble à ce qu’il annonce.

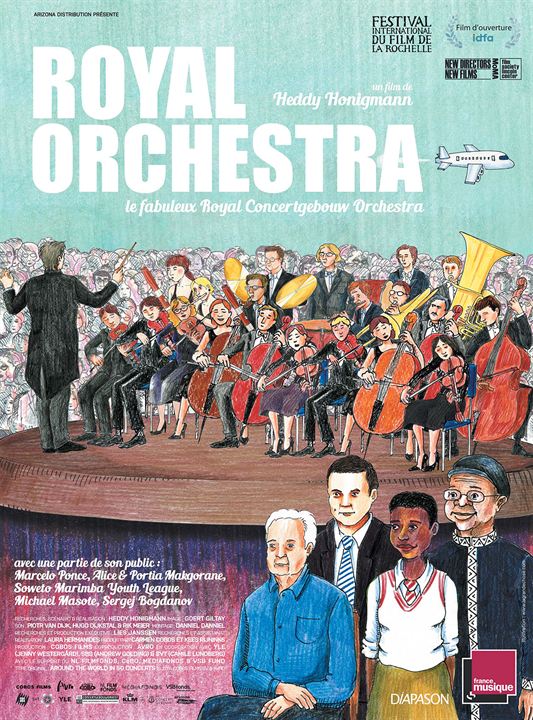

La bande-annonce de Saint Amour ne m’avait pas mis l’eau – ni le vin – à la bouche. J’aurais dû me fier à mon premier sentiment tant ce film franchouillard ressemble à ce qu’il annonce. Un orchestre symphonique constitue un fascinant objet d’étude sociologique. Étonnamment, le cinéma documentaire ne s’en est pas emparé. Si Frederick Wiseman a installé sa caméra à l’école de danse de l’Opéra de Paris (2009), avant de l’installer au Crazy Horse, à Berkeley ou à la National Gallery , l’immense documentariste américain – qui n’a jamais été aussi productif qu’à quatre-vingts ans passés – ne s’est jamais intéressé à un orchestre.

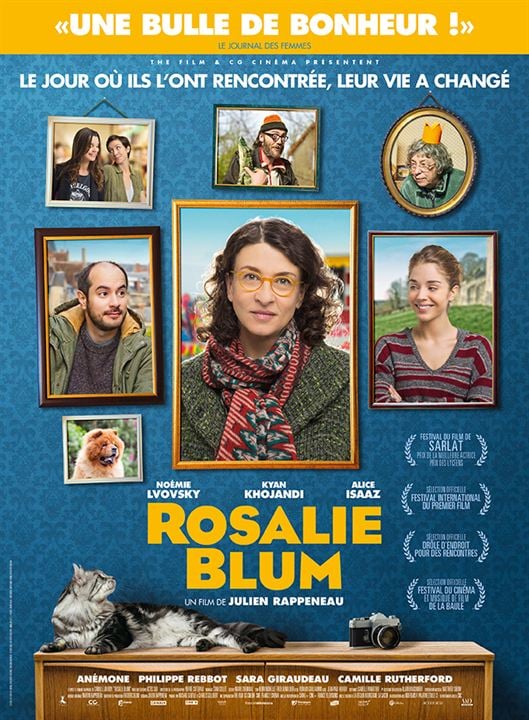

Un orchestre symphonique constitue un fascinant objet d’étude sociologique. Étonnamment, le cinéma documentaire ne s’en est pas emparé. Si Frederick Wiseman a installé sa caméra à l’école de danse de l’Opéra de Paris (2009), avant de l’installer au Crazy Horse, à Berkeley ou à la National Gallery , l’immense documentariste américain – qui n’a jamais été aussi productif qu’à quatre-vingts ans passés – ne s’est jamais intéressé à un orchestre. Dans la famille Rappeneau, je demande le fils. Tout le monde connaît Jean-Paul Rappeneau et ses films qui dessinent, depuis cinquante ans, une filmographie aussi laconique qu’élégante : Les Mariés de l’an II (1971), Le Sauvage (1975), Cyrano de Bergerac (1990). Pas facile de faire carrière au cinéma quand son père y occupe une place si prestigieuse. Julien s’y emploie pourtant. Scénariste reconnu (Largo Winch, Cloclo, Zulu), il passe pour la première fois derrière la caméra.

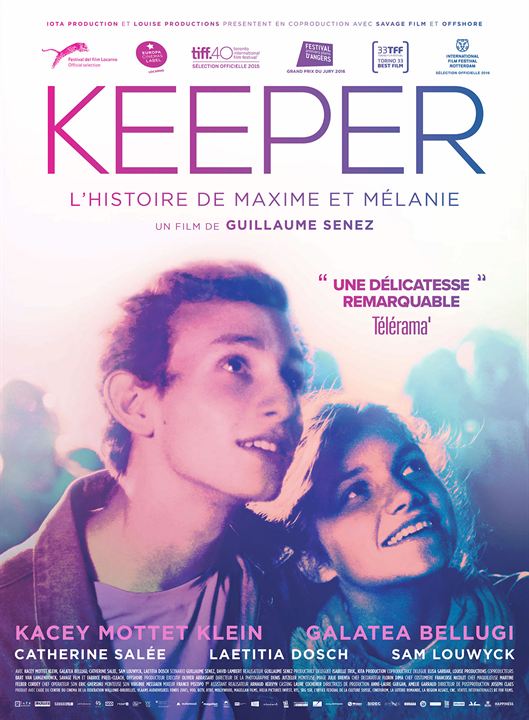

Dans la famille Rappeneau, je demande le fils. Tout le monde connaît Jean-Paul Rappeneau et ses films qui dessinent, depuis cinquante ans, une filmographie aussi laconique qu’élégante : Les Mariés de l’an II (1971), Le Sauvage (1975), Cyrano de Bergerac (1990). Pas facile de faire carrière au cinéma quand son père y occupe une place si prestigieuse. Julien s’y emploie pourtant. Scénariste reconnu (Largo Winch, Cloclo, Zulu), il passe pour la première fois derrière la caméra. Maxime et Mélanie ont quinze ans. Ils s’aiment. Mélanie tombe enceinte. Gardera ? Gardera pas ? Le titre, pas très heureux, nous met sur la piste. Et on se doute que si Mélanie avortait,le film tournerait court. Donc, même si la décision n’intervient qu’au mitan du film, elle le garde. Vous pensez que je viens de vous gâcher le suspense ? Vous vous trompez. Car la fin du film, étonnante et inéluctable, vous scotchera.

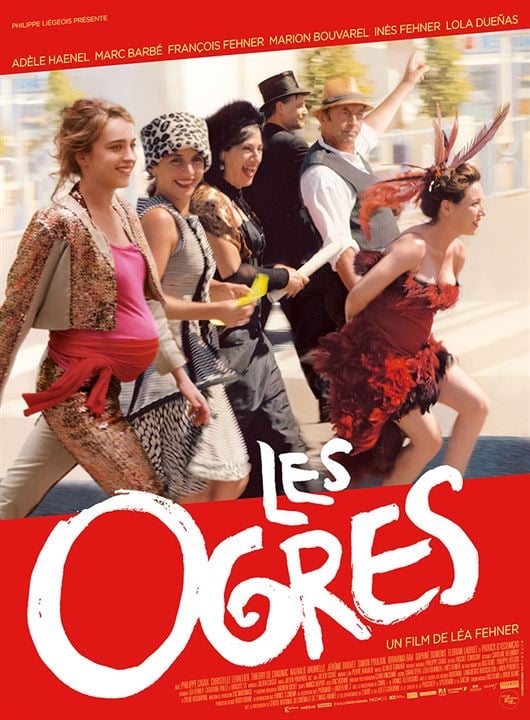

Maxime et Mélanie ont quinze ans. Ils s’aiment. Mélanie tombe enceinte. Gardera ? Gardera pas ? Le titre, pas très heureux, nous met sur la piste. Et on se doute que si Mélanie avortait,le film tournerait court. Donc, même si la décision n’intervient qu’au mitan du film, elle le garde. Vous pensez que je viens de vous gâcher le suspense ? Vous vous trompez. Car la fin du film, étonnante et inéluctable, vous scotchera. Quel film ! deux heures vingt-quatre ! Rien de moins ! Un film inclassable. Ni intello ni vulgaire. Mi-documentaire mi-fiction. Qui décrit une troupe de théâtre ambulant, jouant Tchekhov. Mais dont la création artistique n’est pas l’objet. Plutôt la vie. La vie de chacun des membres de la troupe. Son directeur tyrannique. Sa femme humiliée mais aimante. Sa fille en quête d’émancipation. Une ancienne maîtresse amoureuse. Un acteur qui ne parvient pas à faire le deuil de son fils. une femme qui attend un bébé.

Quel film ! deux heures vingt-quatre ! Rien de moins ! Un film inclassable. Ni intello ni vulgaire. Mi-documentaire mi-fiction. Qui décrit une troupe de théâtre ambulant, jouant Tchekhov. Mais dont la création artistique n’est pas l’objet. Plutôt la vie. La vie de chacun des membres de la troupe. Son directeur tyrannique. Sa femme humiliée mais aimante. Sa fille en quête d’émancipation. Une ancienne maîtresse amoureuse. Un acteur qui ne parvient pas à faire le deuil de son fils. une femme qui attend un bébé. Notre époque est à l’ironie. Il ne faut rien prendre au sérieux, sauf à passer pour un barbon sentencieux. Il ne faut rien présenter sans l’agrémenter d’un trait d’humour, sauf à passer pour un pisse-vinaigre.

Notre époque est à l’ironie. Il ne faut rien prendre au sérieux, sauf à passer pour un barbon sentencieux. Il ne faut rien présenter sans l’agrémenter d’un trait d’humour, sauf à passer pour un pisse-vinaigre.