Vous connaissez les Drag Queens, ces travestis masculins qui osent une féminité exacerbée ? Connaissiez-vous les Drag Kings, leurs homologues féminins, travestis en hommes et tout aussi outranciers ? Le documentaire de Chriss Lag, sorti en 2015, rediffusé à l’Arlequin à l’occasion d’une soirée ArleQueen, est l’occasion de découvrir cet univers burlesque et féministe.

Vous connaissez les Drag Queens, ces travestis masculins qui osent une féminité exacerbée ? Connaissiez-vous les Drag Kings, leurs homologues féminins, travestis en hommes et tout aussi outranciers ? Le documentaire de Chriss Lag, sorti en 2015, rediffusé à l’Arlequin à l’occasion d’une soirée ArleQueen, est l’occasion de découvrir cet univers burlesque et féministe.

J’avais beaucoup aimé Les Reines de la nuit, le documentaire de Christiane Spiéro sur les drag-queens sorti fin 2019. J’ai pris le même intérêt à ce documentaire-là dont j’avais raté la sortie en salles.

Le monde des Kings est fascinant. Il s’agit de femmes – et d’hommes – qui interrogent leur rapport à la masculinité. Elles peuvent être lesbiennes, bi ou hétéros, gouines, butch ou queer, en transition ou pas. Peu importe. Leur personnage est souvent un cliché masculiniste, un macho barbu, moustachu qui incarne jusqu’à la caricature la beaufitude. Les Kings dans leur parodie dénoncent ce virilisme testostéroné et se plaisent à en montrer les failles lorsqu’elles laissent deviner, sous le poil et la barbe, une féminité décalée.

La démarche est politique. La profondeur du débat qui a suivi la projection en témoigne. Elle est aussi artistique. Il ne s’agit pas seulement de patronage – si j’ose dire – de spectacles de kermesse donnés par une bande de copines qui pourraient tout aussi bien boire le thé ou jouer au bridge. Il s’agit de performeurs, de comédien.ne.s, qui se forment scrupuleusement, notamment dans les ateliers qu’anime Louis.e Deville, une performeuse américaine installée depuis peu en France, qui a conservé de son expatriation un délicieux accent anglo-saxon. Cette jeune femme a un charisme fou et un regard diablement pénétrant sur son art. Elle aurait amplement justifié à elle seule un documentaire tout entier.

Le Parlement européen comme vous ne l’avez jamais vu. « Democracy » est le titre (anglais) d’un documentaire (allemand) d’un réalisateur (suisse) sur le fonctionnement du Parlement européen. Ou plutôt sur le laborieux travail d’un eurodéputé chargé de défendre le projet de nouveau règlement général sur la protection des données personnelles.

Le Parlement européen comme vous ne l’avez jamais vu. « Democracy » est le titre (anglais) d’un documentaire (allemand) d’un réalisateur (suisse) sur le fonctionnement du Parlement européen. Ou plutôt sur le laborieux travail d’un eurodéputé chargé de défendre le projet de nouveau règlement général sur la protection des données personnelles. Louis XIV se meurt. Louis XIV va mourir. Louis XIV meurt.

Louis XIV se meurt. Louis XIV va mourir. Louis XIV meurt. Le Mediator était un coupe-faim destiné aux diabétiques en surpoids. Commercialisé en France par les laboratoires Servier depuis 1976, il provoque des complications cardiaques susceptibles d’entraîner la mort. Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest, est la première à avoir dénoncé les dangers de ce médicament. Adapté de son autobiographie, ce film raconte son histoire.

Le Mediator était un coupe-faim destiné aux diabétiques en surpoids. Commercialisé en France par les laboratoires Servier depuis 1976, il provoque des complications cardiaques susceptibles d’entraîner la mort. Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest, est la première à avoir dénoncé les dangers de ce médicament. Adapté de son autobiographie, ce film raconte son histoire. J’ai lu et entendu tant de mal de « Alliés » que j’ai bien failli me laisser décourager d’aller le voir. Sans doute si on le compare à l’incomparable « Casablanca » – avec lequel il a la maladresse de vouloir se frotter – sera-t-on nécessairement déçu. Mais si on le prend pour ce qu’il est, soit un honnête film à grand spectacle hollywoodien, pourra-t-on le goûter sans déplaisir.

J’ai lu et entendu tant de mal de « Alliés » que j’ai bien failli me laisser décourager d’aller le voir. Sans doute si on le compare à l’incomparable « Casablanca » – avec lequel il a la maladresse de vouloir se frotter – sera-t-on nécessairement déçu. Mais si on le prend pour ce qu’il est, soit un honnête film à grand spectacle hollywoodien, pourra-t-on le goûter sans déplaisir. « Objets inanimés avez-vous donc une âme. Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? ». Pas sûr que les gais lurons qui ont concocté « Sausage party » et donné la parole aux aliments d’un supermarché soient des admirateurs de Lamartine. Mais bon… ce n’est pas ce qu’on leur demande. Et j’avais envie d’étaler ma culture !

« Objets inanimés avez-vous donc une âme. Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? ». Pas sûr que les gais lurons qui ont concocté « Sausage party » et donné la parole aux aliments d’un supermarché soient des admirateurs de Lamartine. Mais bon… ce n’est pas ce qu’on leur demande. Et j’avais envie d’étaler ma culture ! Le 15 janvier 2009, le capitaine Sullenberger fait amerrir sur l’Hudson le vol 11549 de la US Airways dont les deux réacteurs venaient d’être détruits à basse altitude par un vol de bernaches. Les cent cinquante passagers immédiatement sauvés de la noyade sont tous sains et saufs.

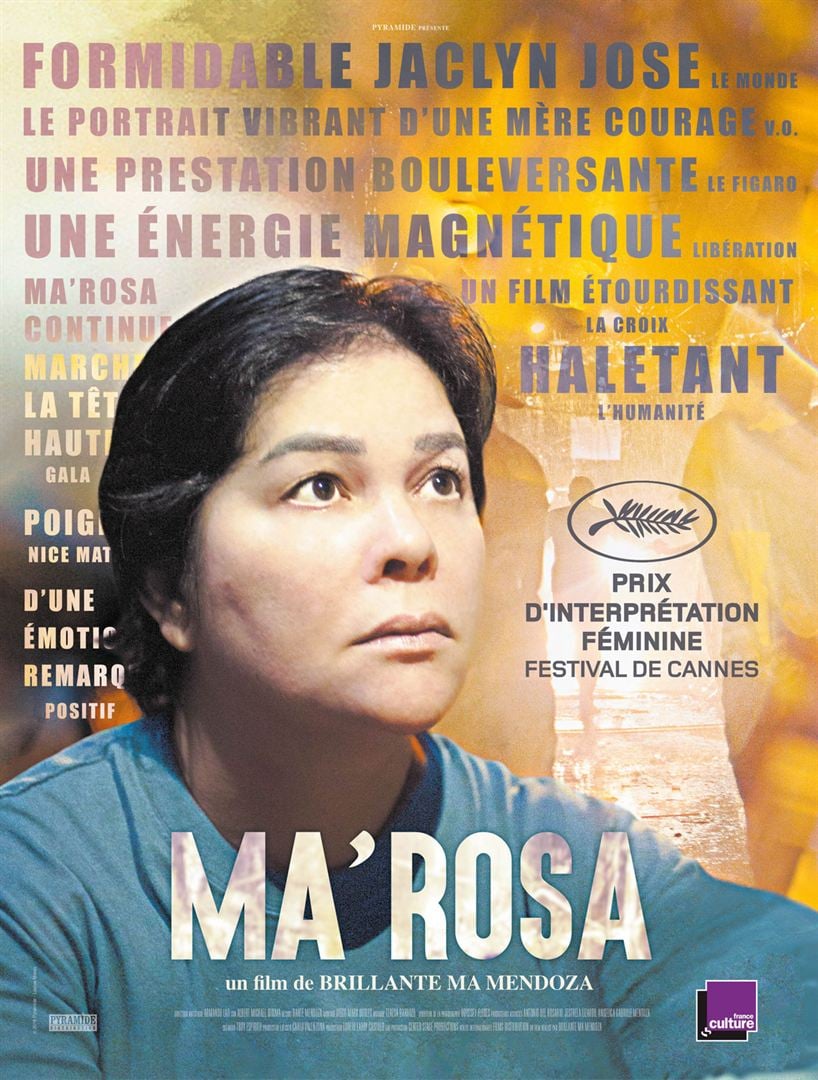

Le 15 janvier 2009, le capitaine Sullenberger fait amerrir sur l’Hudson le vol 11549 de la US Airways dont les deux réacteurs venaient d’être détruits à basse altitude par un vol de bernaches. Les cent cinquante passagers immédiatement sauvés de la noyade sont tous sains et saufs. Rosa et Nestor tiennent un petit commerce dans un bidonville de Manille. Ils y vendent des bonbons, des stylos… et, pour arrondir leurs revenus bien modestes, le crystal que leur vend un dealer. La veille de l’anniversaire de Nestor, la police débarque, les arrête devant leurs enfants éplorés, les traînent au poste. Les charges qui pèsent contre eux sont écrasantes. Pour éviter une lourde peine de prison, ils doivent dénoncer leur dealer. Mais les policiers leur mettent un autre marché en main : leur libération contre un gros pot-de-vin.

Rosa et Nestor tiennent un petit commerce dans un bidonville de Manille. Ils y vendent des bonbons, des stylos… et, pour arrondir leurs revenus bien modestes, le crystal que leur vend un dealer. La veille de l’anniversaire de Nestor, la police débarque, les arrête devant leurs enfants éplorés, les traînent au poste. Les charges qui pèsent contre eux sont écrasantes. Pour éviter une lourde peine de prison, ils doivent dénoncer leur dealer. Mais les policiers leur mettent un autre marché en main : leur libération contre un gros pot-de-vin. Mon Dieu cette affiche ! La photo qui tue : Ben Affleck le regard noir brandissant un fusil à lunettes. Et le slogan qui claque et fait penser à un film X « Bourgeoise le jour, p… la nuit ».

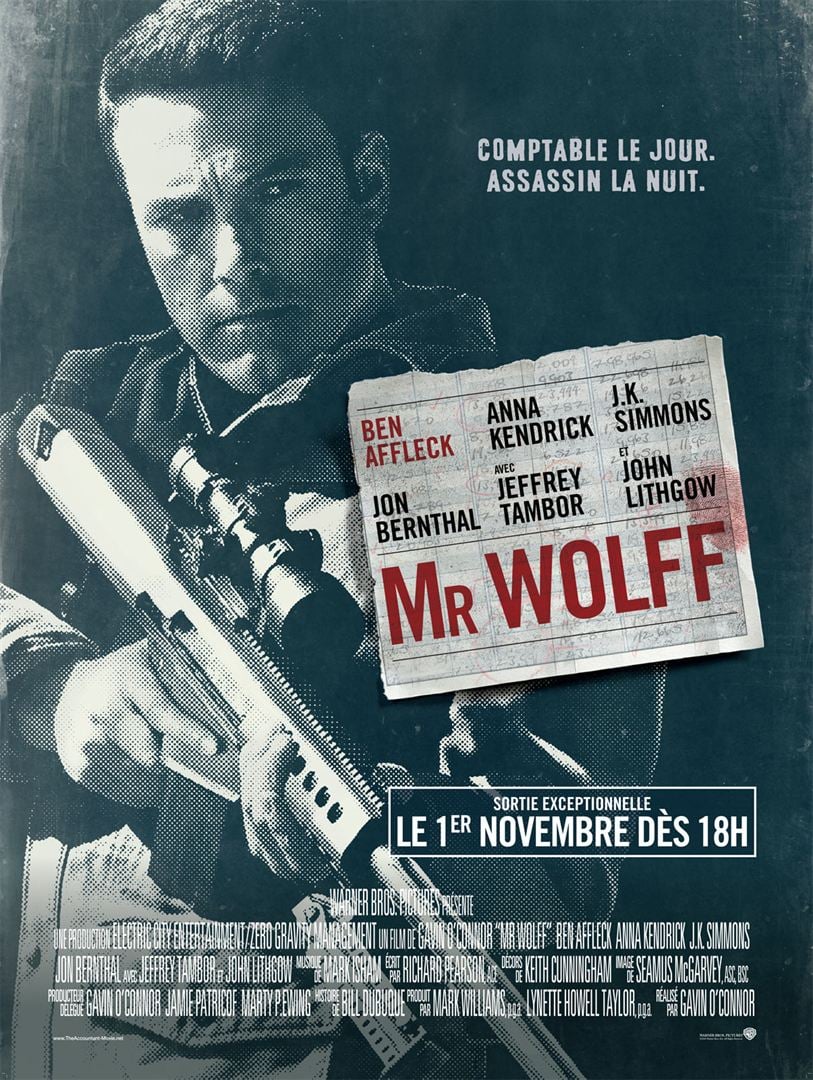

Mon Dieu cette affiche ! La photo qui tue : Ben Affleck le regard noir brandissant un fusil à lunettes. Et le slogan qui claque et fait penser à un film X « Bourgeoise le jour, p… la nuit ». Au début du dix-neuvième siècle, Jeanne vient d’achever sa scolarité chez les sœurs. Elle est la fille unique du baron et de la baronne Le Perthuis des Vauds. Elle épouse un jeune vicomte. Mais la vie lui apportera bientôt son lot de désillusions. Son mari la trompe. Sa meilleure amie la trahit. Son fils unique est une canaille qui lui ment et la vole.

Au début du dix-neuvième siècle, Jeanne vient d’achever sa scolarité chez les sœurs. Elle est la fille unique du baron et de la baronne Le Perthuis des Vauds. Elle épouse un jeune vicomte. Mais la vie lui apportera bientôt son lot de désillusions. Son mari la trompe. Sa meilleure amie la trahit. Son fils unique est une canaille qui lui ment et la vole.