En 2006 sortait Une vérité qui dérange (An Inconvenient Truth) qui remporta l’Oscar du meilleur documentaire et permit à Al Gore de décrocher l’année suivante le Prix Nobel de la paix. Dix ans plus tard, Une suite qui dérange (An Inconvenient Sequel) se présente comme sa suite assumée. Bizarrement sous-titré en français Le Temps de l’action (alors que le sous-titre original est Truth to Power), il y est moins question des moyens concrets d’agir pour la planète que de suivre Al Gore dans sa croisade sans cesse recommencée contre le réchauffement climatique.

En 2006 sortait Une vérité qui dérange (An Inconvenient Truth) qui remporta l’Oscar du meilleur documentaire et permit à Al Gore de décrocher l’année suivante le Prix Nobel de la paix. Dix ans plus tard, Une suite qui dérange (An Inconvenient Sequel) se présente comme sa suite assumée. Bizarrement sous-titré en français Le Temps de l’action (alors que le sous-titre original est Truth to Power), il y est moins question des moyens concrets d’agir pour la planète que de suivre Al Gore dans sa croisade sans cesse recommencée contre le réchauffement climatique.

Le héros a vieilli. Il a désormais des cheveux blancs. On le sent parfois sur le point de renoncer face aux climato-sceptiques qui le dénigrent, face aux catastrophes naturelles de plus en plus dévastatrices, face à Donald Trump et ses tweets imbéciles. Mais son constat est toujours aussi angoissant : la calotte glaciaire fond, le niveau des mers s’élève, le climat se dérègle, les ouragans sont de plus en plus violents, les canicules de plus en plus brûlantes, les feux de forêts de plus en plus meurtriers. Que faire ? C’est là où Al Gore est le moins convaincant qui se borne à plaider en faveur de la substitution du pétrole et du charbon par le solaire et l’éolien.

Pour donner une tension à leur documentaire, les deux réalisateurs ont pris pour fil narratif la préparation de la COP21 de Paris en décembre 2015. Ils s’attachent à un aspect de cette négociation complexe : les résistances de l’Inde, puissance émergente qui refuse de sacrifier son développement sur l’autel de la vertu écologique. Le ministre indien de l’énergie oppose à AL Gore un argument qui le laisse coi : « L’Occident s’est développé pendant 150 ans en utilisant des énergies fossiles. Pourquoi nous refuser aujourd’hui ce dont vous avez abusé hier ? » Les réticences indiennes sont vaincues grâce à l’intervention de Al Gore qui convainc les dirigeants de la Banque mondiale d’accorder à l’Inde des facilités de crédit pour se doter de capteurs solaires et renoncer à leurs projets de centrales au charbon.

Une suite qui dérange est sans doute une longue publicité en faveur des actions menées par Al Gore. C’est tout juste s’il ne se termine pas avec le numéro de CCP où lui verser des dons. Pour autant, il est des actions moins nobles, des causes moins vertueuses auxquelles on aurait trouvé à redire à ce procédé un poil trop racoleur.

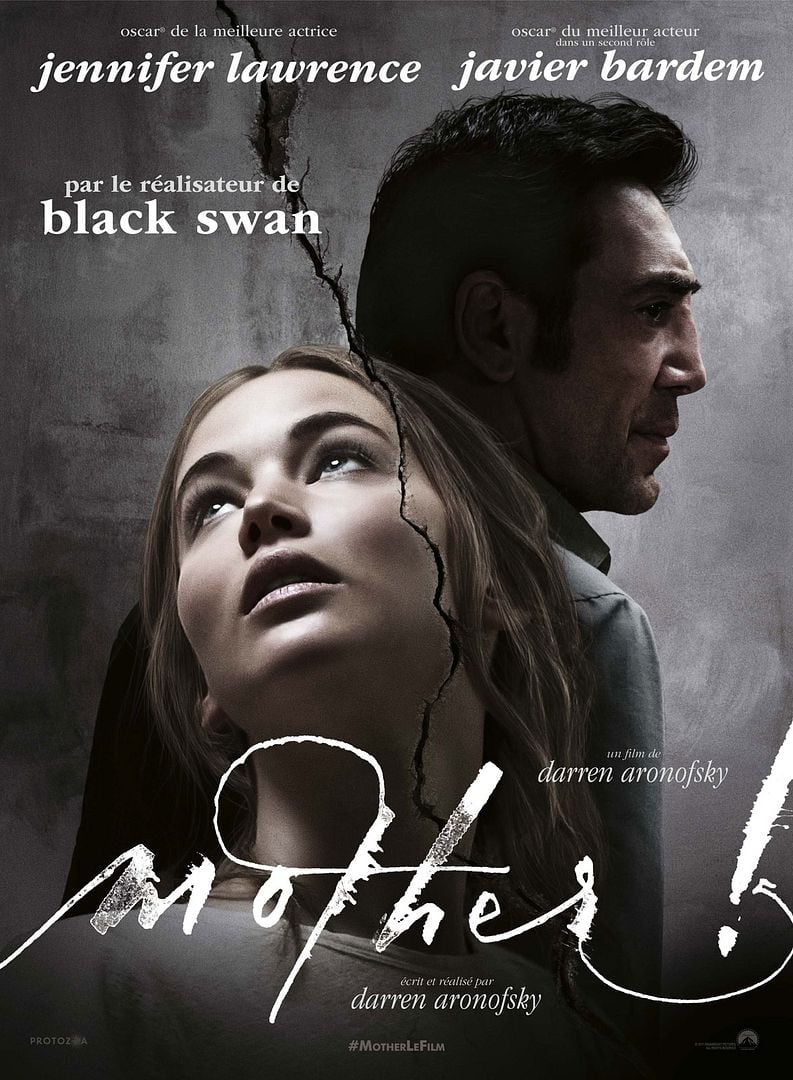

Jennifer Lawrence habite une belle maison à la campagne qu’elle a amoureusement rénovée. Son compagnon, interprété par Javier Bardem, est un écrivain célèbre en panne d’inspiration.

Jennifer Lawrence habite une belle maison à la campagne qu’elle a amoureusement rénovée. Son compagnon, interprété par Javier Bardem, est un écrivain célèbre en panne d’inspiration. Un couple se déchire. Un enfant en paie le prix.

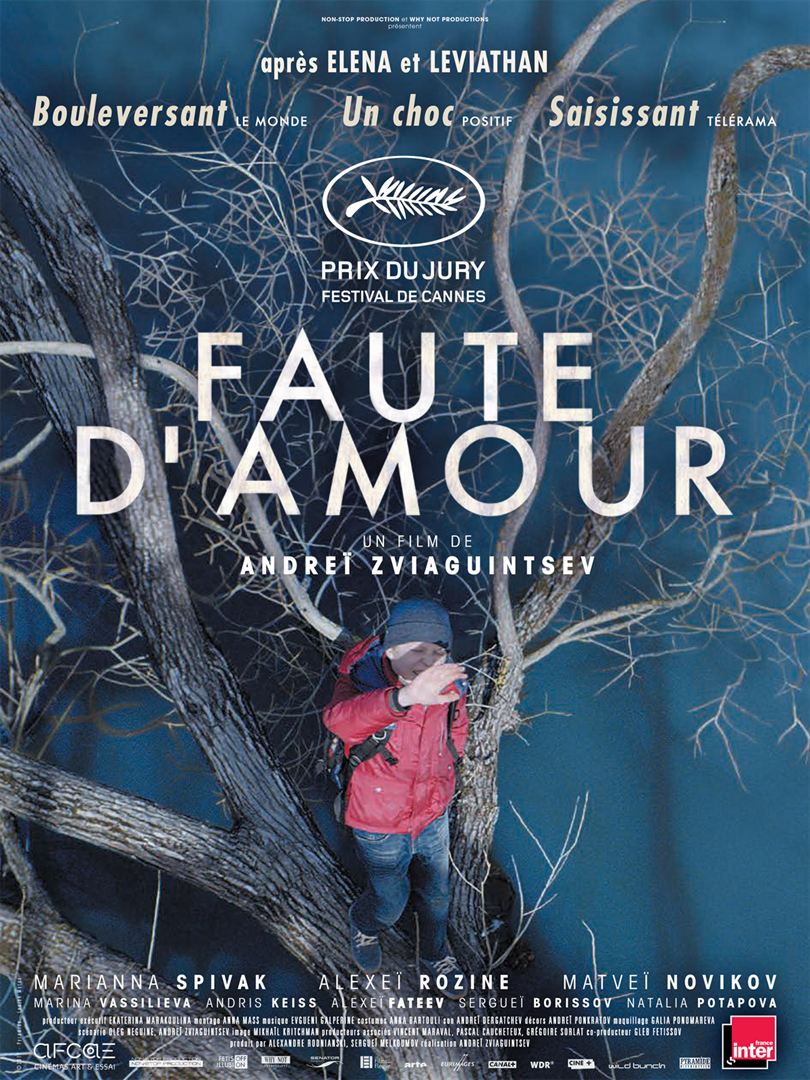

Un couple se déchire. Un enfant en paie le prix. En 1967, Jean-Luc Godard est au sommet de sa gloire. L’auteur du Mépris d’À bout de soufle et de Pierrot le fou incarne à lui seul la Nouvelle Vague. Pourtant il ne se résigne pas à reproduire les recettes éculées de ses précédents succès. Pressentant les événements de Mai-68, il cherche à réinventer son cinéma.

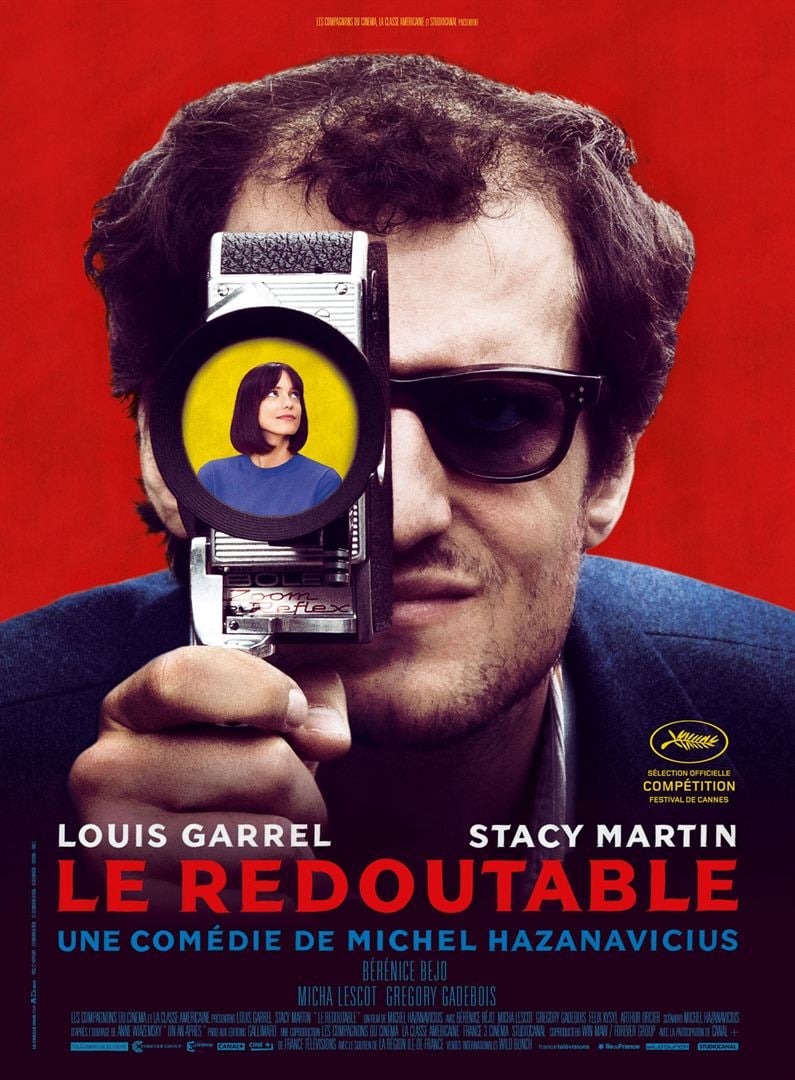

En 1967, Jean-Luc Godard est au sommet de sa gloire. L’auteur du Mépris d’À bout de soufle et de Pierrot le fou incarne à lui seul la Nouvelle Vague. Pourtant il ne se résigne pas à reproduire les recettes éculées de ses précédents succès. Pressentant les événements de Mai-68, il cherche à réinventer son cinéma. Sarah a quinze ans. Elle fait du patin artistique en sports études et prépare fiévreusement les championnats de France sous la férule de Xavier, un entraîneur sadique, et de sa mère, une Russe installée en France. Mais des patins, Sarah aimerait en rouler à des garçons de son âge et vivre une vie « normale » sans être asservie à son sport.

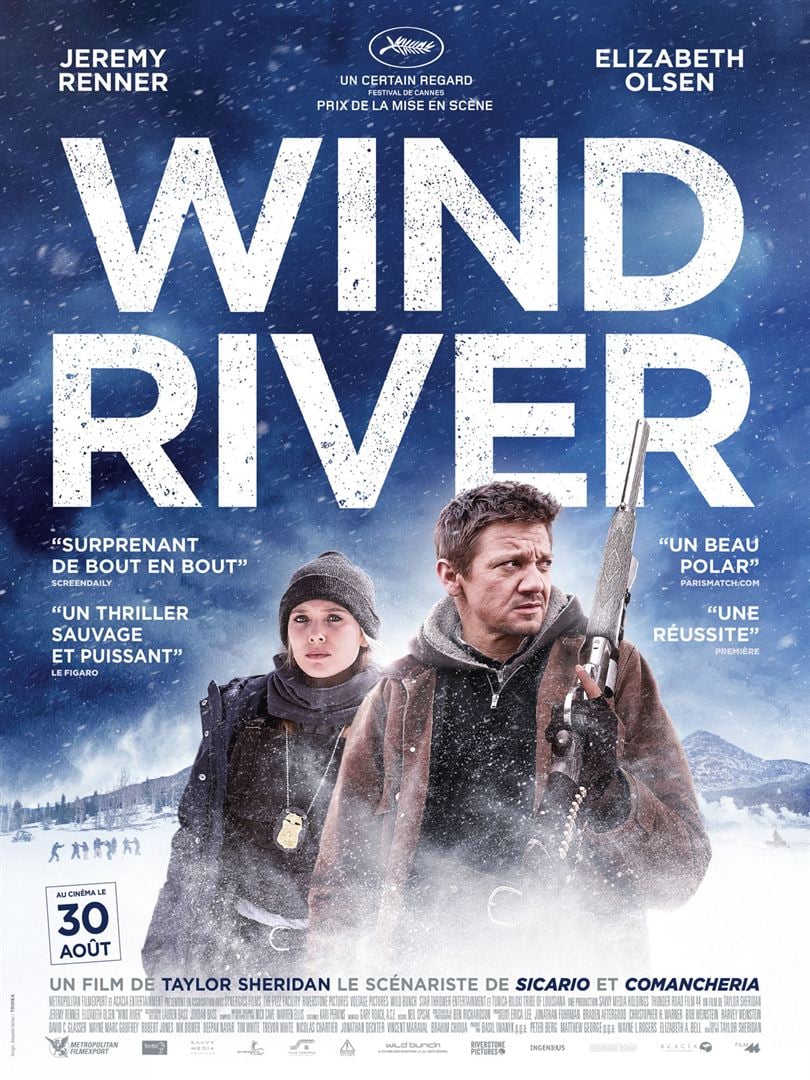

Sarah a quinze ans. Elle fait du patin artistique en sports études et prépare fiévreusement les championnats de France sous la férule de Xavier, un entraîneur sadique, et de sa mère, une Russe installée en France. Mais des patins, Sarah aimerait en rouler à des garçons de son âge et vivre une vie « normale » sans être asservie à son sport. Cory (Jeremy Renner) est pisteur dans les montagnes du Wyoming. Il découvre le cadavre d’une jeune Amérindienne dans la neige. Elle est morte de froid en tentant d’échapper à des assaillants qui l’avaient battue et violée. Ces circonstances ne sont pas sans rappeler celles de la mort de la fille de Cory trois ans plus tôt.

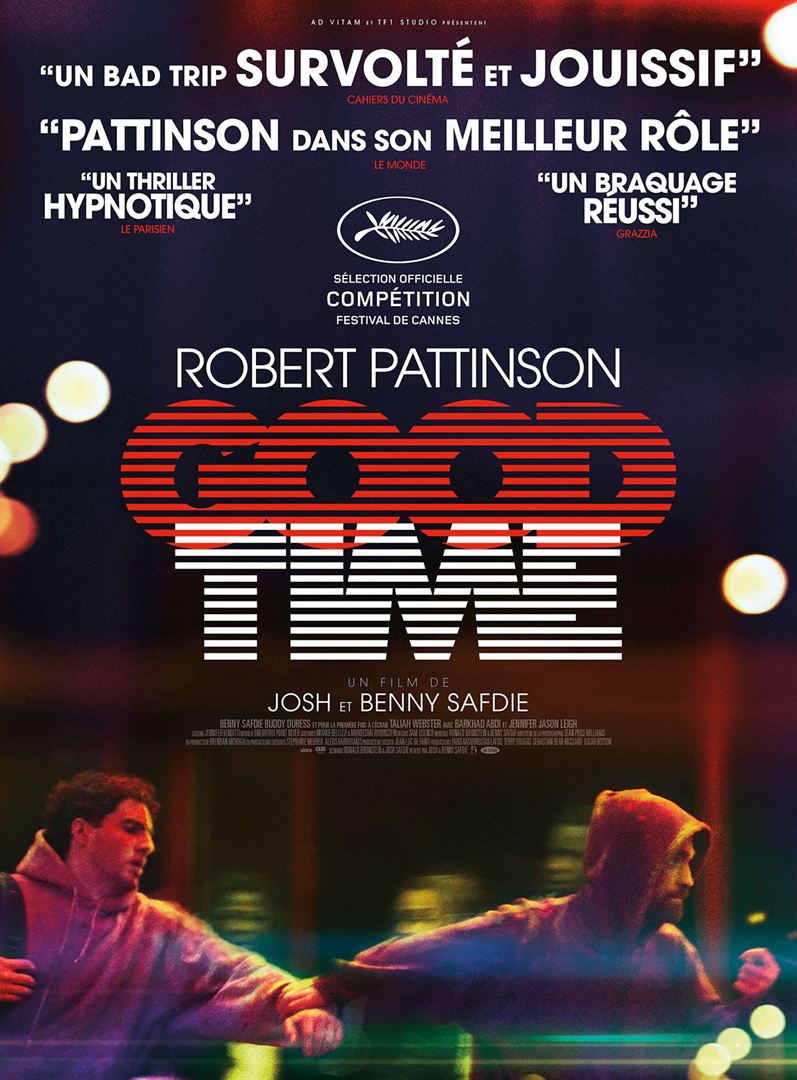

Cory (Jeremy Renner) est pisteur dans les montagnes du Wyoming. Il découvre le cadavre d’une jeune Amérindienne dans la neige. Elle est morte de froid en tentant d’échapper à des assaillants qui l’avaient battue et violée. Ces circonstances ne sont pas sans rappeler celles de la mort de la fille de Cory trois ans plus tôt. Connie (Robert Pattinson) a un frère Nick déficient mental (Benny Safdie). Il l’associe au braquage d’une banque qui tourne mal. Nick est arrêté. Connie parvient à s’enfuir mais il met tout en œuvre pour sortir son frère de prison.

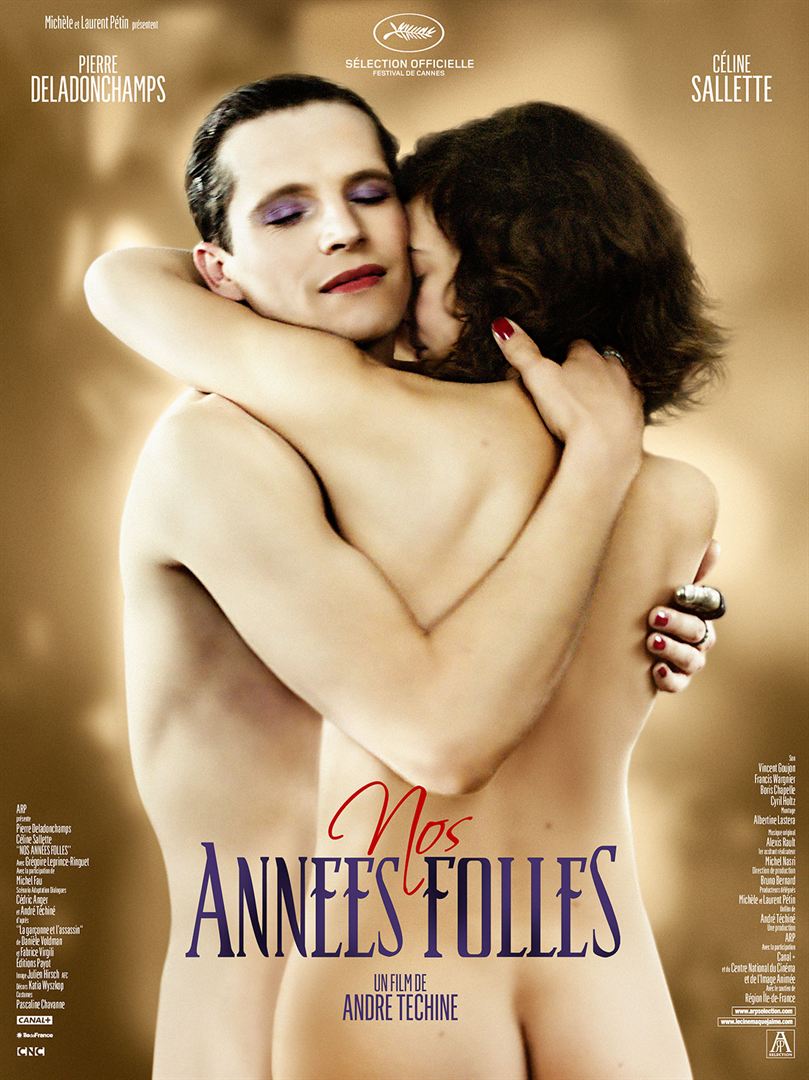

Connie (Robert Pattinson) a un frère Nick déficient mental (Benny Safdie). Il l’associe au braquage d’une banque qui tourne mal. Nick est arrêté. Connie parvient à s’enfuir mais il met tout en œuvre pour sortir son frère de prison. Paul (Pierre Deladonchamps) est marié à Louise (Céline Salette). Il est mobilisé lorsque la Première guerre mondiale éclate. Blessé, traumatisé, il ne veut plus retourner au front. Louise le cache dans la cave de son appartement. Mais Paul ne supporte pas la réclusion. S’il sort, il risque d’être reconnu, arrêté, passé par les armes pour avoir déserté. Louise a alors l’idée de le travestir. Paul devient Suzanne

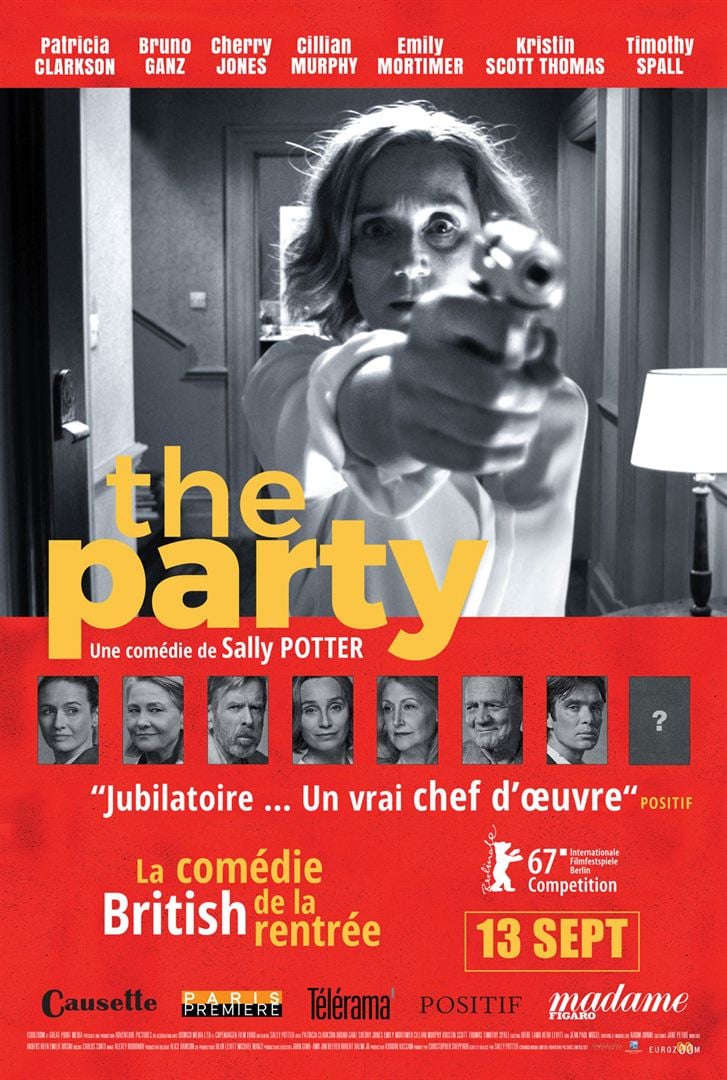

Paul (Pierre Deladonchamps) est marié à Louise (Céline Salette). Il est mobilisé lorsque la Première guerre mondiale éclate. Blessé, traumatisé, il ne veut plus retourner au front. Louise le cache dans la cave de son appartement. Mais Paul ne supporte pas la réclusion. S’il sort, il risque d’être reconnu, arrêté, passé par les armes pour avoir déserté. Louise a alors l’idée de le travestir. Paul devient Suzanne Jane (Kristin Scott Thomas) fête son entrée au gouvernement en recevant chez elle quelques intimes : April (Patricia Clarkson) son amie de toujours, avec son mari allemand (Bruno Ganz), Martha (Cherry Jones) la militante féministe et sa compagne Jinny (Emily Mortimer) qui attend des triplés, Tom (Cilian Murphy) qui est venue sans son épouse Marianne censée prendre la direction du cabinet de Jane. La soirée commence dans l’insouciance.

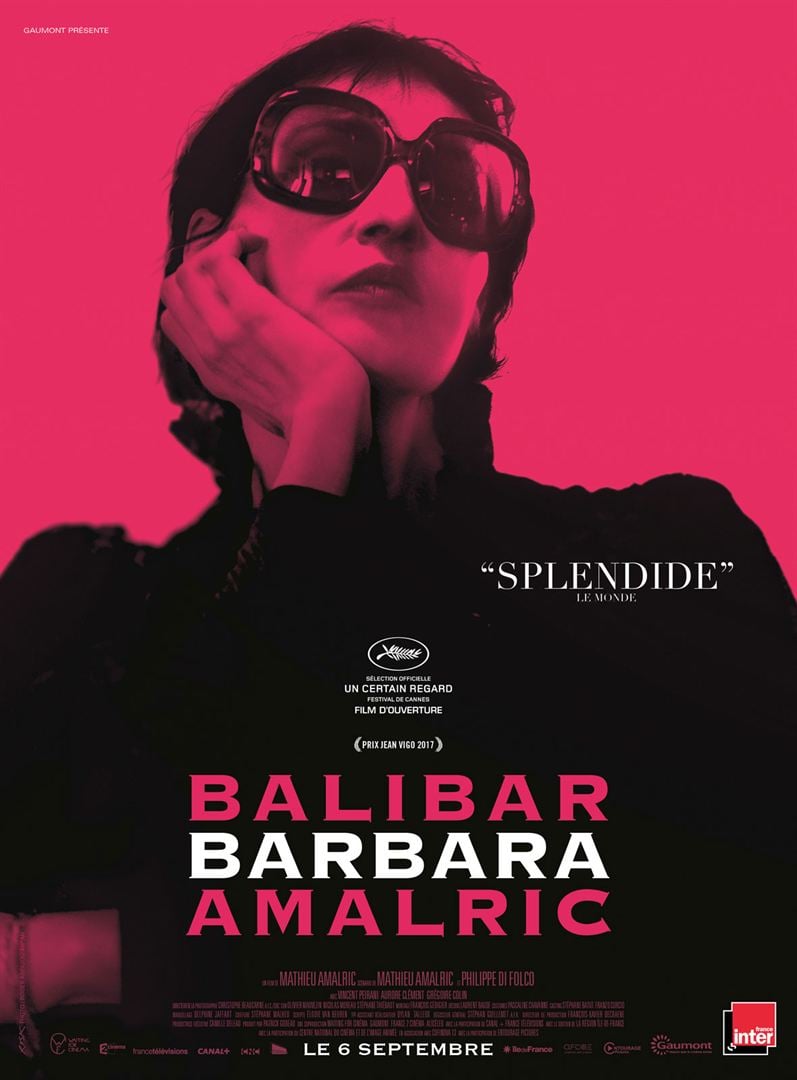

Jane (Kristin Scott Thomas) fête son entrée au gouvernement en recevant chez elle quelques intimes : April (Patricia Clarkson) son amie de toujours, avec son mari allemand (Bruno Ganz), Martha (Cherry Jones) la militante féministe et sa compagne Jinny (Emily Mortimer) qui attend des triplés, Tom (Cilian Murphy) qui est venue sans son épouse Marianne censée prendre la direction du cabinet de Jane. La soirée commence dans l’insouciance. L’affiche l’annonce : Amalric filme Balibar interprétant Barbara. Chaque patronyme compte sept lettres. Sept lettres souvent identiques : des a, des r, des b.

L’affiche l’annonce : Amalric filme Balibar interprétant Barbara. Chaque patronyme compte sept lettres. Sept lettres souvent identiques : des a, des r, des b.