Hercule Poirot, le célèbre détective belge, a pris place à bord de l’Orient-express à Istanbul. Un crime est commis à bord tandis que le train est bloqué par la neige. Poirot enquête.

Hercule Poirot, le célèbre détective belge, a pris place à bord de l’Orient-express à Istanbul. Un crime est commis à bord tandis que le train est bloqué par la neige. Poirot enquête.

On connaît tous Le crime…, soit qu’on ait lu le livre soit qu’on ait vu la fameuse adaptation qu’en a faite en 1974 Sydney Lumet avec Albert Finney, Lauren Bacall, Sean Connery, Ingrid Bergman, etc.

De deux choses l’une. Soit on se souvient du dénouement. Soit on l’aura oublié – auquel cas on se le remémorera très vite, le film égrenant des indices qui auront tôt fait de nous rafraichir la mémoire.

Dans tous les cas, on ne pourra qu’être déçus

Pas par le luxe des décors et des costumes. Kenneth Branagh n’a pas mégoté sur les moyens pour reconstituer le Moyen-Orient des années 30 et l’élégance cossue de l’Orient-express. Il invente à Jérusalem un prologue inédit et distrayant.

Pas par le brio du casting. Comme Sydney Lumet avant lui, Kenneth Branagh a rassemblé un bel échantillon de stars. Des gloires confirmées : Judith Dench en vieille douairière, Penelope Cruz en passagère confite en dévotion, Michelle Pfeiffer en chasseuse de maris, Johnny Depp en mafieux sardonique… Des stars en herbe : Daisy Ridley, l’héroïne de la dernière trilogie des Star Wars ou l’humoriste Josh Gad. Même si le projet peut sembler suspect, le réalisateur s’est attribué le premier rôle qu’il interprète avec un accent français hilarant et une immodestie pachydermique. Il cabotine à souhait. Mais le rôle s’y prête.

Le problème, disons-le tout net, c’est Agatha Christie elle-même. Elle a mal vieilli (oui, je sais, elle est même morte). Oublions un instant l’enthousiasme avec lequel nous avons lu, tout enfant, ses romans. Et considérons les intrigues policières, renversantes de complexité, qu’on nous sert depuis une trentaine d’années. La comparaison hélas ne tourne pas à l’avantage de la « Reine du crime ». Aujourd’hui, ses intrigues semblent à la fois trop linéaires et trop artificielles. Le Crime… en concentre tous les défauts. La résolution de l’intrigue par le brillant Hercule, loin d’impressionner, fait rire tant elle est tirée par les moustaches.

Kenneth Branagh n’avait pas besoin d’aller gâcher son talent dans la reconstitution, aussi soigneuse soit-elle, d’un roman qui appartient définitivement au siècle passé.

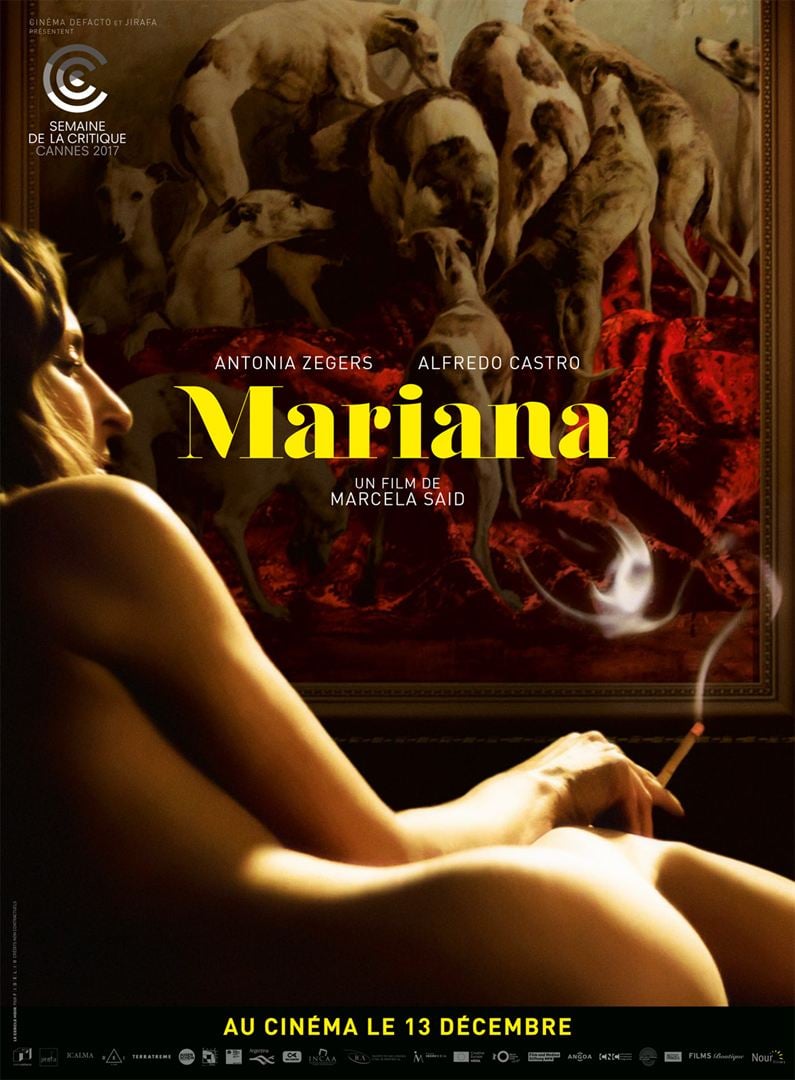

Au Chili, de nos jours, Mariana, la quarantaine, vit l’existence désœuvrée d’une héritière. Elle sèche les conseils d’administration de la société de son père, gère sans passion la galerie d’art qu’il lui a achetée, traite son chien mieux que sa bonne, tente sans succès d’avoir un enfant d’un mari qu’elle n’aime plus. À ses heures perdues, elle fait de l’équitation. Son moniteur travaillait à la DINA, la sinistre police militaire pinochiste, sous les ordres de son père. Il est sur le point d’être jugé pour crimes contre l’humanité.

Au Chili, de nos jours, Mariana, la quarantaine, vit l’existence désœuvrée d’une héritière. Elle sèche les conseils d’administration de la société de son père, gère sans passion la galerie d’art qu’il lui a achetée, traite son chien mieux que sa bonne, tente sans succès d’avoir un enfant d’un mari qu’elle n’aime plus. À ses heures perdues, elle fait de l’équitation. Son moniteur travaillait à la DINA, la sinistre police militaire pinochiste, sous les ordres de son père. Il est sur le point d’être jugé pour crimes contre l’humanité. Vétéran du grand banditisme, Frank Valken (Olivier Gourmet) organise méticuleusement un ultime casse avant de prendre sa retraite. Le braquage se déroule parfaitement jusqu’au départ de la bande de Valken et à l’arrivée d’un trio d’assassins qui exécutent froidement les témoins, parmi lesquels la juge Pirotte (Natacha Régnier) qui instruisait une affaire vieille de trente ans aux ramifications politiques.

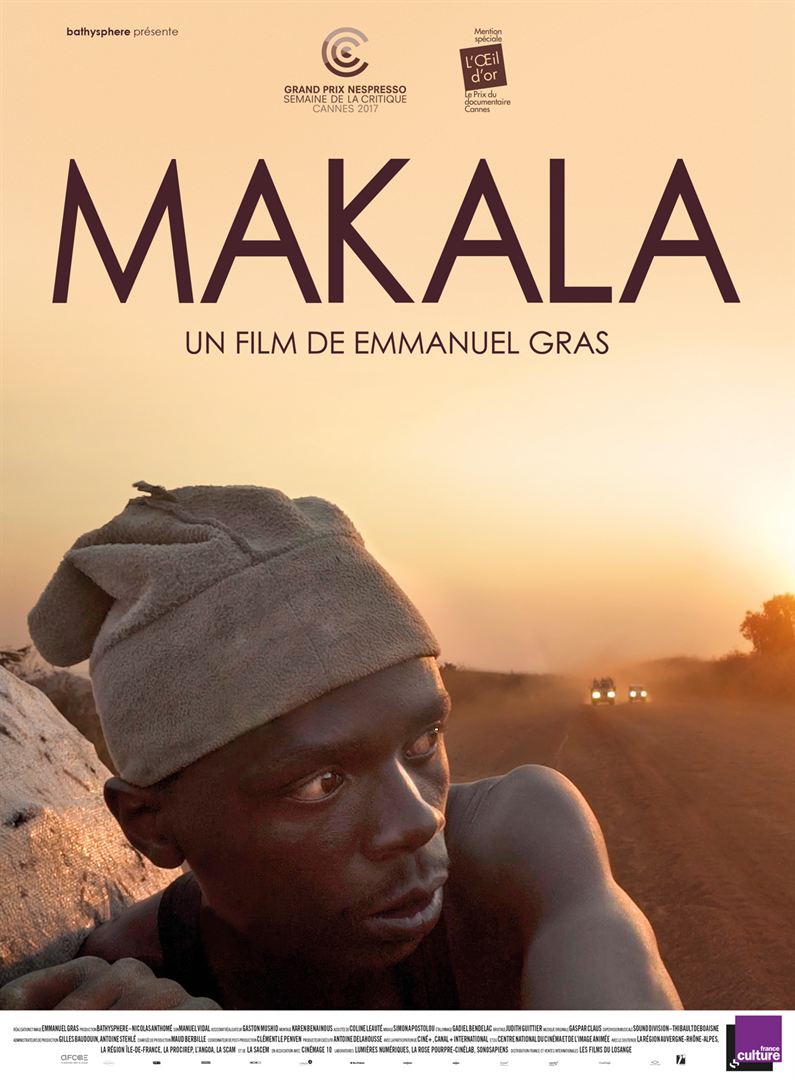

Vétéran du grand banditisme, Frank Valken (Olivier Gourmet) organise méticuleusement un ultime casse avant de prendre sa retraite. Le braquage se déroule parfaitement jusqu’au départ de la bande de Valken et à l’arrivée d’un trio d’assassins qui exécutent froidement les témoins, parmi lesquels la juge Pirotte (Natacha Régnier) qui instruisait une affaire vieille de trente ans aux ramifications politiques. Kabwita vit dans la misère au Katanga, dans un petit village reculé à une cinquantaine de kilomètres de Kolwezi. Avec sa femme et ses enfants, il aimerait faire bâtir une maisonnée sur son terrain et quitter le taudis dont il est locataire. Il fabrique du charbon de bois.

Kabwita vit dans la misère au Katanga, dans un petit village reculé à une cinquantaine de kilomètres de Kolwezi. Avec sa femme et ses enfants, il aimerait faire bâtir une maisonnée sur son terrain et quitter le taudis dont il est locataire. Il fabrique du charbon de bois. Depuis qu’un AVC a terrassé son père, Johnny doit assurer seul l’exploitation de la ferme familiale. Sa seule échappatoire : le pub du village où il se saoule méthodiquement chaque soir et y fait, de temps en temps, des rencontres masculines aussi brutales que brèves. Tout change avec l’arrivée de Gheorghe, un journalier roumain embauché par son père pour aider Johnny pendant l’agnelage.

Depuis qu’un AVC a terrassé son père, Johnny doit assurer seul l’exploitation de la ferme familiale. Sa seule échappatoire : le pub du village où il se saoule méthodiquement chaque soir et y fait, de temps en temps, des rencontres masculines aussi brutales que brèves. Tout change avec l’arrivée de Gheorghe, un journalier roumain embauché par son père pour aider Johnny pendant l’agnelage. À Suburbicon, les Lodge mènent une vie paisible. Tout se détraque avec l’arrivée dans cette banlieue très wasp de nouveaux résidents de couleur.

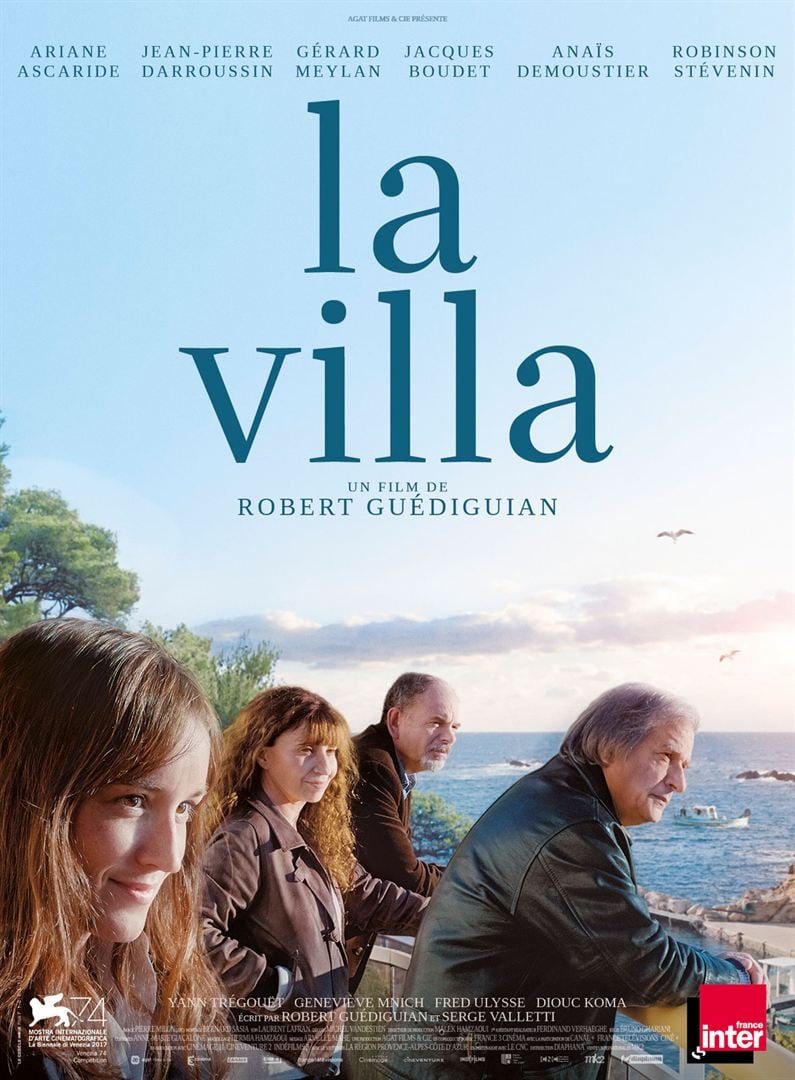

À Suburbicon, les Lodge mènent une vie paisible. Tout se détraque avec l’arrivée dans cette banlieue très wasp de nouveaux résidents de couleur. Une fratrie se réunit au chevet d’un père mourant dans une villa nichée au bord de la Méditerranée. Armand (Gérard Meylan) n’a pas quitté Marseille et y a repris le petit restaurant tenu par ses parents. Angèle (Ariane Ascaride) n’y était plus revenue depuis vingt ans et la mort tragique de sa fillette. Jospeh (Jean-Pierre Darroussin) vient de perdre son emploi et cache derrière un humour de face une profonde dépression que sa « trop jeune fiancée » Bérangère (Anais Demoustier) ne supporte plus.

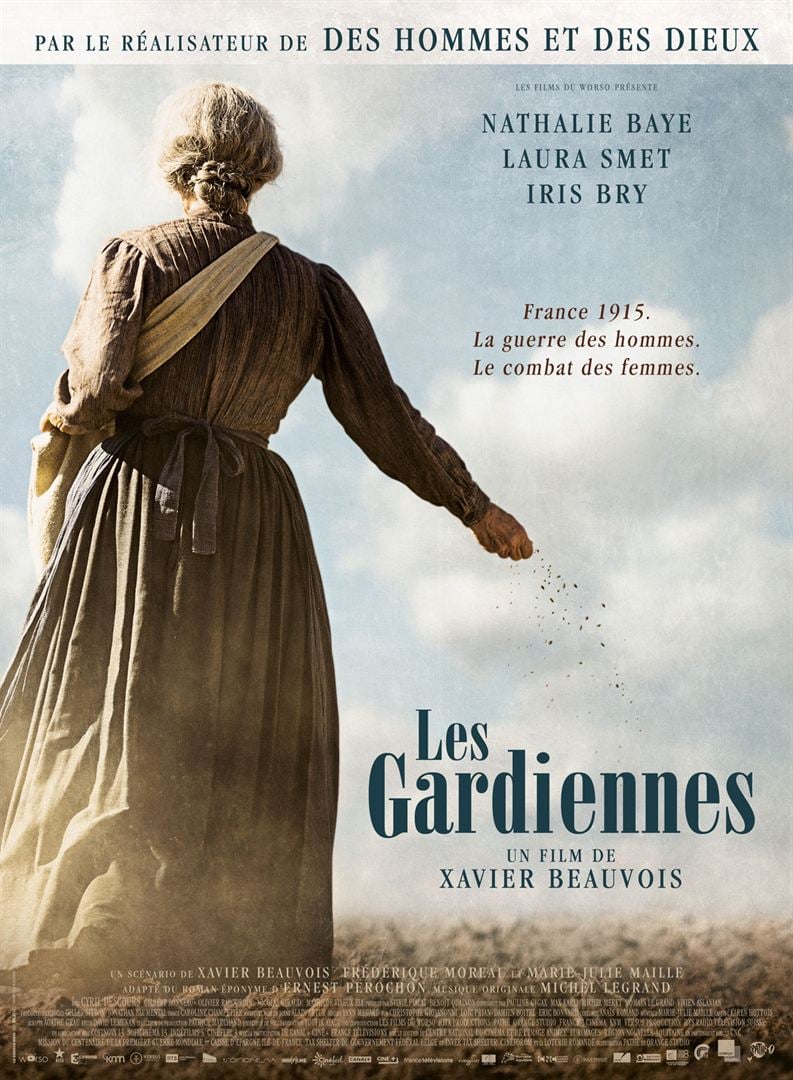

Une fratrie se réunit au chevet d’un père mourant dans une villa nichée au bord de la Méditerranée. Armand (Gérard Meylan) n’a pas quitté Marseille et y a repris le petit restaurant tenu par ses parents. Angèle (Ariane Ascaride) n’y était plus revenue depuis vingt ans et la mort tragique de sa fillette. Jospeh (Jean-Pierre Darroussin) vient de perdre son emploi et cache derrière un humour de face une profonde dépression que sa « trop jeune fiancée » Bérangère (Anais Demoustier) ne supporte plus. Pendant la Première Guerre mondiale, tous les hommes sont au front. Veuve, la cinquantaine, Hortense (Nathalie Baye) doit faire front pour diriger la ferme. Elle ne peut guère compter que sur l’aide de son frère et de sa patte folle, et de sa fille Solange (Laura Smet). La vie s’écoule, ponctuée par les saisons et les permissions des hommes : Constant, l’aîné, instituteur, Clovis, le gendre, époux de Solange, Georges le benjamin. Pour se soulager, Hortense recrute une journalière, Francine (Iris Bry), qui tombe amoureuse de Georges et vit avec lui une brève idylle. Mais Georges est promis à Marguerite, la fille que Clovis a eu d’un premier lit.

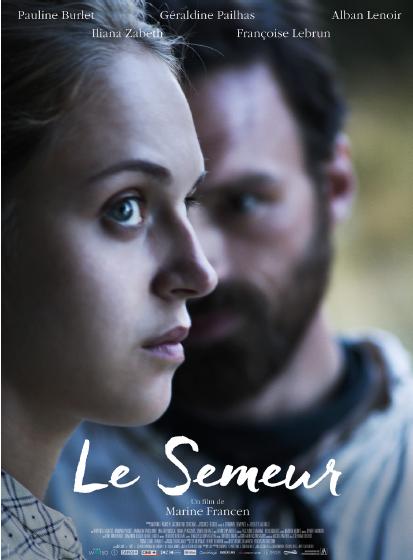

Pendant la Première Guerre mondiale, tous les hommes sont au front. Veuve, la cinquantaine, Hortense (Nathalie Baye) doit faire front pour diriger la ferme. Elle ne peut guère compter que sur l’aide de son frère et de sa patte folle, et de sa fille Solange (Laura Smet). La vie s’écoule, ponctuée par les saisons et les permissions des hommes : Constant, l’aîné, instituteur, Clovis, le gendre, époux de Solange, Georges le benjamin. Pour se soulager, Hortense recrute une journalière, Francine (Iris Bry), qui tombe amoureuse de Georges et vit avec lui une brève idylle. Mais Georges est promis à Marguerite, la fille que Clovis a eu d’un premier lit. En 1852, dans un village reculé des Hautes-Alpes soupçonné de sympathies républicaines, tous les hommes ont été arrêtés et déportés. Les femmes, abandonnées à elles-mêmes, s’organisent. Elles redoutent autant qu’elles attendent l’arrivée d’un homme, qui pourrait mettre en péril leur sécurité mais aussi leur apporter une aide indispensable aux travaux des champs. Les plus jeunes passent entre elles un pacte : si un homme arrive, il sera l’amante de toutes. C’est alors qu’advient Jean qui prétend être maréchal-ferrant. Violette s’en éprend. Elle n’accepte pas de le partager.

En 1852, dans un village reculé des Hautes-Alpes soupçonné de sympathies républicaines, tous les hommes ont été arrêtés et déportés. Les femmes, abandonnées à elles-mêmes, s’organisent. Elles redoutent autant qu’elles attendent l’arrivée d’un homme, qui pourrait mettre en péril leur sécurité mais aussi leur apporter une aide indispensable aux travaux des champs. Les plus jeunes passent entre elles un pacte : si un homme arrive, il sera l’amante de toutes. C’est alors qu’advient Jean qui prétend être maréchal-ferrant. Violette s’en éprend. Elle n’accepte pas de le partager.