Après bien des aventures, revoici Anastasia et Christian Grey pour le troisième tome de leurs aventures. Pour qui l’ignorerait, ils se sont mariés à la fin du deuxième et nagent désormais en pleine félicité.

Après bien des aventures, revoici Anastasia et Christian Grey pour le troisième tome de leurs aventures. Pour qui l’ignorerait, ils se sont mariés à la fin du deuxième et nagent désormais en pleine félicité.

Double gageure pour E.L. James, l’auteure des romans dont la saga est inspirée : quels jeux érotiques inventer pour de jeunes mariés ? quels rebondissements dans la vie sans histoire d’un couple heureux ?

La réponse est simple : aucun. Ce qui frappe le plus dans ce film est sa paresse. Le troisième volet se contente de reproduire, en plus fade, les recettes des deux premiers : trois ou quatre scènes de BDSM suffisamment pimentées pour faire rougir quelques adolescentes et leurs boyfriends un soir de Saint-Valentin mais suffisamment chastes pour ne pas encourir une classification NC-17 aux États-Unis (on voit les seins d’Anastasia et les pectoraux de Christian mais leurs zones génitales sont pudiquement couvertes), un scénario qui ne démarre jamais tout à fait et qui, faute d’avoir une seule idée originale, reconvoque Jack Hyde, l’ancien patron d’Anastasia.

« C’est Cendrillon qui chouine dans sa guêpière » (copyright Mélanie Benoist). Du coup, Cinquante nuances plus claires se réduit à un long vidéo clip : des images léchées (si on ose dire) sur une musique à la mode. On y voit longuement le voyage de noces du couple glamour et milliardaire en France (so romantic !), leur retour à Seattle où ils ont des occupations de milliardaire : rouler dans des bolides, acheter des demeures fastueuses. Et puis … c’est tout.

On ne sait ce qu’il faut le plus regretter : que ce mom porn (film porno pour mères de famille) ait tant de succès, qu’il donne à penser aux plus jeunes que le BDSM est le mode normal d’une relation amoureuse (oui ! je sais ! je suis un vieux ringard rétrograde) … ou qu’un quatrième volet soit en cours de réalisation.

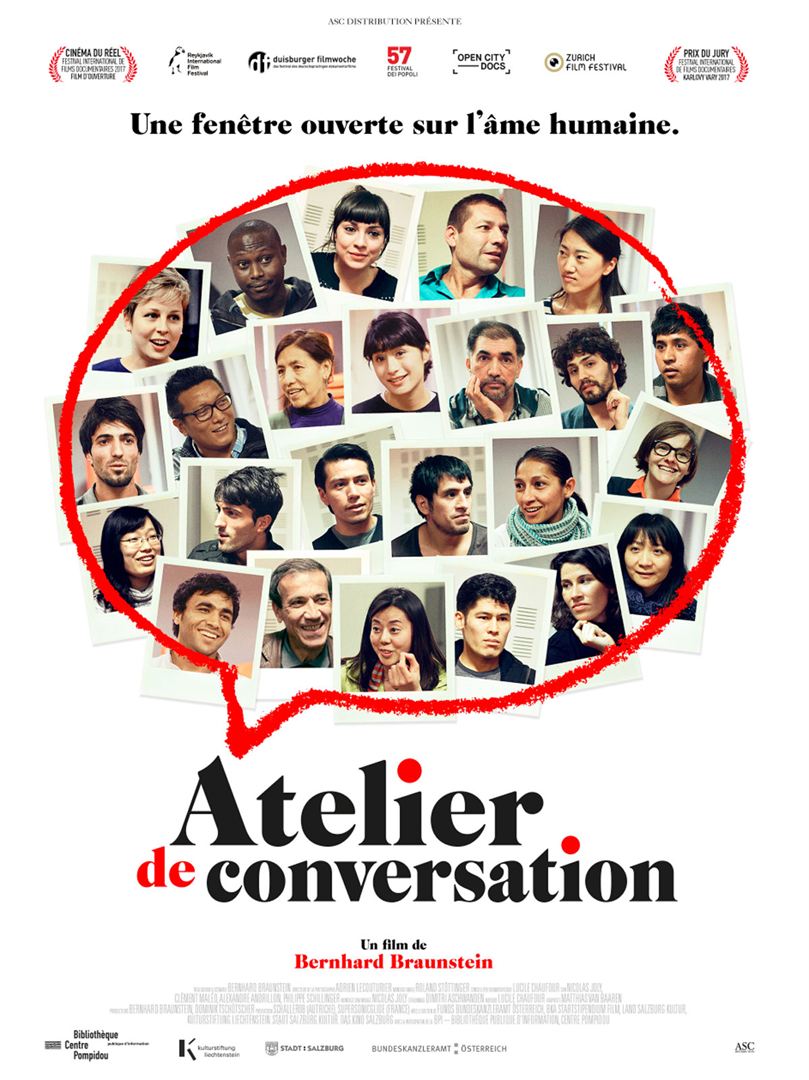

Ils sont chinois, américain, afghan, kurde, égyptien, japonais ou bolivien… Chaque semaine, à la bibliothèque du centre Beaubourg, ils participent en français à un atelier de conversation. Cet atelier met en contact des étrangers qui, au-delà de leurs différences d’âge, de langue, de culture, d’origine, ont en commun un vrai désir de comprendre le pays où ils résident.

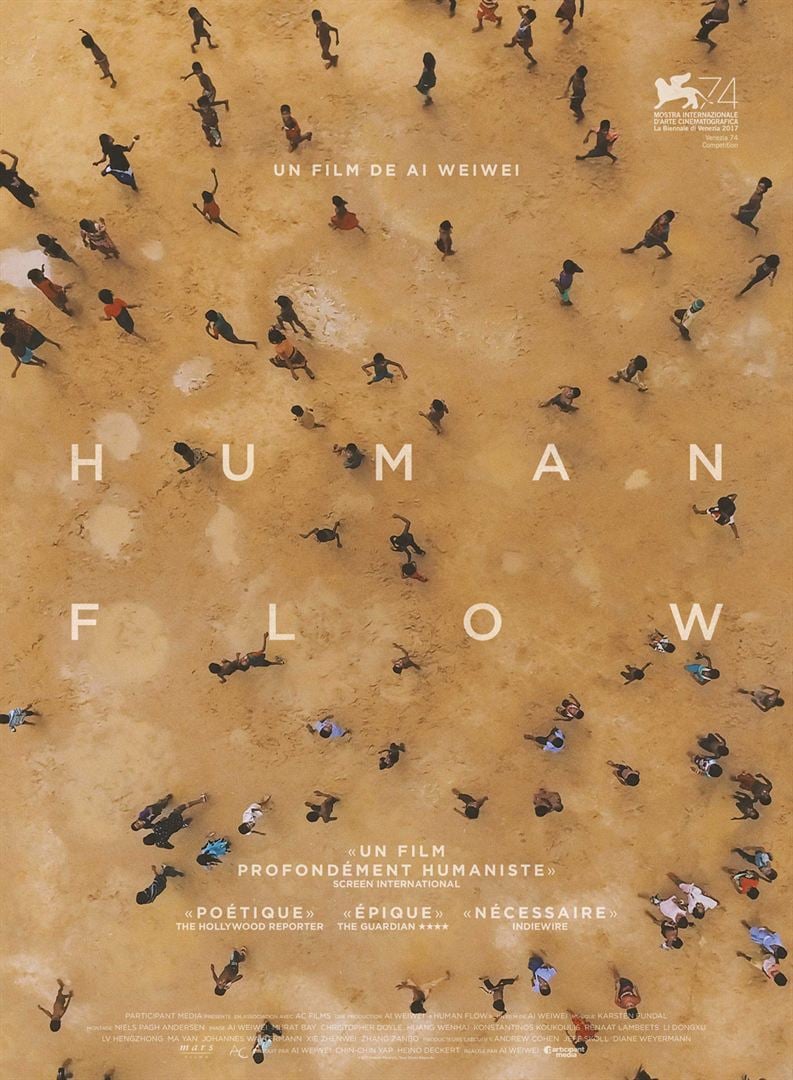

Ils sont chinois, américain, afghan, kurde, égyptien, japonais ou bolivien… Chaque semaine, à la bibliothèque du centre Beaubourg, ils participent en français à un atelier de conversation. Cet atelier met en contact des étrangers qui, au-delà de leurs différences d’âge, de langue, de culture, d’origine, ont en commun un vrai désir de comprendre le pays où ils résident. Ai Weiwei, le célèbre plasticien chinois, aujourd’hui exilé en Allemagne, est allé filmer les réfugiés partout autour du monde. En Europe d’abord, mais aussi en Afrique, en Asie et en Amérique. À partir de mille heures de rush, il a tiré une œuvre fleuve de deux heures vingt.

Ai Weiwei, le célèbre plasticien chinois, aujourd’hui exilé en Allemagne, est allé filmer les réfugiés partout autour du monde. En Europe d’abord, mais aussi en Afrique, en Asie et en Amérique. À partir de mille heures de rush, il a tiré une œuvre fleuve de deux heures vingt.

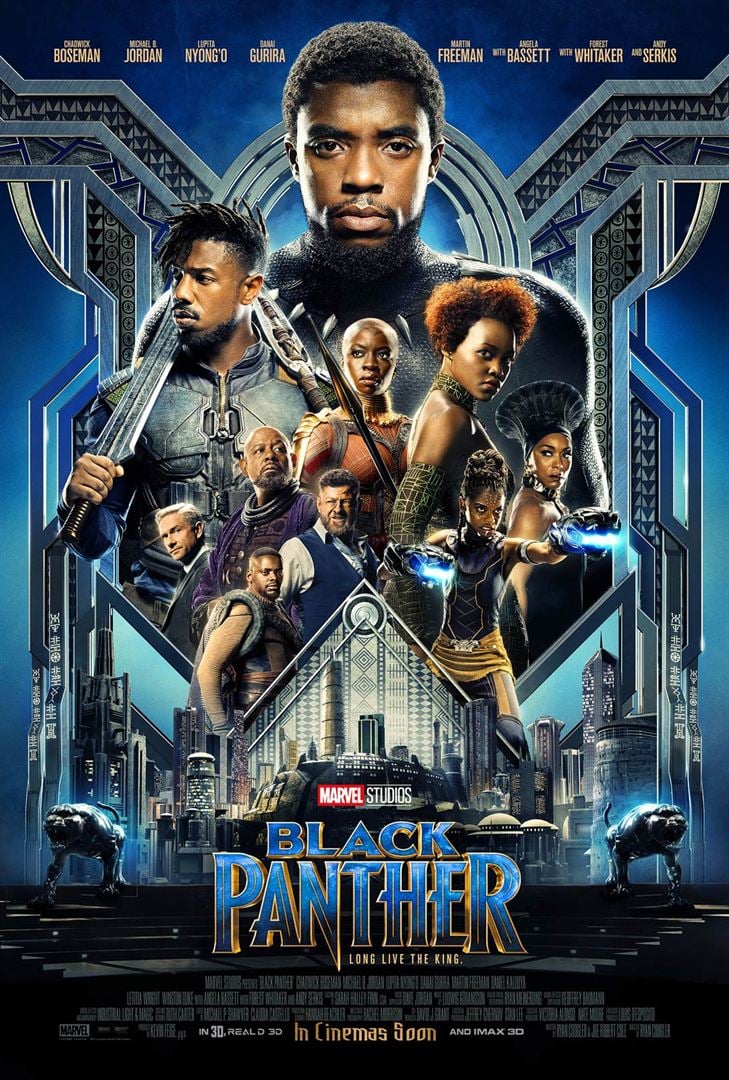

À la mort de son père, le prince T’Challa (Chadwick Boseman) monte sur le trône du Wakanda. Ce petit pays enclavé d’Afrique connaît, à l’abri des regards envieux du monde extérieur, une prospérité enviable grâce aux réserves de vibranium que renferme son sous-sol.

À la mort de son père, le prince T’Challa (Chadwick Boseman) monte sur le trône du Wakanda. Ce petit pays enclavé d’Afrique connaît, à l’abri des regards envieux du monde extérieur, une prospérité enviable grâce aux réserves de vibranium que renferme son sous-sol. À l’été 1983, dans le nord de l’Italie, Elio passe ses vacances en famille. Son père, professeur d’histoire de l’art, accueille pour l’été un assistant de recherche, Oliver. Entre les deux jeunes hommes, malgré la différence d’âge (Elio a dix-sept ans seulement, Oliver a une dizaine d’années de plus) l’attirance est immédiate et irrépressible. Elio et Oliver tomberont bientôt dans les bras l’un de l’autre.

À l’été 1983, dans le nord de l’Italie, Elio passe ses vacances en famille. Son père, professeur d’histoire de l’art, accueille pour l’été un assistant de recherche, Oliver. Entre les deux jeunes hommes, malgré la différence d’âge (Elio a dix-sept ans seulement, Oliver a une dizaine d’années de plus) l’attirance est immédiate et irrépressible. Elio et Oliver tomberont bientôt dans les bras l’un de l’autre. Sacramento a beau être la capitale de la Californie, c’est une ville provinciale qui suinte l’ennui. Christine McPherson, dix-sept ans, ne supporte plus la vie qu’elle y mène et veut à tout prix intégrer une université sur la Côte Est. Mais sa mère possessive s’y refuse et son père, qui vient d’être licencié, craint de ne pas en avoir les moyens financiers.

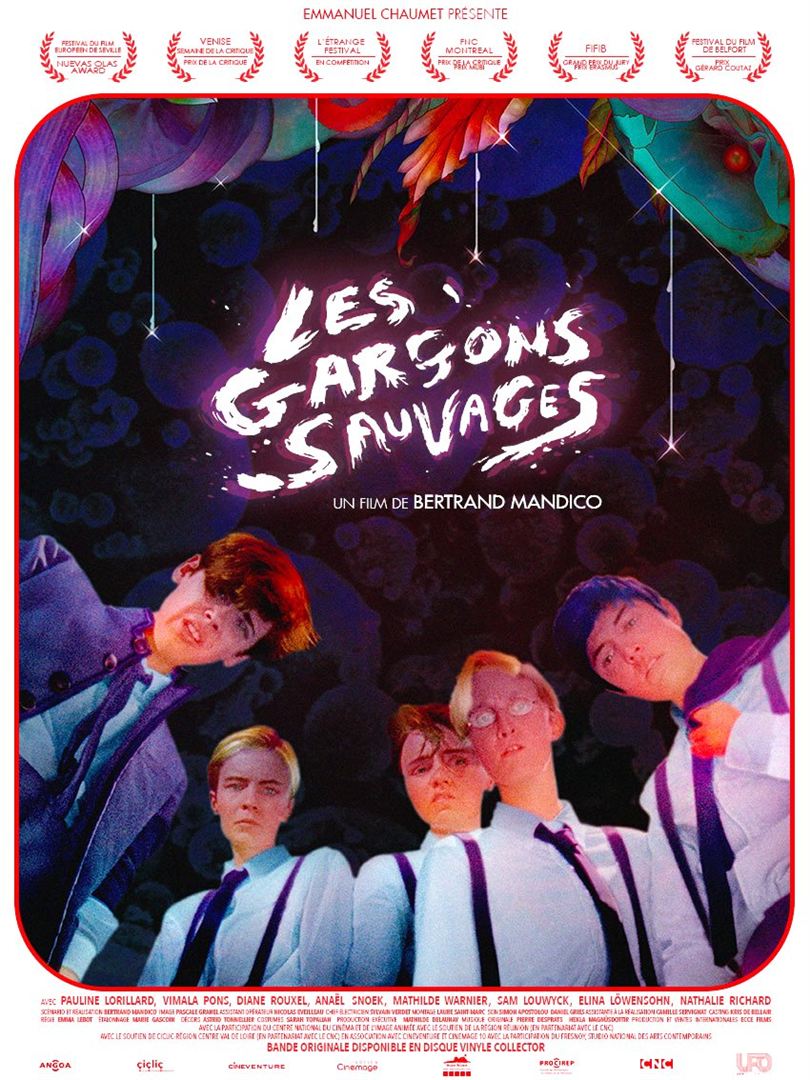

Sacramento a beau être la capitale de la Californie, c’est une ville provinciale qui suinte l’ennui. Christine McPherson, dix-sept ans, ne supporte plus la vie qu’elle y mène et veut à tout prix intégrer une université sur la Côte Est. Mais sa mère possessive s’y refuse et son père, qui vient d’être licencié, craint de ne pas en avoir les moyens financiers. Cinq garçons de bonne famille commettent une crime sauvage sur leur ancienne professeure. Ils passent en jugement. Ils sont remis à un capitaine louche qui promet de les redresser. Commence pour eux une longue odyssée vers une île mystérieuse.

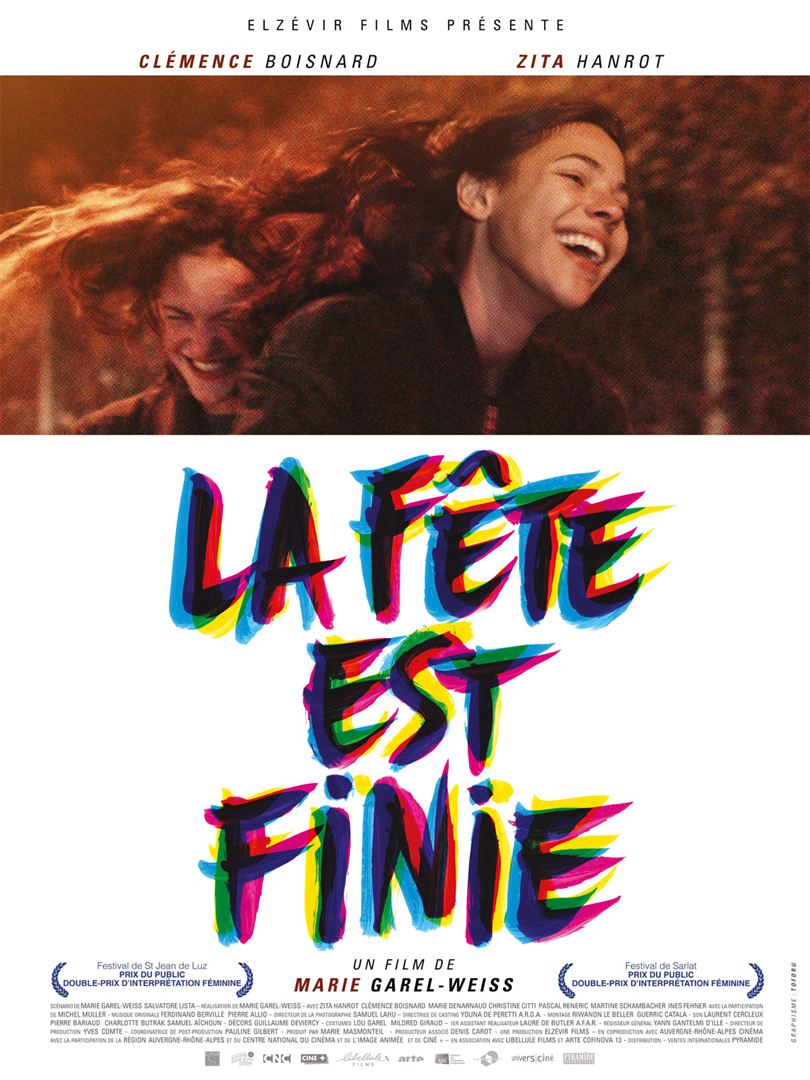

Cinq garçons de bonne famille commettent une crime sauvage sur leur ancienne professeure. Ils passent en jugement. Ils sont remis à un capitaine louche qui promet de les redresser. Commence pour eux une longue odyssée vers une île mystérieuse. Céleste (Clémence Boisnard) a dix-neuf ans. Elle ne connaît pas son père et sa mère, trop jeune et vite débordée (Marie Denarnaud, abonnée aux rôles de jeunes filles dont on réalise avec effroi qu’elle a déjà quarante ans) n’a pas su s’occuper d’elle. Clémence fume/sniffe/croque tout ce qui passe : shit, coke, héroïne, MDMA… Après un accident sur la voie publique, elle se retrouve (de son propre chef ? sous la contrainte ?) en centre de détoxication. Le même jour y arrive Sihem (Zita Henrot), vingt-six ans, dont les antécédents sont moins claires. Entre les deux filles, la complicité est immédiate : complicité pour faire face au régime quasi-carcéral du centre dont elle défie allègrement la dureté des règles, mais complicité aussi pour reprendre en main leurs vies dont elles ont bien conscience qu’elles prennent un tour suicidaire.

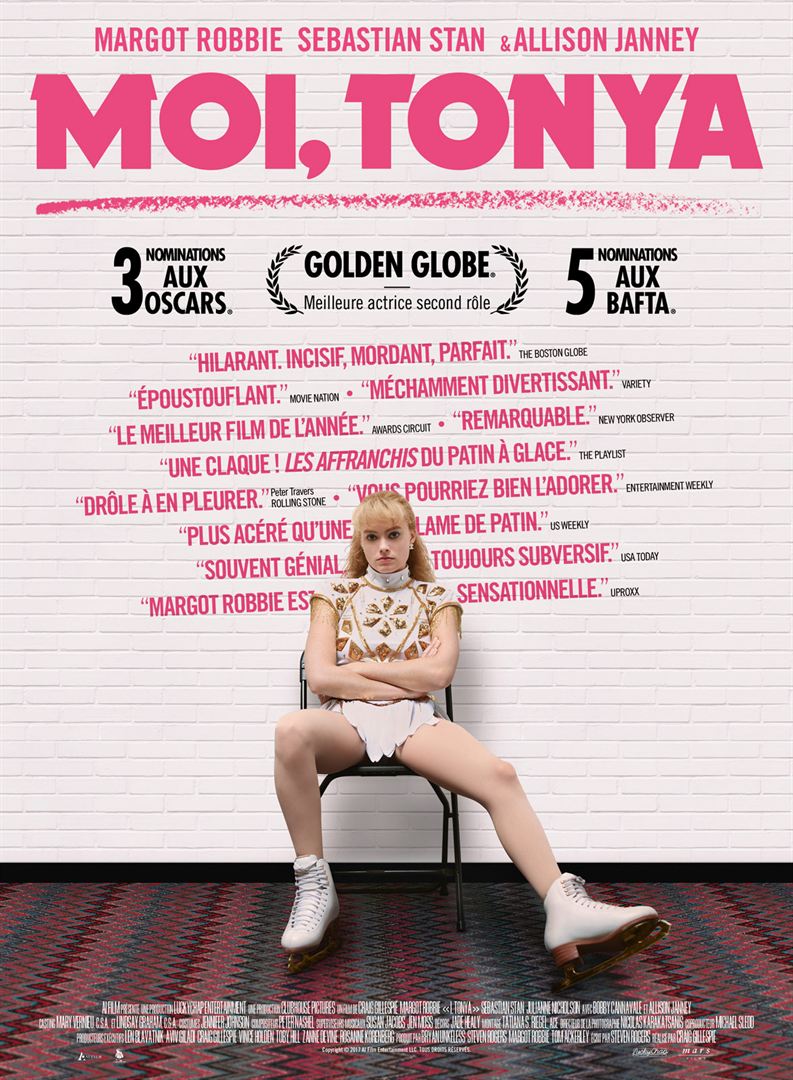

Céleste (Clémence Boisnard) a dix-neuf ans. Elle ne connaît pas son père et sa mère, trop jeune et vite débordée (Marie Denarnaud, abonnée aux rôles de jeunes filles dont on réalise avec effroi qu’elle a déjà quarante ans) n’a pas su s’occuper d’elle. Clémence fume/sniffe/croque tout ce qui passe : shit, coke, héroïne, MDMA… Après un accident sur la voie publique, elle se retrouve (de son propre chef ? sous la contrainte ?) en centre de détoxication. Le même jour y arrive Sihem (Zita Henrot), vingt-six ans, dont les antécédents sont moins claires. Entre les deux filles, la complicité est immédiate : complicité pour faire face au régime quasi-carcéral du centre dont elle défie allègrement la dureté des règles, mais complicité aussi pour reprendre en main leurs vies dont elles ont bien conscience qu’elles prennent un tour suicidaire. Une petite leçon de rattrapage pour ceux qui, en janvier 1994, ne s’intéressaient pas au patinage artistique et/ou n’avaient pas encore atteint l’âge de raison : à quelques semaines des Jeux olympiques de Lillehammer, la patineuse Nancy Kerrigan était tabassée. Une autre patineuse, Tonya Harding, elle aussi en lice pour la qualification aux J.O., fut accusée d’avoir fomentée cette agression.

Une petite leçon de rattrapage pour ceux qui, en janvier 1994, ne s’intéressaient pas au patinage artistique et/ou n’avaient pas encore atteint l’âge de raison : à quelques semaines des Jeux olympiques de Lillehammer, la patineuse Nancy Kerrigan était tabassée. Une autre patineuse, Tonya Harding, elle aussi en lice pour la qualification aux J.O., fut accusée d’avoir fomentée cette agression.